●仏教国日本??

管理人の母方の家は曹洞宗(南無釈迦牟尼仏と唱える)で、そのご住職さんは、日本という国は仏教国だとおっしゃっていました。確かに、ググると国民の7割が仏教信者であり、同時に神道の信者でもあるようです。

実際に、自分の家が属している宗派やお寺のお坊さんにたのんで葬式をあげてもらい、七五三、正月、子どもが生まれた時などは神社にお参りするという人はかなりの数に上ることでしょう。これらは日本が長い間、神仏習合国、あるいは本地垂迹国であったことによると思われます。本地垂迹は仏さんが真の姿、神さんは仮の姿という考え方で、こちらの方が主流の歴史がやはり長いことを考えると、日本が仏教国という言葉も肯けます。そんな仏教国日本には、仏教語が名詞化したものがいくつかあるので、それを紹介します。

●説教

本来はお坊さんがお弟子さんや信者さんに経典や仏教の教えを説くという意味であったと思われます。お坊さんが経典や仏教の教えを説いているように見えることから、一般の人が仏教や経典にも関係ないことを教えたり注意したりする様も、「説教する」と言われるようになったと思われます。

●仁王立ち

仁王立ちと言われると、ずっしりと立って下を見下ろすイメージがあります。これは、寺院の山門などで置かれる大きな仁王像が人々を睨み下ろしている様相に似ていることからきています。Googleで画像検索すると腕を組んだり、手を腰にやるなど左右対象の画像が多いですが、実物は左右非対称のポーズをとっていることがほとんどです。

また、仁王像は口を開いた阿形と口を閉じた吽形の二体一組となるのが常ですが、「仁王立ち」の場合は口をへの字に閉じた吽形のイラストがググると目立ちます。

↑長崎県大村市本経寺の仁王像 阿形

↑ 長崎県大村市本経寺の仁王像 吽形

↑「仁王立ち、イラスト」でググると左右対象ポーズ、口をへの字に閉じた吽形が目立ちます。

●阿弥陀如来の後光からできた言葉

西方浄土、極楽浄土の如来として日本で親しまれてきたのが阿弥陀如来です。念仏と言えば、「ナンマンダブ・南無阿弥陀仏」と連想する日本人は多いことでしょう。そして、西方浄土の阿弥陀如来から連想されるのは西日を背にした姿でした。それはまさしく背中に後光をまとったように見えたことでしょう。

例えば兵庫県小野市浄土寺の浄土堂には阿弥陀如来が東向き、つまり西側を背に鎮座していました。そして旧暦三月十五日の来迎会という阿弥陀さんが西から間になるさまを表す儀式の日ごろになると、ちょうど真後ろに日が沈むようになっており、中の阿弥陀如来像(撮影禁止)は西日を受けて、さながら後光をまとっているように見えたものと思われます。

↑兵庫県小野市浄土寺浄土堂

中には阿弥陀如来が鎮座する

↑兵庫県小野市浄土寺浄土堂裏の旧暦三月十五日(2009.04.09)の落日

このような西日とのかんけいで後光と言えば阿弥陀を連想する人が日本では多くなったと考えられます。そして、阿弥陀如来像でも後光が象られたものが多く作られました。そして、この放射状に伸びた後光が「アミダ◯◯」という言葉を生み出していきます。

↑太山寺常行堂の阿弥陀如来。後光が放射状に伸びています。

アミダクジ

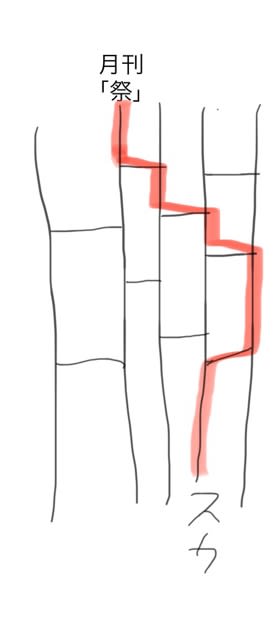

↑今現在のあみだくじ

今日使われているあみだくじは、上のように梯子状のくじになっています。これでは、おおよそ阿弥陀如来の後光とは似ても似つきません。阿弥陀堂でよく行われた富くじの類かなと管理人は考えましたが違うようでした。

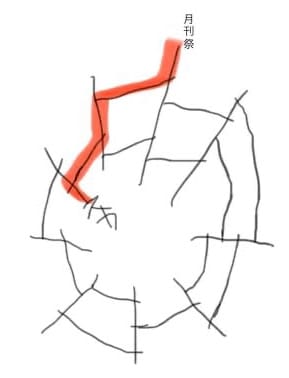

Wi◯ぺdiaによると、室町時代頃からこのくじはみられましたが、梯子状ではなく放射状に描かれていたので、それが阿弥陀如来の後光に見えたので、「あみだくじ」と呼ばれるようになったようです。

コトバンクの「あみだくじ」の記述や、その元になった『日本大百科全書』(小学館)1984(倉茂貞助が該当記事を執筆)では、江戸末期に流行し、一種の賭け事に使われていたことが書かれています。

近年では日本を代表するお笑い芸人明石家さんまさんが扮したアミダババアたるキャラクターのテーマソング・あみだばばあの唄(桑田佳祐作詞作曲)で、「あみだくじーあみだくじー♪」と歌を歌いながら自分のくじをなぞまた思い出が管理人にはあります。

↑「アミダばばあの唄」でYouTube検索した結果。

↑目と耳をひいたタカサキユキコさんの編曲、演奏、歌唱。素敵な歌声とシンプルな楽器演奏で乱文で乱れた心を癒してください。

アミダ

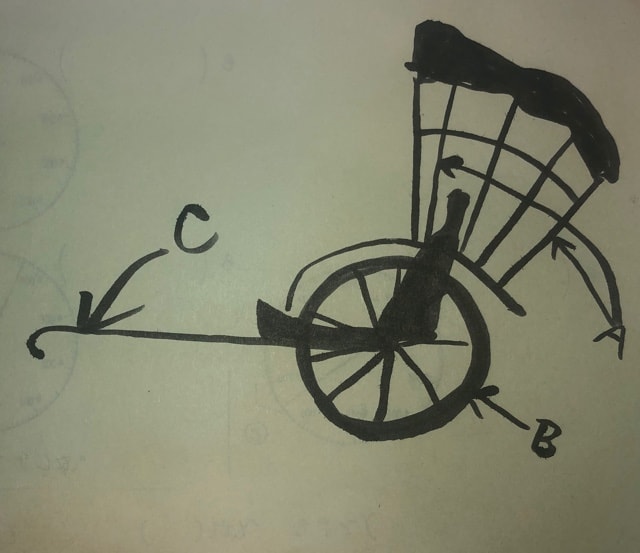

人力車にも通称「アミダ」と呼ばれる部位があります。ABCのどれだと思いますか?

正解はAです。お客さんの頭上の雨よけ日焼けの屋根をかぶせたり被せなかったりするための開閉式の骨組みの開いた様子が阿弥陀如来の後光に似ていることからアミダと呼ばれたそうです(某人力車会社の方のご教示)

●観音扉(観音開き)

2枚の扉の両端を軸に、中心の合わせ目が左右に開く、観音扉(ウィキpディアが簡潔に表現していたので参考にしました)。

観音様を祀る祠や厨子がこのような開き方をすることから、この両開きのものを観音扉と呼ぶようになったと思われます。

お寺のお堂の場合、観音開きだけでなく、横に引くものもかなり数多くありました。あくまで個人的な憶測ですが、

人間が入れない扉・・・観音開き

すごく大きいとは言えない建物の扉・・・引き戸

相当大きな建物・・・観音開き

が多い気がします。

また、「観音扉」は、神社にも多く見られました。

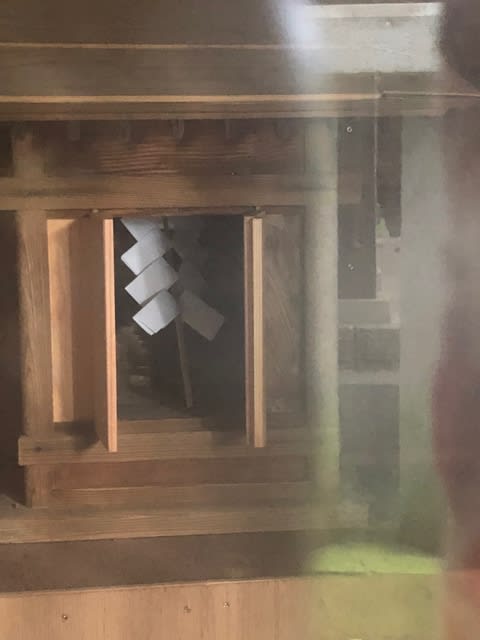

↑千葉県流山市神明神社内摂社の祠

↑兵庫県三田市西山神社

トラックの「カンノン」

箱型トラックの荷台後ろの扉も、観音開きになることから、両サイドが羽のように上がって開く「ウイング」に対して、業界内では「カンノン」と呼んでいます。

↑トラック後部の両開きの扉はカンノンと呼ばれる。

●すぐ思い浮かべられる名詞化した仏教用語から見えること

すぐ思い浮かべられる名詞化した仏教用語には、「観音、阿弥陀」が多いように思います。多くの日本人にとって、「ナンマンダブ・南無阿弥陀仏」などの念仏、西国三十三所や四国八十八ヶ所などの観音さんが、かなり馴染み深いものだったことが見えてきます。

神さんの祠でも、左右それぞれまわりのドアが中央で合わさる形の扉は「観音扉」。神仏習合の名残はあちこちに残っているみたいですね。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます