マツオタ垂涎😻

祭礼百態

-香川・瀬戸内の「風流」-

香川県立ミュージアム

2019.8.23から9.7にかけて香川県中の祭を集めた展示が香川県立ミュージアムで行われました。名だたるプロの研究者+太鼓台研究の金字塔ともいえる尾崎明男氏、全国の屋台や太鼓台、だんじりの写真を撮って歩く川瀧健司氏らによる圧巻の展示でした。

いざ、足を運ぶと顔見知りや、一目で分かる祭関係者の姿がチラホラ。ほとんどは図録を見ればいいのかもしれませんが、それではカバーしきれないところ、見向きもされないところ、でも噛めば味が出る(と思い込んでいるところ)を書いていきます。

今回は香川県三豊市詫間町惣社(アクセス)の箱浦屋台について書いていきます。

●箱浦屋台概要

箱浦屋台の概要を展示案内文におんぶに抱っこ状態で紹介します。

まず香川県の多くがこのような太鼓台を「ちょうさ」などと呼ぶのに対して、ここでは屋台と呼んでいます。昭和30年代までは運行していたそうです。

なんとこの屋台、他地域との部品交流がないとのことで、制作当時の姿が残っているということになります。また、刺繍以外は自地域でまかなっているとのこと。つまり、この地域の明治時代の太鼓台の姿を辿る資料だということらしいです。

↑屋根の上にある黒いくくり物・とんぼは新居浜や観音寺のものなどと違って細いです。

↑尖った牙の木鼻の獅子は珍しい気がします。その上の平たい板・平桁(ひらけた)が明治八年(1875)のものだそうです。

↑水引幕と金綱は明治二十九年(1896)

↑掛布団は明治十四年(1881) 酒呑童子

人物が出ているのも珍しいです。

人物が出ているのも珍しいです。

↑掛布団明治十四年(1881) 金太郎こと坂田金時

↑布団締めは明治四十一年(1908)

昼提灯は明治三十八年(1905)

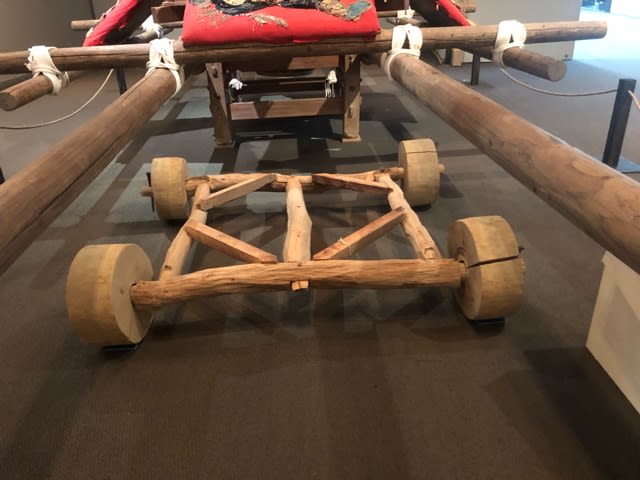

●箱浦屋台の台車

↑なんと全部木材の台車です。

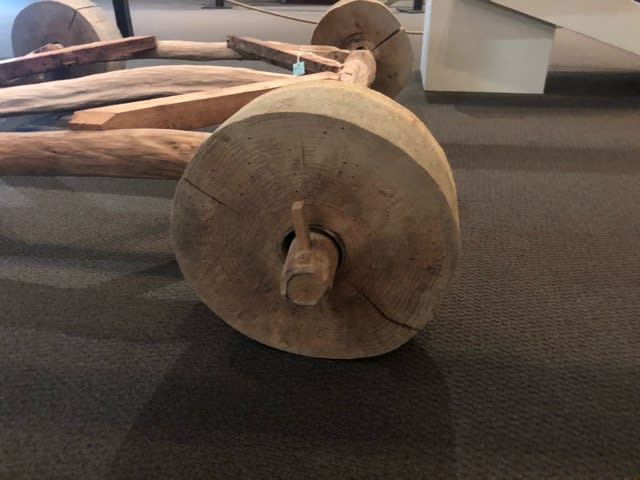

↑軸にくさびを打って車輪をとめています。

↑車輪の内側に、泥台の足が入るように窪みがあります。

↑窪みは◯まるい形をしています。

↑屋台本体の泥台の足を見ると、丸く削られています。台車に合わせた改変の跡と思われます。

昭和三十年代に運行を停止したということは、村の人口の減少などがあったと思われます。停止前の数年は台車はなくてはならないものだったのではないでしょうか。これが近い時代の運行停止ならば、車輪にはに鉄やタイヤがつかわれたり、ボルトナットでとめられた台車ができていたことでしょう。

古い時代の運行停止は屋台本体だけでなく、周辺の付属物も古いものが残ることをおしえてくれています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます