今回の写本展は「零葉」を中心とした展示だったが、最終章に1冊の「写本」《ガブリエル・ケーロの貴族身分証明書》が展示されていた。

《ガブリエル・ケーロの貴族身分証明書》スペイン、グラナダ(1540年)

枠装飾には金地に色鮮やかな動植物が静物画風に描かれているので、どう見ても南ネーデルラント=フランドル風であり、すなわちイスパノ・フラメンコ様式のように思われた。

というのも、実はこの《ガブリエル・ケーロの貴族身分証明書》とよく似た写本を以前に観ていたのだ。拙ブログでも書いたが、第8回「西洋中世学会」の企画展示「さわって体験 中世写本 とその周辺」展に出展されていた《神聖ローマ皇帝カール5世発行の爵位証書》である。

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/16050d0b44ee78bf47c47665c690e721

《Niculas de Campooへの神聖ローマ皇帝カール5世発行の爵位証書》発行地:スペイン、バリャドリッド(1550年)八木健治氏「羊皮紙工房」蔵

八木健治氏の「羊皮紙工房」サイトによると(拡大写真も見られます)

https://youhishi.com/medieval_manuscripts_gallery#toc1

「金泥で塗られた欄外装飾は、「イスパノ・フレミッシュ」(スペイン+フランドル)様式。フランドルのゲント・ブルージュ様式を踏襲し、動植物が立体的に描かれています。」とあった。

内藤氏の写本も八木氏の写本も、両者とも「装飾文字のD」から続いて「ON CARLOS」の文字が描かれている。すなわち、スペイン国王 Don Carlos=カルロス1世(カール5世)なのだ

まぁ、スペイン王国は正式にはカルロスと母のファナとの共同統治であり、公文書のサインは女王フアナとカルロス1世の2つのサインが添えらるそうだ。しかし、ファナはトルデシリャス修道院に幽閉なので、やはりカルロス1世が前面に出るいうことになるのだろう。

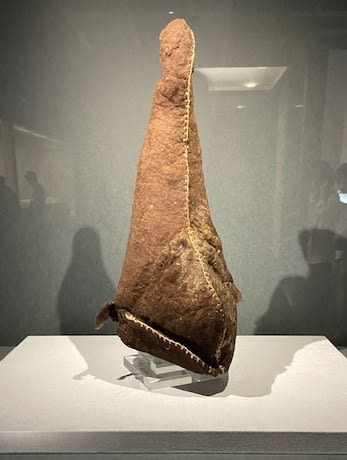

《カスティーリア女王ファナ1世の印章》

上↑の展示印章の表記が「カスティーリア女王」とあるが、スペイン王国成立(1516年)以前の印章なのだろうか?? 図録を(購入せず)読んでいないので私的に謎である 。

。

さて、また、展覧会の最後の方に興味深い零葉があった。『クレメンス集』の余白部分に注釈を書き込んでるのだが、それも図形デザインの中に書き込むという洒落たことをしている 。

。

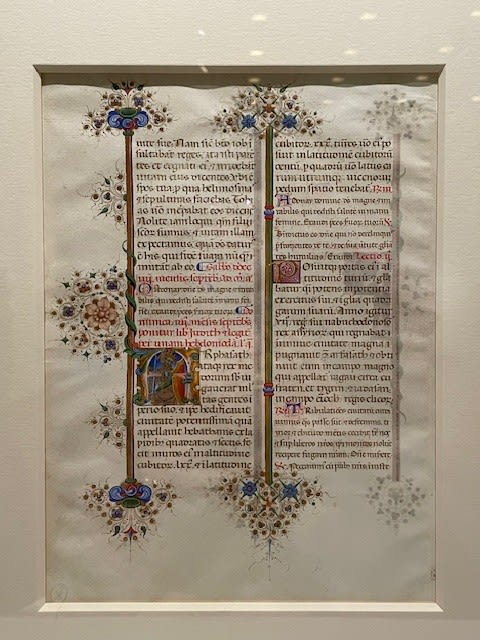

《教皇クレメンス5世およびヨハンネス22世『クレメンス集』(ヨハンネス・アンドレアエの注釈を伴う)零葉》フランス南西部、おそらくトゥールーズ(1330-50年頃)

当時は枠外余白部分に注釈や感想(更には似顔絵、いたずら書きまで)など書き込むことが普通に行われていたのかもしれない。

というのも、以前、拙ブログで「ボッカッチョの余白書き」として、2013年秋にラウレンツィアーナ図書館(フィレンツェ)で観た「BOCCACCIO AUTORE E COPISTA」展に触れたことがある。

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/5955ebb50d138b6e90ade5aa4b7590f1

私の撮った写真は不鮮明だったが、注目すべき画像をネットで見つけたのでコピペ紹介したい 。

。

ジョヴァンニ・ボッカッチョ自筆原稿《ラテン語雑集(アンソロジー)》(14世紀)ラウレンツィアーナ図書館(フィレンツェ)

私見だが、ボッカッチョの方がアンドレアエよりもデザイン的に凝っているし、本文を含めぜーんぶボッカッチョの自筆というのも凄いんじゃないかと思うのだけどね 。

。

ということで、様々な種類の「写本」の世界を勉強するとともに、内藤氏の情熱をひしと感じられる素晴らしい「写本」の世界を堪能できた展覧会だった。

。

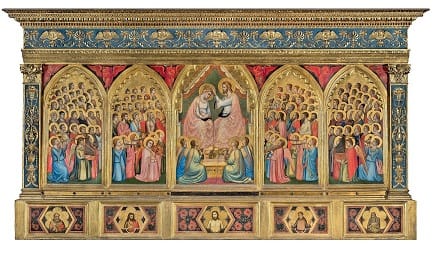

。 祭壇画本体はイタリアの国宝級なのだから(と勝手に思っている

祭壇画本体はイタリアの国宝級なのだから(と勝手に思っている )。

)。

。

。

。私好みの西洋古典絵画の展覧会が少なったのは、不幸中の数少ない幸い(?)だったかもしれない。

。私好みの西洋古典絵画の展覧会が少なったのは、不幸中の数少ない幸い(?)だったかもしれない。

!!

!!

!!

!!

としみじみ見入ってしまった。というのも、ボルソ・デステ(Borso d'Este、1413–1471) 時代になると彩飾も過剰になるので、私的にレオネッロの趣味の良さに惹かれてしまうところがある

としみじみ見入ってしまった。というのも、ボルソ・デステ(Borso d'Este、1413–1471) 時代になると彩飾も過剰になるので、私的にレオネッロの趣味の良さに惹かれてしまうところがある

ので、あとでピックアップ感想を書きたい。

ので、あとでピックアップ感想を書きたい。

。

。 !!(むろさんさん情報に感謝!!)

!!(むろさんさん情報に感謝!!)