国立西洋美術館に置いてあった「西洋絵画、どこから見るか?」展のチラシ(コターンとカペ作品のみ)を見ると、あまり脚光を浴びていないようなので、老婆心ながらちょっと触れておきたい 。

。

私見ではあるが、この展覧会で多分一番貴重な作品は、ジョット《Polittico Baroncelli(バロンチェッリ多翼祭壇画)》の尖頭部分だと思う。だって、一部とはいえジョット(&工房(タッデオ・ガッディ))の祭壇画なのだよ~ 祭壇画本体はイタリアの国宝級なのだから(と勝手に思っている

祭壇画本体はイタリアの国宝級なのだから(と勝手に思っている )。

)。

ご参考:https://it.wikipedia.org/wiki/Polittico_Baroncelli

ジョット(&工房)《父なる神と天使(「バロンチェッリ多翼祭壇画」尖頭部分)》(1328-35年頃)サンディエゴ美術館

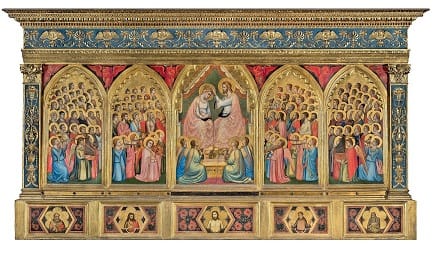

ジョット(&工房)《Polittico Baroncelli(バロンチェッリ多翼祭壇画)》(1328-35年)サンタ・クローチェ教会

※ご参考:(拙ブログ)ミラノ「ジョット展」サクッと感想

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/112107cc63b2fe56a8b2bdc05c285a3e

皆々様、来日展示の折は、(異論はあっても)ジョット様を粗末にしてはなりませぬよ 。

。

どんな展覧会なのかと思い、西美のHP中の同展予告に出ていた公式サイト(下記URL)へ飛んだら、なんとクリヴェッリの聖母子の写真が! この作品はZampettiのカタログレゾネでクリヴェッリのごく初期の作品として紹介されている絵であり、当然真筆です。

https://art.nikkei.com/dokomiru/highlight/

Zeriの作品カタログでは下記URL(jpをitに置き換えてください)。

https://catalogo.fondazionezeri.unibo.jp/scheda/opera/22310/Crivelli%20Carlo%2C%20Madonna%20con%20Bambino

最近西洋美術関係では見たい展覧会がなくて、ほとんど美術館へは行っていない日々でしたが、これで一気にやる気が出てきました。

ついでながら、ジヨットの絵のチマーザについては、これからRizzoli(私のは米国Abrams版)の本など手持ち資料で調べてみます。

というわけで、山科さんがご紹介された2冊の本(RizzoliとLightbown)のことも含めて追加投稿をします。

手持ちのクリヴェッリ関係の本(コピーも含め)を確認したところ、次の4冊にこの絵の解説が出ていました。古い順に Rizzoliカタログ,AnnaBovero著1975、Zampetti著カタログレゾネ1988、R. Lightbown著研究書2004、イザベラ・スチュワート・ガードナー美術館特別展Ornament & Illusion展図録2015

Ornament & Illusion展は同館所蔵の聖ゲオルギウス修復記念の展覧会で、今回西美に来るサンディエゴの聖母子も出品されています。

山科さんとのコメントやり取りでは、この絵について制作年代の議論をされているようですが、上記の4冊では(上の本の記載順に)1460年頃、1460年頃、1470年代(モンテフィオーレ祭壇画と同じ頃)、1468年頃 となっています。

60年代の制作か70年代の制作かは、ヴィヴァリーニかスキアヴォーネの工房と関係を持っていたかどうかに関係する問題なので、今後これらの本の内容はじっくり検討しようと思っています。なお、この件に関し、早稲田大学の美術史研究第15冊(1978)に掲載された「カルロ・クリヴェッリの署名―最晩年の作品の制作年推定」(篠塚二三男)に時期による署名の書き方の変化を研究した論考が出ていて、この中でサンディエゴの聖母子は制作年の書かれていない「署名のみの作品」として分類されB-4という番号が付けられていますが、同氏は署名の形式から「1472~3年頃と思われる」としています。

日本語で書かれたクリヴェッリの本は3冊ありますが、トレヴィㇽ画集(吉澤京子著)1995ではサンディエゴの聖母子は記載なし(ヴェローナの受難の聖母子が最も古い作品とする)、石井曉子の講談社 マルケに埋もれた祭壇画の詩人 では、受難の聖母子とともに1460年の制作年・署名入りの作品にしていますが、実際には両者とも署名のみで制作年は書かれていないため著者の誤認です(石井氏のもう一冊の本「カルロ・クリヴェッリの祭壇画」2013でも作品年表で1460年としています)。

今回私がこのサンディエゴの聖母子の写真を見ていて思ったのは、ボッティチェリやフィリッポ・リッピの絵で感じている「初期の頃はふくよかで童顔だった女性像が年がたつに連れて細おもてに変化してくる」という感覚がクリヴェッリでも同様なのか、と思ったことです。そして以前のコメントで書いたクリヴェッリがフィリッポ・リッピの影響を受けた可能性(下記URL)を思い出し、リッピの絵でこれと似たようなもの(例えば2016年の都美ボッティチェリ展に出品されたヴィチェンツァ市民銀行の聖母子、以前はプラートにあったもの 下記URL;jpをitに置き換えてください)をクリヴェッリが見て影響を受けたのではないか、ということです。このことも今後考えていこうと思っています。

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/2217c61de12f5861e6310f2d54a32f02#comment-list

https://catalogo.fondazionezeri.unibo.jp/scheda/opera/13639/Lippi%20Filippo%2C%20bottega%2C%20Madonna%20con%20Bambino

上記4冊のサンディエゴの聖母子解説は近いうちに(2つはイタリア語なので)インターネット翻訳をしようと思っています。その時にはあらためて投稿します。また、ライトボーンの著書について、なぜボッティチェリではカタログレゾネを書いたのに、クリヴェッリでは(研究書のみでカタログレゾネを)書かなかったのかなど、思っていることもいろいろありますが、長くなったのでこの辺は次にします。

>クリヴェッリの件... への返信

資料 ありがとうございました。

このクリヴェッリ作品については、幸い、なかなか良いYoutube動画がありました。

Shedding New Light on a Renaissance Master - Carlo Crivelli, San Diego Museum of Art

youtu.be/I6z7LlOrlO0

わりとわかりやすい英語だと思います。米国の場合ひどい方言がありますから。

これでみると、下書きの線はペンで入念に書いているようで、ヒエロニムス・ボス「快楽の園」のような筆でざっと書いているものとは違い、むしろハンス・メムリンクの「最後の審判」(グダニスク)の下書きに近いようです。

油絵の具は、透明性を利用して極一部に使用しているようですね。

聖母の衣のリペイントが言及されてますが、聖母の青い衣は変色したり剥落したりしているケースがかなり多いようなので、やむを得ないところがあるかもしれません。

ひどい損傷の多いクリヴェッリの作品の中では、保存の良いほうではないか、と思います。

でも、虫食い穴については、やはりあったんだなあ、と感じるところです。

ボッテチェルリ「春」の古いカラー写真に虫食い穴をみたときのことを思い出しました。

で、サンディエゴの聖母子の制作年の幅を詳しく知ることができました。ありがとうございました!!

それに、ヴィチェンツァのリッピ聖母子に似ているとのご指摘、なるほど!です。その影響?についてのむろさんさんのご考察を期待しております(^^)/

現代の科学調査によって色々なことがわかるようになっているのですねぇ。例えば下絵のハッチングなどはっきりと確認でき、クリヴェッリの制作時の臨場感まで感じられるようでした。精緻な拡大画面を見ていたら、ますます展覧会が楽しみになってきましたよ~(^^)

花耀亭さん

<お誕生日おめでとうございました!!

私が今回のクリヴェッリ作品出品の情報に驚き、どれほど喜んだかは最初の投稿で感じていただけたと思いますが、これが何よりの誕生日プレゼントとなりました。

過去数年のクリヴェッリ作品来日実績を見ると、2020年のLNG受胎告知、2022年のメトロポリタン美術館展の聖母子、そして今回のサンディエゴの聖母子と、2年毎に傾向の違うクリヴェッリの傑作が来ていることを嬉しく思っています(過去にはあまり興味のわかないような聖人像の一部が来ていたこともありましたので)。

特に今回のサンディエゴ作品は、クリヴェッリの絵としてはちょっと異色作品と感じています。前投稿で書いたように、一見するとフィリッポ・リッピのヴィチェンツァの聖母子と似ているようにも感じますが、リッピ作品が純粋に聖母子の無垢な美しさを描いているのに対し、クリヴェッリ作品の聖母子それぞれの表情(特に眼の描き方)には、もっと深い何か(悲しみ?将来の悲劇への予感?あるいはヴェネツィアを追放された画家自身の思い?)があるように感じられ、私にはこれがたまらない魅力と映っています。これ以降の作品とは違う、この絵独特の魅力です。よくぞこの作品を選んでくれたと感謝の気持ちで一杯です。

なお、前コメントでクリヴェッリがフィリッポ・リッピから影響を受けたことやライトボーン著のクリヴェッリ研究書がなぜカタログレゾネを含んでいないのかについて少し書きましたが、これらは2020年の国立新美術館「カラヴァッジョ《キリストの埋葬》展」会期決定と2022年のMet展へのコメントでいろいろと書いております(下記URL)。同じことをまた書いても仕方がないので、これらについては頭の中を整理した上で、追加することがあれば書きます。

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/37cde18959a2ae3bd6aa03a0685056e1#comment-list

https://blog.goo.ne.jp/kal1123/e/8d86594e87f74497fbcb912cb5904437#comment-list

で、以前のコメントを再読させていただきました。やはりクリヴェッリはスポレートのリッピ作品を見ていたかもしれないなぁと私も改めて思いました。

で、リッピの聖母子像ですが、「カンブレーの聖母」の影響が言及されているのが私的に興味深いです。初期ネーデルラント(フィリップ・ル・ボン時代)でもこの聖母子像を(十字軍資金集め用に模写したりして)広めているのですよね(^^;

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%81%96%E6%AF%8D

>山科さん... への返信

この動画ででてきたセラティーニ氏、あのヴァザーリの大壁画に穴あけて後ろにあるレオナルドの「アンギエリの戦い」を発見しようとしていた張本人だったんですよね。

思わぬところでご尊顔を拝見しました。

山科さんのおかげで、お名前&ご尊顔を初めて知りました(^^;。ありがとうございました!!

思わず関連動画までチェックしてしまいました(^^ゞ

https://www.youtube.com/watch?v=jT6BqMWPOqE&t=52s

まず、リッピの基本文献であるPittalugaの研究書1949年発行、J.Rudaのカタログレゾネ1981、カルメル会とリッピの関係についてのM.Holmesの著書(The Carmelite Painter, Yale大学出版1999)、日本語で読める本ではファブリ名画集67(解説久保1972)とSCALA東京書籍イタリア・ルネサンスの巨匠たち13(G.Fossi著 塚本訳 1994)、その他リッピの項目があるNHK出版フィレンツェ・ルネサンス3(解説森田1991)、世界美術大全集イタリア・ルネサンス1小学館1992といった本とリッピ関係の日本語論文数件(金原、剱持、渡辺他)を確認したところ、カンブレーの聖母という言葉は全く出ていなくて、それに近い内容が出ていたのが次の2件だけでした。ルーダのカタログレゾネのタルクィニアの聖母解説に「聖母子のポーズは13~14世紀のイタリア美術界によく知られていたビザンチン・ロマネスク様式のそれである」としてドウッチオ作のベルン美術館所蔵の聖母子が引用されていること、世界美術大全集のリッピの解説(佐々木英也)にタルクィニアの聖母について「伝統的なエレウーサ型聖母子(二人が頬ずりする形式)は未聞の溌溂たるイメージに達した」とありました。(上記グロリア・フォッシの本では「タルクィニアの聖母とフランドル美術の影響」の項がありますが、この聖母子の姿勢については触れられていません。)

なお、ご紹介のWikiカンブレーの聖母本文の10行目ぐらいに書かれているフィリッポ・リッピの玉座の聖母(ローマ・バルベリーニにあるタルクィニアの聖母)を1447年としているのは1437年の誤記です(銘記にMCCCCXXXvii)。

ベルン美術館のドゥッチョ作 荘厳の聖母は下記URL参照。

http://koarashi.my.coocan.jp/bird_view/Museum/Artworks/Europe/Swiss/Kunstmuseum%20Bern_Artworks_list.htm

Zeriの作品カタログでは下記URL(jpをitに置き換えてください)。

https://catalogo.fondazionezeri.unibo.jp/scheda/opera/6642/Duccio%20di%20Buoninsegna%2C%20Madonna%20con%20Bambino%20in%20trono%20e%20angeli

ルーダは上記の本でこの作品をドゥッチョの工房作としていますが、RizzoliのDuccioカタログ1972では真筆となっています。

エレウサ型聖母をWikiで調べると、ロシア正教会のイコンの一つでキリストがマリアに頬を寄せている姿と書かれています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%A6%E3%82%B5

現時点ではカンブレーの聖母、エレウサ型聖母、ドゥッチョの荘厳の聖母のどれがフィリッポ・リッピのタルクィニアの聖母の源泉なのかは判断できません。私が調べた資料はいずれも少し古いものなので、最近の研究ではカンブレーの聖母ということになってきたのでしょうか?(Wikiカンブレーの聖母の注2にはParshall (2007-8)とあり、最近の研究結果かもしれません。)

また、フィリッポ・リッピの現存作品でこのタイプの聖母子はもう1件がよく知られています。フィレンツェのメディチ・リッカルディ宮殿の2階(ゴッツォーリのフレスコ画のある礼拝堂とは反対側)にある板絵で、タルクィニアの聖母よりも後の晩年に近い頃の作。表側の聖母子よりも裏面に描かれている聖人の頭部の素描の出来が素晴らしいので、聖母子もリッピ(本人?工房?)関連の作とされています。Zeriの作品カタログでは下記URL(jpをitに置き換えてください)。

https://catalogo.fondazionezeri.unibo.jp/scheda/opera/13123/Lippi%20Filippo%2C%20Madonna%20con%20Bambino

Zeriのカタログでフィリッポ・リッピを検索すると、工房作、追随者の作、疑わしい作品など、この聖母子が頬ずりするタイプの聖母子が何点も出ていますが、ルーダのカタログレゾネではこのタイプは上記の2件(タルクィニアとメディチ・リッカルディ)とスイスにある1件の合計3点が作品リストに取り上げられているだけです。