いよいよタピオカも始まったのね。そうねぇ、タピオカくらい切れるようになると、

大事なのは、作っているモチ-フが何であるか?の目的意識。

丸や四角の繰り返しの模様・・・幾何学模様なんてものを左右対称なんて考えたりして

作るのなら、同じパ-ツをきちんと切る意識をする事が大事になる。がしかし、それは

タピオカには出来る。ならば大事なのは生き物の場合・・・・実際は左右対称の目なんて

無いし、花びらだって1枚1枚の大きさは違っているけれど、バランスは取れていたりする

けれどまず良く観る事。けれど今度は観た所で木が彫られている以上、1つ1つのパ-ツを

極端に大きさを変える訳には行かないけれど、そうなると最初に手を付けるのは目。

こんな事も言わなくても判っているし、簡単に切ってしまう。ここも教える事は無い。

つまり目のようにきちんと描かれているものは、その線を目安に切れるのだけれど、

例えば目を人間の目で考えると、瞳とかまつげとかってパ-ツはきちんとした形に切れるけれど、じゃまぶたなんて言うとどうだろうか?ここが難しいと思うのね・・・・。

絵とは違ってモザイクは目地の線が入ってしまう。つまり腹話術の人形の口のように

なってしまうのね。絵には有り得ない線がね。

それを目地幅で1枚ものに見せたり、わざと離して分かれているように見せたりする。

こんな事もある程度出来たりする。それもタピオカにも出来るのね。

けれど、金魚にはまぶたなんて無いんだけれど、きちんと切るとまぶたに見えたりする。

でも果たしてまぶたにしたって、瞳やまつげのように、きちんと切ってしまって良いのか

・・・・?実はまぶたってのは曖昧な部分じゃないのかな?つまり良い塩梅。

きちんとしたいつも同じ分量では無くて、曖昧にも思える部分の難しさって所。

そうね、タピオカはパンの先生だから、比喩をパンにしようかな・・・。

例えばパンのレシピ本には水をこの分量に対してこれを練る・・・なんて書いてある。

けれど、実はその部屋の湿気、外の天候、粉の種類、どれも本と一緒な訳が無い。

俺はパンは作らないけれど、モルタルは練っていたから、考え方は一緒と考えて・・・

つまりあれはすべて目安であって、それを基準に環境次第で水を多くするのか、少なくするのか?になる。けれど、大抵は万事が安全を目安にしてあるから、失敗を防ぐ為にも、

多くする事って言う事は少ない。何故なら水が少ないのは足せば何とかなるが、多くなっては元には戻らずユルユルになってしまうでしょ?つまり元々の量よりも増えてしまう。

だから、どんな環境でもこれなら入れ過ぎじゃない・・・って分量を示してある。

まっモルタルの説明書の場合はね。つまり練る繋がりなら?そんな想像が出来るはず。

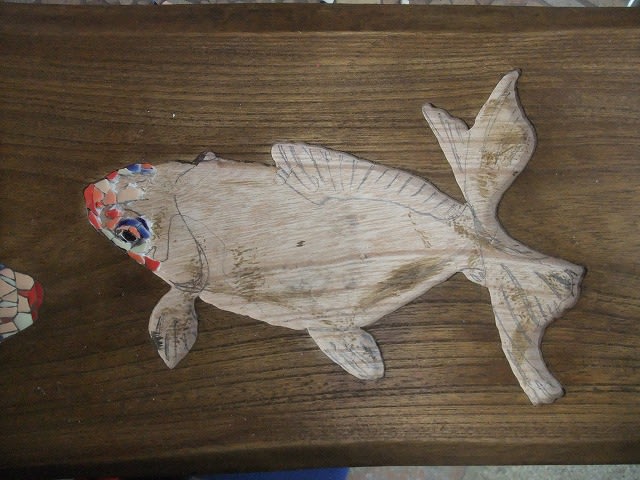

もしそんな想像が出来るのなら・・・・?俺の説明書・・・つまり俺の金魚はその人に

あったお題にしてあったのだから、それを参考にすると・・・・それより多めなのか?

少なめなのか?と色の配分を見るのも良いし、形としても、きちんと切ってある部分と、

きちんと切ってはいるけれど、わざと曖昧に切り直したりしている部分があったりする。

そんな場所を良く観る事。そうすると、タピオカがやりそうなパ-ツや色の加減を

すでにしてあるはずなんだけれど・・・・。

後は単純な色合わせをしない事。ここに使う色は何処に似ているか?何処と同じように

見えるか?とそこだけの問題で決めたり、好きな色を好きなだけ使う事じゃないのね。

一番濃い所は何処?薄い所は何処?・・・ってだけで勝手に決まって行くものなのね。

決める所はその場所、場所の色じゃなくて、仕上がりの全体図の色・・・。

一体、この金魚は何色?・・・ここ。タピオカは白とオレンジって言ったので、白は決定

なのね。つまり白ってタイルは1つしか無いから。けれどオレンジは色々とある・・・・

つまりオレンジの上絵を沢山使うか?使わないか?となる。ただ全く使わないってのは、

バリエ-ションが減るし、好き嫌いの好みでは無く、いかに少しでも使うか?使わないか?

・・・って使う発進の考え方スタ-トの方が対応しやすい。そうで無いと、後からやっぱり派手な色を足す事になる・・・・逆にやっぱり薄くする・・・こっちはまだ何とか

なるかも知れないけれど・・・上絵って言うのはとても派手にも、華やかにもなるから

後出しジャンケンには都合が悪いもの。だったら、最初に少しだけ使って置けば、

やっぱり使おうかな・・・にも対応出来る。そんな事も踏まえて進めて欲しいのね。

その後、俺は作品作り。

細かくだの、細いだのって部分はタイルでやる事にして、花びらは全部ガラスタイルで

すべて青っぽくする・・・・こんなザックリな事だけでスタ-トした。

文字は紺の1cmタイルで、ここが一番目立つ色として・・・・その次に濃い色は・・・・となると・・・・って考えて、ここから花は始めたのね。

ここを濃くするのなら・・・ハスもここで使った色を使いたくなる事も踏まえて、

両サイドに同じ位の分量になるかなぁ?・・・・同じ位の大きさの花だし・・・・

そんな次の事も考えつつ始める。1つ張る前に次の展開を考える。バランスを見る。

それには簡単なのは、使った色を左右、上下、その大きさなどを見つつ、

一番使いたい色が、きちんと大きな場所に使えるか?とか、小さく満遍無く入れられるか?

とか、何しろ一番大事なのは、目に見えないこれを観る人に、約束の青っぽい看板に

観える事・・・・それを踏まえて、何処に目が行くように見せられるか?・・・なんて、

考えたりもする。そんな事も平行に考えないと、ただ好きな青をバラバラに使いたい所に

勝手に使っては、とっちらかるのは目に見えている。要するに自分なりの決まり、ル-ルを作りながらやると、きちんとしたまとまりが出て来るものだと考えるのね・・・・

それを作って、また同じ考え方を繰り返す。その繰り返しが終わりへの道しるべとなる。

その時に迷ったら、最初に掲げた、どんな看板だったか?・・・と最初に掲げた原点を

呪文のようにつぶやけば、答えは出て来る・・・何故なら絵画と違って色は作らない。

限られた色の中で作る、不便を知恵でカバ-する、そんなスタイルがモザイクなのね・・

俺はそう思う。

大事なのは、作っているモチ-フが何であるか?の目的意識。

丸や四角の繰り返しの模様・・・幾何学模様なんてものを左右対称なんて考えたりして

作るのなら、同じパ-ツをきちんと切る意識をする事が大事になる。がしかし、それは

タピオカには出来る。ならば大事なのは生き物の場合・・・・実際は左右対称の目なんて

無いし、花びらだって1枚1枚の大きさは違っているけれど、バランスは取れていたりする

けれどまず良く観る事。けれど今度は観た所で木が彫られている以上、1つ1つのパ-ツを

極端に大きさを変える訳には行かないけれど、そうなると最初に手を付けるのは目。

こんな事も言わなくても判っているし、簡単に切ってしまう。ここも教える事は無い。

つまり目のようにきちんと描かれているものは、その線を目安に切れるのだけれど、

例えば目を人間の目で考えると、瞳とかまつげとかってパ-ツはきちんとした形に切れるけれど、じゃまぶたなんて言うとどうだろうか?ここが難しいと思うのね・・・・。

絵とは違ってモザイクは目地の線が入ってしまう。つまり腹話術の人形の口のように

なってしまうのね。絵には有り得ない線がね。

それを目地幅で1枚ものに見せたり、わざと離して分かれているように見せたりする。

こんな事もある程度出来たりする。それもタピオカにも出来るのね。

けれど、金魚にはまぶたなんて無いんだけれど、きちんと切るとまぶたに見えたりする。

でも果たしてまぶたにしたって、瞳やまつげのように、きちんと切ってしまって良いのか

・・・・?実はまぶたってのは曖昧な部分じゃないのかな?つまり良い塩梅。

きちんとしたいつも同じ分量では無くて、曖昧にも思える部分の難しさって所。

そうね、タピオカはパンの先生だから、比喩をパンにしようかな・・・。

例えばパンのレシピ本には水をこの分量に対してこれを練る・・・なんて書いてある。

けれど、実はその部屋の湿気、外の天候、粉の種類、どれも本と一緒な訳が無い。

俺はパンは作らないけれど、モルタルは練っていたから、考え方は一緒と考えて・・・

つまりあれはすべて目安であって、それを基準に環境次第で水を多くするのか、少なくするのか?になる。けれど、大抵は万事が安全を目安にしてあるから、失敗を防ぐ為にも、

多くする事って言う事は少ない。何故なら水が少ないのは足せば何とかなるが、多くなっては元には戻らずユルユルになってしまうでしょ?つまり元々の量よりも増えてしまう。

だから、どんな環境でもこれなら入れ過ぎじゃない・・・って分量を示してある。

まっモルタルの説明書の場合はね。つまり練る繋がりなら?そんな想像が出来るはず。

もしそんな想像が出来るのなら・・・・?俺の説明書・・・つまり俺の金魚はその人に

あったお題にしてあったのだから、それを参考にすると・・・・それより多めなのか?

少なめなのか?と色の配分を見るのも良いし、形としても、きちんと切ってある部分と、

きちんと切ってはいるけれど、わざと曖昧に切り直したりしている部分があったりする。

そんな場所を良く観る事。そうすると、タピオカがやりそうなパ-ツや色の加減を

すでにしてあるはずなんだけれど・・・・。

後は単純な色合わせをしない事。ここに使う色は何処に似ているか?何処と同じように

見えるか?とそこだけの問題で決めたり、好きな色を好きなだけ使う事じゃないのね。

一番濃い所は何処?薄い所は何処?・・・ってだけで勝手に決まって行くものなのね。

決める所はその場所、場所の色じゃなくて、仕上がりの全体図の色・・・。

一体、この金魚は何色?・・・ここ。タピオカは白とオレンジって言ったので、白は決定

なのね。つまり白ってタイルは1つしか無いから。けれどオレンジは色々とある・・・・

つまりオレンジの上絵を沢山使うか?使わないか?となる。ただ全く使わないってのは、

バリエ-ションが減るし、好き嫌いの好みでは無く、いかに少しでも使うか?使わないか?

・・・って使う発進の考え方スタ-トの方が対応しやすい。そうで無いと、後からやっぱり派手な色を足す事になる・・・・逆にやっぱり薄くする・・・こっちはまだ何とか

なるかも知れないけれど・・・上絵って言うのはとても派手にも、華やかにもなるから

後出しジャンケンには都合が悪いもの。だったら、最初に少しだけ使って置けば、

やっぱり使おうかな・・・にも対応出来る。そんな事も踏まえて進めて欲しいのね。

その後、俺は作品作り。

細かくだの、細いだのって部分はタイルでやる事にして、花びらは全部ガラスタイルで

すべて青っぽくする・・・・こんなザックリな事だけでスタ-トした。

文字は紺の1cmタイルで、ここが一番目立つ色として・・・・その次に濃い色は・・・・となると・・・・って考えて、ここから花は始めたのね。

ここを濃くするのなら・・・ハスもここで使った色を使いたくなる事も踏まえて、

両サイドに同じ位の分量になるかなぁ?・・・・同じ位の大きさの花だし・・・・

そんな次の事も考えつつ始める。1つ張る前に次の展開を考える。バランスを見る。

それには簡単なのは、使った色を左右、上下、その大きさなどを見つつ、

一番使いたい色が、きちんと大きな場所に使えるか?とか、小さく満遍無く入れられるか?

とか、何しろ一番大事なのは、目に見えないこれを観る人に、約束の青っぽい看板に

観える事・・・・それを踏まえて、何処に目が行くように見せられるか?・・・なんて、

考えたりもする。そんな事も平行に考えないと、ただ好きな青をバラバラに使いたい所に

勝手に使っては、とっちらかるのは目に見えている。要するに自分なりの決まり、ル-ルを作りながらやると、きちんとしたまとまりが出て来るものだと考えるのね・・・・

それを作って、また同じ考え方を繰り返す。その繰り返しが終わりへの道しるべとなる。

その時に迷ったら、最初に掲げた、どんな看板だったか?・・・と最初に掲げた原点を

呪文のようにつぶやけば、答えは出て来る・・・何故なら絵画と違って色は作らない。

限られた色の中で作る、不便を知恵でカバ-する、そんなスタイルがモザイクなのね・・

俺はそう思う。