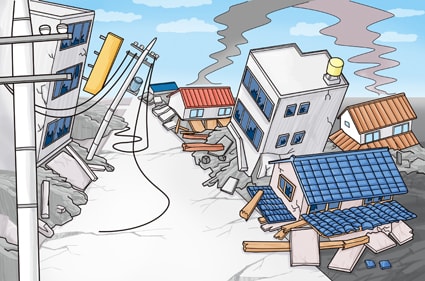

いつか来る災害の時の対応を

いつか来る災害の時の対応を知ることイコール「命を守る」

9月2日の始業式の日に、中津市消防署から講師を招いて、防災訓練を実施しました。今回は、九州北部豪雨についての講話をしていただきました。

講師を務めてくれたのは、中津市消防署に勤務しているIさんです。21歳という若さですが、消防署の中で隊員として第一線で活躍をしています。昨年の北部九州豪雨の時も人命を第一に救助活動にあたりました。

その時の様子をスライドを見ながら話をしてくれました。

9月1日は、「防災の日」となっています。

1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災を教訓にしようとこの日が設けられています。

最近の災害を見ると、いつ、どこでおこるかわからない「過去に経験をしたことがない災害」が発生しています。昨年の九州北部豪雨も同様です。

釜石市では長年にわたり生徒たちに対して防災教育を推進していました。そのために、あの地震が発生したときに、家にいた小学生の子どもですら、まず自分の命を守ろうと、一人で高台に逃げていました。釜石市の小中学生の99.8%の子どもが助かっています。「釜石の奇跡」と呼ばれています。

避難の3原則として、

①想定にとらわれない。

※自然を相手に自分の中で想定をつくらない。

②最善を尽くす

※より、安全な確率を高めるための動きをとる。地震ならば、より高台に逃げる。

③率先避難者たれ

※周囲に声をかけながら、率先して逃げること。逃げることは恥ずかしいことではない。だれかが急いで逃げると、それに連れて逃げる人が出てくる。

先日の新聞の中で、避難を送らせる心理、バイアス(偏見)があるという記事が掲載されていました。

①正常性バイアス

・「わたしは大丈夫」「まさか」と思う。

②先延ばしバイアス

・情報収集に時間をかけ、決断(避難)を先延ばしにする。

③多数派同調バイアス

・みんな逃げていないから、大丈夫だろう.

バイアスをクリアするためには、「避難の3原則」を守り抜くことです。状況に応じた避難の仕方・方法を身につけることは、生き抜く力にもつながります。

数日前、テレビでシンサイミライ学校で釜石東中学校の活動を視聴しました。当時生徒会の防災リーダーの菊池さんの言葉を聞きながら、また群馬大学の片田先生の言葉を聞きながら、逃げ方、訓練の仕方などたくさん学ぶことができました。

知るか知らないかは生きられるか、生き抜くことができないのかにつながると感じました。