「鶴阪橋」どうして、地名にもたぶんないと思うのですが、「鶴」などがついた名前がついたのでしょうか。

「鶴」・・・中津で言えば、人柱になり、堰を作った「鶴」と「市太郎」の親子の話。

後に「鶴市神社」に祀られています。

そして、昨年大河ドラマ「官兵衛」の中で登場した宇都宮鎮房の娘の「鶴姫」の話。

「鶴」という人物は、中津を語る時によく出てくる人物です。この橋は、そこに関わるのでしょうか。でもちょっと距離がありすぎる。

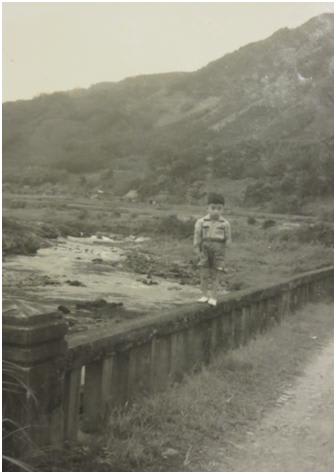

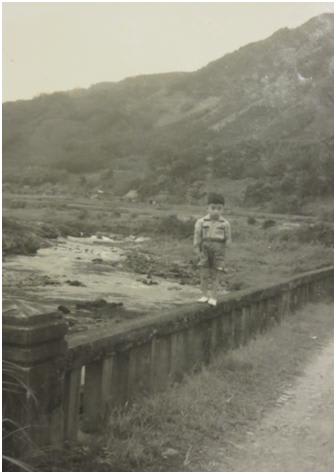

「鶴阪橋」にはまだ小学校に入学する前の頃の苦い思い出があります。今でもよく覚えています。親戚の人たちが集まりました。そして、おばさんたちと近所に散歩に出ました。

「鶴阪橋」にさしかかったときに、

「かったかちゃん、写真を撮るよ。欄干に上がりなさい。」

なぜ、欄干に。今でもそれが分かりません。とにかく泣いたのを覚えています。昨今絶対にありえないし、一歩間違えれば転落して死んでしまいます。今では罪になるでしょう。

恐怖の中、足を震わせながら、欄干で撮った写真です。律儀に気をつけまでしています。しかし、涙を流しています。

本を広げ「郷愁の耶馬溪線」を見ると、「耶馬溪鉄道唱歌」の16番に

「平田城址や西浄寺 彼方を眺めて立留り

城井の神社を伏し拝み 枝垂の松の鶴の坂」

が挿入されています。ここで、「枝垂の松の鶴の坂」と鶴阪の言葉が登場します。この「鶴阪橋」の近くに枝が垂れている松があったのでしょうか。

ちなみに、耶馬溪町史の806ページに、「猶歩を進めて鶴坂の垂る松を過ぐれば五竜の滝の絶勝あり」という記述があります。この場所に垂れた松の木があったのは間違いありません。

垂れ松で有名な隠れ観光スポットだったのでしょう。

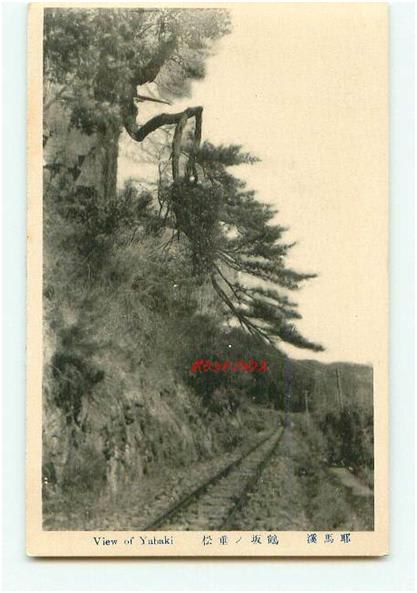

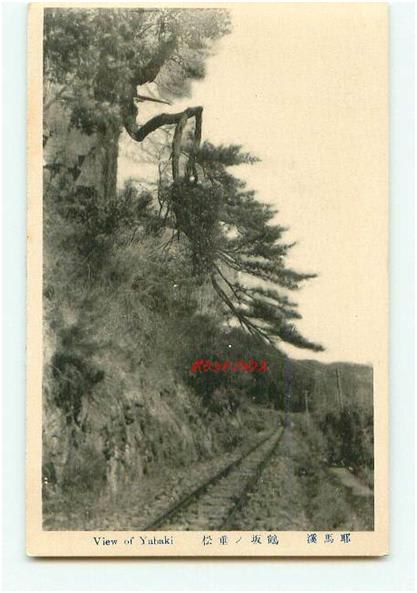

インターネットを見ると、その昔、鶴坂の松は、絵はがきにもなっています。

おっ、これはなんだ、なんだ。橋のところにこんな垂れた松があったのか。独断と偏見で「鶴阪」とよばれる由縁の説を唱えます。

ひょっとして、これ、松の枝に鶴が留まっている形をしていませんか。かったか説その①。

「垂れた松が鶴に似ているし、近くには、坂があるので、「鶴阪」になった。」どうでしょう。

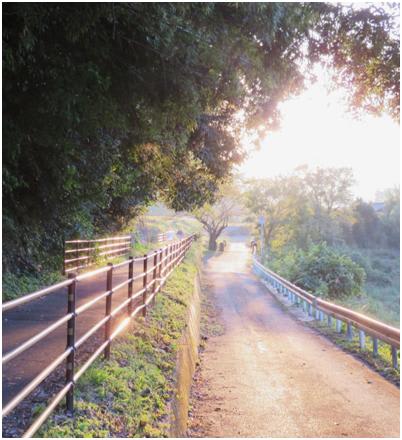

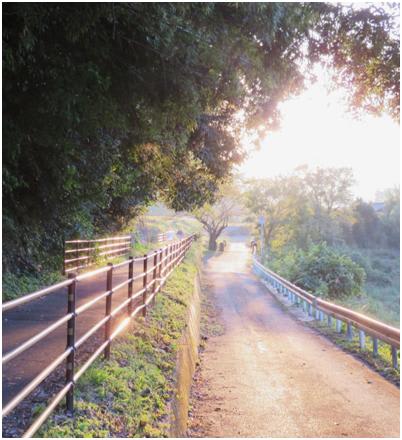

現在は、このような景色です。今日の早朝の朝陽を浴びた鶴阪橋付近です。今は、雑木で覆われていますが、当時は、松が下に伸びていたのでしょう。

そう考えると、ロマンがあります。

次の説です。かったか説その②。この橋から川を眺めると、「さんじゅうさんぴろ」には、いろんな岩が水面から浮かんでいます。

昔は、よく「亀の岩」などと言われる岩もありました。

つまり、この岩のどれかを「鶴」ととらえたとも考えられます。

川の水で岩が削られ、いろんな形を作っています。

そして、かったか説その③。中津城で父宇都宮鎮房が殺害をされたときに、「鶴姫」が逃げてきた。その由来から。

とっぴな話でもないかもしれません。これもまったくないわけではないかもしれない理由です。ちょうど、対岸には、その仕えた女性たちが追っ手に殺された場所があります。その場所を「姫塚」と言います。

戦国時代での何らかの関わりがあったのかも知れません。

いろいろ考えると、昔の人々の暮らしに思いを馳せます。地名ではない「姫」や「阪」が使われているのは、どうしてでしょう。謎はありますが、かったか説を唱えました。

知っている方がおられたら教えて下さい。

ちなみに、「耶馬溪鉄道唱歌」は次のような歌です。「鉄道唱歌」のメロディで歌ってみて下さい。いろんな地名が出てきます。

耶馬溪鉄道唱歌 作詞 鴛海 国陽

1.頼山陽の筆により 天下に名高き耶馬溪の

奇景勝景探らんと 今ぞ降り立つ中津駅

2. 独立自尊と訓へたる 福翁出所の中津町

昔を偲ぶ記念碑は 扇城々址聳えたる

3. 耶馬溪軽鉄の列車にて 汽笛一声勇ましく

沖代平野を右左 名僧雲華の古城駅

4. 郡中一の大貞の 宮居は高し杉の杜

鯉の鰭ふる薦池 映るや辺りの八つの景

5. 常盤の松に色そえて 春は桜に秋紅葉

美談を残す鶴市や 八面登山は上の原

6. 真坂は杉と兎とび 餅に名を得し野路の駅

宇佐に由縁の斧立社 過ぐれば変わる郷の態

7. 耶馬七景の清流を 一つに注ぐ鮎返り

山の姿や水の色 眺めおかしき仏坂

8. 樋田の民家を眺めつつ いつしか珀水湛える

樋田大堰の鉄橋を 渡る響きは雷か

9. 水に映らふ隧道は 昔時孤客の禅海が

三十余の辛酸に ほりしといへる洞門よ

10. 羅漢寺駅を下り立てば 法道仙人唐土より

来りて開きし羅漢寺へ 道程僅か十五町

11. 手の平返し針の耳 五百羅漢や宝物館

地獄極楽一めぐり 洞鳴の滝も遠からず

12. 駅のほとりの青の里 眺め尽きせず山陽が

一夜をあかせし絶景地 近くに流れの犬走り

13. 競秀峰をながめつつ スタンプ付の絵葉書や

耶馬溪焼の三猿を 記念の土産に買ふもよし

14. 千筋の滝の蕨野に 三日月神社の杜蔭や

賢女ヶ嶽の岸壁は 河の彼方に唯一目

15. 見よや此方の冠石 名にちなみたる冠石野の

駅を過ぐれば厳洞山 麓に刀自売の久福寺

16. 平田城址や西浄寺 彼方を眺めて立留り

城井の神社を伏し拝み 枝垂の松の鶴の坂

17. ゆかしき声の鶯は 彼方此方の山の峰

机は本線最長の 隧道刹那は暮れの闇

18. 酔仙厳や高城山 川を隔てて秀麗の

鳥帽子ヶ嶽に机渕 廻ればいつか津民駅

19. 幽遂閑雅の桧原山誦経の声を聞きながら

昔を偲ぶ正平寺 茲より僅か一里半

20. 奇岳の麓西東 翠巒 清水眺めては

瑞西の景もかくもこそ

ロッキー山狭かくもこそ

21. 柿坂駅の勝景は 文にも画尽されず

筆を擲ち山陽が称揚したる擲筆峰

22. 茲は耶鉄の終点地 寺宝に名ある袈裟掛の

名号を有する善正寺 詣でて旅労を忘るべし

23. 是より馬車や車にて 三里余りを辿りなば

山幽水伯秀麗の 深耶馬溪に至るべし

24. 芝石岩や鳶の岩 竜鼻岩にこじき岩

七福岩と鴨良滝 奇しき眺めは数多し

25. 英彦登山は本溪の 青葉若葉に花紅葉

四季の眺めに七里半 山溶水色限りなし

26. 途にて比目の花房や 毛谷村六助豊前坊

武術をきたひし岩見等の 史跡を探るも妙ならん

「鶴」・・・中津で言えば、人柱になり、堰を作った「鶴」と「市太郎」の親子の話。

後に「鶴市神社」に祀られています。

そして、昨年大河ドラマ「官兵衛」の中で登場した宇都宮鎮房の娘の「鶴姫」の話。

「鶴」という人物は、中津を語る時によく出てくる人物です。この橋は、そこに関わるのでしょうか。でもちょっと距離がありすぎる。

「鶴阪橋」にはまだ小学校に入学する前の頃の苦い思い出があります。今でもよく覚えています。親戚の人たちが集まりました。そして、おばさんたちと近所に散歩に出ました。

「鶴阪橋」にさしかかったときに、

「かったかちゃん、写真を撮るよ。欄干に上がりなさい。」

なぜ、欄干に。今でもそれが分かりません。とにかく泣いたのを覚えています。昨今絶対にありえないし、一歩間違えれば転落して死んでしまいます。今では罪になるでしょう。

恐怖の中、足を震わせながら、欄干で撮った写真です。律儀に気をつけまでしています。しかし、涙を流しています。

本を広げ「郷愁の耶馬溪線」を見ると、「耶馬溪鉄道唱歌」の16番に

「平田城址や西浄寺 彼方を眺めて立留り

城井の神社を伏し拝み 枝垂の松の鶴の坂」

が挿入されています。ここで、「枝垂の松の鶴の坂」と鶴阪の言葉が登場します。この「鶴阪橋」の近くに枝が垂れている松があったのでしょうか。

ちなみに、耶馬溪町史の806ページに、「猶歩を進めて鶴坂の垂る松を過ぐれば五竜の滝の絶勝あり」という記述があります。この場所に垂れた松の木があったのは間違いありません。

垂れ松で有名な隠れ観光スポットだったのでしょう。

インターネットを見ると、その昔、鶴坂の松は、絵はがきにもなっています。

おっ、これはなんだ、なんだ。橋のところにこんな垂れた松があったのか。独断と偏見で「鶴阪」とよばれる由縁の説を唱えます。

ひょっとして、これ、松の枝に鶴が留まっている形をしていませんか。かったか説その①。

「垂れた松が鶴に似ているし、近くには、坂があるので、「鶴阪」になった。」どうでしょう。

現在は、このような景色です。今日の早朝の朝陽を浴びた鶴阪橋付近です。今は、雑木で覆われていますが、当時は、松が下に伸びていたのでしょう。

そう考えると、ロマンがあります。

次の説です。かったか説その②。この橋から川を眺めると、「さんじゅうさんぴろ」には、いろんな岩が水面から浮かんでいます。

昔は、よく「亀の岩」などと言われる岩もありました。

つまり、この岩のどれかを「鶴」ととらえたとも考えられます。

川の水で岩が削られ、いろんな形を作っています。

そして、かったか説その③。中津城で父宇都宮鎮房が殺害をされたときに、「鶴姫」が逃げてきた。その由来から。

とっぴな話でもないかもしれません。これもまったくないわけではないかもしれない理由です。ちょうど、対岸には、その仕えた女性たちが追っ手に殺された場所があります。その場所を「姫塚」と言います。

戦国時代での何らかの関わりがあったのかも知れません。

いろいろ考えると、昔の人々の暮らしに思いを馳せます。地名ではない「姫」や「阪」が使われているのは、どうしてでしょう。謎はありますが、かったか説を唱えました。

知っている方がおられたら教えて下さい。

ちなみに、「耶馬溪鉄道唱歌」は次のような歌です。「鉄道唱歌」のメロディで歌ってみて下さい。いろんな地名が出てきます。

耶馬溪鉄道唱歌 作詞 鴛海 国陽

1.頼山陽の筆により 天下に名高き耶馬溪の

奇景勝景探らんと 今ぞ降り立つ中津駅

2. 独立自尊と訓へたる 福翁出所の中津町

昔を偲ぶ記念碑は 扇城々址聳えたる

3. 耶馬溪軽鉄の列車にて 汽笛一声勇ましく

沖代平野を右左 名僧雲華の古城駅

4. 郡中一の大貞の 宮居は高し杉の杜

鯉の鰭ふる薦池 映るや辺りの八つの景

5. 常盤の松に色そえて 春は桜に秋紅葉

美談を残す鶴市や 八面登山は上の原

6. 真坂は杉と兎とび 餅に名を得し野路の駅

宇佐に由縁の斧立社 過ぐれば変わる郷の態

7. 耶馬七景の清流を 一つに注ぐ鮎返り

山の姿や水の色 眺めおかしき仏坂

8. 樋田の民家を眺めつつ いつしか珀水湛える

樋田大堰の鉄橋を 渡る響きは雷か

9. 水に映らふ隧道は 昔時孤客の禅海が

三十余の辛酸に ほりしといへる洞門よ

10. 羅漢寺駅を下り立てば 法道仙人唐土より

来りて開きし羅漢寺へ 道程僅か十五町

11. 手の平返し針の耳 五百羅漢や宝物館

地獄極楽一めぐり 洞鳴の滝も遠からず

12. 駅のほとりの青の里 眺め尽きせず山陽が

一夜をあかせし絶景地 近くに流れの犬走り

13. 競秀峰をながめつつ スタンプ付の絵葉書や

耶馬溪焼の三猿を 記念の土産に買ふもよし

14. 千筋の滝の蕨野に 三日月神社の杜蔭や

賢女ヶ嶽の岸壁は 河の彼方に唯一目

15. 見よや此方の冠石 名にちなみたる冠石野の

駅を過ぐれば厳洞山 麓に刀自売の久福寺

16. 平田城址や西浄寺 彼方を眺めて立留り

城井の神社を伏し拝み 枝垂の松の鶴の坂

17. ゆかしき声の鶯は 彼方此方の山の峰

机は本線最長の 隧道刹那は暮れの闇

18. 酔仙厳や高城山 川を隔てて秀麗の

鳥帽子ヶ嶽に机渕 廻ればいつか津民駅

19. 幽遂閑雅の桧原山誦経の声を聞きながら

昔を偲ぶ正平寺 茲より僅か一里半

20. 奇岳の麓西東 翠巒 清水眺めては

瑞西の景もかくもこそ

ロッキー山狭かくもこそ

21. 柿坂駅の勝景は 文にも画尽されず

筆を擲ち山陽が称揚したる擲筆峰

22. 茲は耶鉄の終点地 寺宝に名ある袈裟掛の

名号を有する善正寺 詣でて旅労を忘るべし

23. 是より馬車や車にて 三里余りを辿りなば

山幽水伯秀麗の 深耶馬溪に至るべし

24. 芝石岩や鳶の岩 竜鼻岩にこじき岩

七福岩と鴨良滝 奇しき眺めは数多し

25. 英彦登山は本溪の 青葉若葉に花紅葉

四季の眺めに七里半 山溶水色限りなし

26. 途にて比目の花房や 毛谷村六助豊前坊

武術をきたひし岩見等の 史跡を探るも妙ならん