オリンピックの卓球女子団体戦。

決勝進出をかけての一戦がありました。ゲームカウント2‐2。惜しくも福原愛選手が敗れて、3位決定戦に回りましたが、感動の試合でした。

次の試合は、銅メダルをかけて熱戦を展開して欲しいと期待しています。

今日は、勤務日でしたが、さすがにお盆とあって、子どもたちが部活や学習などもなく、まったく姿を見ることがありませんでした。

週休日でも部活などで学校も賑わいますが、今日は、しーんとした静かな学校でした。

やっぱり学校は、子どもたちの声や姿が似合います。

子どもたちが主人公の学舎です。]

来客もほとんどありませんでしたが、就職もして、社会で活躍している美術部の卒業生が、学校に残してある自分の作品を取りに来ました。

かつての部員たちの作品が少し残っています。知り合いなどを通じて、取りに来るように頼んでいました。

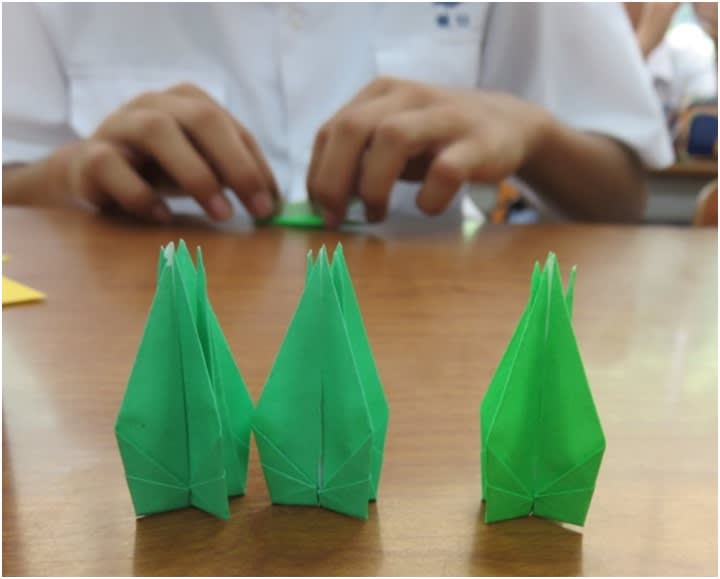

今年度で、美術部がなくなります。これまで先輩たちそして、今の部員たちが美術の素晴らしさを学びながら、地域などにもその魅力や活動を伝えていきました。

先日も最後の作品展を耶馬溪の公民館で開催しました。

「これ、わたしのだ。」

など、倉庫に眠る作品を過去の活動を懐かしむように、探していました。

「これは、○○ちゃんのだ。」「これは・・・。」

さすが、友とともに描いた作品。時間が経過していますが、自分以外の作品でもだれの作品かすぐに分かります。思いのこもった作品だけに、嬉しそうに持って帰っていました。

眠っていた作品が、再び日の目を見ます。

そんな一日が過ぎていきました。

決勝進出をかけての一戦がありました。ゲームカウント2‐2。惜しくも福原愛選手が敗れて、3位決定戦に回りましたが、感動の試合でした。

次の試合は、銅メダルをかけて熱戦を展開して欲しいと期待しています。

今日は、勤務日でしたが、さすがにお盆とあって、子どもたちが部活や学習などもなく、まったく姿を見ることがありませんでした。

週休日でも部活などで学校も賑わいますが、今日は、しーんとした静かな学校でした。

やっぱり学校は、子どもたちの声や姿が似合います。

子どもたちが主人公の学舎です。]

来客もほとんどありませんでしたが、就職もして、社会で活躍している美術部の卒業生が、学校に残してある自分の作品を取りに来ました。

かつての部員たちの作品が少し残っています。知り合いなどを通じて、取りに来るように頼んでいました。

今年度で、美術部がなくなります。これまで先輩たちそして、今の部員たちが美術の素晴らしさを学びながら、地域などにもその魅力や活動を伝えていきました。

先日も最後の作品展を耶馬溪の公民館で開催しました。

「これ、わたしのだ。」

など、倉庫に眠る作品を過去の活動を懐かしむように、探していました。

「これは、○○ちゃんのだ。」「これは・・・。」

さすが、友とともに描いた作品。時間が経過していますが、自分以外の作品でもだれの作品かすぐに分かります。思いのこもった作品だけに、嬉しそうに持って帰っていました。

眠っていた作品が、再び日の目を見ます。

そんな一日が過ぎていきました。