ここ毎月は関西でも歌舞伎公演がある。

楽しみにしていた松竹座の立春歌舞伎特別公演。

まずは夜の部である。

この日は先日買ったお雛祭りカラーの黄色の紬で。

帯は桜の花びらの濃い茶の帯。

こんな真ん中の前の方のお席。ど真ん中。幕間で私の前を通る人もいないし、誰かの前を通ることもなかった。

事前にロッカーに荷物を預けて、お弁当と貴重品だけ持って座席へ。

私は直前にトイレに行っておくと寒くない限り大丈夫なのだ。

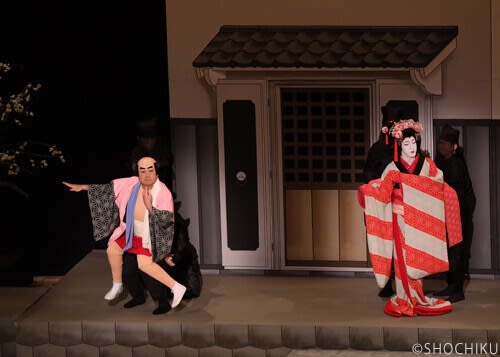

一幕目

新版色讀販(しんぱんうきなのよみうり) ちょいのせ

壱太郎の久松に右近のお染、鴈次郎の善六、中村亀鶴の源右衛門、愛之助の清兵衛である。

この芝居は一度は観た記憶がある。調べてみると44年振りだそうだ。データベースによると1979年歌舞伎座4月夜の部で上演されている。自分の観劇ノートを繰るとまさに観ている。この時は沢村藤十郎丈の付き人さんと知り合いになり、楽屋までお邪魔した日だった。その楽屋に当時の片岡孝夫丈がトランプ遊びに来たのだ。そのため、観劇ノートには肝心のちょいのせの記録はない。ドキドキして芝居どころではなかったのだ。

この時は先代扇雀のお染、片岡秀太郎の久松だった。

片岡愛之助丈、最近少し体重が落ちがみたいで頬が削げて、陰影ができて、いい感じの松島屋の立役になってきたと思う。ちょっとした角度で仁左衛門にも似ている。紀香夫人の健康管理がいいからかな。

私にはお染久松というと新版歌祭文「野崎村」が印象に残っている。よく中座で沢村藤十郎さんのお光で観たものだ。

玉三郎丈の「お染の七役」み観たなー。

江戸時代初期大阪の油問屋で丁稚と主家の娘が心中した事件をもとに色々な戯曲になった。新版歌祭文の方が先にできてかなり後にこの新版色讀販の方が上演されたようだ。この芝居も善六のしどころの多い芝居である。善六を鴈次郎が初役で勤める。

壱太郎と右近が反対でも良かったかなとも思う。

二場の蔵の場面で人形振りで演じるが、こんな演出も面白なと思った。歌舞伎の底力だ。義太夫がいい。

舞台写真は全てWebよりお借りしました。

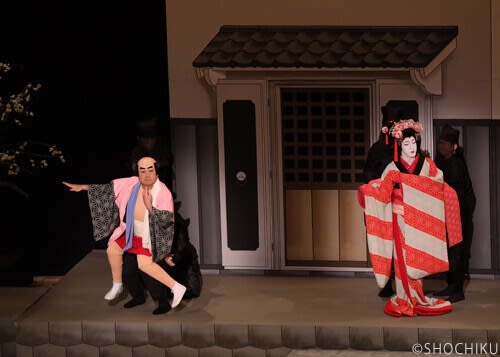

第二幕「連獅子」

中村扇雀と虎之助親子。きびきびした切れ味のいい虎之助の踊りに目を見張る。日本舞踊というのは体幹がしっかりしていないと大変だと実感した。扇雀丈も勇壮な余裕の舞だった。いい物観た。

この舞踊は明治初演である。江戸のしっぽみたいな明治5年という年に初演されている。松羽目物の背景、素晴らしい長唄。

完成された舞台だと改めて思った。合間の三味線の演奏に拍手が起こってほっとした。澄んだ鼓の音も心地いい。

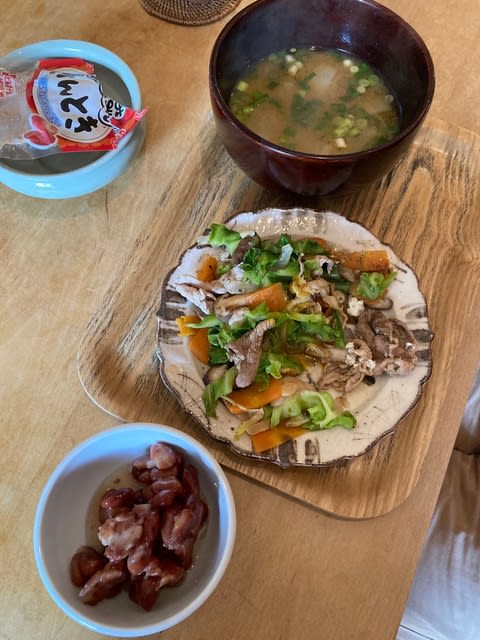

二幕が終わり、晩御飯にする。

今回はお菓子が入っていた籠をずっと取っていたので大きさ違いで入れ物と蓋で使い、中はラップで。

時間がなかったので中身は全くいつものお弁当。ご飯をおにぎりにしただけ。中身は梅干し。

友達がくれたミニペットボトルに日本酒を五勺だけ入れて、十分だった。

第三幕

「曽根崎心中」

壱太郎のお初、右近の徳兵衛である。

壱太郎の顏が疲れているように見えるが今回の役は夜の部二役とも憂いのある役なのでそうなのだろうが。

1月は歌舞伎座で娘道成寺を演じているし、これから出ずっぱり。お疲れでないように祈る。

壱太郎のお初は上方の女らしく情深く演じている。現代に通じる上方の芝居だなと思わせる。心情が観ている者の胸に迫る。

何故、二人が死ななければならなかったのか「生きてても同じ」というお初のセリフに全てが込められている。

鴈治郎の平野屋久右衛門も初役だそうだ。こういうキャラは鴈治郎が演じると厚みが出ていいと思った。

右近の徳兵衛は大阪丁稚上がりの商人というよりは江戸っ子のボンボンに見えてしまう。でも、すごく容姿がよくすっきりしているので壱太郎のお初との背格好も釣り合って床下で覚悟を決めて喉元にお初の足首を当てる場面も決まる。心中場面では充分な悲哀を感じさせる好演だった。久しぶりにがっつり歌舞伎芝居を観た感じがした。

堪能した夜だった。

この公演は大阪国際文化芸術プロジェクトなので15日間と短いが狂言内容が素晴らしくいいい企画だと思った。

観て絶対損はない。昼の部も楽しみ。

お風呂に入る前に体重を計ったら、お酒の量も減ったので1㎏痩せていた。ラッキー。