1985年素浪人のかたちんばは、生きる行く末に迷いながら、どんどんとひどいノイローゼ状態に入っていった。

どうしていいかもわからぬまま、そして、一応、駿台予備校に入っていながらも、次第に通える状態でなくなり、一日の行動が夏に向かって狂っていった。

起きれば既に午後であり、起きてもひどい抑鬱感に包まれ、外で食事に行けば人前では手が震える始末で、行動が始まるのが夕方からで、それが自分を余計に駄目に感じさせて・・・という悪循環に入っていった。

午後、御茶ノ水には一応行き、そこから歩いて、水道橋を通過し、春日通りを上り、当時の後楽園球場の向かいにあった地下の喫茶店「ラルゴ」で17:00からコーヒーを飲みながら「夕やけニャンニャン」を見て、その後、夕景の日を浴びながら、また春日通りを歩き、途中で折れ、夕日を背にして、坂道を上り「真砂図書館」へと向かった。

***

「夕やけニャンニャン」は、日々一般人の女子高生の中から、会員を増やしながら、7月5日に初めてのシングル「セーラー服を脱がさないで」を発売して、日本に「おニャン子クラブ」のブームを作っていく。

「お前は、勉強もしないで、そんなくだらない番組見て、何やってんだ!」という親の声・世間の声は耳に幻聴として聴こえながらも、自分の中では、大事な日々の楽しみだったのだ。

思えば、今のニートや引きこもりの人々と同じような心境であって、それはわかってもがいてみても前に進めない・結果が生み出せないという悪循環の中だった。

仕事が出来ない=お金が稼げない、そして、肩書きが無いという意味では、本当に当時の自分は、自分を位置づけ・証明してくれる「証明書」の無い状態の、無駄なニンゲンに思えた。

その何も出来ない分、歩くこと・図書館でもいいから1日数時間学ぶこと、それだけを自分の日課=仕事をしているかのような設定を、自分に課していた。

***

番組「夕やけニャンニャン」の中に入り込み、その騒ぎを楽しみ、可愛い女の子たちを見ることはとても楽しかったが、そのさわやかさと自分の悲惨な状態の比較がとても、その笑顔との距離を遠く感じさせた。

両方とも、現実であるというのに・・・。

「夕やけニャンニャン」に、元一風堂の土屋昌巳さんが出始めたのは、何月のことだったろうか?

コーナーを作ってもらっていたりしたが、とんねるずに、その土屋昌巳という存在の不気味さをえらくひどく扱われながら、番組の中で、浮いた存在として、エイリアンのオーラを出していた。

***

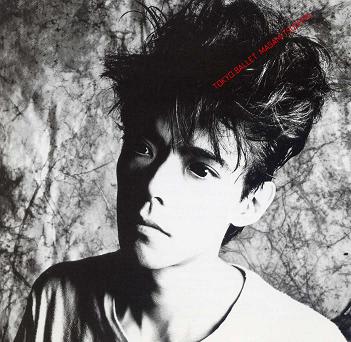

そんな折、1985年8月に、2枚目のソロ・アルバム「TOKYO BALLET/トウキョウ・バレエ」が発売された。

作詞を全て竜真知子に任せて、土屋は作曲の方に専念していた。

セルフ・プロデュースでありながら、デジタルマシンの部分で井上鑑が協力をしている。

ぱっと聴くと、すごく「売れ線」(今では死語か・・)を意識した作りになっていて、かなりヒットさせるあからさまな野望を感じさせた。

このアルバム全体の音は、バシバシのデジタルマシンの応酬で満ちていて、フェアイライトやイミュレーターなどのサンプリングマシンを使ったサウンド、シンセの音の洪水のようなアルバムとなっている。

坂本龍一やJAPANのメンバーの協力を得て作られた、マニアックなファースト・アルバム「ライス・ミュージック」とは、隔世の感があり、全く位置づけの違うアルバムである。

***

そして、その中からの、ファースト・カット。シングルが、タイトル曲の「トウキョウ・バレエ」で、この曲のプロモーション・ヴィデオは「夕やけニャンニャン」の中でもかけられた。

土屋昌巳のヴォーカルが、サウンドに負けて、高音部などがかなり歌うのにキツイ感じとなっている。

それは、アルバムの別の曲でも感じられるが、サウンドとヴォーカルとの関係が非常に不安定な(というか元々土屋昌巳のヴォーカルが不安定なのだが)部分が多くあるが、それでも、そういうきらびやかなアルバムを創りたいという「意志」が、土屋昌巳にあったのだということを、逆に感じさせる。

***

迷走をし続ける「東京」の中で、生活していかなければいけない中。

稀有な都市、「東京」の狂気とすれすれの世界の中。

感覚の鋭いアーチストは、その時代を反映していた。

僕は、坂本龍一が1983年から1984年という<当時の時間・時代速度から言えば>非常に長いタームを悩み続けながら、何とかやっと「音楽図鑑」としてアルバムとして創り終えた作業が、すごく「東京」での時代の反映を感じさせた。

非常に高速で移り変わる世界、日々、新しいモノによって、古いモノが塗り替えられていく「東京」。

あらゆる方向に向かって、増殖し続け、枝葉を伸ばしていく情報化世界の速度。

逆に言えば「どこに向かって、どうやって生きていけばいいのかわからない」状態の1980年代中盤の「東京」。

坂本龍一は、「音楽図鑑」を創るにあたって、30数曲の曲を作りながらも、それをフィットする1枚のアルバムに仕立てることが出来ずに、制作途中、アルバムに仕上げることの困難さに、作業を一度、中断している。

そして、最後は、かなり「エイヤッ」でまとめ上げたのだろうが、今振り返れば、この「音楽図鑑」は、その1980代中盤の、まさに狂気はらんだジャングルのように枝葉を伸ばして全体像が見えない「東京」自身の反映そのもので、多種多様な曲が1枚のアルバムの中に納まっている。

当時の「東京」でなければ出来なかった1枚であり、当時、カメラでシャッターを切って映り出した映像そのもののようだ。

***

土屋昌巳のシングル「トウキョウ・バレエ」は、その時代の「東京」の様を別の形で表現したものと勝手に思っている。

1980年代中盤の狂ったように走り続ける都市「東京」というカオスの中で、バレエを踊る様は、まさに精神障害者が踊る舞踏病の如く、切ない。

これもまた、時代を切り取った名曲だと思う。