春が近付いたせいだろう。

多少、家に戻ってからカラダを動かせる。ヘルニアの痛みは小康を保っている。ヒーターは付けているけど。

ふだん、外では歩きまくるけれど、室内ではネコのようにじっと丸くなって座している。

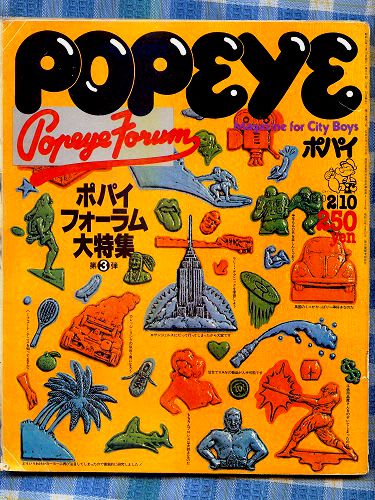

ゴミ屋敷の雑誌類をひっくり返すと「ポパイ」1980年2月10日号が出てきた。

思い出すのは、この雑誌に載った当時大学生だったお兄さんやお姉さんが自由を謳歌する姿へのあこがれ。それは、後にひねてしまった気持ちなど全く無くて、ひたすらのあこがれ。

そこにアメリカやニューヨークへのあこがれが重なっていたのは否定しようもない事実。

アメリカという国家の闇など知りもせず。

だいたいがSONYの画期的ウォークマンですら、絵ずらが浮かぶのは、Tシャツ&ショートパンツにローラースケート姿の金髪の女性が、ヘッドフォンで音楽を聴きながらウィークエンドを楽しむ姿。

そんな方向へのあこがれが、かつての日本にあったのは確かなことである。

こんな翌年にじぶんが、まさか暗く深いヨーロッパの魅力に引きずり込まれるなんか想像だにしていない。

当時は、夜な夜な小学生から続いた深夜ラジオ、そこにやっと手に入れたラジカセでカセット録音。

「夜はともだち」に「スネークマンショー」に、あるいはビルボードのチャートを追っては、毎週ノートにベスト・テンをペンで書く。

思えばYMOですら、まだアメリカを向いていたんだから。。。翌年3月に反逆的作品「BGM」に至る道をこの時点では当人たちもじぶんも分からない。

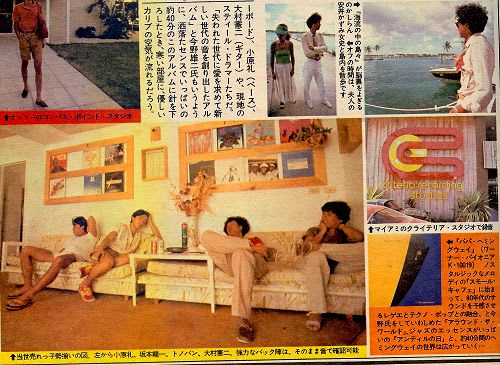

【これは加藤和彦さんの「パパ・ヘミングウェイ」録音風景の記事。バハマはナッソー、コンパスポイントスタジオ。

左から2番目・教授が短パン姿でくつろいでいる。この後ワールドツアー~BGMという生命の危機を誰もが感じないゆるさ。】

【同時期、ナッソーのコンパスポイントスタジオで録音されたロバート・パーマーの「シークレッツ」。

この南洋のアイランドレーベルが、アート・オブ・ノイズに繋がるとも思っていない。】

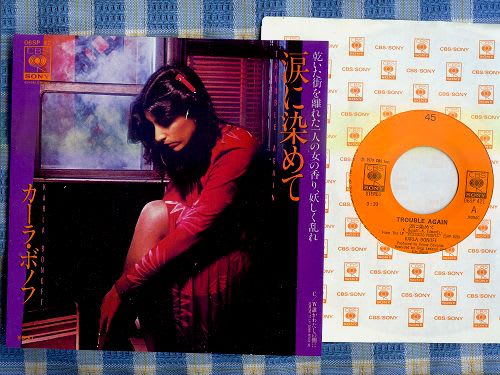

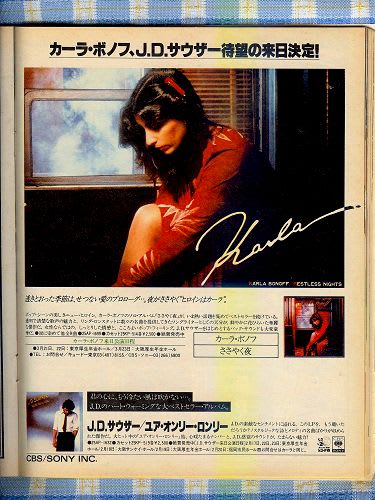

お兄さんやお姉さんのバイブル「ポパイ」のページをめくるたびに、そこに夢の世界があったことを、今夜ページをめくりながら思った。その雑誌のページに載ったカーラ・ボノフの広告をしげしげと見てしまい、シングル盤かたまりをがさごそと漁る。

好きだったシングル「涙に染めて」。

当時、終わろうとしていたイーグルス、コマーシャルで知ったJ.D.サウザー、リンダ・ロンシュタット、そんな一派の音楽の一つにカーラ・ボノフが居た。(一方では、ボズ・スキャッグス[&TOTO]といった『シティ・ポップス』。)

どれも毎週のベスト・テンで知った音楽。テクノとウエストコーストが共存する世界。

(思えば、ジョン・レノンの「ダブル・ファンタジー」を知ったのも「ポパイ」だったような、それを増幅させたのは、当時好きだった桑田さんのラジオだったような気がする。)

■Karla Bonoff 「Trouble Again」1979■

カーラ・ボノフの横顔とスカートから少し覗かせた脚。

きれいなお姉さんの写真と歌に酔い、ドキドキしていた。なんとウブな童貞だったことか。

今日は今日で、日中あくせくとまったく別の世界に身をさらしていたのに、夜に一冊の雑誌との再会で気分は良い意味で変わってしまった。あこがれや恋ごころは、極めて単純で、心を開かせ素直な気持ちに繋がっていく。

「涙に染めて」が入ったLP「ささやく夜」はおおらかな曲そろい。

そんな中には、有名な曲「The Water Is Wide」のカバーが入っていたりする。

アメリカの多くの女性ヴォーカリストの作品には、カントリーとくくるには失礼な(ある意味)洗練され切れない”いなか娘”っぽい影が見え隠れして、そこが好きだったりする。

子供の頃、土曜日の夕方NHKテレビでやっていた『大草原の小さな家』を想い出して切なくなる。

話し出すとキリがないので、今夜はこのへんで。。。