今日で、ミック・カーンが亡くなって丸2年が経った。今一度、稀有なるエイリアンの魂に合掌する。

彼の音楽から、今朝はデヴィッド・シルヴィアンとの共作「When Love Walks In」を聴く。

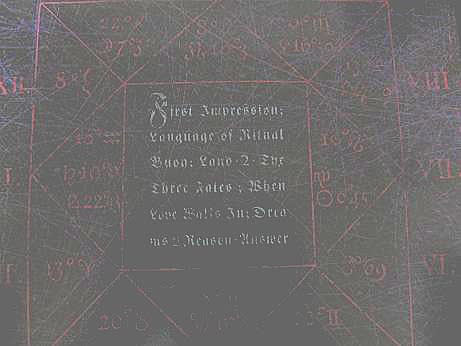

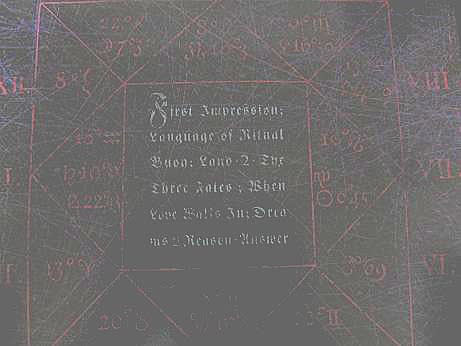

■Mick Karn & David Sylvian 「When Love Walks In」1987■

これまた1987年の作品で、リアルタイムでは聴けなかったセカンドアルバム「Dreams of Reason Produce Monsters」の1曲。

じぶんが、このアルバムをゲットしたのは、1991年4月からの大阪生活にて。

1991~1993年の間のいつか。毎週末になると自転車で通っていた、古びた梅田駅地下街にあった中古レコード屋さん。

店の正面に立つと、まるで力士のような風体でヒゲを蓄えたふとっちょさんが2人、こちらをムスーッとした半開きの目で睨んでいる。(今だから言えるのは「パパイヤ鈴木」そっくりだった。)

そんな中、よくエサ箱を漁りながら、めっけもんが無い日は、立ち去る際の気まずさがあったものだった。毎週通う中で、ミック・カーンの横顔がジャケットの輸入盤LPレコードを発見した。

1987年とあるが、このようなアルバムが存在したことすら知らなかった。

ジャケットに漂う「予感」めいた暗さ、それはジャパンの4枚目「孤独な影」という最高傑作を思わせる空気。

「モンスター」という言葉が、アルバムタイトルの一部になっているのも後押しして購入した。

2人の力士は、いざ買うときになるといきなり笑顔とオカマとも錯覚する優しい対応になる。この変化を当時ひそかに楽しんでいた。今の自分だったら記念写真を一緒に撮ったであろう。

アルバム全体は、期待通りの暗さに始まり名盤の予感。A面1曲目「ファースト・インプレッション」はギラついた漆黒の闇の中から、ゆるやかにミック・カーンのフレットレスベースが化け物のように立ち現れる。

1枚目の「こころのスケッチ」にはポップさがあったが、この2枚目はもっともっと期待していたミック・カーンのエイリアンばりの異世界に没入。

中近東や無国籍の匂いが強い名曲ぞろい。その中でアクセントとなっているのが、デヴィッド・シルヴィアンとの共演の2曲「Buoy」「When Love Walks In」。

ジャパンは、この世で一番美しい男=デヴィッド・シルヴィアンが中核であったが、主張力強い不安定感あるフレットレスベースを弾くミック・カーンの存在を無視する訳には行かなかった。

「孤独の影」では、もはやジャパン=デヴィッド・シルヴィアンのバンドでは無かった。

4人(+このアルバムを最後に脱退したギタリスト、ロブ・ディーン)がそれぞれのパーツにおいて最高の演奏をしながら、有機的に結びついた頂点とも言える作品。

実力を蓄えた4人の最後となるのが予見されたラストアルバム「錻力の太鼓」。

裏ジャケットで4人は対等に横並びで、椅子に座っているモノクロームのショット。

それぞれの夢や道が開かれたのを明示するこの写真を契機に、ジャパンは1982年解散する。

デヴィッド・シルヴィアンとミック・カーンが対立する構図の中で、1987年のミックのアルバムにシルヴィアンが参加していたのを、実に意外な事とじぶんは感じていた。

思えば、お互い共に、その才能を認め合っているからこそ対立していたのだが。

90年代に「実質6枚目のジャパンのオリジナルアルバム」と言われた、藤原新也の写真がジャケットの「レイン・トゥリー・クロー」もとても素晴らしかったが、じぶんの中でこれはジャパンでは無く・やはり別の有機体だった。

一過性に終わったレイン・トゥリー・クローの面々は、それぞれの持ち場に戻るが、ミック・カーンは、スティーヴ・ジャンスン、リチャード・バルビエリと3人でよくセッションを続けていた。

2年前のミック・カーンの死は、正月早々に驚かされた。

その際にもウィキペディアを見て微笑んだのが、このくだりだった。

「猫好きで、嫌いだと思う猫にはいまだかつて会ったことがないという。以前Kashmirという名のメス猫を飼っていた。」

彼の音楽から、今朝はデヴィッド・シルヴィアンとの共作「When Love Walks In」を聴く。

■Mick Karn & David Sylvian 「When Love Walks In」1987■

これまた1987年の作品で、リアルタイムでは聴けなかったセカンドアルバム「Dreams of Reason Produce Monsters」の1曲。

じぶんが、このアルバムをゲットしたのは、1991年4月からの大阪生活にて。

1991~1993年の間のいつか。毎週末になると自転車で通っていた、古びた梅田駅地下街にあった中古レコード屋さん。

店の正面に立つと、まるで力士のような風体でヒゲを蓄えたふとっちょさんが2人、こちらをムスーッとした半開きの目で睨んでいる。(今だから言えるのは「パパイヤ鈴木」そっくりだった。)

そんな中、よくエサ箱を漁りながら、めっけもんが無い日は、立ち去る際の気まずさがあったものだった。毎週通う中で、ミック・カーンの横顔がジャケットの輸入盤LPレコードを発見した。

1987年とあるが、このようなアルバムが存在したことすら知らなかった。

ジャケットに漂う「予感」めいた暗さ、それはジャパンの4枚目「孤独な影」という最高傑作を思わせる空気。

「モンスター」という言葉が、アルバムタイトルの一部になっているのも後押しして購入した。

2人の力士は、いざ買うときになるといきなり笑顔とオカマとも錯覚する優しい対応になる。この変化を当時ひそかに楽しんでいた。今の自分だったら記念写真を一緒に撮ったであろう。

アルバム全体は、期待通りの暗さに始まり名盤の予感。A面1曲目「ファースト・インプレッション」はギラついた漆黒の闇の中から、ゆるやかにミック・カーンのフレットレスベースが化け物のように立ち現れる。

1枚目の「こころのスケッチ」にはポップさがあったが、この2枚目はもっともっと期待していたミック・カーンのエイリアンばりの異世界に没入。

中近東や無国籍の匂いが強い名曲ぞろい。その中でアクセントとなっているのが、デヴィッド・シルヴィアンとの共演の2曲「Buoy」「When Love Walks In」。

ジャパンは、この世で一番美しい男=デヴィッド・シルヴィアンが中核であったが、主張力強い不安定感あるフレットレスベースを弾くミック・カーンの存在を無視する訳には行かなかった。

「孤独の影」では、もはやジャパン=デヴィッド・シルヴィアンのバンドでは無かった。

4人(+このアルバムを最後に脱退したギタリスト、ロブ・ディーン)がそれぞれのパーツにおいて最高の演奏をしながら、有機的に結びついた頂点とも言える作品。

実力を蓄えた4人の最後となるのが予見されたラストアルバム「錻力の太鼓」。

裏ジャケットで4人は対等に横並びで、椅子に座っているモノクロームのショット。

それぞれの夢や道が開かれたのを明示するこの写真を契機に、ジャパンは1982年解散する。

デヴィッド・シルヴィアンとミック・カーンが対立する構図の中で、1987年のミックのアルバムにシルヴィアンが参加していたのを、実に意外な事とじぶんは感じていた。

思えば、お互い共に、その才能を認め合っているからこそ対立していたのだが。

90年代に「実質6枚目のジャパンのオリジナルアルバム」と言われた、藤原新也の写真がジャケットの「レイン・トゥリー・クロー」もとても素晴らしかったが、じぶんの中でこれはジャパンでは無く・やはり別の有機体だった。

一過性に終わったレイン・トゥリー・クローの面々は、それぞれの持ち場に戻るが、ミック・カーンは、スティーヴ・ジャンスン、リチャード・バルビエリと3人でよくセッションを続けていた。

2年前のミック・カーンの死は、正月早々に驚かされた。

その際にもウィキペディアを見て微笑んだのが、このくだりだった。

「猫好きで、嫌いだと思う猫にはいまだかつて会ったことがないという。以前Kashmirという名のメス猫を飼っていた。」