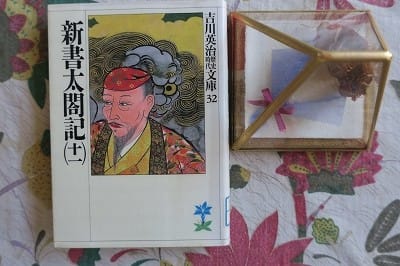

◇ 『新書太閤記(十一)』

著者:吉川 英治 1990.8 講談社 刊 (吉川英治歴史時代文庫)

吉川英治『新書太閤記』の最終巻である。

黒石・白石、戦算、大蟹・小蟹、老いらくの将、女弟子、内と外、姉の子、

矢田川原、熱鉄を吞む、表裏の北陸、迷霧、奥村夫妻、つなぎ烽火、雪の迷路、

北風南波、鳴門陣、雑魚大魚、笑い候え、君と一夕の会、関白、忍の人、若き

日の幸村、冬の風、二つの世間、強引・強拒、禁園の賊とその項26に及ぶ。

話は秀吉だけではなく、生涯の好敵手家康との駆け引き、家康に一矢を報い

た真田幸村のこと、佐々成政の利家への無謀な挑戦と秀吉の鉄槌、秀吉上杉景

勝との会盟、石川伯耆守数正の離反、関白という官職を得ていよいよ徳川攻略

を虎視眈々と狙う秀吉の深謀遠慮を描く。

北畠信雄は秀吉の巧みな口舌に乗せられ、共に戦った家康に何の相談もなく、

うかうかと和睦してしまった。秀吉の実効支配を黙認する形である。信雄の性

格を熟知している家康は苦々しく思いながらも和睦条件を認めるしかなかった。

一旦大阪に落ち着いた秀吉は、 懸案であった四国制覇は秀次、秀長という身

内を正面に立て長曾我部の所領安堵という形で成し遂げた。いつの間にか伊勢

全土は秀吉の手に移り、また伊賀、甲賀など紀州を席捲し根来衆、熊野衆をも

下した。

信長の成し遂げ得なかった天下布武を受け継いで半ば達した状態の秀吉は名

誉の肩書が欲しくなった。

征夷代将軍は源平いずれかの系統が必要のため、今は毛利の庇護を受けてい

る足利義昭の養子になることを図ったが義昭に断られた。そこで朝廷中に顔が

効く右大臣菊亭晴季を頼り関白の地位を得ることに成功した。そしてさらに豊

臣の姓を称することを許されたのである。

秀吉は大軍をもって何かにつけ秀吉に盾ついていた佐々成政を成敗する。盟友

前田利家を訪ね、次いで上杉景勝を滞在中の糸魚川の城に訪ねた。北方の梟雄で

ある。景勝は賢明にも慇懃なる礼をもって秀吉を迎え、互いに害意のないことを

確認し合った。また秀吉に従った石田三成は景勝の重臣直江大和守兼続と知遇を

得ることとなった。

天正13年正月、大阪城に派反秀吉の諸将も含め、多くの人が年賀に集まった。

しかし東方の雄家康は上洛しない。力や威力をもって懐柔はできない相手である。

秀吉は家臣の織田長益、滝川雄利を遣わし上洛を促したが、頑として聞かず仲介

役の北畠信雄の勧めも聞かない。

作者は秀吉の人間性を愛し、高く評価しこの新書太閤記を編んだ。随所にそう

した心情が顔を出す。彼は言う。家康は感情を表に出す性質ではない。常に孤独

であり、一人苦しみに耐え、一人痛心し、一人楽しむ質である。秀吉は真反対で、

大いに驚き、大いに喜び、大いに悲しみ、大いに怒る。そして周囲を同調させる。

家康は信じられぬものは人間なりとし、秀吉は正反対で人間を信じ人間に溺れた。

後に秀吉は死ぬ間際には、この家康に後事を頼んで死んだのである。

(以上この項終わり)