1 有機農業の推進について

(1)気候変動の影響と対応について

【中川】ここ数年有機農業に対する関心が高まってきているのは、種子法が廃止されたことから遺伝子組換えの農産物が食卓に知らないうちに乗ってくるのではないかといった心配や、発がん性が認められている除草剤が店頭で売られていることへの心配、さらにネオニコチノイド系農薬の残留基準が他の国より高く設定しなおされたことなどの影響も考えられます。

種子法が廃止された後、県内各地で勉強会を開催しました。飯田では600人、松代で300人、松本で200人、茅野、伊那、松川村などなど、大勢の方が食と農について学びました。その流れの中で、廃止された種子法に代わる県条例を制定してほしいという声が大きくなり、2019年6月定例県議会で「長野県主要農作物及び伝統野菜等の種子に関する条例」がつくられました。子どもたちに、より安心安全な物を食べさせたいという思いは、その後も様々な学習会や要請行動に現在までつながっています。

そこで、今回は、気候変動や消費者の側面から有機農業推進について質問します。

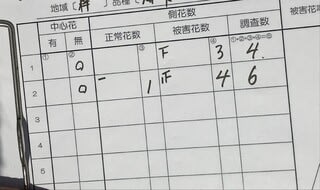

環境省では気候変動適応法に基づく初めての報告書として、昨年12月17日に「気候変動影響評価報告書」を公表しています。その中で、農業分野においては、気温が高い年ほどコメや、ミカン、リンゴなどの品質低下が生じること、家畜は夏季の高温による突然死や乳用牛の乳量の低下などの影響が報告されています。イネ等の害虫は、気温上昇により分布が拡大し、発生量が増加しているとのことです。

こうしたことから、農林水産省としても気候変動対策に乗り出し、今年の5月「みどりの食料システム戦略」を発表し、この中で現在2%の有機農業の耕地面積を2050年までに25%に引き上げる目標や、化学農薬の50%低減、化学肥料の30%低減を目指すとしています。

そこで、県農政部として、農業分野における気候変動への影響をどう認識されているのか、また「みどりの食料システム戦略」が国で公表されましたが、どのように対応しているのかお聞きします。

【農政部長】気候変動により、本県においても、りんごの着色不良やレタスの結球不良などの影響が出ており、その対応は喫緊の課題と認識しております。

このため、県では2014年度から温暖化による農作物への影響評価と 適応技術の試験を開始しており、高温でも色づきの良いりんご「シナノリップ」の品種育成など成果が出ているところです。さらに、農業生産活動に由来する温室効果ガスを削減するため、本年度より、牛の「げっぷ」からのメタンガスを削減する技術開発などに着手したところです。

こうした取組は、先般、国が公表した「みどりの食料システム戦略」と方向を同じくするものであり、今後も2050年ゼロカーボンの実現に 向け、革新的な技術の開発などで国との連携を強化し、有機農業をはじめ、環境にやさしい農業のさらなる拡大を推進してまいります。

(2)有機農業推進の取り組みの成果と課題について

【中川】農林水産省は、気候変動対策以前から、環境保全に配慮した取り組みを進めてきました。土づくりと化学肥料の使用を低減する農業生産を導入する計画のある農家に対して都道府県知事が認定する認定農業者(エコファーマー)への支援や、有機農業と地域振興を考える自治体ネットワークの構築などに取り組んでいます。

また、有機農業は普通に行われる農業より労働力もコストもかかることから、化学肥料を減らした場合、堆肥を撒くなど他の方法を用いて生産する際の掛かり増し経費についても支援してきています。

こうした取組を通して化学肥料の使用は減り、1990年時と比較すると、2016年時では、窒素約4割減、リン酸、加里では約6割減というデータが出ています。

長野県農政部としても、有機農業推進に向け、この間「有機農業推進プラットフォーム」を開設し勉強会を開催してきました。私も何度か出席させていただきましたが、直近では5月28日に新型コロナ対策としてONLINEで夜7時から9時半まで開催され当初190人から申し込みがあり、当日は最大160人が視聴したということで、有機農業への関心の高さが伺えます。さらに昨年からは「先進活動支援金」制度もできました。同じく8月には、県内各地で食と農の問題に取り組んでいる団体の皆さんと農政部との意見交換会も行われ、その中で県としての有機農業推進の取り組み方針などが説明され、農政部長も「何よりも有機農業の担い手をつくることが大切であり、補助金が無くても食べていくことのできる有機農業にしていくことが重要」と述べられていました。

そこでお聞きします。これまでの県農政部としての有機農業推進に向けた取組の成果と課題についてどのように考えておられるのでしょうか。新規就農者は有機農業を目指す方も比較的多くいるとお聞きしますが、県内の有機農業を目指す新規就農者の現状はどのような状況でしょうか。有機農業を推進していくためには、技術的な指導をはじめ支援が必要です。県農政部として自治体などへの有機農業における技術支援はどのように行われているのかお伺いします。

【農政部長】県では、技術習得のためのオーガニック・アカデミーの開催や有機農業推進プラットフォームの立ち上げなどの取組を行い、県内の有機農業の面積は、令和元年度末現在で418haと5年前から103ha増加し、有機JAS認証の取得件数は77件で全国8位となっております。

課題としましては、安定生産のための技術支援や、実需者とのマッチング機会の増加等による販路の確保、購入につながる消費者への理解の醸成などが必要と認識しております。

有機農業をめざす新規就農者は、数は少ないものの、県の里親研修制度などを活用して研修を積み、独立後は県内の有機農業者で構成される研究会のリーダーとして活動をけん引したり、地元の食や農に関する住民活動の中心となるなど、活躍されています。

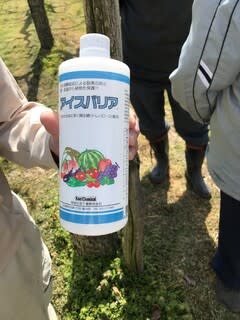

さらに、市町村と連携して有機農業を推進するため、県内各地の熟練有機農業者をアドバイザーとして派遣し、普及指導員とともに技術支援を行っております。

(3)学校給食における有機農産物の使用の現状

【中川】つぎに、有機農業を推進するためには生産者側の課題と共に、消費者側の課題もあります。生産者が草取りなど多くの労力をかけても、それに相当する収入がなければ続けることはできません。全国的には学校給食に有機農産物を使用することで生産者を支援し、安定した生産を持続する取組が行われているところがあります。昨年2月のオーガニック議員連盟の発足総会で、30年前から食と農のまちづくり条例をつくり有機農業を推進してきた愛媛県今治市の取り組みについては、以前にもご紹介をいたしましたが、ポイントだけあらためてご紹介をいたします。今治市では、学校給食に地元の低農薬・有機の農産物を使用することで有機農業の拡大や、食育の取り組みにつなげてきています。それまではアメリカ産を使ってたパンの原料の小麦も、地元でつくってもらうことで当然にも地域経済への貢献にもなります。地産地消によって、生産者の顔がみえる関係にあることは食育を進めるうえで大事なことだと思いますし、また気候変動対策からも長距離輸送をできるだけしないという意味もあり、学校給食に地元の農産物を積極的に使用してもらい、そのなかで有機農産物を少しずつ拡大していくことを目指すことが必要と思います。

塩尻市の学校給食は、自校給食であるため地産地消率が50%から60%であると聞いていますが、松本市では大規模学校給食センターであるため地産地消率は10%くらいではないかと聞いています。県内学校給食における地産地消の現状はどのようになっていますか。

昨年、池田町松川村の給食センターでは新たに年6回ですが有機のお米を提供することになったそうです。学校給食での有機農産物利用の状況はいかがですか。また、安曇野市においても自然栽培のお米1トンを提供することになりましたが、通常1キロ250円くらいですが、有機米や自然栽培米だと1キロ700円以上になるため、市民の皆さんにカンパを呼びかけ差額を農家に補填をしました。市町村が有機農業を進めるきっかけになる学校給食への有機農産物の導入を県として積極的に行ってほしいと思いますが、県の支援のあり方について伺います。

【農政部長】令和元年度の県による調査では、県内の学校給食で使用された県産食材の利用割合は46%となっております。

このうち、有機農産物の利用は、安曇野市や松川町、辰野町など、において取り組まれており、米やじゃがいも、にんじん等の品目が提供されております。

県の支援のあり方としましては、有機農業推進プラットフォームの 勉強会において、引き続き、県内外の先進的な事例の紹介による理解の 促進や、プラットフォームの会員が地元給食へ有機農産物を提供する仕組みづくりを支援し、取組の拡大を図ってまいります。

(4)エシカル消費の観点から有機農産物の消費拡大について

【中川】長野県のホームページに「長野県版エシカル消費」のコーナーがあります。そこに「エシカル消費は、人や社会、環境に配慮したものやサービスを選んで消費することです」と書かれていて、「信州の環境に優しい農産物認証制度」や「有機JAS」「エコファーマー」などが紹介されています。

そこで、エシカル消費の観点から、有機農産物の消費拡大について県民文化部長に見解を伺います。

【県民文化部長】私にはエシカル消費の観点からみた有機農産物の消費拡大についてのお尋ねでございます。

有機農産物は、農薬や化学肥料に頼らず、環境に配慮して生産された農産物でありまして、その消費拡大を図ることは、長野県版エシカル消費の推進につながるものと考えております。

昨年度から、スーパーマーケットの店頭で「有機JASマーク」をはじめ、エシカル消費につながる商品を分かりやすく紹介する掲示を行っているところでございます。

引き続き、掲示に協力いただける店舗の拡大を図りながら、有機農産物の消費拡大を含めた長野県版エシカル消費の推進に取り組んでまいります。

(5)外国人の有機農産物への消費志向について

【中川】欧米では、有機農産物の需要が近年非常に大きくなっているようです。流通関連のホームページをのぞくと、スーパーに遺伝子組み換えではないNONGMのコーナーがあるだけではなく、オーガニック食品の売場が大きく拡大しています。日本国内でも注目されているコストコをはじめ、ウォルマートやアルディでも青果売場にオーガニックコーナーが設けられています。

先ほど紹介した県農政部の有機農業推進プラットフォームの勉強会では、フランスの有機給食を進めている調理人や管理栄養士のグループの取り組みが紹介されました。フランスでは法律により、プラスティックの廃止とともに「食材の50%を良質な、持続可能なものにし、うち20%をオーガニック認証のついた食材にする」ことを目指しています。

このような海外の事情から、外国人旅行客はオーガニックへの消費志向が高いと思われますが、営業局としての認識と施策展開について営業局長に伺います。

【営業局長】オーガニック食品の世界の市場規模は、農林水産省の調べによると 2008年から2018年の10年間で約500億ドルから1,000億ドルと倍増している。

特に欧米では、オーガニック食品の年間消費量も多く、また、SDGsを背景に、食材への関心も高まっていることから、欧米の外国人旅行者を中心に、オーガニックへの志向は今後ますます強まるものと考えている。

このため、オーガニック食品の利用拡大は、ホテルやレストラン等飲食店にとりまして、集客を図る上で、強みの一つになるものと考えている。

営業局では、産地を巡りながら、県産食材の利用促進を図るツアーを行い、県内外の一流シェフやメディアの皆様に対し、オーガニック食品の提案もこれまで行ってきた。

また、昨年から県産品の販売促進のために開設しましたマッチングサイト、「しあわせ商談サイトNAGANO」におきましても、オーガニック食品を生産する事業者の皆様の登録を進めているところ。

今後も、安定的に生産されるオーガニック食品につきましては、Webサイトによる情報発信や商談会への出展も更に進めながら、農政部をはじめ関係部局と一緒になって、利用拡大に向け取り組んでまいる。

(6)有機農業による地域づくりの推進について

【中川】下伊那郡松川町では、定年帰農者や学校保護者などが、遊休農地を利用して有機農業に取り組み、行政が定期的に技術指導を受けられるよう支援し、できた有機農産物を学校給食に提供してています。

有機農業を通じ、子どもや大人が自然や農業に接し、作物を育み、食を通じて命を考え、人と自然のつながりを考える取組や、有機農業を目指す新規農業者を受け入れて地域として支援するなど、県として有機農業を地域づくりの手法の一つとして推進してはいかがかと考えますが、知事のご所見をお伺いします。

【知事】県では、有機農業は持続可能な社会を作っていく上で重要な役割を果たすものと考えており、有機農業推進専任担当の配置、有機農業推進プラットフォームの開設、有機農業指導職員の養成、先進活動支援金等の取り組みを進めてきているところです。

私も有機農業の生産農園の現場に直接訪問し、有機農業に関する活動で環境大臣賞を受賞された「農の寺子屋」の皆様と意見交換を実施。人が生きる根幹としての「食」を通じた生産者と消費者のつながりなど、実践的なお話をいただき、大変勉強になりました。

学校給食については、有機農業を広げて、理解を深める効果的な手段であるので、もっと推進できないかというご意見をいただいたので、教育委員会とも一緒に、どうすれば進められるかを考えてまいります。

有機農業は、持続可能な社会をどう構築するかにも相通ずる取り組み。SDGsを推進する我が県として、脱炭素社会の構築、エシカル消費の推進、食育等、様々な政策分野とも関連することを常に意識し、施策を進めてまいります。

【中川】有機農家への支援情報も県として発信できたらいいのではないでしょうか。また、学校給食への有機農産物買い入れの際の差額を補填する制度を検討し、市町村の取り組みを後押ししていただくことを重ねて要請いたします。また、今年8月に全国有機農業研究者会議が飯田市で開催されるとお聞きしています。長野県としても積極的に関わっていただきますよう合わせて要請いたします。