下伊那郡喬木村公民館主催の平和学習会で、飯田市出身で現在沖縄国際大学で非常勤講師をしている吉川由紀さんのお話があると聞き出かけてきました。

以前、信濃毎日新聞で記事になっていて、一度お話を聞いてみたいと思っていました。郷里に帰省しているタイミングでないとなかなか聞くことができません。

今回の表題は「沖縄戦と私ーなぜ、何を伝えるかー」でした。

吉川さんと沖縄との出会いは、「沖縄戦を考える」という本と出会い、「とにかく沖縄に行ってみよう」と思い、21年が過ぎたそうです。現在は弁護士事務所の仕事をしながら、沖縄国際大学の「平和と文化」の講座を受け持っています。市町村の地域史では沖縄戦は一つのテーマとなり、これまでにいくつか執筆に関わってきています。つまり、いまなお沖縄戦の研究が続いているということです。

吉川さんは「日本の近現代史を戦争の連続性として捉える」必要があると話します。自分が生きてきた満蒙開拓など飯田の歴史とも結びつけて考えてきたそうです。

沖縄戦の記述は、最初は軍関係の資料が出されたことが始まりです。その後「ひめゆりの塔」が映画化され、沖縄戦が美化されることに違和感を感じた人たちが、住民の記録を起こし始めました。しかし「インクより先に涙が出てしまう」という言葉に表されているように、聞き取りが始まりました。その中には日本兵による残虐行為の記録もあります。

朝鮮出身の兵士の壕に書き残された名前、日本軍がいるように見せかけたがゆえに攻撃の的となってしまった粟国村、偽装砲台をつくれと指示した先生は戦後、焼畑で火が身に移って焼け死んだ。村の人は「助けを呼びたくても呼べなかった」という証言。

ハンセン病患者の沖縄戦被害。

従軍慰安婦と占領下に置ける米軍による性暴力の記録。「軍隊は女性を守らない」という本が出版されたのは2012年です。

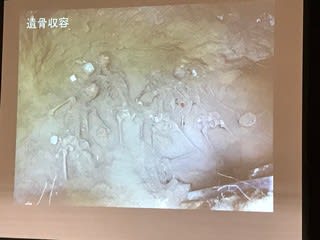

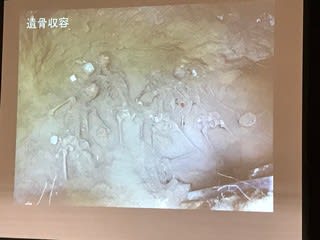

そして遺骨の収集です。国の収集は、バックホウで土をさらいベルトコンベアーで骨を選別するというやり方です。これでは沖縄戦で亡くなった人の姿は分かりません。飢えの写真にあるようにコップで水をあげようとしているまま亡くなっている姿にその人の歴史が刻まれています。

沖縄戦は決して過去のことではなく、今を生きる人々の営みによって、戦争が現在に続いていることを立証しています。

吉川さんは、辺野古への基地建設は、「せめて新しい基地をつくらないでほしい。二度と沖縄戦を繰りかえさないために」という悲痛な叫びなのです、とお話を結ばれました。

2019年8月29日信濃毎日新聞