11月20,21日に、いわき市で交流したお母さんたちの取り組みをご了解をいただいてご紹介をします。

(動画はこちら)

♬つながるためのコミュニティづくり♬

~ママcaféかもみーる

&小さなお茶会~

原発事故から5年目を迎え、「もう大丈夫」という声が大きくなっている中で、暮らしや子育てについて、「みんなはどうしているの?」「どんなことに気を付けているの?」という言葉を口にすることは、とても難しくなっています。子どもを案ずる思いは「気にしすぎ」「神経質」と、周りから否定され、孤独に陥っている母親は、実は少なくありません。複雑な問題や大人の事情は抜きにして、原発事故という未曽有の大事態が起こったという現実の中、「子どもたちをどうやって守っていったらいいか」というシンプルな目線で、私たちは、つながるためのコミュニティづくりをしています。「ここでなら、自分の本当の気持ちを話すことができる」と、口コミで母親の輪が広がっています。

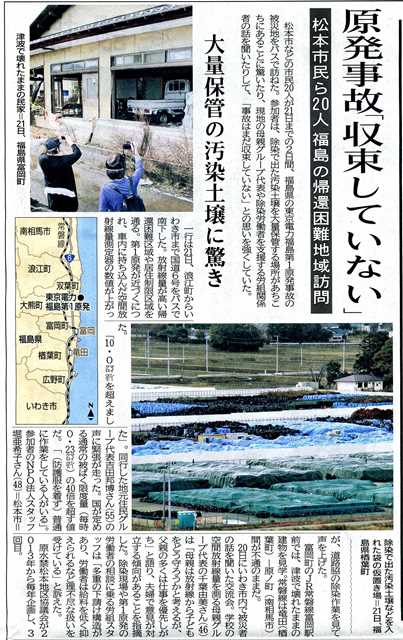

カフェでは、母親の放射能測定チーム「TEAM ママベク 子どもの環境守り隊」による測定報告も行っていますが、その報告からは、教育の現場や公園など、広い敷地に1台設置されているモニタリングポストの数値だけでは、汚染の実態は把握ができないということが分かります。まだまだホットスポットは存在していることや、汚染は移動していること、土壌汚染の値を見れば、被害を受けていない地域の子どもに比べて、ここに暮らす子どもたちが、どれぐらいのリスクを背負いながら過ごしているのかが分かります。

「心配はない」「影響はない」という、安心を促す情報は溢れていても、将来への影響を考えて、予防原則に立って防護を呼びかけるような情報はほとんどないため、子育てや仕事と、暮らしで精一杯の母親たちが、最善を尽くして子どもを守るということが、とても難しいという現実があります。復興に向けた取り組みの他に、子どもを追加被曝から守るための暮らし方を伝えるということは、未来を守るためにとても重要なことだと私たちは思っています。チェルノブイリでの例は、私たちに教訓を与えるものであり、なかなか目にする機会がない被曝の影響を示すデータなども用いながら、知識の共有も大切にしています。また、ママベクの測定結果をもとに継続して行っている行政との協議は、具体的な対策を結果として表すために、とても有効な場となっています。環境省のガイドラインが障害となり、必要な対策を求める声はなかなか認めてはもらえないのですが、自治体として、その必要性を訴えながら、モニタリングや除染を継続させるいわき市の姿勢は、子どもたちにとって誇れるものであると思います。担当者を招き、その詳細を伝えてもらう場面も設けていますが、子育て中の母親の声に応えながら、やさしい未来をつくるという、本来のあり方を問うためにも、このようなことはとても大切だと思っています。このカフェに参加して、初めて深刻な事態を意識するというケースもありますが、「現実を知ることで、改めて防護の継続の必要性を感じた」という感想が多く、情報のあり方についても、見直すことが必要なのではないかと感じます。このカフェを支えたいと、全国からは様々なものが届けられ、お茶を飲み、ランチを食べながら、参加した母親たちは、前向きに暮らす知識とつながりを得ることができます。

また、大きなカフェではフォローしきれない、具体的な母親の悩みに耳を傾け、信頼関係を築きながらサポートしていくためにと、「小さなお茶会」を毎月行っています。「もっと話がしたい」「知らないことを聞いてみたい」と、ここでは特に赤ちゃんを抱えた若い母親たちの参加が増えています。核家族が多い現代社会において、子育ては孤立した状況にあり、それを支えるコミュニティはとても希薄です。また、放射能の捉え方について、家族と意見が合わずに深刻な状況になっていることも少なくありません。向き合い続けることが困難で、疲労感により防護を諦めてしまった母親も、身近に多く存在しています。ここではアロマやハーブなどの、日常から離れて心を癒すための講座も行っており、参加を望む声は高まっています。

測定活動を行い、カフェを運営するのは、わずかな人数のメンバーたちであり、それぞれもカフェの参加者と同じひとりの母親です。同じ思いを経験しているからこそ、不安や孤独に寄り添い、乗り越えるための強さをひとりひとりが手にすること、その思いをつなげていくことを望んでいます。先の見えない問題ですが、日々更新されていく現実の中で、今なにが必要なのかということを、私たちは、常に考えています。

原発事故から5年目を迎えた今、被災地と呼ばれるここですら、この深刻な事態への関心は薄れ、ますますの風化が進んでいます。今すぐにでも具体的な動きをしなければ、間に合わないような危機迫る事態となっているということを認識して、多くの市民が改善のための具体的な動きに加わり、この社会を変えていくためには、どうしたらいいのかと真剣に思います。密につながり、事態を分かりやすく伝えて共有することで、いつかは自分にもできることをと、行動を起こす市民が増えることを、心から願いながらコミュニティの拡大を目指しています。

また、連帯した動きへとつなげていくための伝え方、広め方についての方法論についても、見直しが必要だと感じています。この大事態に反応して行動を起こすことは当たり前のことであったとしても、厳しい現実に直面しているがゆえ、目を反らして考えないようにしてしまえというような思いも存在し、事故の責任が宙に浮いてしまっている以上、なにをやっても無駄だという自暴自棄な雰囲気が、この地を覆い尽くしているようにも感じます。事態の改善のためにと、大切なことを市民に訴えても、特別な人が集まって、特別なことを話しているというようなハードルの高さを取り除くことは難しく、正論を振りかざしても、人々はますます遠ざかり、聞く耳を持ってもらうことはできません。まずはつながるためのきっかけをつくり、信頼関係を深めながら、徐々に大切な話を、分かりやすく伝えていくという方法はもどかしいかもしれませんが、長期的な問題だからこそ、根気強い草の根の動きが必要であると痛感しています。

原発事故は今も継続中であり、汚染がどんどん拡大している状況の中、狭い日本のどこに住んでいたとしても、全ての市民が被害者となってしまったことを意識するのは難しく、被害を福島県に限定して、問題を小さく閉じ込めることで、原発事故は遠い所で起こっているという印象付けは、見事に成功しているようにも感じます。ひとりひとりが当事者となり、権利を訴えていくために、ここで起こっている問題を広く伝えることもまた、私たちの役目であり、ここでの暮らし方や向き合い方を伝えながら、今後もできることを続けていこうと思います。

ママcaféかもみーる

http://ameblo.jp/chamomile311/