本日自宅用のSCS-Xが出来上がりましたので早速鳴らし込みを始めています。

本日自宅用のSCS-Xが出来上がりましたので早速鳴らし込みを始めています。

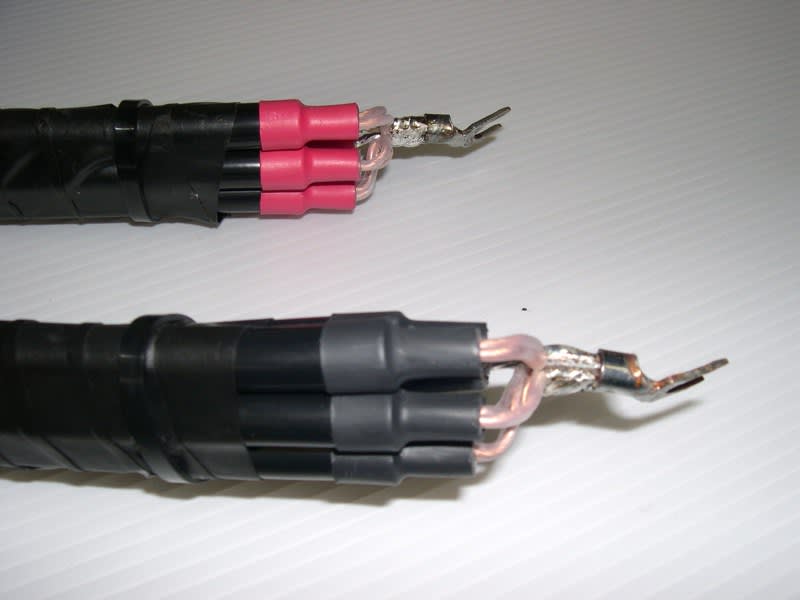

Lch:2.5m、Rch:4mと長さが随分と違いますが、ヒアリングでその差は感じません。重量が合計で20Kgを越えるのではないか?と思うくらい重いです。LRchで長さを変える理由は単純に収納性の面だけです。リビングですので余ったケーブルは見苦しいです。音質にはこれくらいの長さでは聴き取れません。

取り付けも大変です。自重と太さが有りますので端末部以外は緩やかにしか曲がりません。端末部もなんとかSP端子の向きに合わせるのがやっとの事でした。

10時半くらいから鳴らし始めていますがまだ馴染みが足りないようで高域が強く感じます。徐々に低音も増え始めています。

ベースに使ったSCS-34(ルシファー)がまだ重ね合わせる余裕を持ったケーブルですので2倍に出来ますが、1種類のケーブルでこの太さへは出来ません。ケーブルもアンプのBTLと同じで単純なダブル化やトリプル化では特定の帯域が強調され、パワーは有るけど低域と中域・高域のバランスを壊します。

いつものテストCD:JET STREAM⑩を流し始めました。

SCS-Xにして感じるのは「実在感」と「余裕」ですね。音数とパワーが両立していると思います。SP間の中の音数が増えているのと同時に「実在感」が増しています。ナレーションの声も太くリアルです。いつものボリュームでは音の大きさが上がっています。音圧が上がっているようです。

弦楽器では弓が動いているのが判るようです。ギターの爪弾きもリアルです。ビブラフォンの漂う様な音の出方も素敵です。まだまだ良くなっていっていますね。

しばらくはこのまま鳴らし続けて「馴染み」が完了するのを待ってからコメントした方が良さそうです。音質の面で悪い所はなさそうです。