日々のパソコン案内板

【Excel関数】 No.1(A~I) No.2(J~S) No.3(T~Y)

【Excelの小技】 【HTMLタグ&小技】

【PDFの簡単セキュリティ】

【複数フォルダーを一括作成するんならExcelが超便利だよ!!】

【アップデートが終わらない!? Windowsの修復ツールを使ってみる方法】

【削除してしまったファイルやデータを復元する方法ー其の一(以前のバージョン)】

【削除ファイルやデータを復元する方法ー其の二(ファイル履歴)】

【Excel振替伝票の借方に入力したら貸方に対比する科目を自動記入】

【手書きで書くように分数表記する方法】

【Web上のリンクさせてある文字列を選択する方法】

【Excel2010以降は条件付き書式設定での文字色にも対応!】

【Windows10のWindows PowerShellでシステムスキャンの手順】

今日から3月・・・

一段と春の息吹を感じるようになりました。

と同時に、3月11日で東日本大震災から丸3年・・・

今、防潮堤の高さをめぐる自治体と住民の話し合いが続けられているといいます。

初めは自治体の決めた高さを容認する人たちが多かったようですが、

日を追うごとに、高すぎる防潮堤に海の異変に気付けなかったりする方が逃げ遅れる可能性がある・・・などと

私には、どの案が正解なのか解りません・・・

近い将来、間違いなく起こるとされる東南海地震に対しても必要となる防潮堤。

海国日本としては、東日本大震災で得た経験を持って、十二分に論議を尽くし、

且つ迅速に工事をやり遂げて頂きたいと願うのみです。

今朝は、岩手・宮城・福島の今を紹介してみようと思います。

~以下、3月1日読売新聞朝刊より抜粋~

当初は、「高い防潮堤の方が安全」と県の案を支持する住民が多数を占めた。だが、話し合いを重ねる中、住民は、防潮堤に視界を遮られて海の異変に気付けなかったり、海の様子を見に行って巻き込まれたりした人が少なからずいたことを知る。「防潮堤が高すぎると海の変化がわからず、かえって逃げ遅れる」。住民はそう考えるようになった。

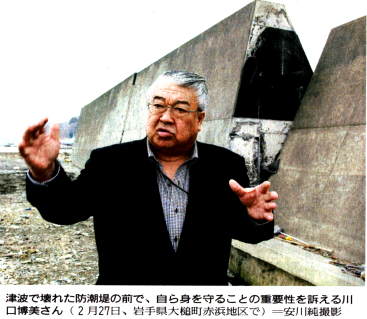

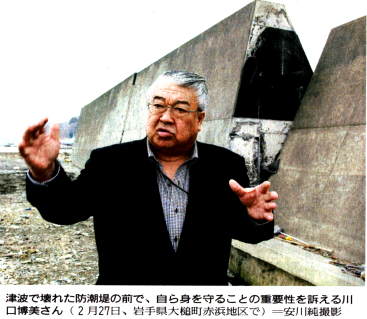

高台移転と引き換えに、防潮堤を低くすることで住民の意見をまとめた元町職員の川口博美さん(65)は「防潮堤が高ければ、時間がたつうちにきっと逃げなくなる。すぐ逃げる気持ちを持ち続けるには、防潮堤が高すぎてはだめ」と話す。津波で妻と母、孫の3人を亡くしたが、防潮堤への過度の依存を戒め、自ら身を守る重要性を訴える。

行政主導で進む防潮堤の整備計画に、住民が「待った」をかける事例が目立つ。

高さは過去の津波や高潮などを参考に各県独自に算定。岩手県が平均約12.1メートル、宮城県は平均約7.5メートル で、いずれも震災前にあったものより3メートルほど高くなる。福島県は平均約7.5メートルで、やはり震災前より約1.3メートル高くなる。

で、いずれも震災前にあったものより3メートルほど高くなる。福島県は平均約7.5メートルで、やはり震災前より約1.3メートル高くなる。

これに対し、「高すぎる」との声が各地で上がる。

宮城県は、計画がある403か所のうち7か所で住民側の要求に応じ、防潮堤の高さを下げたが、住民との協議が続くところも2割ほどある。一方、福島県では全71か所で合意。岩手県では全135か所で合意したと公表しているが、うち20か所は住民側の要望で高さを計画より低くした。沿岸部の住民の移転など他の自衛策をとることが条件だ。

住民の反対に加え、自治体の街づくり計画の遅れもあり、3県平均の着工率はまだ約4割。今年度中に8割との目標には及ばない。鮪立 地区でも今、県の計画に反対の声が上がる。湾を囲むすり鉢状の傾斜地に120戸ほどが立つ地区は最大12メートルの津波に襲われ、16人が亡くなった。12年7月以降、県が示した計画では、震災前は1.2メートルだった高さを9.9メートルまで引き上げる。底部の最大幅は60メートル。堤上には片側1車線の道路を通す。

13年2月に住民組織「まちづくり委員会」が行った全戸アンケートでは、県の9.9メートル案を住民の35%が支持し、高さを5メートルとする委員会案への賛成約20%を大きく上回った。それが同12月の再調査で5メートル案への賛成が80%へと急増した。「津波への恐怖心から高い防潮堤を望んだが、実際にできたのを想像したら、地区が成り立たなくなると思った」と県の案への反対に転じた男性(81)は言う。

数少ない平地が防潮堤の用地に充てられると水揚げ後の作業場も確保できず、漁業従事者もいなくなり、地区が衰退する。海が見えなければカキやワカメの養殖棚が見えず、何より津波が来てもわからない――。

海と生きてきた地区だからこその悲鳴。「命を守るために必要な高さ」を巡り、県と住民の模索が続く。

一段と春の息吹を感じるようになりました。

と同時に、3月11日で東日本大震災から丸3年・・・

今、防潮堤の高さをめぐる自治体と住民の話し合いが続けられているといいます。

初めは自治体の決めた高さを容認する人たちが多かったようですが、

日を追うごとに、高すぎる防潮堤に海の異変に気付けなかったりする方が逃げ遅れる可能性がある・・・などと

私には、どの案が正解なのか解りません・・・

近い将来、間違いなく起こるとされる東南海地震に対しても必要となる防潮堤。

海国日本としては、東日本大震災で得た経験を持って、十二分に論議を尽くし、

且つ迅速に工事をやり遂げて頂きたいと願うのみです。

今朝は、岩手・宮城・福島の今を紹介してみようと思います。

~以下、3月1日読売新聞朝刊より抜粋~

巨大防潮堤「待った」

住民不安゛海見えない”

激しい揺れに、津波に、そして見えない放射線におののいた東日本大震災から11日で3年。あの日以来、誰もが願ってやまない復興だが、その姿は歳月とともに変化し、新たな課題を次々に突きつける。三度巡り来る「3・11」を前に、転機を迎えている復興の現場を見つめ、今後の道筋を探る。

当初案は14.5メートル

津波で住民の約1割に当たる93人の死者・行方不明者が出た岩手県大槌町南部の赤浜地区。県がここに建設を計画する防潮堤は震災前と同じ高さ6.4メートルだが、2011年10月の最初の案では2倍以上の14.5メートルだった。当初は、「高い防潮堤の方が安全」と県の案を支持する住民が多数を占めた。だが、話し合いを重ねる中、住民は、防潮堤に視界を遮られて海の異変に気付けなかったり、海の様子を見に行って巻き込まれたりした人が少なからずいたことを知る。「防潮堤が高すぎると海の変化がわからず、かえって逃げ遅れる」。住民はそう考えるようになった。

高台移転と引き換えに、防潮堤を低くすることで住民の意見をまとめた元町職員の川口博美さん(65)は「防潮堤が高ければ、時間がたつうちにきっと逃げなくなる。すぐ逃げる気持ちを持ち続けるには、防潮堤が高すぎてはだめ」と話す。津波で妻と母、孫の3人を亡くしたが、防潮堤への過度の依存を戒め、自ら身を守る重要性を訴える。

行政主導で進む防潮堤の整備計画に、住民が「待った」をかける事例が目立つ。

行政主導の計画

震災前、岩手、宮城、福島3件に総延長で約300キロあった防潮堤は、揺れや津波で約190キロが全半壊した。国と3件は沿岸の総延長約390キロでの防潮堤整備を新たに計画。全額国費で8000億円を投じ、国と県、市町村が管理する海岸などに造ることにした。高さは過去の津波や高潮などを参考に各県独自に算定。岩手県が平均約12.1メートル、宮城県は平均約7.5メートル

これに対し、「高すぎる」との声が各地で上がる。

宮城県は、計画がある403か所のうち7か所で住民側の要求に応じ、防潮堤の高さを下げたが、住民との協議が続くところも2割ほどある。一方、福島県では全71か所で合意。岩手県では全135か所で合意したと公表しているが、うち20か所は住民側の要望で高さを計画より低くした。沿岸部の住民の移転など他の自衛策をとることが条件だ。

住民の反対に加え、自治体の街づくり計画の遅れもあり、3県平均の着工率はまだ約4割。今年度中に8割との目標には及ばない。

変わる意識

宮城県気仙沼市の唐桑半島の漁港の町、13年2月に住民組織「まちづくり委員会」が行った全戸アンケートでは、県の9.9メートル案を住民の35%が支持し、高さを5メートルとする委員会案への賛成約20%を大きく上回った。それが同12月の再調査で5メートル案への賛成が80%へと急増した。「津波への恐怖心から高い防潮堤を望んだが、実際にできたのを想像したら、地区が成り立たなくなると思った」と県の案への反対に転じた男性(81)は言う。

数少ない平地が防潮堤の用地に充てられると水揚げ後の作業場も確保できず、漁業従事者もいなくなり、地区が衰退する。海が見えなければカキやワカメの養殖棚が見えず、何より津波が来てもわからない――。

海と生きてきた地区だからこその悲鳴。「命を守るために必要な高さ」を巡り、県と住民の模索が続く。