まだ,まったく読んでいないのにレビューする愚かな オズマである。

オズマである。

小説を読み切ったことが一度もない。縦書きの文章を読めない。いや,新書は何冊も読み切ったが,小説が苦手である。

小説の主人公に基本的に感情移入できない。この本のことでなく,小説全般に,だ。

逆にいうと「客観的に読む」のが得意である。専門書・解説書など,事実が書いてあるものを頭の中で整理していくことは好きだ。

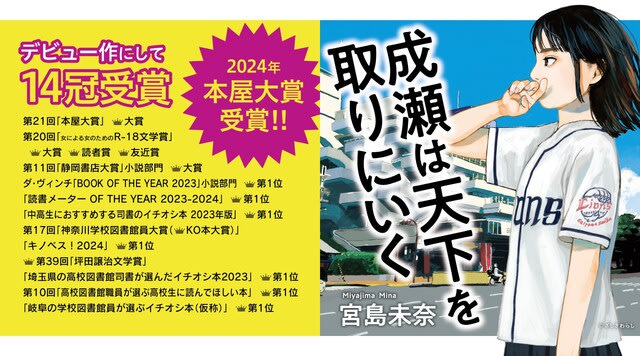

それでも,この本を書店で見かけたとき,「微妙な意外性」を直感した。

まずは題名。混迷の21世紀に必要な・求められる「主体性」が表現されている

主人公の住む場所が滋賀は大津,と来た 自分としてはなじみのある地域。滋賀県・秋田県・茨城県・千葉県には異様に詳しい自分にとって親近感があるし,大津は京都・大阪地域から通勤圏でもあろう。事実,琵琶湖のほとりは住宅街とお寺という「微妙な意外性」がある。

自分としてはなじみのある地域。滋賀県・秋田県・茨城県・千葉県には異様に詳しい自分にとって親近感があるし,大津は京都・大阪地域から通勤圏でもあろう。事実,琵琶湖のほとりは住宅街とお寺という「微妙な意外性」がある。

そしてカバーイラスト。もう,このイラストレーターは仕事でてんてこ舞いだろう。そう,どこかで見たことがあるようでない。その独自性。つまり「微妙に異なる意外性」だ。

こうして「同類項」を集めて因数分解する癖は僕のわるい癖 である。

である。

まず,一般女性から「また,因数分解とか ,数学病が

,数学病が 」と言われる。たぶん,小学生で釣りを始めたときに「釣れたときの同類項」を探し当てて,それを基に釣行計画を練っていたから,そういう性格なのだ。「発想を要求される」算数は苦手だったが「論理」が要求される数学の方が楽しいし。

」と言われる。たぶん,小学生で釣りを始めたときに「釣れたときの同類項」を探し当てて,それを基に釣行計画を練っていたから,そういう性格なのだ。「発想を要求される」算数は苦手だったが「論理」が要求される数学の方が楽しいし。

40歳の作家が受賞したという

。芥川賞・直木賞もロクに読んだことがない。映画になった『太陽の季節』でさえ,実はよくわからない

。芥川賞・直木賞もロクに読んだことがない。映画になった『太陽の季節』でさえ,実はよくわからない 。『青い山脈』の方がわかりやすいし,好きだ。

。『青い山脈』の方がわかりやすいし,好きだ。

この本,実写化向きだろう。当然ロケは滋賀で決まり 。

。

ああ,そうなると,膳所や瀬田やらに人が増えて,またホテル代が上がりそうだけど,なんとなく嬉しいのは,滋賀県が背景だからだろうか