鳥山明が亡くなったり,TARAKOが亡くなったりと,アニメ・漫画界では訃報が続いた。

そして繰り返されるのが「もう誰も続きをやれない」という,組織で動く会社ならあってはならぬ危機管理の露呈である。

古くは,『ルパン三世』でモノマネをしていた栗田貫一が,山田康雄なき後を継いだ。いま,違和感などまるでない。

だが,どういうわけかマンガ・アニメは「孤独」過ぎる業務のようである。

矢口高雄先生だってもちろんすべてを分業していたわけではない,と思う。

精緻な描写・心象風景・漢詩の多用など,矢口高雄先生ならではのものが非常に多い。反面,「釣り」のアイデアでは編集やプロダクションの若手から「よい刺激」を受けていたと想像に難くない。ゆえにネタ切れにならず,間違っても「転生モノ」(という禁断の夢オチ≠マンガ )にならなかった。

)にならなかった。

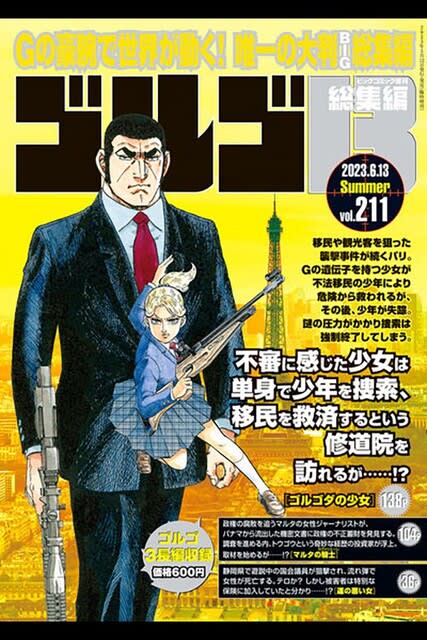

『こち亀』で有名な秋本治先生もプロダクション制を敷いていた(る)。ゆえに,残業なし・締め切り厳守・ネタ切れなしという偉業を達成し,一時は『ゴルゴ13』の単行本巻数をしのいでいた。

デュークトウゴウは孤独なスナイパーのようでいて,全世界にネットワークをもつ。そう,その姿こそさいとうたかをが夢見た世界=「本当のつながり」ではないだろうか

手塚治虫先生がストーリーマンガの始祖であることに疑いなく,手塚先生以降のストーリーマンガはその手法からしてすべて「パクリ」であり,それが「マンガの本質」である。しかし,手塚治虫先生も早逝してしまった。生きていれば95歳ぐらいである。けして不可能な年齢ではなかったろう。

「死んだら終わり」「生き残っていればなんとかなる」「生き残るための技」が『ゴルゴ13』にはあふれている。それは歴史解説であったり,地政学だったり,人種差別など,およそ「ふつうの日本」で生活していると想像し得ない世界を描いてくれているのだ。

そんなわけで,マンガを整理したはずなのに,今度は『ゴルゴ13』というおそろしい沼 にはまりそうだ。古い旅館の本棚に残っている『ゴルゴ13』を読むと得をした気分になる。あれは「知らない世界を知る」面白さなのだろう。まさに「バイアス・ブレイク」だ

にはまりそうだ。古い旅館の本棚に残っている『ゴルゴ13』を読むと得をした気分になる。あれは「知らない世界を知る」面白さなのだろう。まさに「バイアス・ブレイク」だ