■ 台風で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます ■

関東に上陸した台風としては近年では最大級とも言える台風19号。

多くの河川で越水や堤防の決壊が発生し、洪水の被害が大きい台風でしたが、被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。

千曲川の堤防決壊現場の近くはゴールデンウィークの「東京ー直江津ワンデイライド」の時に通ったので、記憶に残っている風景なだけに、胸が痛みます。

今回の被害地域はちょっと遠いので、「災害救援のふるさと納税」か「特産品をお取り余せして応援」を考えています。

■ 「近年の巨大台風は地球温暖化が原因」という間違った刷り込み ■

大きな台風が日本列島を襲う旅に「温暖化によって台風が巨大化している」という報道がされたり、一般の方も「やっぱ、温暖化の影響だよね」などと会話されたりします。

「台風の巨大化=温暖化」という刷り込みがマスコミによってなされているからです。

しかし、台風が巨大化するのは「表層の海水温が高い」事が原因で、これは「人為的二酸化炭素による地球温暖化仮設」とは全く関係が有りません。台風のエネルギーは海面から発生する水蒸気によって供給されます。上昇気流によって水蒸気が水滴になる時に大量の熱エネルギーを発生し、それがさらなる上昇気流を生み出して気圧が加速度的に低下して台風になるのです。

1) 西太平洋や日本近海の表層海水温度が高いと台風は巨大化する

2) 伊勢湾台風や狩野川台風など、過去に巨大な台風の例は多くある

3) 人地球温暖化が進行していると言われる現在より過去の台風は大きい

科学的思考が出来る方ならば、「あれ?」っと思うハズです。

<枕崎台風>

1945年(昭和20年)

最低海面気圧 916.3hPa

最大風速51.3m/s、最大瞬間風速75.5m/s (宮崎県細島灯台)

<伊勢湾台風>

1959年(昭和34年)

最低気圧 894mb(米軍機観測)(上陸時 930mb)

最大風速 60m/s

<狩野川台風>

1958年(昭和33年)

最低気圧 877mb (上陸時960mb)

最大瞬間風速 100メートル

<2019年 台風19号>

2019年 (令和元年)

最低気圧 915 hPa (上陸時955hPa)

最大瞬間風速 43.8 m/s

上陸時の気圧の低さ(台風の勢力)順では・・・

925(mb) 1961年 高知県室戸岬の西

929(mb) 1959年 和歌山県潮岬の西

930(hPa) 1993年 鹿児島県薩摩半島南部

935(mb) 1951年 鹿児島県串木野市付近

940(hPa) 1991年 長崎県佐世保市の南

1971年 鹿児島県大隅半島

1965年 高知県安芸市付近

1964年 鹿児島県佐多岬付近

1955年 鹿児島県薩摩半島

1954年 鹿児島県西部

上陸時の気圧の低さだけが台風の勢力を表す訳ではありませんが、温暖化が進行していると言われている現在よりも、過去に今回の台風19号よりも気圧の低い台風は沢山あります。

■ 「観測史上初」のカラクリ ■

最近良く耳にする「観測史上初」という言葉。多くの人が「温暖化している」と思い込み易い言葉です。

実は「観測史上初」というのは、「気象庁が測定点をその場所に設置してから最高の数値を観測した」という意味です。

アメダスの無かった時代には、各地の気象台や少数の観測点しかありませんでしたが、アメダスが全国津々浦々に分布した現在、年間50か所程度は「観測史上初」のデータが観測されます。

さらに、「1時間の雨量」やら「降り始めから24時間の雨量」やら、測定される数値の定義にも色々あるので、「観測史上初」が量産される訳です。

今回の台風19号は雨が長時間降った事で被害が拡大しました。

NHK NEWS WEB 「台風19号 わずか一日~二日で年間降水量3~4割の雨」より

各地の48時間の雨量は、

▽神奈川県箱根町で1001ミリに達し、

▽静岡県伊豆市市山で760ミリ、

▽埼玉県秩父市の浦山で687ミリ、

▽東京 檜原村で649ミリと年間降水量の3~4割にあたる雨となり、いずれも観測史上1位の記録を更新しました。

さらに東北でも断続的に猛烈な雨が降って、13日未明までの24時間の雨量は、

▽宮城県丸森町筆甫で587.5ミリ、

▽福島県川内村で441ミリ、

▽岩手県普代村で413ミリと年間降水量の3~4割にあたる雨が一日で降り、いずれも観測史上1位の記録を更新する記録的な大雨となりました。

<引用終わり>

この報道だけ見ると、「観測史上初」の凄い雨量の様に感じますが、48時間雨量で4か所、24時間雨量で3か所の測定点が「測定点を開設してから最大の数値」を記録した事になります。測定点は関東地方だけでも大量にありあmす。

ただ、今回の台風は「広範な地域で、観測史上初に近い雨量を長時間記録した」という点で、多くの河川で越水や堤防の決壊を起こしました。「雨の被害の大きい台風」であったという事は事実です。

■ 首都圏の大河川の治水は高いレベル ■

今回の台風の引き合いに出された1958年の狩野川台風。死者不明者が1269名にのぼりましたが、多くが水害による死者です。伊豆半島で多くの死者が出ていますが、東京でもゼロメートル地帯と呼ばれる江東区や荒川区などの地域に限らず、山の手でも水害は発生しました。これは、貯水能力の高い水田などが、急激な宅地開発で失われた為とされています。

一方、今回の台風19号では、東京やその近郊での水害は、多摩川の二子玉川付近での越水と、世田谷区玉堤から野毛にかけては、多摩川に注ぐ谷沢川が氾濫して浸水被害で出ています。又、武蔵小杉で雨水の処理が追い付かずに浸水が発生しています。

以前は、この程度の大雨が降ると神田川や善福寺川などが氾濫を起こしましたが、地下の貯水施設などが整備されてた為に今回は被害は発生していません。

多摩川の水害はドラマ「岸辺のアルバム」の元ネタにもなった1974年(昭和49年)の「多摩川水害」が皆さんの記憶にもあると思いますが、堤防が決壊して家が流されました。

これだけの雨量が広範に長時間降りながら、多摩川、荒川、江戸川、利根川の下流域での洪水被害は限定的でした。上流部で堤防の決壊や越水が起きたからとも言えますが、長年の堤防整備や貯水施設の整備によって、「東京は水害に強い街」になっている様です。

■ 中流域の水害 ■

今回の台風で被害が大きかったのは、河川の中流域ので越水や堤防の決壊です。支流が本流の流れ込む部分や、本流でも川幅が狭くなる場所の上流部で被害が大きかった。

上の写真は今回千曲川が氾濫した箇所(赤の点線)のgoogleマップ(航空写真)です。川は画面下から上に向けて流れています。この個所より上流では河川敷の幅が広いのですが、下流で緑の濃いエリアでは河川敷が狭まっています。多分、この場所で流れが妨げられ、その上流の水位が上昇したと思われます。

実は千曲川は、この少し下流、中野市と飯山市の市境周辺でさらに川幅が狭くなります。しあの写真は昨年夏の「東京-直江津」ワンデイライドの時に撮影したものですが、これまで平野部を悠々と流れていた千曲川が、急に山に挟まれ蛇行していたので、思わず撮影したものです。実はこのすぐ上流の立ヶ花地区では2004年と2006年に越水が発生しています。

この様に越水や決壊が起こり易い場所は凡そ検討は付くのでしょうが、全ての危険個所の堤防を高くしたり、川底を深くする工事は急には出来ません。

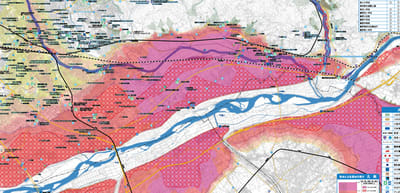

多くの市町村はハザードマップを公開しています。下の図は長野市が公開しているハザードマップです。中央付近が今回堤防が決壊した場所です。

実はこのハザードマップ、「1000年に1回起きる洪水」を想定して作成されてたものです。しかし、今回の決壊も2004年、2006年の越水も「普通の台風」で発生しています。「1000年に一度」という想定は、確かに避難地域を広くしますが、実は現実的では無い様に感じます。このハザードマップを見た人も「1000年に一度なんて自分の生きている間には起こらないに決まっている」と考えるでしょう。

ハザードマップを作製するにあたり、市町村がどの程度の災害を想定するかは、結構大切な問題様に思えます。現実的な想定の方が、危険地域が分かり易いのでは無いか。(公共工事を誘致する場合は被害想定地域が広い方が良いのでしょうが・・・。)

■ 私の自宅も水害で避難をしなければいけない地域 ■

ところで、私の住む地域は水害でどうなるのだろう・・・。以前も集中豪雨でマンションの前の市道が冠水したので、凡その見当は付きますが・・・。

バッチリ、「避難して下さい」の地域に入っています。ところで、どんな水害を想定しているのでしょうか・・・

「想定最大規模の大雨が利根川上流域に降り、江戸川が増水し、江戸川放水路が氾濫した場合」を想定したシミュレーションだそうです。「1000年に一度」よりも現実的に思えます。

ところで、今回の台風、浦安市の皆さんは結構万全の事前対応をされていました。コンビニは自動ドアを手動設定にして、養生テープで飛散防止をしていましたし、近くの美容院は入り口に土嚢を積んでいました。車のウィンドーを段ボールで養生している方もいらっしゃいました。

実は浦安の11日時点での予測最大風速は29m。直前には23m程度に下方修正されましたが、南風だったので、マジでアルミサッシの窓が風圧で割れるかとビビりました。(以外に窓ガラスは風圧では割れないものですね)

我が家は、お風呂に水を張って断水に備えました。家内が前日の午前中にスーパーに買い出しに行った時には、既に食パンは売り切れ、カップラーメンも残り僅かだったとか・・・。

ところで政府の対策会議、被害が明らかになってから設置されましたね。西日本豪雨で避難された後には、すぐに設置して「やってる感」を出していましたが、多分、政治家が出て来ると各省庁も動き難いのでしょう。今回は事前に「連絡会議」が設置され、対応も迅速だったと思います。

安部首相は森ビル会長とフランス料理を食べていらした様ですが、その方が役人も動きやすいのでしょう。やってる感を出す為には「森ビル会長と、カップラーメンを試食」の方がPR効果は有りそうですが・・・。

1.「暖冬の頻度や台風の数の減少につながる可能性」

2.「地球全体の降水量は想定したほど増えない可能性」

とのことです。卑近には、

1.は温暖化否定の傍証とされていた件が逆手に否定された格好です。

2.は温暖化危機の傍証とされていた件が少し沈静化された格好です。

--

地球温暖化によって熱帯域の積乱雲群は小規模化

~雲が温暖化をより進行させる可能性~

|2019年度|国立環境研究所

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20190912/20190912.html

◆ 全球非静力学大気モデルNICAMを用いた約100年後を想定した高解像度気候シミュレーションデータを解析した結果、温暖化の進行した大気では、熱帯域で雲の組織化が弱まり、大きな積乱雲群が発達しにくくなることがわかった。

◆ 小さな積乱雲群の数が増加することで大気の上層が雲でより覆われ、赤外放射による温室効果を強めることにより、温暖化がより進む可能性が示唆される。

--

台風は熱帯で発達し約3000kmを移動して日本へやってきますが、熱帯域の雲の組織化が弱まると暖冬の頻度や台風の数の減少につながる可能性があります。

下層雲が繋ぐ温暖化時の気温と降水量の変化

|2018年度|国立環境研究所

https://www.nies.go.jp/whatsnew/20180914-2/20180914-2.html

◆地球温暖化時に伴う気温変化の指標として用いられる平衡気候感度(注1)および、降水量変化の指標である水循環感度(注2)には、それぞれ1.5~4.5℃と1℃あたり2~3 %という幅がありますが、相互の関係はこれまで不明瞭でした。

◆温暖化時の雲の応答が2種類の感度を繋ぐという理論的仮説を全球気候モデル(注3)による温暖化シミュレーションで検証した結果、平衡気候感度が大きいと水循環感度が小さくなるという逆比例の関係が明らかになりました。

◆衛星観測データでCMIP5(注4)のシミュレーションを制約した結果、水循環感度は温暖化シミュレーションによる直接推定値よりも実際には3割ほど小さいことが明らかになりました。これは、温暖化で地球全体の降水量は想定したほど増えない可能性を示すものです。

http://blacksmith.wp.xdomain.jp/2017/10/23/4350/

また、昨年(2018年)阪神地方に甚大な被害が出た台風21号も、当初予想進路は東海~関東西あたりへの接近・上陸を予想されていました。

http://blacksmith.wp.xdomain.jp/2018/09/04/4679/

台風活性期?

台風は、12~15年周期くらいで活性期が来ているように思われます。前回は、2005年頃から4~5年間、大きな被害を出す台風が続きましたよね。

温暖化仮説の出だしは、スーパーコンピュータで気象シミュレーションが出来る様になった事に端を発しています。不完全なシミュレーションモデルで、直近の気象変動に合わせてパラメータを操作したら、将来気温が大幅に上昇する計算結果が出た。ところが気温上昇は予測程高くならず、降雨量などの予測も現実とは違う結果となった。

当然、パラメータを操作したり、複雑な為に不完全な水蒸気の影響を見込む事で、現実に即した様な計算結果が出る。

所が気象変動納税主要因が根本的に違う原因にあるのでシミュレーション結果は当然現実からズレ始めます。

この繰り返しがICCPの歴史だと私は妄想しています。

台風19号は本州の南東約1800キロで発生し、8日にかけて中心気圧が915ヘクトパスカルまで急降下。24時間で急発達する「急速強化」が起きた。通常は北上して海水温が下がると衰えるが、19号は列島南岸に至るまでの水温が平年より1、2度高い27~28度だったため、勢力を維持し、ピーク時は米国で最強クラスに分類される「スーパー台風」レベルの猛烈な勢力となった。

気象庁によると、19号の東側では数千キロにわたり暖かく湿った空気を熱帯から引き込む水蒸気帯が発生。湿った気流は太平洋高気圧の縁を回る気流の影響を受けてまっすぐ北上。列島付近で南東風となり東日本の山地で上昇気流となって雨雲が次々と発達した。

こうした水蒸気帯は台風と同時に生じることがあるが、気象庁アジア太平洋気象防災センターの永戸久喜所長は「今回は特に勢力が強く、かなり大規模な水蒸気量が川のように流れ込み、山地へぶつかったのではないか」と分析する。

今後、温暖化で強力な台風が増える恐れもある。国連の報告書では、地球温暖化が今のペースで続くと世界の平均気温が約20年後に18~19世紀の産業革命前より1・5度上昇する恐れがあるとされる。

【台風19号】本体東側に巨大「水蒸気帯」 発達台風が熱帯から引き込む

国立環境研究所地球環境研究センターの江守正(せい)多(た)・副センター長は「一般に海水温が1度上がれば、その分だけ台風の勢力は強くなる。温暖化により今回と同じか、それ以上の勢力の台風の襲来率が上昇するのは明らかだ」と警鐘を鳴らしている。

台風の当たり年に周期性が見られる=海水温が周期変動する という事ですかね。

今回も多くの犠牲者が出てしまいましたが、家の近くで川があふれそうになっていたら、やはり見に行ってしまいそうです。私の様な性格の方が流されてしまうのでしょうか。

国立環境研究所の江守さん、温暖化で台風が大型化すると言ったり、発生が少なくなる(当然規模も小さくなりますよね)と言ったり、忙しいですよね。

まあ、日本の温暖化仮説を牽引する第一人者ですから、懐疑派潰しにも余念が無い方ですが、NASAが寒冷化を警告する昨今、彼がどう風呂敷を畳むのか今から楽しみで仕方有りません。「二酸化炭素による地球温暖化の結果、地球は寒冷化に向かう」と平気で言い出すかも知れません。

地球に人間が誕生せずに、自然がそのまま残っていたとします。大草原や大森林が広がり、草食動物達が大量の植物を食べて、大量のゲップをしていたとします。仮に、これで地球が温暖化したとして、「牛のゲップをどうにかしろ」と言う人はいるのか?(そもそも人が居ない設定ですが)

そもそも、植物がバクテリアによって分解する過程でメタンガスは発生する訳で、これをどうにかしろと騒いだ所でどうにもならない。

ある一部だけを切り出して誇大に騒ぐのが温暖化を主張する人達の浅薄な所だと楽しみながら眺めています。

>そもそも、植物がバクテリアによって分解する過程でメタンガスは発生する訳で、これをどうにかしろと騒いだ所でどうにもならない。

問題なのは家畜だけですから。

人間がいない自然界では草食獣の数は増えない様になっているのですね:

イエローストン国立公園周辺にはかつて多くのオオカミがいたが、1926年、野生のオオカミが殺されたという公式記録を最後に、完全に姿を消した。しかし、生態系回復の目的で1995年にカナダから連れてきたオオカミが再導入されると、実に興味深いことが起こった。この再導入は野生動物をめぐる「20世紀最大の実験」と呼ばれている。

イエローストーン国立公園の変化

オオカミは頂点捕食者で、多くの種の命を奪い取ることは一般的によく知られている。しかし、彼らは同時に多くのものに命を与えているのだ。オオカミが戻ってくる前の70年間で、公園に生息する鹿の数は、捕獲される恐れがないため、増え続ける一方であった。

生息数をコントロールしようという試みもあったが成功せず、鹿により公園内のほとんどの植物が食べつくされてしまうという事態に陥った。しかし、ほんの少数にも関わらず、オオカミたちが戻ってきた事で、公園には大きな変化が訪れた。

鹿の数が減少

オオカミが鹿を捕獲するため鹿の数が減った。しかし、これはその後に起こることと比べたら、ほんの小さな変化である。オオカミの存在により、鹿たちの行動にも変化がおき、その変化は公園全体へと広がっていった。

まず、鹿はオオカミたちから狙われやすく逃げづらい谷の合間や障害物があるような狭い道など、特定の場所を避けるようになった。

植物と鳥の復活

これらの地域では、鹿が近づかなくなったため、植物たちが息を吹き返した。たった6年間で、木の高さが5倍になった場所さえある。裸同然だった谷あいの側面はあっという間にアスペンや柳、ハコヤナギが多い茂る森となり、すぐに多くの鳥たちが生息し始めた。