これも風評程度に読み飛ばしてください

■ 内部被曝におけるICRPモデルの意味するもの? ■

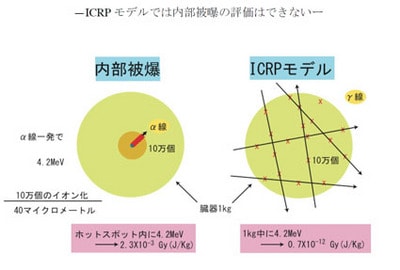

上の図は反原発派が内部被曝の危険性を強調する時に用いる図表です。

ヘリウム原子核が高い運動エネルギーを伴って発射されるアルファー(α)線では、周囲の原子間に働く「近くて強い相互作用」を破壊していく訳なので、周囲の水を電離してホットスポットが生まれる事は分かります。

一方、電子が高速で射出されるベータ(β)線の場合は、浸透力がα線よりも高く、自由電子が高密度で存在する金属は透過しませんが、体組織などはある程度の距離は透過してゆきます。上の図のα線とγ線の中間がβ線と考えれば良いでしょう。

甲状腺に蓄積された放射性ヨウ素から放出されるβ線は、ほぼ甲状腺内とその極周辺部に影響を及ぼします。

β線は吸収された組織周辺の細胞の原子を電離したり、電子を励起したり(電子軌道が高い起動に上がる)します。

励起状態の電子が下の起動に落ちてくる過程で、そのエネルギーに応じた光を放射します。この光がX線です。X線は透過力が強いので、吸収組織外まで到達してます。

γ線やX線はエネルギーの高い「光」です。紫外線のもっと強烈なやつだと思えば分かり易いかと思います。γ線やX線は透過力が強く、体を貫通します。その間に電子軌道と干渉し、電子を励起して、活性酸素を作り出します。

■ 「甲状腺は20gだから内部被曝の影響は50倍にしなければならない」という間違い ■

ICRPモデルが1Kgを単位にしているので、内部被曝の影響が軽視されているという批判もあります。甲状腺の重さが20g程度だから内部被曝の影響は50倍にする必要があるという理論です。

「1Kg当たり」というのは、単位系であって、甲状腺の被曝量は1Kg当たりに換算される事で実被曝量の50倍に増えるのではないでしょうか?

各臓器に重さによる被曝量の違いを、同じテーブルで比較する為の1Kg当たり(/Kg)という単位系を、勘違いするとこの様な論議が生まれてきます。

要はICRPの内部被曝評価は、実際の臓器の重さが1Kgに満たなければ、水増しして見えるのではないかと考えています。

物理の目で見ると、世の中の放射線の通説が実は「勘違い」によって生じているのかもしれないと思えてきます。

■ でも甲状腺は内部被曝にさらされる ■

摂取されて吸収された(過剰摂取分は排出される)ヨウ素ははぼ甲状腺に集まって来るので、吸収された放射性ヨウ素(安定化ヨウ素が多ければ比率的に減少)の量に応じた内部被曝が甲状腺で発生します。ベーター線と細胞内の原子の相互作用が確率的に発生するとしても、甲状腺周辺細胞の被曝確立が高くなるのは理解出来ます。

ですから、チェルノブイリで甲状腺ガンが多発したのです。

これは紛れも無い事実です。

一方、放射性セシウムや放射性ストロンチウムは天然由来の放射性カリウムと同様に体内に分散して放射線を発生しますから、内部被曝の危険性と外部被曝の危険性に大きな差が出るとは思えません。

細胞直近から発射されようが、10km先からやってこようが、宇宙の果てからやって来ようが、細胞とベータ線の相互作用は同じはずです。ただ、被曝箇所が体表に近いか、体の真なのかの違いです。

天然由来の放射性カリウムで深刻な被曝をするのなら、人類はもっと進化しているかもしれません。

■ ちょっと数字のトリックを ■

ベクレルー質量換算ソフトがネットにあったので使ってみました。

http://www.softculture.com/radiation/

放射線ヨウ素 I131の1(Bq)の質量は、2.20x10_-16乗となります。

放射性ヨウ素 I131を一日1000(bq)摂取したとして、その質量は2.2x10_-13乗(g)となります。

一日に必要とされるヨウ素は0.1(mg)として、割合をを計算すると、2.2x10_-9乗となります。

これは0.0000022%となります。

日本人が一日に摂取する平均的なヨウ素の質量は0.4(mg)とされるので、甲状腺が吸収するヨウ素は1/4になると考えられます・

これは0.00000055%となります。

たったこれだけ・・とお思いでしょうが、一日0.4(mg)の安定ヨウ素を摂取する人が、一日1000(Bq)の放射性ヨウ素を摂取したとすると、甲状腺が吸収する放射性ヨウ素は250(bq/日)

に低減したに過ぎません。

これが一日1(mg)の安定ヨウ素を摂取すると、100(bq/日)の放射性ヨウ素が甲状腺に吸収されます。

■ 内部被曝量に換算してみよう ■

ベクレル-シーベルト 換算ソフトがネットにアップされていましたので、正しいとして使用してみます。

http://testpage.jp/m/tool/bq_sv.php?guid=ON

実効線量係数(Sv/Bq)(経口摂取の場合)は以下の値を使用しています。

ヨウ素131 は 2.2×10^-8

これには吸入による内部被曝は含まれていません。

1000(Bq)の放射性ヨウ素を1年間摂取した時の内部被曝量は8.03(mSv/50年)となりました。報謝性ヨウ素の場合、半減期が短いので被曝した年内に照射線を放出してしまったという強引な仮定をすると、8.03(mSc/年)という内部被曝量になります。

日本人の日常的なヨウ素の摂取量は0.4(mg)、一日に必要とされるヨウ素を0.1(mg)とすると上の数値の1/4に被曝量は低減します。約2.01(mSv/年)

この数字が高いか、低いかという論議は専門家にお任せします。判断基準はLNT仮説を支持すするか、支持しないかという点に集約されます。

ただ放射性ヨウ素131の半減期は8日程度なので、大気中への大量放出が事故後1週間程度であるならば、これからその濃度は次第に薄れてゆきます。水や野菜や牛乳の汚染レベルは日に日に下がっていくはずです。1年間毎日1000(Bq)の放射性ヨウ素を摂取するという事は現時的には起こりえないと思います。

東京周辺では既に水道水の放射性ヨウ素の量は2o(Bq/ℓ)を下回っています。これは保守的なWHOの基準知の2倍程度です。WHOの基準は1生飲み続けても平気なレベルです。

単純に考えて、健康に害の無いレベルでの安定ヨウ素の摂取増加は、その量に応じて比例的に甲状腺に吸収される放射性ヨウ素の量を低減する働きがあります。

安定ヨウ素剤の服用は、この理論を応用したもので、但し、一回に100mgもの安定ヨウ素を摂取するとヨウ素過多による健康障害が出るので、安定ヨウ素剤は連続服用が出来ません。安定ヨウ素が体外に排出される前に、放射性ヨウ素の濃度の低い地域に避難する事が重要になります。

いずれにしても、水、食べ物、空気中の浮遊といった経緯から体内に入ってくるヨウ素はなるべく少ないに越した事はありません。子供や妊産婦、女児や適齢期の女性は、安定ヨウ素が取れる食生活を心がけましょう。

単なる素朴な疑問点を書いてみました。