■ 地球の二酸化炭素は減り続けている ■

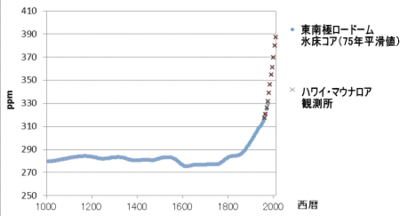

上の図は国連温暖化委員会(ICPO)が温暖化詐欺を煽る時に引き合いに出すグラフです。直近1000年の二酸化炭素濃度を抜き出して、「ほら、産業革命以来、こんなに二酸化炭素濃度が上昇しているから、地球はどんどん温暖化しているんだよ」と恐怖を煽ります。

このグラフ、ホッケーのスティックに形状が似ているので、「ホッケースティックス論」などと呼ばれています。

上のグラフは地球の40億年に渡る二酸化炭素やその他の大気組成の濃度を示すグラフです。二酸化炭素がどんどん減り続けている事が分かります。最近の10憶年の間に、1/1000の濃度に減少しています。

■ 森林は二酸化炭素を吸収しない ■

二酸化炭素が減る原因は、植物が光合成によって二酸化炭素を吸収して、それが石炭などになる過程で地中に固定されたからとの話を聞いた事があるかと思います。だから、森林は二酸化炭素を吸収すると思っている人が多い。

しかい、現在の森林は植物が成長する過程で二酸化炭素を吸収しますが、枯れて微生物などによって分解される過程で二酸化炭素を放出します。実は森林は二酸化炭素の吸収に関しては、長期的にみば、ほぼプラスマイナス・ゼロなのです。(寒冷地などでピートモスなどが湿地で腐敗せずに堆積する僅かな量を除けば)。

■ 二酸化炭素の吸収のほとんどが海洋生物 ■

過去も現在も二酸化炭素の吸収に主だった役割を果たしたのは海洋生物です。大理石は過去の海洋生物の死骸によって出来ましたが、その主成分は炭酸カルシウム(CaCO3)です。貝の殻の主成分も炭酸カルシウム。

海底に堆積したプランクトンの死骸の炭酸カルシウムが長い年月で圧縮して出来たのが大理石や石灰石です。南欧は石灰石地帯ですし、日本でも秋吉台など鍾乳洞が有る場所は石灰石地帯です。東京でも多摩地区に鍾乳洞があります。

植物も石炭という形で二酸化炭素を封じ込めていますが、そのほとんどが「石炭紀」と呼ばれる3億5920万年前から2億9900万年前に形成されたものです。大型のシダ植物が繁茂した時代です。二酸化炭素を吸収する植物が大繁殖し、さらに石炭になる事で二酸化炭素が大気中から取り除かれる事で「氷河期」の一因になったという説もありますが、これはチャンチャラオカシイ。

上に載せた二酸化炭素濃度の長期推移を見れば、植物の繁殖の影響など受けていない事が分かるでしょう。その主役は海洋生物による固定で、その働きは現在も含め延々と継続しているのです。

さらに、氷河期に原因は太陽の活動の変化であって、地球の環境変化では無い事は、二酸化炭素う濃度が減り続けているのに、極寒の氷河期の間に現在の様な、温暖な「間氷期」が挟まっている事でも明らかです。

■ 火山の噴火一つでオーストリア一国程度の二酸化炭素を排出する ■

さらに二酸化炭素の排出源ですが、人間の経済活動由来の排出量は全CO2排出量のうちの2.93%に過ぎず、温暖化対策によって削減される二酸化炭素の量は無視して良いレベルです。その他の二酸化炭素の排出元は自然界です。

例えば、アイルランドにある小規模な火山の噴火で排出される二酸化炭素はオーストリアなど中小国家の排出量に匹敵します。

フィリピンのフィナツボ火山などはもっと大量の二酸化炭素や二酸化窒素など温暖化ガスを走出しましたが、実はフィナツボ火山の噴火によって地球の気温は数年間低下しました。これは、火山が噴出した微細が粉塵が上空に停滞して、太陽光を遮った為です。

この様に地球の気温は太陽のエネルギーに大きな影響を受けます。これは一日の気温変化を見るだけでも明らかです。

■ 雲の量が気温を左右する ■

太陽光を遮るものとして、先ず最初に浮かぶのは雲です。曇りの日が太陽光が遮られて気温が低い。

雲は上空の大気の中で核が形成され、その周囲に主蒸気が凝縮して細かい水の粒となる事で形成されます。飽和水蒸気圧に近い大気でも、雲の核が形成されなければ雲が出来にくい。

雲の核は大気中の細かな粉塵(エアゾル)などが代表的ですが、宇宙線も雲の形成に大きく寄与しています。宇宙線の多くは太陽の活動によってもたらされます。ただ、太陽活動の活性と地球到達する宇宙線量は比例しません。それは太陽に極がある為で、宇宙線は限られた範囲に強く照射されます。

過去の宇宙線量と地球環境に関する研究も盛んになっています。

上のグラフは宇宙線量と雲の量の関係です。強い相関がある事が一目で分かります。

上のグラフは宇宙線量と気温の関係です。ここでも相関が見られます。

■ 表層海水温度が支配する二酸化炭素濃度 ■

大気中の二酸化炭素濃度と表層海水温の相関がある事は昔から知られています。

上のグラフは表層海水温と二酸化炭素濃度のグラフです。海水温が下がると、少し遅れて二酸化炭素濃度が下がり、海水温が上昇すると、少し遅れて二酸化炭素濃度が上層する傾向が見て取れます。

水は大量の二酸化炭素を吸収しますが、吸収量には温度依存性が有ります。冷たい水には二酸化炭素が多く溶け込み、暖かい水には少ししか溶け込みません。

要は、二酸化炭素が増えるから気温が上昇するのでは無く、気温、或いは表層海水温が上昇するから、海水に溶け込んでいた二酸化炭素が大気中に放出され、大気中の二酸化炭素濃度が上昇するです。

二酸化炭素濃度は気温に従属的に変化するのであって、気温変化の主役では無いのです。

そして、海水温度の変化は、深層海水との熱交換も含めて複雑な要素が絡み合って決定されます。エルニーニョやラニーニョなどは、大きな海水循環の結果発生するので、現在の太陽のエネルギーで起こる現象では有りません。

■ 氷河期の原因を妄想する ■

様々な要素によって決定される気温や地球の気象ですが、一番大きな原因となるのは太陽のエネルギーがどれだけ大気中に到達するかです。二酸化炭素由来の温暖化説は「蓄積」に着目していますが、地球に入射する太陽エネルギーは長期的に見ればほぼ100%宇宙空間に輻射されてしまうので、入射エネルギーの大小の影響は「蓄積」の比ではありません。

そして、地球に入射する太陽を効率良く反射するのが雲と雪です。

1) 太陽活動の変化により宇宙線量が増える

2) 雲が大量に形成され、気温が下がる

3) 降雪によって雪原の面積が増える

4) 太陽エネルギーが雲と雪原によって宇宙に反射され寒冷化が加速する

多分、この様なサイクルで寒冷化が進むと考えられます。

■ 地球は周期的に暖かくなったり、寒くなったりしている ■

氷河期までは行かなくとも、歴史的には温暖な時期と寒冷な時期が繰り返されて来ました。縄文時代や平安時代は比較的温暖で、海水面は今より高く、日本でも内陸まで海が侵食していました。

一方、鎌倉時代から江戸時代に掛けては比較的寒冷で、飢饉が頻繁に発生しています。浮世絵に江戸の雪景色の多いのも、その時代に雪が多かったからでしょう。

直近でみても、1940年代は温暖で、真夏に北極点に海氷が無く、潜水艦が北極点に浮上したりしています。逆に1970年代は寒冷で、日本でも冷夏で農作物に被害が出ています。その後、現在までは温暖化の時期が続いています。

歴史的には1645年から1715年の期間は太陽黒点が極端に少なく、「マウンダー極小期」と呼ばれていますが、この期間は気温が低くヨーロッパでは飢饉が発生してぢます。

NASAは今年、太陽黒点の状況がマウンダー極小期と似て来ているとして「寒冷化」への警告を発しています。

■ 寒いよりは暑い方が良い ■

経済的に見れば寒冷化より温暖化が望ましい。

温暖化により干ばつが起きると勘違いする人も多いのですが、地球レベルの水の循環は温暖化の方が活発化します。かつて温暖だった時期には、サハラ砂漠もゴビ砂漠も緑の草原でした。

実際、現在より0.5度平均気温が下がったら、北海道や東北地方は冷夏による不作の心配をする年が増えるでしょう。

二酸化炭素濃度が極端に下がる事は考えられませんが、植物の育成にとっては二酸化炭素濃度は高い方が好ましい。

この様に、「人為的なCO2由来の二酸化炭素による温暖化仮説」など毛の先程も信じていない私ですが、夏は暑い方が良いと思っています。だって、ビールが美味しいから。

我が家にはエアコンが有りません。夏は暑いのが当たり前だから!! そして、もちろんビールが旨いから!!

■

ご意見ごもっともです。

>自分の意見を押し通したいならご自分でブログを開くべきです。

これはまさに(他所で)自分も行って来た事ですので、反省しております。

ただ、コメントはあくまでも人力んへのメッセージであり、人力さんとコメント欄を通じ会話を楽しんでいる感覚でありました。もちろん、人力さんを個人的に攻撃するような意図は全くございませんことは、どうかご理解ください。

鍛冶屋さんとは、まだこのブログの読者がほとんどいらっしゃらなかった頃からのお付き合いなので、ぬるーく見守っていただければと・・・。

基本的にコメントは全て公開する主義ですが、返信はのらり、くらりと書いていますので、物足りなさを感じる方もいらっしゃるかも知れません。

このブログの読者の方は良識的な方が多いようで、コメント欄が荒れない事が管理者としては非常に嬉しい。

私の意見はこうです 程度に留めましょう

ここをのぞきに来る人は人力さんの「ものの見方」を

楽しんでいるのです 自分の意見を押し通したいなら

ご自分でブログを開くべきです。あなたのためだけにあ

るわけではないのですよ。

人力さんをはじめ新・自由主義な方々は、規制撤廃・グローバル・競争・自由・利益の最大化・・・などなどがお好きですが、社会主義実験は失敗であったからと言って、なにも(原理型)資本主義しか道がないわけではなでしょう。”>誰が得をするかと言えば、ルールを破る者です。”・・・が居るのなら、ルール破りをさせないルール・ルールを守らない者からルールを守る者を護るルールを作れば良い。それを、規制や管理・障壁と呼ぶのではないですか。阿らない、日本型の資本主義・日本型の社会主義があって然るべきです(いや、以前にはちゃんとそれがありました)。

>資本主義のルールは・・・「消費せずに貯蓄や投資する」事で個人の利益は最大化します。

利益とは、”消費すること(消費できること・購買できること)・サービスを受けること”で、”蓄財すること”ではありません。消費できずに蓄財すること(しなければならない状況)は、個人の利益を毀損しています。

人力さんのお説で矛盾しているのは、日本企業がグローバル化に晒されながらっと言いながら、デフレでその企業力・国力を衰退させ競争力を削ぐことをなぜ是とするのはなぜなでしょうか。

>MMT的な財政運営とて、仮に失敗して国債金利がコントロール出来なくなれば、若年世代や将来世代の生活が犠牲になります。

ホント、国債金利の上昇(のみ)を恐れていらっしゃいますよね(金利恐怖教・・・とか^^;)。これはもう、MMT・貨幣論他を曲解(失敗するとかしないとか言ってる時点で・・・)なさっておられる所以でしょうから、ご理解が深まるのを待つよりどうしようもありませんよね・・・。

まぁそれもこれも、人力さん仰る財務省と日銀による”スマートな手腕(でしたっけ?)”により、このままデフレ・貧困化政策を続け人口動態が自然に改善されるのを座して待てば解決するのでしょうから、そうそう心配もない・・・んですよね?(その時まで、”日本国”存続していればの話ですが...)。

以前に”合成の誤謬”を頂きましたので、お返しに人力さんには”センメルヴェイス反射”を送り締めさせて頂きます。失礼いたしました/^^)。

例えば社会主義の様な「皆ハッピー」とか「皆そこそこに幸せ」的なルールを作ったとします。誰が得をするかと言えば、ルールを破る者です。

社会主義は「皆で一所懸命に働いて利益は公平に分配」というルールでしたが、「働かない」人が最大の利益を得たり、管理者が賄賂で私服を肥やしました。

資本主義のルールは「一所懸命働いて消費を最大化させる」事ですが、「消費せずに貯蓄や投資する」事で個人の利益は最大化します。さらには「働かずに年金を消費しない高齢者」が増えると、資本主義の貨幣の循環は阻害され、経済の成長が停滞します。

確かに消費を最大化するであろう貧しい人々にお金が回る様にする事が正解なのですが、人件費の上昇は企業収益を悪化させるので、企業間の国内競争や国債競争では不利になります。大企業などは内部留保を金融市場に投資する方が、実業へ投資へ投資するよりも確実な利益が得られます。

日本の国内だけ、法人税を引き上げたり、人件費を法的に引き上げたり、不正規雇用を禁止すると、コスト上昇により国内企業の国際競争力が失われ、空洞化が加速する事で、労働者にしわ寄せが出ます。これはグローバル化した世界の宿命です。アメリカなどでは法人税すらタックスヘブンを利用して払わない企業が多いのですから・・。

現代の政府は、グローバル競争に晒される企業と、国民の利益の間で、バランスを取る事を強いられています。国民は選挙で政府に圧力を掛け、企業は政治資金やロビー活動で圧力を掛ける。

高齢者は選挙に足しげく通うので、彼らは比較的優遇され、選挙に行かない若年層が不利益を被り、さらには選挙権も無い未成年が将来の負担を押し付けられます。

MMT的な財政運営とて、仮に失敗して国債金利がコントロール出来なくなれば、若年世代や将来世代の生活が犠牲になります。

その論は飛躍し過ぎです。個人の利益と全体の利益、双方が成立することは十分あり得ます。

”合成の誤謬”を頂きまして、”盗人にも三分の理”とお返しいたします。こころは、”モノは言いよう”ですね。

どこにでも合成の誤謬が存在し、個人の利益と全体の利益は相反します。

これを合理的に一致させたかに見えたのが社会主義でしたが、結果は社会に人が押しつぶされて国家が崩壊した。

現在の日本の衰退はハングリー精神の欠如による所も大きい。日本のムラ社会ではアメリカの様なビックドリームは描けません。だから、全体の無意識が縮小均衡を選んでしまいます。

かつて焼野原から先進国を目指した戦後日本では、公共事業が供給するインフラが都市化や産業発展に大きく貢献しました。

また、地方は貧しく、農家の次男や三男は中卒で都会に働きに出る以外に現金獲得の手段が有りませんでした。私たちの世代までは都市部でも中卒で働きに出る人たちが卒業生に何人かは居ました。

地方に職が無い事は当時も今も大差有りませんが、今のソフトヤンキーなどと呼ばれる人達は地方で皆んなでチンマリ暮らす事を選択します。これが可能なのは税金を通して都会から地方への所得移転が有るからですが、都会の競争力は世界レベルでは低下します。

何事にも正解は有りませんが、54年間生きてきて「誰も犠牲にならない社会」というのが一番胡散臭いと感じています。地球の裏側の誰かの犠牲の上に自分のささやかな幸せが成り立っているかもしれませんし。

”楽な仕事を好む”なんて、なにも今の若者に限ったことではないでしょう。それこそ、何時の時代でも・若者と言わず誰でも、労働は楽な方が好まれるに決まっています。しかし、それでも職人が持て囃されたのは”儲かった”からです。もちろんそれだけではありませんが、賃金は職業選択の大きなファクターです。

人力さん(経営者)側の視点では、短期に結果が出ないと全てNGと見られていますよね。元来日本社会は、”人は会社が育てるもの”であったはずです(少なくとも、我々が仕事を始めた頃まではそうでした)。ところが、今は”即戦力”(のみ)が求められ、結果人力さんのお話でもあるよう職人の奪い合いになっています。

人材に投資するのは、経済が将来的に伸びる予想(希望)あるからです。政府が経済抑制政策を推し進め、企業は自ら将来を投げ出してるんですから、そりゃジリ貧になってくでしょう。

>企業や経営者は短期の視点で国家に要求します。今季儲かるか・・これが株主達の興味の対象だからです。結果として建築業界はロビー団体として政治に要求を突きつけます。「公共事業も増やして欲しいけれど、外国人労働者も解禁して欲しい」と。

まさにコレ!。(人力さん的に、↑のお説と”人口動態改善待ち説”に自己矛盾はなにのですか?)

日本が”デフレ経済”だからこうなったのか?、それともこうするために”デフレ経済にしたのか(しているのか)”?・・・でしょう。

>かつての公共工事は経済成長の基盤として高い乗数効果が有りました。

それは、”たまたま”でしょう(または、よっぽど計画者に先見性があったか)。公共事業はそれがすでに経済効果であり、乗数効果云々を是非するのはナンセンスです。自分は、”ピラミッドは壮大な公共事業であった(農閑期の失業対策)”説を支持します。そのピラミッドも、子々孫々に膨大な”観光資源”を残せたのですから、まさに超先見性の賜物です。

AIによる(選抜された)人類の労働開放が先か、iPS・擬態化技術で人生150年~不死時代(誰も死なないので、人口動態なんか改善するわけない)が先か・・・。まぁそれ以前に、衰退し切った日本国は何処ぞの属国まで落ちぶれているでしょうから、そんなこと心配する必要もないでしょうが。

下から続きます。

かつての公共工事は経済成長の基盤として高い乗数効果が有りました。しかし、現在は「維持」が限界です。例えば房総半島にアクアラインや圏央道が出来て、半島南部は非常にアクセスが良くなりました。しかし、これで観光客が増えたかと言えば・・・維持かやや減少というのが現状です。

新規に開通した新幹線は、地方の買い物客や、地方の労働力を地方の中核都市が奪う形で、地方のさらなる衰退を生み出しています。

これらの問題を「インフレ」が解決できるのか・・経済成長の結果のインフレならともかく、緩和的金融政策による貨幣現象としてのインフレでは解決出来ません。特に円安を背景とした物価の上昇は実質賃金の低下として労働者を苦しめます。

だから、人口動態が改善するまでの数十年、日本は隠れ財政ファイナンスで「危険な見せかけの成長(バブル)」を抑制しながら、生き延びるしか無いのです。

その間にAI化と自動化が達成され、「人口=国家の重荷」の時代がやって来ます。ギレン・ザビではありませんが「せっかく減った人口です。有効に使わせてもらいます」なんて官僚が考えているかも知れない。

鍛冶屋さんにしてみれば、「ヒットラーの尻尾だな」程度の発想かも知れませんが。

おっしゃる通り、バブル崩壊以降の20年で「職人」は激減しています。ただ、これは所得だけの問題では有りません。現場の職人不足は随分以前から問題になっていますが、現在の日本の若者は、例え所得が低くても現場で汗を流す仕事よりはコンビニ店員や居酒屋の店員の様な仕事を好みます。

大学進学率の上昇がこの様な「職業の需給の不一致」を生み出しました。「大学出て現場の職人はねぇや」と考えるのは普通の事です。

ですから、政府が公共事業を拡大して、労働力の需要が拡大しても、直ぐには職人は増えません。むしろ、短期的には、賃金の上層が民間事業に悪影響を与えます。911以降の資材費、人件費の値上がりは建築業界には悲惨でした。受注金額が決まっている現場では、赤字現場が続出しました。当然、職人の賃金は上昇しています。しかし、それで職人を目指す若者が増えたかと言えば答えはNOでしょう。結局、企業も政府も外国人労働者で需給ギャップを埋める選択をし、結果的に職人の賃金は抑圧され、さらに低下します。

企業や経営者は短期の視点で国家に要求します。今季儲かるか・・これが株主達の興味の対象だからです。結果として建築業界はロビー団体として政治に要求を突きつけます。「公共事業も増やして欲しいけれど、外国人労働者も解禁して欲しい」と。

日本は曲がりなりにも”インフレ目標(インフレにする)”を掲げているのですから、財政政策によってインフレにする(財政インフレ)っていうのは真っ当なことでありましょう。

人力さんの、”インフレ目標”など建前であり、デフレに陥り続けさせる隠れ”財政ファイナンス”ことこそ、日本の発展(または救済?)策とは如何なるお説か・・・を楽しみにしています/^^)。

>>「クラウディングアウト」・・・

”クラウディングアウト”が何であるかは分かっております(人力さんの仰る例が、それでない事も含めて)。

しかして、ご自身は”緊縮賛成派”ではないと仰っていることに疑問を感じたしだいでした・・・・。それとも、特定部門での財政拡大(医療とか教育とか?)は歓迎だけど、公共工事などは反対ってご意見なのでしょうか?。

>今日本の現場は職人を集める事が難しく…

同じ現象でも、経営者・資産家(投資家)側の人力さんと、労働者側の自分とでは視点が違うんでしょうね。

自分も溶接工(一応職人の端くれ)でありましたので、土木業とは言わず製造業も職人が不足していることは知っております。しかしそれは、今日昨日はじまったことではなく、もとはバブル期を経て3K職(…懐かしい)離れが加速したせいでしょう。それでも、90年代終わり頃まではまだ良かった、”3Kはわりと実入りの良い”仕事だったからです。しかし橋本内閣以降、緊縮財政のもと公共事業削減・長期デフレ突入で製造業全般が疲弊し、仕事そのものが少ないゆえ、職人も完全に買い手市場になって買い叩かれています。”デフレ”の御旗のもと、賃金は上がらない(上げない)・人は育てない、労働人口動態と相まって職人は減るばかり。そして20年以上の経済停滞(実質衰退)の結果、技術・知識・知恵は失われジリ貧まっしぐらです。経営者達は、現在のように少ない仕事と職人を取り合っていて、そこに国の未来はあるとお思いなのでしょうか?。

実際、需要(仕事)が増えれば、労働者にとって ”賃金が上がる・仕事を選べる・将来に希望が持てる・・・etc”良いことず尽くめです。

したらまた”そんなことしても、インフレがぁ…・実質賃金はぁ…”っと仰るでしょうが、しかし20年間モノの値段が上がらない・賃金が上がらない資本主義経済なんて歪んでいます、”異常”です。

人力さんはよく安倍初期を引き合いにだされますが、一年ちょろっと財政出動やって、それで望む(誰の?)結果が出ない=失敗!・悪手!!・デフレの方が良い!!!っなどとの結論はおかしいでしょう。20年以上歪み続けているものが、そう簡単に”正常”に戻るわけがありません。30年掛けて失ったモノを取り戻すには、20年掛かるかもしれませんしもっと掛かるかもしれません。

「財政インフレ」・・・シムズ理論で検索して下さい。昨年の中央銀行の間での流行語です。

財政をどんどん拡大して行くと、名目GDPも拡大するので市場はインフレを予測して金利が上層するという理論です。

問題は現在先進国が陥っている「停滞状況」で、市場がインフレを予測するかどうか。アメリカならばそうなると思われますが、日本ではなかなインフレが発生しません。だから異次元緩和が継続出来る訳です。

但し、債務残高があまりにも拡大すると、目先の利く人からキャピタルフライトが起こり、徐々に円の価値が棄損し、円安の進行によって輸入物価の上昇によるコストプッシュインフレが起こります。

「インフレなど日本では起こらない」という思い込みが裏切られる事で、市場はヒステリックになり、インフレが休息に進行すれば、国債金利が急上昇して事実上の財政破綻となります。

「クラウディングアウト」・・・労働人口、特に建築現場での技術職(職人)が不足する日本では、公共工事を拡大すると民間の人手を奪います。結果、人件費が上り土建業の収益が悪化します。

これ、仮説では無く、実際に起きている事で、今日本の現場は職人を集める事が難しくなっています。

(トリクルダウンがどうのって…)

→(クラウディングアウトがどうのって…)

あれ、そうでしたっけ?(トリクルダウンがどうのって…)。

>現在の異次元緩和は隠れ財政ファイナンス・・・・

以前からのこのお説、論旨を明確に記事にして頂けませんでしょうか(そも、財政”ファイナンス”とは如何なるや?)。

>カラサマに公言すると、財政インフレが起こる可能性があり、

公言すると(世に知られると?)インフレになるってのは、人力お説では初出ですね。また、”財政インフレ”とは何でしょうか?。

つまり、国民(国会議員)はアホなので、事実など知る必要もない(知れば暴走する)。隠されて/騙されておれば、お偉い/お賢い官僚様達が、日本国民/国家を繁栄に導いて(または、世界の破綻から救って頂ける)と…ってことでよいんでしょうか?。

自分もそう思ってました、電気代のことだけを考えるなら(本末転倒でありますが…)。日毎のデータを見ても(ほんと、スマートメーターって面白いですね)、もろに電気使用量と気温が相関しています。11~4月間は、だいたい基本料金(1,980円/月)に収まります。

自分は夏生まれのためか、暑さ耐性が高い様に思います。逆にエアコン(冷房)がもう全くダメダメで、夏場にスーパーに長くいるだけで気分が悪くなるくらいなんです。

まぁ、暑は夏いものです。いっぱい汗かいて、水浴びして、冷たいのキュッっとを楽しみませう^^)。

>ブルーライト…

自分は白色系の照明が嫌い(蛍光灯も嫌い)なので、照明は全て電球色LEDにしています。CAD書きを6年以上していたので、今更感もありますし^^;)。

長くなりましたので続きです

ただ、ブルーライトに問題が有るとすれば、体内時計を狂わせる可能性は否定出来ません。自然光は夕方には波長の長い赤い光になり、夜間の照明も大昔は炎でしたので、人間は夜は赤い光でリラックスするとも言われています。白い光や、青い光は脳を覚醒させる可能性が有ります。

ただ、蛍光灯の白色光も同様の効果があるので、パソコンモニターや液晶TVの光源が蛍光灯の一種の冷陰極管からLEDに変わった所で、それ程の差はTV無いでしょう。夜はTVやスマホなど見ずに、酒飲んでとっとと寝るのが一番です。

ちなみに、自然光や蛍光灯は紫外線を多く含み、これは白内障の原因となるので、LED光源は蛍光灯よりも目に優しい。

私の知り合いがこの分野での権威なのですが、数年前にお会いした時に「ブルーライトってウソだよね」って聞いたら「まあ、ウソじゃないけど・・・へへへ」って笑て誤魔化していました。

さて質問です。LEDの青色波長の帯域で、自然光と青色LEDの発光強度を比較したらどちらが強いでしょう?

オフィスのLEDの色温度は5000K程度、晴天時の昼光の色温度が6500K程度で、短波長側のエネルギーは同じ照度比較でやや昼光の方が高くなります。

オフィスの照度が高くて1000(lx)、晴天の屋外の照度が10万(lx)、曇天の屋外の照度が約1万(lx)

です。 自然光の方が青色波長のエネルギーが10倍から100倍強い事になります。当然、網膜での活性酸素の発生もこの比率で高まります。

動物の体は活性酸素が増えると、活性酸素分解酵素を分泌して活性酸素を除去すると同時に、ナチュラルキラー細胞などが活発化して、DNAに異常を来した細胞を貪食します。

この機能があるからこそ、ジョギングで大量に活性酸素が生じても癌の危険性が高まる事も無く、むしろ健康になるのです。(福島の放射線量など、ジョギングに比べたらカワイイものです)

では、何故LEDのオフィスに違和感を覚えるのか・・・。実は初期のLEDは青色LEDの光を黄色の蛍光体で疑似的に白色に見せていまいした。これはほどんど青と黄色の波長しか持たないので、不自然な光です。だから、脳は「異常」を感じて「不快感」を覚える。初期のLEDは演色評価数(色の見え方を評価する指標)も70程度と大昔の蛍光灯程度しか有りませんでした。これも、違和感の一因です。

初期のLED環境下で「違和感」を覚える事はメーカーも把握しており、これに赤色のLEDを加えると違和感が解消する事も実験的に知っていました。

ただ、LEDの技術が進歩し、赤色の蛍光体も加える様になり、演色評価数も80以上に改善されると、違和感を訴える人は居なくなりました。

さらに、違和感の原因には「慣れ」もあります。演色性の高いLEDに従来光源から取り換えると、LEDの普及初期は「何か変」と言う人が大勢居ました。ところが、LED照明の空間が普通となった今では、従来光源からLEDに取り換えると「すごく良くなった」とほぼ100%の人が言います。

まあ、人の感覚などは非常にファジーに出来ているのです。

私は緊縮財政支持者ではありませんよ。ただ、「通貨の価値」を保つ為には「建前」は大事だと主張しているだけです。現在の異次元緩和は隠れ財政ファイナンスですから、MMTの小規模な実験とも言えますが、これをアカラサマに公言すると、財政インフレが起こる可能性があり、財政ファイナンスが継続出来なくなります。

だから、「言っている事と、やっている事が違う」日銀や財務省のスタンスは、実は正解なんです。

消費税増税も、生活者の負担は確かに高まりますが、金利の上昇う防ぐ手段としてはなかなk有効なんです。

マイナス金利の国債を発行すると、政府は国債発行益が得られますから、借換債の金利負担が大幅に低減します。この好環境をしばらく維持して国債発行残高を減らすというのが、財務省の本音でしょう。

ただ、新発国債を大量に発行しては元も子も無いので、「緊縮財政」や「プライマリーバランスの改善」という建前は捨てる訳には行きません。

多分、今後円高の加速で輸出を始めとする国内景気は一気に悪化すると思われますが、同時に輸入物価も下がるデフレ圧力が増大して、財政余力が増えるかも知れません。安倍政権初期の様に追加公共工事も増えるでしょう。

この様な状況では、多少円の信用を棄損した方が、円高対策にもなります。

扇風機を使わないなんて・・・熱中症になりませんか?エアコンを使わない生活がエコかどうか、実は私は最近疑問に感じています。その理由は冷蔵庫の消費電力。

冷蔵庫の作動原理もエアコンと同じヒートポンプですが、熱を排出する側の室温が上昇すると、熱交換の効率が低下して消費電力が増えます。

我が家では冷蔵庫の発熱で室温が上るので、夏場は台所の換気扇を付けっ放しですが、この消費電力も合わせると、実は最新の省エネ型エアコンをつけっ放しの方が電力消費が少ないのでは無いか・・・などと妄想しています。

ただ、真夏の炎天下で運動する私は、暑さに順応していないと熱中症になるので、なるべくエアコンは使いたく無い。良く、家族がこんな生活に耐えているなと思いますが、夏バテしなくなったので体には良いのでしょう。ただ、あまり暑いとイライラしますが・・・。

「人為的Co2による温暖化仮説」も、又それの懐疑論も「仮設」の域を出ないので、顕著な気温変化が現れるまでは結論は出ないでしょう。私達が生きているうちに結論が出ると、「科学」に関する認識も変わるのかも知れません。

今回は、科学の話で楽しい議論でした。久しぶりに昔学んだ事を思い出しました。

地球温暖化の否定論者もそうだけど、日本人は呑気で取り返しがつかなくなるまでは動かないですね:

LED照明には、ブルーライトが多く含まれています。

LED照明の目に対する悪影響も懸念されています。これについては昨年の6月、岐阜薬科大のグループが研究結果を、同じイギリスの科学誌『Scientific Reports』に掲載しました。ブルーライトが眼精疲労や網膜の急性障害、加齢黄斑変性、色素変性の原因のひとつではないかと考察される実験結果を公表したのです。

マウスの視細胞を被検体に使って、LEDによる青光、白光、緑光で曝露させ、それぞれの活性酸素の量を調べた実験です。活性酸素の量が増えるということは、細胞に障害が起きていることを意味します。

実験の結果、緑色光ではまったく変化がありませんでしたが、青光と白光では、活性酸素の量が増えました。白色LEDも青色LEDを基本に作っているわけですから、白色LED光でも活性酸素が増えて当然です。

紫外線は角膜や水晶体に吸収されますが、青色光は、網膜に達するのです。光は電磁波エネルギーですから、自然に消えるわけではありません。物がぶつかったら痛いでしょう。なにかの作用に変質します。この場合ですと活性酸素の発生でしょう。それが網膜の障害となって現れるわけです。

白色LEDを照明に使っている職場で働いているひとたちが、「目が疲れる」と訴えるのは、当たり前のことではないでしょうか。

岐阜薬科大学薬効解析学研究室の原英彰教授の研究グループは、ブルーライトが目に障害を及ぼすメカニズムを解明した。プレスリリースによると、「細胞障害の原因となる活性酸素の量は、青色LED、白色LEDの順に多く、緑色LEDでは増加」しなかった。障害の原因については、次のように述べている。

ブルーライトの波長を含むLEDを細胞に照射した際に活性酸素が増加したことによって細胞のエネルギー産生の場であるミトコンドリアが障害を受け、さらにタンパク質合成の場である小胞体に障害が起きることで、細胞障害が惹き起こされたと考えられます。

人間の数が減れば自然と温暖化も止まるでしょ、と思っています。

その証拠に、地球人口を今の半分にすれば、気温も2、3度下がるはず。なんてね(笑)

だから小泉さんも国連で、人口減少が続く日本はエコの先進国、

グレタさん、安心して。と言えばよかったんですよ。

このごに及び暴動も起きないとは、正直この国のお先は真っ暗にしか見えません。

せめても、”増税・緊縮財政によるPB黒字/財政健全化達成”こそを国是と唱えておられる人力さんに、それが成された折の明るい未来を語っていただけませんか。

--------------------------------------------

>逆に1970年代は寒冷で・・・

そうそう、自分らの子供の頃って、冬は今より絶対寒かったですよね!。学校の中池なんか、厚さ10cmくらいはバリバリに凍ってましたもん。

>我が家にはエアコンが有りません。

甘いっすね、ウチはス冬のトーブすら使いません。今夏は、ついに扇風機も廃止(PCが燃えそうなので、6Vのおもちゃ扇風機だけ稼働)して乗り切りました。

自動車もバイクもなし、基本移動は自転車。TVは地デジ化とともに捨てて、照明はLED電球のみ。電気代は平均2,500円/月です。

ヒステリー少女より、ウチはぜったいエコしてます^^)v。

地球のエネルギー収支を簡略化した図(NASAによる)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%90%83%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E5%8F%8E%E6%94%AF#/media/ファイル:NASA_earth_energy_budget_ja.gif

>雲の上面で電磁波を完全に反射するのならともかく、実際には水滴が光子を吸収するので太陽から受け取る電磁エネルギーはすべて地球に取り込まれます。

宇宙から観測して雲が白く見えるのは、可視光のほぼ全ての帯域を宇宙空間に反射しているからですよね。

雲の微細な水の粒子、或いは微細な氷粒子は、光の波長に対して十分に大きく、さらに水は可視光に対して透明度が高いので、水滴内に入射した可視光は屈折により進路を曲げられます。水滴が沢山有るので、次々に進路を曲げられた光は、ほぼ全方向に拡散されます。或いは、入射角によっては水滴表面で反射されたり、水滴の粒子の大きさや密度によっては、回折によって進路を曲げられる光も有るでしょう。

これらの現象の総体として「雲の反射率」が決定されますが、通常で地球に入射する太陽エネルギーの内30%が雲の反射と、エアゾルのレーリー散乱によって宇宙空間に反射されます。雲量が増えれば、この値は大きくなります。

赤外線の一部は、水分子の振動としてエネルギーを吸収され、雲の温度を上昇させますが、トータルのエネルギー収支としては、地表や海水に太陽光が入射するよりも大気圏内に留まるエネルギーは確実に小さくなります。

仮に大気上層に反射率50%程度の紙を置いたと考えれば良いのです。可視光の50%は宇宙空間に反射され、残りの50%が紙を温める事に使われる。

「水滴が光子を吸収」する場合は、水があらゆる波長に対して「不透明」である、要は全ての波長を等しく吸収する「黒体」である必要が在りますが、皆さんご存知の様に水は光に対して透明度が高い。

可視光の波長域の光と物質とのエネルギーのやり取りhは電子遷移を伴います。、水の粒子がそれを吸収する為には水分子の電子を励起する必要が在りますが、不純物の少ない水では、これはほとんど起こりません。

雲による入射ヘエネルギーの遮蔽なんて有り得ないですね。

雲の上面で電磁波を完全に反射するのならともかく、実際には水滴が光子を吸収するので太陽から受け取る電磁エネルギーはすべて地球に取り込まれます。

理論物理学出身ならばお分かりになると思いますが、地球という複雑系を対象にしているのに、二酸化炭素の温暖化効果だけに過剰に注目する二酸化炭素による温暖化仮説は無理が多いのです。

例えば、入射エネルギーと放出エネルギーの関係が一定の系での話であれば、数式通りに二酸化炭素の影響は観測されると思います。

ところが、777さんご自身も書かれている様に、二酸化炭素によって温暖化が発生すると水蒸気も増える。このポジティブフィードバックだけに着目すれば、気温はどんどん上昇する訳ですが、実際には水蒸気の増加は雲量の増加を伴うので、気温上層に対してネガティブな働きをします。

そして、重要なのは、温室効果よりも、雲による入射ヘネルギーの遮蔽の方が、系全体のエネルギーに与える効果が高いという事です。

実際に、縄文海進の時期や、中世の温暖期と現在ではち地球の長い歴史で観れば現在と二酸化炭素の濃度は大差無い訳ですが、当時の気温上層は二酸化炭素濃度だけでは説明が出来ません。同様に、マウンダー極小期のおあん冷夏化も、太陽の放出エネルギーの差はそれ程でも無いので、やはり二酸化炭素濃度だけでは説明が出来ません。

これらの事は、地球の気温の変化に二酸化炭素以上に大きな影響を与えるファクターが有る事を示しており、これを無視して、直近の気温上昇の原因を二酸化炭素だけに求める温暖化仮説は、科学として間違っていると思うのです。

確かに二酸化炭素の効果だけろ抜き出せば、物理的には整合が取れますが、それ以外、特に地球への入射エネルギーの変化(雲による反射や、火山によるエアゾルの効果)を無視した議論は不毛だと思います。

水蒸気量の増加が温暖化をさらに増幅

実際に大気中のCO2濃度が増えた場合の地表気温上昇は、さらに大きくなると考えられます。これは気温上昇とともに、自然界のしくみによって大気中の水蒸気量が増加するためです(図2)。

水蒸気は温室効果ガスとしてたしかに最大の寄与を持ちますが、二酸化炭素(CO2)も重要な役割を果たしています。現在の大気の温室効果は約5割が水蒸気、2割がCO2によるものです。このため大気中のCO2濃度が増加することによって、温暖化が進行すると考えられます。実際にはこの気温上昇に伴い、自然のしくみによって大気中の水蒸気が増えることにより、さらに温暖化が進むことが予想されます。

二酸化炭素(CO2)の増加は温暖化を進行させる

現在の地球は大気中に水蒸気やCO2などの温室効果ガスが存在することによって温暖な環境が保たれています(ココが知りたい地球温暖化「二酸化炭素の増加が温暖化を招く証拠」参照)。大気中に温室効果ガスがない場合、地表気温はおよそマイナス19°Cになりますが、温室効果ガスの存在によって地表気温はおよそ14°Cになっています。つまり現在の大気にはおよそ33°Cの温室効果があるのです。

現在の大気中の水蒸気やCO2がもつ温室効果の強さを示したのが図1です。水蒸気は広い波長域で赤外線を吸収するため、温室効果としてもっとも大きな寄与(48%)をもちます。しかし水蒸気はすべての波長の赤外線を吸収するわけではなく、15µm付近の赤外線はCO2によってよく吸収されます。このため全温室効果に対するCO2による寄与は21%程度になります。

http://www.cger.nies.go.jp/ja/library/qa/11/11-2/qa_11-2-j.html

ICPO は銭形警部の勤務先でしたね。正しくはIPCCでした。恥ずかしい。

金星の話をされてもここは地球ですから。地球上の炭素の実に90%が石灰石として固定化されています。コレを分解でもしない限り、過去の地球の二酸化炭素濃度は達成されません。

むしろ、石炭紀に35パーセントもあった大気中の二酸化炭素濃度でも、極地方から氷河が広がっていたという点こそ注目すべきでは?

二酸化炭素の温室効果のモデルも確実な物では無く、パラメーターが多少変わるだけで影響度は大きく変化します。二酸化炭素よりも水蒸気の方が圧倒的に温室効果が高いのですがその挙動が複雑なので、現在のシミュレーションでは影響を予測し切れず簡易的なモデルが用いられていると思います。こちらのモデルのパラメーターが少しでも変動すれば、人為的に放出される二酸化炭素など誤差の中に隠れて見えなくなってしまいます。

これらの複雑な要因を無視して二酸化炭素の増加に原因を押し付けた、およそ科学とは呼べない代物が二酸化炭素による温暖化仮説です。理系、特に物理系学んだ人たちから見れば、ICPOの主張の一行目から「ダウト!」と叫びたい代物なんです。

二酸化炭素濃度 グラフ - Google 検索

https://www.google.co.jp/search?lr=lang_ja&rlz=1I7AWNC_jaJP826&hl=ja&biw=1081&bih=585&tbs=lr%3Alang_1ja&tbm=isch&sa=1&ei=ZLeSXdKtMJOnoAS3vbuACQ&q=%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0%E6%BF%83%E5%BA%A6+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95&oq=%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%82%AD%E7%B4%A0%E6%BF%83%E5%BA%A6+%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95&gs_l=img.3...0.0..171141...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz-img.A7QcD_Cgs98&ved=0ahUKEwjS7_a2__nkAhWTE4gKHbfeDpAQ4dUDCAY&uact=5#spf=1569896465854

二酸化炭素濃度の増減の原因はともかく、最近の二酸化炭素濃度の上昇が続けば地球大気温度がどうなるかは熱流体シミュレーション計算で正確に計算されています。

大雑把に言うと

V(→)は流速の三次元ベクトル

・連続の式 : ∂jV(→)j = 0

・運動方程式 (Navier–Stokes 方程式)

ρ・DV(→)i/Dt = ∂(ρ・V(→)i)/∂t + ∂j(ρ・V(→)j・V(→)i ) = B(→)i -∂iP - μL・⊿ V(→)i

・エネルギー方程式

ρ・DHtot/Dt = ∂(ρ・Htot)/∂t + ∂j(ρ・ V(→)j・ Htot)

= ∂i(λL・∂iT) + ∂P/∂t + V(→)i・B(→)i - Q + ∂j[μL・V(→)i (∂i V(→)j + ∂j V(→)i)]

地球の平均比熱 C、 温度 T、 時間 t

C・dT/dt = 1sec に太陽から地球に入射する電磁エネルギー - 1sec に地球から宇宙空間に放射する電磁エネルギー

という熱バランス方程式を元に計算すると、地球温度が250℃で熱平衡に達する

(地球から宇宙空間に放射する電磁エネルギーは大気中の二酸化炭素濃度が増えると激減する)

もう少し正確な話は

地球の温度と温室効果

http://www.s-yamaga.jp/kankyo/kankyo-kankyo-3-1.htm