1年で最も寒さが厳しいといわれる「大寒」を迎えました。でも、朝のお散歩で街を歩いていると、冬の陽を楽しむ木々の枝先には何やら葉芽らしきものがちらほら。この寒ささえ乗り越えれば春はもうそこまでやってきています。

そんな季節、家にいるときには水彩画に戯れます。今週の水彩画教室のお題は冬の野菜を象徴する蕪でした。でも、近くのスーパーの野菜売り場に行くと尻尾がきれいにカットされた蕪ばかり。泥付きの自然のままの蕪はないかと何軒か回りましたが、すべてきれいな蕪ばかり。なんとなく寂しい気持ちになりました。

一方で、数日前から描いているのは、小雪舞う夜の札幌時計台。数年前の冬、夕食を終えてほろ酔い気分でぶらり札幌の街を歩いているときに撮ったものです。これがまた難しい。水彩画教室の先生からアドバイスをいただきながら仕上げに入りつつあります。 さて、今週も「金子みすゞ」の世界が頭から離れませんでした。またしてもテキストの先読みです。NPOの事務所に向かう電車の中で読み終えてしまいました(笑)。私を夢中にさせたのは、みすゞの生きた時代の変化でした。

さて、今週も「金子みすゞ」の世界が頭から離れませんでした。またしてもテキストの先読みです。NPOの事務所に向かう電車の中で読み終えてしまいました(笑)。私を夢中にさせたのは、みすゞの生きた時代の変化でした。

明治の国家主義から華やかな大正デモクラシーの時代へ。童謡詩が誕生し、童話の雑誌が次々と生まれ、それが童謡として歌い継がれていく。でも、昭和に向かうと戦争への足音高く、童話雑誌が休刊・廃刊に追い込まれ、童謡も哀愁を帯びたものから戦意を鼓舞するようなものになります。

こうしたなか、みすゞは詩集を刊行する機会にも恵まれず、結婚はするけれども4年後には離婚、娘の親権が奪われそうになるなか、あんなにも優しく素直な心の世界を育んでいたみすゞは、失意の中で自死を選んでしまいます。なんとも複雑な思いを胸にテキストを閉じました。 本棚の奥から金子みすゞの詩集を何冊か取り出してぱらぱらと捲ります。ふと、その傍らに大正13年5月発行の「西條八十童謡全集」が鎮座していました。この本は、印刷した紙を裁断せずに綴じた装丁、いわゆるフランス綴じと言われるものです。要するに袋とじになっていて、それをペーパーナイフでページごとに切り開いて読んでいくのですが、なぜこんな面倒臭いことをするんだろうと思いつつ、ヨーロッパにはこういう文化があったんだと妙に納得したり。10年ほど前に大阪の古本屋さんで見つけました。

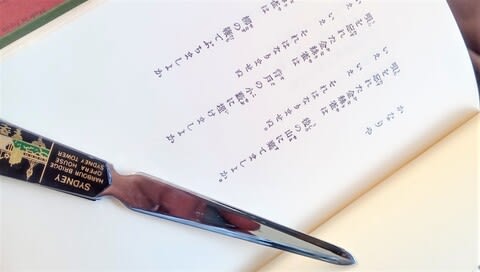

本棚の奥から金子みすゞの詩集を何冊か取り出してぱらぱらと捲ります。ふと、その傍らに大正13年5月発行の「西條八十童謡全集」が鎮座していました。この本は、印刷した紙を裁断せずに綴じた装丁、いわゆるフランス綴じと言われるものです。要するに袋とじになっていて、それをペーパーナイフでページごとに切り開いて読んでいくのですが、なぜこんな面倒臭いことをするんだろうと思いつつ、ヨーロッパにはこういう文化があったんだと妙に納得したり。10年ほど前に大阪の古本屋さんで見つけました。

三大童謡詩人といわれる北原白秋、野口雨情、そして西條八十。みなそれぞれに大正昭和を生きた方々で、私にとってはなんとなく近しい存在ではあります。北原白秋の詩集も何冊かあります。野口雨情については詩集は持ち合わせていませんが、四国歩き遍路のなかで何度か句碑に出会ったことがあります。むかし麻布十番界隈で東京の知人たちと呑んだとき、野口雨情の童謡「赤い靴」に登場する赤い靴の女の子「きみちゃん像」にばったり出会ったこともありました。

三大童謡詩人といわれる北原白秋、野口雨情、そして西條八十。みなそれぞれに大正昭和を生きた方々で、私にとってはなんとなく近しい存在ではあります。北原白秋の詩集も何冊かあります。野口雨情については詩集は持ち合わせていませんが、四国歩き遍路のなかで何度か句碑に出会ったことがあります。むかし麻布十番界隈で東京の知人たちと呑んだとき、野口雨情の童謡「赤い靴」に登場する赤い靴の女の子「きみちゃん像」にばったり出会ったこともありました。

こうして振り返ってみると、今週も金子みすゞ繋がりで点と点が線になったような気がしています。今年の古本祭りのテーマには、大正期に活躍した童謡詩人が加わりそうです(笑)。

こうして振り返ってみると、今週も金子みすゞ繋がりで点と点が線になったような気がしています。今年の古本祭りのテーマには、大正期に活躍した童謡詩人が加わりそうです(笑)。

残念なことに、オミクロン株の急速な感染拡大のため、楽しみにしていた2月1日から4日まで大阪市中央公会堂で開催される予定だった第13回 水の都の古本展は、昨年に続いて今年も中止になってしまいました。