2011年4月25日(日) (続き)

昼食後、大平山からさらに南に向かい、「カマクラ天園」と呼ぶ茶店の前を通過し、緑陰の

稜線を進む。

杉などの林床にアオキの多い一帯を過ぎ、再び広葉樹林を抜ける。時々展望が開け、新緑の

山並みが見晴らせる。

修行の場だったのか、岩壁がくり抜かれているところが何か所もあり、石仏を祭った岩もあ

る。クスノキの古木の多い地点を過ぎ、三差路を右折して西に向かって下り、瑞泉寺のそばに

出た。境内を拝観することにして、受付を入る。

瑞泉寺は、鎌倉公方(くぼう)(鎌倉府の長)の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ関東十刹(じゅ

っさつ)に列せられた格式ある寺院。創建は嘉暦2年(1327)で、紅葉ヶ谷に囲まれ西が開け

た一角にあり、開山した夢窓国師(むそうこくし)が作った、鎌倉に残る鎌倉時代唯一の庭園は

国の名勝で、境内は国史跡になっている。

モミジに覆われた緩い石段を上がって山門を入ると、庭園には古木の梅がたくさん並び、本

堂では数人の僧の読経が聞こえる。

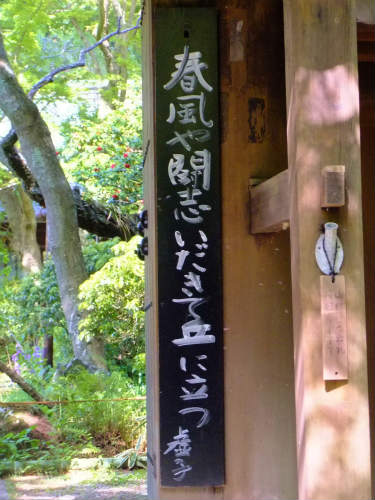

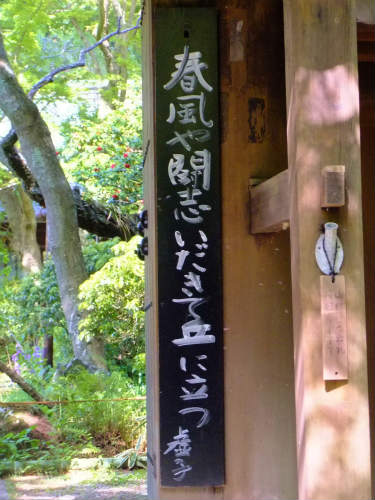

この寺には、大佛次郎、川端康生、高浜虚子、永井龍男など多くの文人が来訪して文学作

品が創り出され、文学碑も多いという。

色鮮やかなツツジや、山吹、アセビなどの咲く園内の遊歩道を一巡し、八重桜の咲く東屋の

下で小休止する。

本堂背後の大岩に、岩をうがった岩窟があり、本堂左手の小さいお堂には、「どこもく地蔵

尊」と呼ぶお地蔵さんが祭られていた。

石段を下がった入口周辺の梅林の下草に、たくさんのショカッサイが咲き、その一隅には、

大きく伸びたレンゲの花も見られた。

拝観を終え、豊富な新緑に囲まれた住宅地を緩やかに下り、鎌倉宮にも参拝する。

後醍醐天皇の皇子、護良(もりなが)親王を祭神とする神社で、社殿背後の土牢(つちろう)

が親王最期の地とか。創建は明治2年(1869)と新しい。

色鮮やかなトキワマンサクの生け垣が並ぶ、清泉小前を通過する。南西の角には、「大蔵幕

府旧跡」の石碑が立っていた。

横浜国大鎌倉小の南を回り、鶴岡八幡宮の境内に入った。牡丹園の北側に、「静御前(しず

かごぜん)終焉(しゆうえん)の地」の標柱があり、「静桜」と呼ぶサクラの若木が植えてある。

この付近で、いったん自由時間として、16時半までに鎌倉駅前に集合とする。

鎌倉アルプスでは大震災の影響か、ハイカーは予想より少な目だったが、さすが八幡宮には

参拝者が多い。それでも外国人らしい姿は少なかった。

社殿への石段下、昨年3月10の強風で倒れた話題になった大イチョウは、倒れた根元の親

木が左に移され、根元とともに若芽の芽吹きが始まっていて、力強い生命力に感動させられる。

石段を上がり社殿に参拝したあと、南側の弁天池のほとりへ。

ツツジや八重桜が見頃になっていて、中の島の白いフジの花も満開だった。

ソメイヨシノの若葉が広がる若宮大路沿いを駅に向かい、途中から西側の細いが賑やかな通

りに回る。すき間なく並ぶ土産店や喫茶天、食堂などを、大勢の観光客に混じってのぞきなが

ら進み、時間前に駅前に着く。

JR鎌倉駅16時25分発の上り電車で、帰途についた。

(天気 快晴、参加 8人、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 鎌倉、歩行地 鎌倉市、歩数

18,800、累積標高差 約720m)

にほんブログ村

昼食後、大平山からさらに南に向かい、「カマクラ天園」と呼ぶ茶店の前を通過し、緑陰の

稜線を進む。

杉などの林床にアオキの多い一帯を過ぎ、再び広葉樹林を抜ける。時々展望が開け、新緑の

山並みが見晴らせる。

修行の場だったのか、岩壁がくり抜かれているところが何か所もあり、石仏を祭った岩もあ

る。クスノキの古木の多い地点を過ぎ、三差路を右折して西に向かって下り、瑞泉寺のそばに

出た。境内を拝観することにして、受付を入る。

瑞泉寺は、鎌倉公方(くぼう)(鎌倉府の長)の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ関東十刹(じゅ

っさつ)に列せられた格式ある寺院。創建は嘉暦2年(1327)で、紅葉ヶ谷に囲まれ西が開け

た一角にあり、開山した夢窓国師(むそうこくし)が作った、鎌倉に残る鎌倉時代唯一の庭園は

国の名勝で、境内は国史跡になっている。

モミジに覆われた緩い石段を上がって山門を入ると、庭園には古木の梅がたくさん並び、本

堂では数人の僧の読経が聞こえる。

この寺には、大佛次郎、川端康生、高浜虚子、永井龍男など多くの文人が来訪して文学作

品が創り出され、文学碑も多いという。

色鮮やかなツツジや、山吹、アセビなどの咲く園内の遊歩道を一巡し、八重桜の咲く東屋の

下で小休止する。

本堂背後の大岩に、岩をうがった岩窟があり、本堂左手の小さいお堂には、「どこもく地蔵

尊」と呼ぶお地蔵さんが祭られていた。

石段を下がった入口周辺の梅林の下草に、たくさんのショカッサイが咲き、その一隅には、

大きく伸びたレンゲの花も見られた。

拝観を終え、豊富な新緑に囲まれた住宅地を緩やかに下り、鎌倉宮にも参拝する。

後醍醐天皇の皇子、護良(もりなが)親王を祭神とする神社で、社殿背後の土牢(つちろう)

が親王最期の地とか。創建は明治2年(1869)と新しい。

色鮮やかなトキワマンサクの生け垣が並ぶ、清泉小前を通過する。南西の角には、「大蔵幕

府旧跡」の石碑が立っていた。

横浜国大鎌倉小の南を回り、鶴岡八幡宮の境内に入った。牡丹園の北側に、「静御前(しず

かごぜん)終焉(しゆうえん)の地」の標柱があり、「静桜」と呼ぶサクラの若木が植えてある。

この付近で、いったん自由時間として、16時半までに鎌倉駅前に集合とする。

鎌倉アルプスでは大震災の影響か、ハイカーは予想より少な目だったが、さすが八幡宮には

参拝者が多い。それでも外国人らしい姿は少なかった。

社殿への石段下、昨年3月10の強風で倒れた話題になった大イチョウは、倒れた根元の親

木が左に移され、根元とともに若芽の芽吹きが始まっていて、力強い生命力に感動させられる。

石段を上がり社殿に参拝したあと、南側の弁天池のほとりへ。

ツツジや八重桜が見頃になっていて、中の島の白いフジの花も満開だった。

ソメイヨシノの若葉が広がる若宮大路沿いを駅に向かい、途中から西側の細いが賑やかな通

りに回る。すき間なく並ぶ土産店や喫茶天、食堂などを、大勢の観光客に混じってのぞきなが

ら進み、時間前に駅前に着く。

JR鎌倉駅16時25分発の上り電車で、帰途についた。

(天気 快晴、参加 8人、距離 10㎞、地図(1/2.5万) 鎌倉、歩行地 鎌倉市、歩数

18,800、累積標高差 約720m)

にほんブログ村