筆者にとって、ビデオカメラは旅の友として必須アイテムの一つである。旅それ自身楽しいものであるが、帰着後のビデオ編集作業は、忘我の境地に浸れる最も愉快な時である。映像の編集、次いでBGMの選択と結構時間・労力を要するが、仕上がり具合を頭に描きながらの作業で、何ら苦を感じない。

この6月に、HK交通社企画のツアー「カナダハイライト8日間」に参加。愛機のビデオカメラを携えて、6月24日(2015)伊丹空港を出発し、羽田経由で出国、ナイアガラ滝→バンフ国立公園→バンクーバー・ビクトリア と巡って、7月1日、関空に帰着。

残念ながら、現在、本稿にビデオ映像を投稿できる態勢にないので、まずはスチル写真で旅の模様を紹介します。

今回の旅で、まず足を踏み入れたスポットはナイアガラの滝でした。帰着後、編集作業に入る前に、レンタルビデオ店を訪ね、マリリン モンロー(Marilyn Monroe)主演のスリラー映画“Niagara”のDVDを借りてきて観賞することにした。以下、映画の場面も含めながら話を進めていきます。同映画の公開は、1953年ということで、筆者の高校時代に相当し、校則により映画鑑賞を禁止されていた頃です。時代の推移を感ずるとともに、今初めて、いわゆる‘モンロー ウオーク(Monroe-walk)’を確認した次第で、感慨深いものがある。

[1日目] ツアーでは、午後7時半ごろCPホテルに到着、旅装を解いてすぐに10階のレストランで夕食。そこで食後、午後10時ごろに撮ったのが写真1である。アメリカ滝(左)とカナダ滝(右)の両方が揃って入っており、またナイアガラ川を挟んで対岸(手前)はNiagara Parkである。両滝ともにライトアップされており、時に色を変え、幻想的な情景ではある。実は、映画‘Niagara’で、両滝が揃って出てくる場面など、そのカメラ目線、川に対する角度など、全く写真1と同じなのである。但し、映画では日中の明るい情景であるが。つまり映画撮影のカメラは、同ホテルの上階のどこか、レストランに近い辺で設定されていたらしいのである。因みに、マリリン モンローは同ホテル8階の一室(801号室)で宿泊されたとのことで、ホテル ロビー階の廊下の壁に大写しのパネル写真が掲げられていた。

写真1

写真1カナダでは、午後9時半ごろまで明るく、いわゆる、イヴニングの時間帯が長い。写真2は、午後9時ごろ、同レストランで撮ったアメリカ滝の全景で、上流および川向こうのアメリカ側は夕陽に染まっている。滝右端の1幅の滝の部分は、ブライダルベール(Bridal-veil)滝と呼ばれている由である。

写真2

写真2[2日目] 写真3は、昼間にテーブルロックから撮ったカナダ滝である。滝の中央部分が引っ込んでいて馬蹄型となっている。写真4は、やや離れた展望所から見たカナダ滝の上流部で、滝の近くに縦に並んだ、比較的大きい3つの島が見える。滝に最も近く、一番左の島が、映画‘Niagara’のラスト シーンで出てきた島であろうと思われる。ジョセフ コットンとジーン ピーターズの二人が、エンジンが止まり漂流しているボートに乗ったまゝ、大波に翻弄されながら下流の滝に向かって流れていく。その途中、ボートが小島にぶつかり停止した間に、ジョセフ コットンがジーン ピーターズを大波に揺れるボートから小島に降ろす。両者必死の態で、息詰まるシーンである。ジョセフ コットンは、その後すぐにボートとともに滝に落ちていくのである。

写真3

写真3  写真4

写真4ホーンブロワー ナイアガラ クルーズ(Hornblower Niagara Cruise)で滝の真近へ。滝の真近へいくボートは、かつては「霧の乙女号、Maid of the Mist」として親しまれていたらしいが、2014年5月に新造船でホーンブロワー ナイアガラ クルーズとして再出発したようである(運営体が変わったらしい)。乗船時に支給された赤いビニール雨合羽で身を包む(写真5)が、カナダ滝の前に来ると、川面を吹き抜ける風と滝で生じた水しぶきで、あたかも台風下、豪雨に晒されているようであった。合羽からはみ出た足元と手・顔はびしょ濡れ、カメラは内懐にしまって保護する。もちろんカメラのシャッター チャンスはない。霧の合間を抜けたところがシャッター チャンス(写真6、アメリカ滝の前)。今話題の「自撮り」も活躍していた(写真7、アメリカ滝の前)。

写真5

写真5 写真6

写真6 写真7

写真7今一つ、ナイアガラ滝をめぐる定番、ジャーニー ビハインド ザ フォールズ(Journey Behind the Falls)。エレベータで地下(?)に下って後、支給された黄色のビニール合羽を着て、トンネルを通ってカナダ滝の瀑布の裏に出る(写真8)。トンネルは二つに分かれて、それぞれ瀑布裏の開口部に至る。奥の開口部はトンネル内から外を望むだけで、瀑布の水弾が吹き込んでくる、その向こうに水煙が煙幕となり、その先は見えない。手前の開口部では階段を下りて、瀑布脇に安全柵が設けられたちょっとした広場に出る。‘Journey Behind the Falls’の看板がある。水しぶきを受けながら、瀑布を直近で見上げることができる(写真9)。映画‘Niagara’では、ジーン ピーターズ夫妻もここを訪れていて、広場の柵の裏陰でマリリン モンローが人目を避けて逢引きしている場面をジーン ピーターズが目撃するワンカットがある。“マリリン モンローは浮気をしている”ことを提示していて、物語の伏線としての貴重なワンカットとなっている。なお、映画では‘Journey Behind the Falls’’の看板はなく、開口部の木枠造りのみであった。

写真8

写真8 写真9

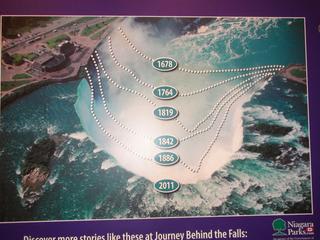

写真9ところで、ナイアガラの滝は見ての通り現在でも水量は多く、豪快であるが、その勢いは岩を削り落とすことに繋がり、今日、滝の岩縁が年間約3 cm上流へ移動している由である。1万2,000年程前にはずっと下流11kmにあったらしいが、徐々に削られて今日の場所になったとのことである。滝近くの展望所にあったパネルでは、約400年前からのその推移が示されていた(写真10)。馬蹄形の滝口が作られていく様子がわかる。なお、かつては年間1m程上流に移動していたそうであるが、エリー湖‐オンタリオ湖の間に運河を開通して流水量を調節するようになり、年間約3cm程度の後退で抑えられているとのことである。それでも2万5,000年後には滝は消滅すると試算されているようだ。

写真10

写真10次にナイアガラ川と滝に係わるエピソード2つ。

CPホテル ロビー階廊下の壁には、マリリン モンローの写真と並んで、冒険家たちの写真パネルも展示されていた。一つは、ナイアガラ川に渡した綱の上を渡る曲芸“綱渡り”であり、今一つは、滝を下る“滝下り”に関連した写真である。

アメリカ側からカナダ側テーブルロック近くまで渡した長さ550mのケーブル上で、長さ20mほどの竿を両手で携えてバランスをとっている写真である。サーカス小屋でよく見る “綱渡り”をスケールアップした、まさしく曲芸である。川面より高さ60mに張られた幅5cm のケーブルの上を徒歩で20分かけて渡り切ったという。それに成功したのは、ニック ワレンダ(Nik Wallenda)、米国人で当時36歳。2012年6月15日のこととある。153年前(1859年 6月30日)には、フランス人冒険家チャールズ・ブロンデン(Charles Blondin)が、現在のレインボー ブリッジの辺りに綱を張り背中に父親を背負い綱渡りに挑戦し、やはり成功した記録があるようだ。

“滝下り”については、これまでに挑戦した冒険家が15人いて、内10人が生還しているようだ。但し現在は法律で禁止されていて、犯した者にはかなりの額の罰金刑が課せられるとのことである。また滝の上流で事故に合い、滝に流されて生還した子供の例もあるという。さて“滝下り”に最初に挑戦したのは、1901年、63歳の米国女性、アニー テイラー(Annie Edson Tailor)とのことである。学校の先生をしていたが、余生を金銭的にも安泰に送れるようにと挑戦したようである。ビア樽を縦長にしたような樽を自ら設計し、マットレスなどを詰めて体を保護するようにして、最後に友達が自転車用の空気入れで空気を樽に入れ、コルク栓で穴を塞いでナイアガラの流れに任せた。樽はカナダ滝の方に流れていき滝を下ったとのことである。少々傷を負ったが、見事に生還したようである。CPホテルのロビー階廊下の壁には、アニー テイラーが樽に手を掛けてポーズを取っている写真11と同じ写真が掲げられていた。(つづく)

写真11(Wikipediaから)

写真11(Wikipediaから)