茶室には入ると心が落ち着きます。

大勢の人があつまる茶会より、普段のお稽古のほうが気持ちが穏やか。

それもそのはず茶会は一種のお祭りですから、参加するのきものもお道具も華やか。

でもやはり茶室は「色のない」ほうがいいな、と思っていたら、「色を捨てる美学」という一節を見付けて思わず目が留まりました。

「色の本棚3」(視覚研究所)です。

和室の色彩調和はアクセントになる色が5%。

「きもの5%の色の法則」

あとの95%はその色を見るため、引き立てるための色だそうです。

95%のなかの70%が天井や壁、そこりが障子やふすま。

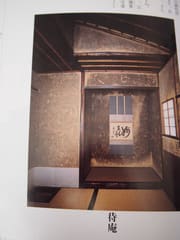

利休の待庵

利休の逸話に、庭の朝顔をすべて刈らせて、ただ一輪の花を飾ったという話がありますが、

彼は、花=色がもっとも美しく見える法則を知っていたのですね。

谷崎の「陰翳礼讃」には、日本の美意識のなかには陰た大きな役割を果たしているとありますが、確かに、モノクロの世界は、人を穏やかな気持ちにさせてくれます。

色というと、華やかさばかりを思い浮かべがちですが、ときには「色を捨てる」ことも大事なのかもしれません。

ときに、藍や黒、白といった色のない色に魅かれるのは、「わび・サビ」といった日本人の好みが顔を出すせいかも。

志村ふくみさんは、「紬茶会」なるものを行っているそうです。

「美しいキモノ」でかな?拝見したことがあります。

茶席には華やかなきものばかりではなく、「紬でいいのでは?」という趣旨。

お稽古でのきものは基本どんなものでもOKなので、いつか自分なりの「色を捨てた」きものでお茶を点ててみたいと思います。

「モノクロが郷愁を誘うわけ」より

気が向いたら

応援ポチ嬉しいです。