🌸『死後の真実』

☆エリザベス・キューブラー・ロス博士の『死後の真実』

*世界的に有名な「死」の研究者

☆自身の臨床経験や数多くの臨死体験例をもとに

*死後の世界について深く探求した一冊

☆『死と医療』の本を読み興味持ち読みました

⛳はじめに

☆昨今、注目を浴びている「死」というものに

*博士ほど真剣に取り組んだ人はありません

*数千人もの人の死ぬ瞬間に立ち会ったという博士

*死ぬ過程には、あるパターンがあることを発見した

*死ぬ過程には、あるパターンがあることを発見した

☆博士の「死にゆく過程の五段階」説

*「死後のいのちは永遠である」と言っている

*「気づく」かどうか、「知る」かどうかの問題であるとも言っている

*「死後のいのちは永遠である」と言っている

*「気づく」かどうか、「知る」かどうかの問題であるとも言っている

*ようなことが1冊の本として発表されたことはありませんでした

*医学界にも衝撃を与える本なのです

☆博士は、自身が気づいた「死後の真実」

☆博士は、自身が気づいた「死後の真実」

*2万件以上ものデータで裏付けし、身近な実例で説明している

*人が人生で直面する苦しい体験(精神的、肉体的両面)

*すべが遅かれ早かれ、その人自身の役に立つ

*その言葉に、筆者にとって考えさせられました

⛳『死後の真実』の論点

☆死は終わりではない

*死は人生の終着点ではない

*新たな始まりであるという考え方を提示している

☆臨死体験

*数多くの臨死体験例を紹介している

*それらの共通点や意味を分析することで

*死後の世界の一端を垣間見せてくれる

☆魂の永遠性

*人には肉体を超えた魂が存在し

*それは永遠であるという考え方を支持している

☆愛とつながり

*死後も愛する人々とのつながりは続くというメッセージを伝える

☆死に対する恐れを手放してくれる

*死を恐れずに、穏やかに人生を送るためのヒントを与えてくれる

⛳『死後の真実』の本の魅力

☆具体的な体験談に基づきストーリーを進めている

*実際の臨死体験者の証言を多数紹介しており

*身近に死後の世界を感じることができる

☆科学的な視点で、読者に新たな視点を与えてくれる

*臨死体験を科学的に分析し、その可能性を探り

☆心の安らぎと希望を与えてくれる

*死に対する不安や恐怖を抱えている人々に

⛳『死後の真実』の本、読者に与える影響

☆死生観の変化

*死に対する考え方や、人生の意味を問い直すきっかけとなる

☆心の癒し

*失恋や死別など、心の傷を抱えている人々の癒しにつながるかも

☆生きる喜び

*死は必ず来るものだからこそ

*今を大切に生きようという気持ちになる

⛳『死後の真実』の本の留意点

☆『死後の真実』あくまでも一つの考え方である

*科学的な証明がされているわけではない

☆読者によって、受け止め方は様々

⛳まとめ

☆『死後の真実』は、死という普遍的なテーマを扱いながらも

*読者に希望と勇気を与えてくれる

☆死を深く考えたい方、心の癒しを求めている方、読んでみて下さい

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『人はどう死ぬのか』

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『人はどう死ぬのか』

『死後の真実』『死にゆく過程の五段階』『キューブラー・ロス』

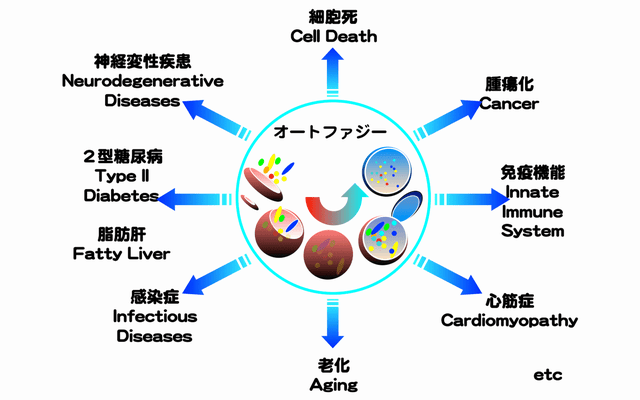

(『死後の真実』記事、ネットより画像引用)