この夏、塩尻行きで入手した一冊ですが「塩尻まで行って買ってきたのが盛岡駅の本」というのが何とも、ですね(汗)

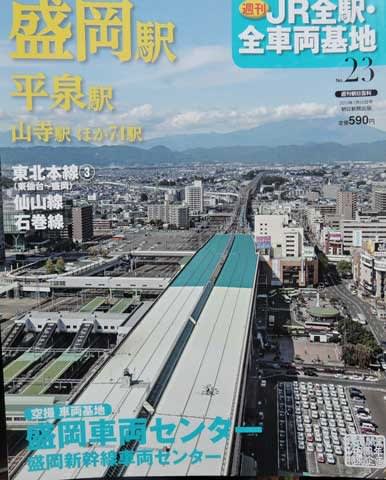

「週刊JR全駅・全車両基地 盛岡駅」(朝日新聞出版)

購入動機は勿論、取り上げられているのがわたしの故郷の駅だからです(汗)

本冊は2013年現在の盛岡駅の現況を中心に、東仙台〜盛岡間の東北本線・仙山線・石巻線の74駅を俯瞰した構成です。

わたしの幼少時の盛岡駅は、盛岡機関区、国鉄盛岡工場を併設して街の規模に比べると異例の広さを誇っていた物です。

が、機関区や工場の廃止に伴いそれらの土地の大半が再開発区域となり、今ではビルが林立する「ローカル副都心状態」となってしまいました。

が、それでも現在の駅そのものの規模は在来線ホーム5本と新幹線ホーム2本を擁し、東北本線を軸として秋田と宮古へのジャンクション機能を持つ地域のターミナルとしての威容を誇っています。

その一方で、ミニ新幹線の開業や東北本線から第3セクター化したIGRのターミナルも併設したため昔からは想像できない位に内部が複雑化してしまいましたが。

本冊は写真や図版を駆使してそららの概要を纏めていますが「同じ形の電車なのに狭軌と標準軌の路線が並び立つ線路配置」「新幹線ホームに色灯式信号機」「跨線橋利用の倉庫」とか微妙にユニークな駅の特徴が要領よく理解できる構成が素敵です。

そういえば私が子供の頃は昔の跨線橋を使った記憶がありましたが、まさか倉庫になっているとは思いませんでした。

また、盛岡駅にはごく最近までホームに上がるための地下道と地下改札口もあったのですが、現在は改修されて西口と東口を結ぶ自由通路になっています。こんな風に構造の変転が激しかったのもこの駅の特徴で、通史としての盛岡駅の本が何処からか出てくれないものかと思ったりもします。

その一方で車両センターの方は、かつての機関区や客車区、工場の様な「あらゆるタイプの車両が並び立っていたバラエティの広さ」が今はすっかり薄れてしまい、事実上キハ100系と701系電車の巣窟状態になっているのに一抹の寂しさも感じましたが。

それは置いておいて、

本書は冊子自体も大判で軽いですから、寝る前に寝っ転がって読むには好適w

という訳で購入以来、故郷の駅に想いを馳せる一冊としてなかなか楽しませて頂いております。

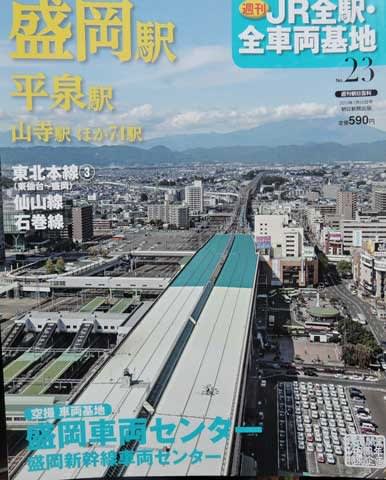

「週刊JR全駅・全車両基地 盛岡駅」(朝日新聞出版)

購入動機は勿論、取り上げられているのがわたしの故郷の駅だからです(汗)

本冊は2013年現在の盛岡駅の現況を中心に、東仙台〜盛岡間の東北本線・仙山線・石巻線の74駅を俯瞰した構成です。

わたしの幼少時の盛岡駅は、盛岡機関区、国鉄盛岡工場を併設して街の規模に比べると異例の広さを誇っていた物です。

が、機関区や工場の廃止に伴いそれらの土地の大半が再開発区域となり、今ではビルが林立する「ローカル副都心状態」となってしまいました。

が、それでも現在の駅そのものの規模は在来線ホーム5本と新幹線ホーム2本を擁し、東北本線を軸として秋田と宮古へのジャンクション機能を持つ地域のターミナルとしての威容を誇っています。

その一方で、ミニ新幹線の開業や東北本線から第3セクター化したIGRのターミナルも併設したため昔からは想像できない位に内部が複雑化してしまいましたが。

本冊は写真や図版を駆使してそららの概要を纏めていますが「同じ形の電車なのに狭軌と標準軌の路線が並び立つ線路配置」「新幹線ホームに色灯式信号機」「跨線橋利用の倉庫」とか微妙にユニークな駅の特徴が要領よく理解できる構成が素敵です。

そういえば私が子供の頃は昔の跨線橋を使った記憶がありましたが、まさか倉庫になっているとは思いませんでした。

また、盛岡駅にはごく最近までホームに上がるための地下道と地下改札口もあったのですが、現在は改修されて西口と東口を結ぶ自由通路になっています。こんな風に構造の変転が激しかったのもこの駅の特徴で、通史としての盛岡駅の本が何処からか出てくれないものかと思ったりもします。

その一方で車両センターの方は、かつての機関区や客車区、工場の様な「あらゆるタイプの車両が並び立っていたバラエティの広さ」が今はすっかり薄れてしまい、事実上キハ100系と701系電車の巣窟状態になっているのに一抹の寂しさも感じましたが。

それは置いておいて、

本書は冊子自体も大判で軽いですから、寝る前に寝っ転がって読むには好適w

という訳で購入以来、故郷の駅に想いを馳せる一冊としてなかなか楽しませて頂いております。