釈尊は、人々が、自己の本来的な尊厳性の無知から、自己中心的な目先の欲望にとらわれ、他の人を不幸に陥れても幸せになろうとするエゴイズムに覆われていると喝破した。

そして、内なる永遠普遍の法に目覚めて、根源的な無知(無明)から解放された自己の本来の清浄な生命に立ち返る生き方こそ、人間が人間らしく生きるために必要な最も尊く優れたものであると教えている。

それは、内なる智慧の発現によって、無上の尊厳性を人間自身の生命に取り戻し、無限の可能性の開花を促す、<人間価値の再生>であるといえるだろう。

釈尊は、自己の尊厳性を自覚することによって、他者の尊厳性を知り、尊敬することを教えた。

これが<慈悲>の基本精神である。

人類史のすべては、「人間」という原点に帰着する。

だが、原点である人間を手段・手駒として、軽視して利用してきたのが、我が国の恥ずべき歴史の歪みの実相でもある。

日本は厳密な意味で、明治維新から誤った道を歩み始め、軍部政府の台頭と暴走を許し、破滅の道へ突き進んでいった。

最大の問題は、天皇を神格し、巧妙に国民を戦争へ向け総動員していったこと。

結果として、失われる必要がないはずだった<無数の国民>を死に追いやった。

その責任は重いはず。

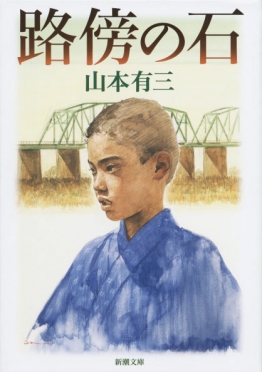

「たったひとりしかいない自分を、たった一度しかない一生を、ほんとうに生かされなかったなら、人間、生まれできたかいがないじゃないか」作家・山本有三

「路傍の石」

一度きりの人生。

自分はどういくるのか?

人生の価値とは「人の喜びのために生きることから生まれる。

「何があっても一人の可能性」を信じることだ。

この一生を如何に輝かせるか―青年なら真剣に思考することだ。

路傍の石

極貧の家に生れた愛川吾一は、貧しさゆえに幼くして奉公に出される。やがて母親の死を期に、ただ一人上京した彼は、苦労の末、見習いを経て文選工となってゆく。厳しい境遇におかれながらも純真さを失わず、経済的にも精神的にも自立した人間になろうと努力する吾一少年のひたむきな姿。本書には、主人公吾一の青年期を躍動的に描いた六章を“路傍の石・付録”として併せ収める。

脳機能は20歳でピークとなり、それ以降は直線的に下がっていくのです。

特に現代は、携帯電話やパソコン、テレビのおかげで便利になった反面、記憶や思索の機会が減り、脳機能の衰えが顕著になってきています。

その上、平均寿命はこれからも延び続ける超高齢社会。

いかに脳機能を維持するかが、現代社会の課題となっています。

ただ、1日運動しただけで、急に体力がつくことがないように、脳もトレーニングを継続することが、とても重要です。

毎日は大変でも、せめて週に3、4回は意識的にトレーニングを行いたいところです。

やる気を維持するための最大のコツは、やったことに対して「誰かが近くで褒めてくれる」こと。

できれば、家族か友達と一緒にトレーニングし、お互いを認め合う、そんな環境ができれば続けやすくなります。

あとは、競争することでしょうか。

人と競うと、負けたときにやる気がなくなってしまうこともあるので、常に「昨日の自分」と競争することをオススメします。

脳トレには、読み・書き・計算など、さまざまな方法があります。

中でも大切なのは頭の回転速度・情報処理の速度を上げるための「認知速度」のトレーニングと、記憶できる容量を上げる「作動記憶」のトレーニングです。

これらのトレーニングで脳機能は向上し、前頭前野、頭頂葉、側頭葉の体積が増えることが、私の実験で証明されています。

脳トレの継続に加え、程よい有酸素運動と十分な睡眠、バランスの取れた食事、そして、人とのコミュニケーションが欠かせません。

メール、電話で済ませているばかりではなく、直接会いにいく―そんなふうに、一段階、深いコミュニケーションを取ることが、健康維持、脳の活性化につながり、人生を豊かにしていきます。

内容紹介

脳研究からわかった、読書で成績がよくなる科学的な理由をわかりやすく解説。読書習慣がある人は成績がよい傾向にある調査結果も見せながら、読書の大切さを明らかにします。

著者について

1959年千葉県千葉市生まれ。東北大学医学部卒業。同大学院医学系研究科修了。スウェーデン王国カロリンスカ研究所客員研究員、東北大学助手、講師を経て、現在同大学教授。博士(医学)。元文化審議会国語分科会委員。脳のどの部分にどのような機能があるのかを調べる「ブレインイメージング研究」の、日本における第一人者。

認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)

認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~(新オレンジプラン)では、認知症の人が住み慣れた地域の良い環境で自分らしく暮らし続けるために必要としていることに的確に応えていくことを旨としつつ、以下の7つの柱に沿って、施策を総合的に推進していくこととしています。

認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)の7つの柱

1.認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

社会全体で認知症の人を支える基盤として、認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーンや認知症サポーターの養成、学校教育における認知症の人を含む高齢者への理解の推進など、認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進を図ります。

主な政策:【認知症サポーター】

認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者です。市町村や職場などで実施されている「認知症サポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」となります。

2.認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

本人主体の医療・介護等を基本に据えて医療・介護等が有機的に連携し、認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目なく提供されることで、認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるようにします。このため、早期診断・早期対応を軸とし、行動・心理症状(BPSD:Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)や身体合併症等が見られた場合にも、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、退院・退所後もそのときの容態にもっともふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築します。

主な政策1:【かかりつけ医の認知症対応力向上研修・認知症サポート医の養成研修】

地域の中で認知症の人を支えていくには、何よりも身近なかかりつけ医が認知症に対する対応力を高め、必要に応じて適切な医療機関につなぐことが重要であり、かかりつけ医の認知症対応力を向上させるための研修を実施し、また、初期集中支援チームのバックアップや、かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役等の役割を担う認知症サポート医の養成を進めています。

主な政策2:【歯科医師・薬剤師の認知症対応力向上研修】

歯科医師等による口腔機能の管理や薬剤師による服薬指導等を通じてこれらの専門家が高齢者等と接する中で、認知症の疑いがある人に早期に気付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導等を適切に行うことを推進しています。主な政策3:【認知症疾患医療センター】

認知症疾患医療センターは、認知症の速やかな鑑別診断や、行動・心理症状(BPSD)と身体合併症に対する急性期医療、専門医療相談、関係機関との連携、研修会の開催等の役割を担います。

主な政策4:【認知症初期集中支援チーム】

認知症初期集中支援チームは、医療・介護の専門職が家族の相談等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、必要な医療や介護の導入・調整や、家族支援などの所為の支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポートを行うチームです。

主な政策5:【病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修・看護職員認知症対応力向上研修】

身体合併症対応等を行う医療機関での認知症への対応力の向上を図る観点から、関係団体による研修も積極的に活用しながら、病院勤務の医療従事者に対する認知症対応力向上研修の受講を進め、また研修受講者が同じ医療機関等の看護職員に対して伝達することで、医療機関内等での認知症ケアの適切な実施とマネジメント体制の構築を進めています。

主な政策6:【BPSDガイドライン】

行動・心理症状(BPSD)が見られた場合にも的確なアセスメントを行った上で非薬物的介入を対応の第一選択とするのが原則で有り、行動・心理症状(BPSD)に投薬をもって対応する場合においても、生活能力が低下しやすいことや服薬による副作用が生じやすいことなど高齢者の特性を考慮した対応がなされる必要があること等を「ガイドライン」化しています。

「かかりつけ医のためのBPSDに対応する向精神薬使用ガイドライン(第2版)」について

主な政策7:【認知症介護実践者研修等】

認知症の人への介護等に当たっては、認知症のことをよく理解し、本人主体の介護を行うことで、できる限り認知症の進行を緩徐化させ、行動・心理症状(BPSD)を予防できるような形でサービスを提供することが求められています。このような良質な介護を担うことができる人材を質・量ともに確保していくための研修事業があります。

主な政策8:【認知症ケアパス】

認知症ケアパスとは、地域ごとに、発症予防から人生の最終段階まで、生活機能障害の進行状況に合わせ、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのか、これらの流れをあわかじめ標準的に示したものです。

地域ごとに「認知症ケアパス」を確立し、認知症の人やその家族、医療・介護関係者等の間で共有され、サービスが切れ目なく提供されるようにその活用を推進しています。

主な政策9:【認知症地域支援推進員】

認知症地域支援推進員は、医療・介護等の支援ネットワーク構築、認知症対応力向上のための支援、相談支援・支援体制の構築等を行います。

3.若年性認知症施策の強化

若年性認知症の人については、就労や生活費、子どもの教育費等の経済的な問題が大きい、主介護者が配偶者となる場合が多く、時に本人や配偶者の親等の介護と重なって複数介護になる等の特徴があることから、居場所づくり、就労・社会参加支援等の様々な分野にわたる支援を総合的に講じていきます。

主な政策1:【若年性認知症コーディネーター】

主な政策2:【全国若年性認知症コールセンター】

若年性認知症の総合相談窓口として設置されています。

主な政策3:【若年性認知症ハンドブック/ガイドブック】

「若年性認知症ハンドブック」[PDF形式:17498KB]:若年性認知症の人が発症初期の段階からその状態に応じた適切なサービスが利用できるよう、若年性認知症と診断された本人と家族が知っておきたいことをまとめたハンドブックです。

「若年性認知症支援ガイドブック」[PDF形式:5574KB]:若年性認知症の相談業務の担当者等が、本人や家族から相談を受けて対応したり、支援する際に、きめ細かく対応するためのガイドブックです。

4.認知症の人の介護者への支援

高齢化の進展に伴って認知症の人が増えていくことが見込まれる中、認知症の人の介護者への支援を行うことが認知症の人の生活の質の改善にも繋がるとの観点に立って、介護者の精神的身体的負担を軽減する観点からの支援や介護者の生活と介護の両立を支援する取組を推進します。

主な政策:【認知症カフェ】

認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有しお互いを理解し合う「認知症カフェ」等の設置を推進しています。地域の状況に応じて、様々な共有主体により実施されています。

5.認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

65歳以上高齢者の約4人に1 人が認知症の人又はその予備群と言われる中、高齢者全体にとって暮らしやすい環境を整備することが、認知症の人が暮らしやすい地域づくりに繋がると考えられ、生活支援(ソフト面)、生活しやすい環境の整備(ハード面)、就労・社会参加支援及び安全確保の観点から、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進に取り組んでいます。

6.認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

認知症をきたす疾患それぞれの病態解明や行動・心理症状(BPSD)を起こすメカニズムの解明を通じて、認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発の推進を図ります。また、研究開発により効果が確認されたものについては、速やかに普及に向けた取組を行います。なお、認知症に係る研究開発及びその成果の普及の推進に当たっては、「健康・医療戦略」及び「医療分野研究開発推進計画」に基づき取り組んでいます。

7.認知症の人やその家族の視点の重視

これまでの認知症施策は、ともすれば、認知症の人を支える側の視点に偏りがちであったとの観点から、認知症の人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるキャンペーン(再掲)のほか、初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援、認知症施策の企画・立案や評価への認知症の人やその家族の参画など、認知症の人やその家族の視点を重視した取組を進めていきます。

終わりに

認知症施策推進総合戦略は1~7の柱を踏まえ、こうした締めくくりを行っています。

- 認知症高齢者等にやさしい地域の実現には、国を挙げた取組みが必要。認知症への対応に当たっては、常に一歩先んじて何らかの手を打つという意識を、社会全体で共有していかなければならない。

- →関係省庁の連携はもとより、行政だけでなく民間セクターや地域住民自らなど、様々な主体がそれぞれの役割を果たしていくことが求められる。

- 認知症高齢者等にやさしい地域は、決して認知症の人だけにやさしい地域ではない。

- →コミュニティの繋がりこそがその基盤。認知症高齢者等にやさしい地域づくりを通じ地域を再生するという視点も重要。

- 認知症への対応は今や世界共通の課題。本戦略の進捗状況は、認知症の人やその家族の意見を聞きながら随時点検。

- →認知症ケアや予防に向けた取組についての好事例の国際発信や国際連携を進めることで、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを世界的に推進。

- 医療・介護サービス等の提供に関し、個々の資源の整備に係る数値目標だけでなく、これらの施策のアウトカム指標の在り方についても検討し、できる限りの定量的評価を目指す。

- →これらの点検・評価を踏まえ、本戦略の不断の見直しを実施。

全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議

PDFファイルを見るためには、

2019年07月01日

リブラに当局は強い懸念

米フェイスブックは6月18日、デジタル通貨「リブラ(Libra)」についての概要、いわゆるホワイトペーパーを公表した。2020年にサービスを開始する予定だ。ジュネーブに創設するその運営組織「リブラ協会」には、現時点で27の企業・団体が参加を表明している。

これに対して、国際機関や各国の金融当局あるいは米国議会などからは、一斉に強い懸念が示された。その背景にあるのは、第1に、リブラが、現在流通している仮想通貨(暗号資産)とはけた違いに、小口決済手段としてグローバルに利用される可能性があることを、多くの人が一瞬で見抜いたことだろう。

それゆえに、この新通貨が金融システムを不安定化させるリスク、金融政策の有効性を低下させるリスク、マネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪に利用されるリスク等が大きいことが認識された。

第2は、この構想を設計し、また少なくとも当面の運営をリードするのが、大規模な個人データ流出問題を引き起こし、世界中で強い批判を浴びたフェイスブックだったという点だ。

この点を考えると、リブラが現在の設計のもとで、予定通りに2020年にサービス開始できる可能性は高くはないのではないか。

既存の仮想通貨とは全く異なる存在

このリブラは、既存の仮想通貨(暗号資産)とは全く異なるものだという点を、まず理解しておく必要がある。仮想通貨(暗号資産)は投資対象としては関心を集める一方、決済手段としての利用はかなり限られている。これは、仮想通貨(暗号資産)の価格のボラティリティ(変動率)が非常に高いことによる。そして、そのボラティリティの高さは、仮想通貨(暗号資産)が本源的な価値を持っていないことに起因するところが大きいと筆者は考えている。

一方で、このリブラは、投資手段、価値貯蔵手段としては意図されておらず、もっぱら決済手段としての利用のみが意図されたマネーだ。そのため、価格の安定性に最大限配慮した設計となっているのが特徴である。

リブラの価値は、主要国の法定通貨や短期国債など安全資産のバスケットで裏付けられる。利用者は、これらの安全資産をリブラ協会に渡すことと交換で、リブラを手にすることができる。リブラ協会はこれらの安全資産を「リブラ・リザーブ」として保持する。そのため、リブラの価値は比較的安定するとともに、常に安全資産と換金することを保証されるため高い信用力が与えられる。

リブラ協会は、かつての兌換制度下の中央銀行に近い役割を果たすことになるのだろう。この点でも、リブラは既存の仮想通貨(暗号資産)とは大きく異なる存在となる。ビットコインなどは、既存の政府、中央銀行、銀行制度などを否定し、マネーを人々の手に取り戻すという思想の下に生み出されたものだ。そのため、中央管理者はいない。

しかし、リブラはリブラ協会という中央管理者を持つのである。通貨が中央銀行や民間銀行の債務であるように、リブラはリブラ協会の債務だ。他方、仮想通貨(暗号資産)は誰の債務でもなく、単に資産である。この点から、リブラは決済手段に使われる電子マネーに近いものと言えるのではないか。

さらに、リブラ協会は、リブラ・リザーブを銀行預金や国債の形で保有することから、既存の金融システムとも結びついている。既存の金融制度を否定し、そこから遊離している仮想通貨(暗号資産)とは異なるのである。

金融包摂という社会的意義を掲げるフェイスブック

フェイスブックがホワイトペーパーでことさら強調しているのは、リブラが金融包摂(ファイナンシャル・インクルージョン)の問題への対応に役立つ、という社会貢献的意義である。

他方、こうした説明を、フェイスブックが自らの勢力圏拡大の意図を覆い隠すものであり、偽善的で胡散臭い、と考える向きも多いだろう。

フェイスブックは、世界中で17億人の銀行を利用できない人に、リブラは決済手段を提供できると主張する。

また、貧しい人の決済コストを軽減するにも役立つとしている。

今の決済システムは、多くの人、とりわけ貧困層にとってコストが高い面があることは否定できない。世界銀行によると、新興国の出稼ぎ労働者は、本国への送金に平均6.9%の手数料を支払っているという。

また、米ピュー慈善財団の2014年の報告書によると、銀行口座のない米国人はプリペイドカードの使用に毎月10~30ドルの手数料を支払っている場合があるという。

匿名性に大きな懸念

金融包摂という大義名分をかざされると、金融当局はフェイスブックの計画のすべてを批判することはできない。しかし、一方で、強く警戒しているのは、フェイスブックが白書の中で、「ブロックチェーン技術に基づく仮想通貨には『匿名性』があり利用者は身元を明かさずに利用できる」としている点だ。このもとでは、本人確認が確実になされず、リブラがマネーロンダリングなど犯罪に利用されるリスクが懸念される。

他方、フェイスブックがリブラの主な利用者として想定している低所得者に本人確認を義務付けることは、容易ではない。

貧困層はパスポート、定まった住所や公共料金の請求書などで身元を証明できないことが多いためだ。そこで、本人確認を義務付ければ、リブラが主に想定している貧困層の利用者は増えず、金融包摂や格差対策というリブラの理念は失われてしまうのである。

リブラが既存の銀行預金を広範囲に代替することはない

リブラは、銀行にアクセスできない低所得者の間で、あるいは自国通貨の信認が低い新興国などで、その利用が一定程度広がる可能性は十分にあるだろう。

しかし、インターネットにアクセスできない人が世界に依然多いということが、その利用を制限してしまうのではないか。世界銀行によれば、金融システムから排除された17億人のうち、実に4分の3はインターネットにアクセスできないからだ。

リブラが新たな小口決済手段として現金を代替していけば、現金発行は減少する。これは、中央銀行の利子収入(シニョレッジ)を減少させ、その業務に支障をきたす可能性がある。また、リブラが銀行預金も代替していけば、銀行預金の減少が銀行の貸出抑制に繋がり、経済活動に悪影響が及ぶ、あるいは銀行制度を通じた伝統的な金融政策の効果を低下させてしまう可能性があるかもしれない。

ただし、リブラの発行はリブラ協会が保有する銀行預金の増加をもたらすことから、実際に生じるのは世界の銀行預金総量の減少ではなく、銀行預金が特定国、特定銀行に偏るという偏在の問題であるかもしれない。

しかし、世界の人々が、低いコストの決済手段も提供している現金や銀行預金を通じた決済すべてを、一気にリブラに切り替えることは考えにくい。

また、中央銀行が発行する現金と同様に、リブラの保有者に利子は支払われないことから、利子が付く銀行預金の大半をリブラに置き換えるインセンティブを人々が持つことはないだろう。

さらに、当局によって現在のリブラの設計も今後大きく見直される可能性が十分にある点を踏まえると、リブラが金融政策の有効性や金融制度に大きな影響を与え、金融リスクを大きく高めてしまうと考えるのは、悲観的過ぎるのではないか。

それよりも、金融包摂という問題を改めて世界に投げかけた、という点において、リブラ計画は最も評価されるべきかもしれない。

木内登英Takahide Kiuchi

金融ITイノベーション事業本部

エグゼクティブ・エコノミスト

専門:内外経済・金融

タリバーンはどこを支配しているか アフガン駐留米軍が評価をとりやめた理由

ニューヨークタイムズ 世界の話題

2019.05.27

戦闘から逃れ、アフガニスタンのナンガルハール州にトラックで到着した住民たち

アフガニスタン駐留米軍司令部が、これまで定期的に出していた情勢評価を取りやめたことが2019年5月1日、明らかになった。アフガニスタン政府軍と反政府武装勢力の、それぞれの支配下にある地域と住民数を記した情勢評価は、対テロ戦争の進展具合を測るうえで重要な公的情報だった。

駐留米軍は、情勢評価が司令官たちの「意思決定にとって限られた価値しか持たなくなった」と言明した。だが、つい1年半ほど前の17年11月まで、当時のアフガニスタン駐留米軍司令官は情報評価を「反乱勢力に対抗するうえで最も効果的な判断基準」と呼んでいたのだ。

情勢評価は少なくとも10年以降さまざまな形で出されてきたが、米政府のアフガニスタン復興特別監察総監による最近の四半期報告書で取りやめが公表された。

「我々は情勢評価とりやめの判断に困っている」。

監察総監のジョン・ソプコはあるインタビューで語った。「アメリカンフットボールの試合でスコアボードを消して、タッチダウン(6点)をとるかフィールドゴール(3点)にするかはどうでもいい、と言うようなものだ」と。

報告書によると、アフガニスタン駐留米軍司令官は、アフガニスタンの全407地区を網羅してきた情勢評価は「主観的なもの」であり、評価する「モデルが不正確」なため、分析結果を出すのが難しかったと監察総監に伝えた。

米軍が主導する連合軍広報官のデイブ・バトラーは「我々は米国の利益を守るために、政治解決(訳注=アフガニスタン反政府武装勢力タリバーンとの和平協議)の条件を設定することに集中的に取り組んでいる」とニューヨーク・タイムズ紙に寄せた声明で述べるとともに、情勢評価は「米国市民と同盟側を守るという我々の任務にほとんど役立たなかった」と述べた。

RPAの世界市場規模は2020年に50億ドルに達すると見込まれている。2025年には1億人相当の労働者にあたるロボットが働く世の中に

SPONSORED CONTENT 三菱商事

さらにバトラーは、情勢評価に盛り込まれる情報はすでに諜報(ちょうほう)機関によってソプコに提供されているとも付言した。

だが、ソプコは言った。米軍とアフガニスタン政府軍は、タリバーンと同様、アフガニスタンで何が起きているのか良く分かっている。それなのに、情勢評価を取りやめるのは一般市民にとって重要な情報公開を断ち切ることになる、と語った。

同時に、彼や米国議会の多くの議員は一般には公開されない機密情報にアクセスできた、とも明かした。

「現地で何が起きているのか。我々がやっている仕事はどれほど良いのか悪いのか。それを知らされない唯一の人びとが、我々のために税金を払っている人びと、すなわち米国の納税者だ」とソプコは言った。

米国防総省の情勢分析に異議を唱えた軍事評論家のビル・ロッジオは、駐留米軍の情勢評価報告は最近、特に都市部以外でアフガニスタン政府軍の管理下にある地域が縮小していることを示している、と言い立てた。

「地区ごとの情勢評価では失敗が目立っている。米軍が望んでいた成功のメッセージとは正反対だ」とロッジオはメールで語った。「もし情勢評価がアフガニスタン軍部による失地回復を明示してきたなら、間違いなく米軍は情報を出し続けるだろう」とロッジオは述べた。

ソプコの四半期報告書は、情勢評価には限界があるものの、「アフガニスタンの治安状況の変化を継続的に追ってきた」米軍が提供する「唯一機密扱いされずに公開されてきた測定基準」だった、と明記した。

アフガニスタンのKhogyani地区への攻撃で死亡した2人の兄弟の葬儀から帰る地区の人びと=2018年7月8日、Jim Huylebroek/The New York Times

18年に及ぶアフガニスタン紛争。その情報宣伝を制限する情勢評価の取りやめは最新のことだが、米軍は17年10月にもアフガニスタン治安部隊の死傷者数を報告しなかった。死傷者数が、現在米国防総省が容認できるとしている限界に近付いたためだった。

機密扱いや制限の対象には、アフガニスタン治安部隊の能力評価や政府軍の作戦即応態勢および警察装備に関する情報もある。さらに、アフガニスタン内務省による反腐敗作戦、一定の治安基準に達するためのアフガニスタン軍部の進捗(しんちょく)具合の関連情報もそうだ。

18年9月までアフガニスタン駐留米軍司令官だったジョン・ニコルソンは17年11月、記者たちに語った。地区と住民人口に関するデータは「我々にとっての主要ファクターだ」と。さらに彼はアフガニスタン政府が19年末までに全人口の80%を支配下に置くことができるよう期待している、とも語った。

米軍による最新の情勢評価は同年1月に発表されたもので、18年10月までの3カ月間が対象。それによると、アフガニスタン政府は、人口の63・5%を含む地域を支配していたが、その前の四半期に比べると1・7%の減少だった。

また報告書によると、タリバーン側の攻勢で人口の10・8%が住む地域が反政府勢力側の支配下に置かれた。それ以外の地域は紛争中とみられた。

米国防総省は、その時点でデータが「不正確」かつ「主観的」であるとして、情勢評価は米軍の戦略の「効果を示すものではなかった」と述べた。米軍が初めて自らの判断基準を批判した、とソプコは語った。

軍事評論家のロッジオは米シンクタンク「民主主義防衛財団」の上級研究員だが、米ニュースサイト「Long War Journal」で共著した分析文書で、アフガニスタン政府が管理下に置いているのは人口の48%で、タリバーンの支配下にいるのが9%、残る地域は紛争下にあると指摘した。

一方、監察総監の報告書によると、アフガニスタン政府側の死傷者数は18年12月から19年2月までの間、前年同期に比べ31%も増加した。また反政府勢力の攻撃は18年11月から19年1月にかけて激化し、その前の18年10月までの四半期より19%も攻撃回数が増えた、としている。

こうした数字は、カタールの首都ドーハで行われている米国とタリバーンによる和平協議を有利に進めようと、双方が戦闘のペースを上げていることを示唆している。19年4月12日、タリバーンは春季攻勢の開始を宣言した。

同報告書によると、アフガニスタンの政府軍と警察部隊は公認の人員レベルに達していない。政府軍は公認された人員22万7千人より3万6千人も少なく、警察部隊は公認されている12万5千人より6600人少なかった、と指摘した。

政府軍も警察部隊も、汚職やひどい統率力、それに兵員の脱走という問題に悩んでいる。司令官の中には、兵員数を水増しして「幽霊兵士」をでっちあげ、余分な給料を着服する者までいるという。

米国内でも、パイロット養成授業に通うアフガニスタン人研修生の40%以上が無断欠勤(AWOL)するという事態が発生。その後、国防総省は養成授業を閉鎖した、と報告書は述べている。ソプコは、軍事訓練を受けているアフガニスタン人のAWOLの比率は、その他の国々からの研修生より高い、と述べた。

報告書は、たとえ和平合意が達成されたとしても、アフガニスタンにおける米国の軍事・復興の努力は長年にわたる幾多の障害に直面することになるだろう、と警告した。そして①不安の拡大②地域特有の汚職③女性の権利向上を阻むさまざまな脅威④麻薬違法取引の横行など8項目の重大関心分野をリストアップした。

米国は、タリバーンの資金源に役立っているアヘンの生産と密輸を阻止するために02年以降90億ドルを投入してきた。それでもアフガニスタンはケシの栽培では世界のトップを走り続け、国連薬物犯罪事務所(UNODC、本部・ウィーン)によると、17年には最高を記録した。

報告書によると、米国が01年以降アフガニスタンに投じた費用は7800億ドル。うち1330億ドルは復興目的だった。

米国とタリバーンの和平協議は、米軍の撤収と引き換えにアフガン国内でのテロ攻撃の中止をタリバーンが保証するという枠組み合意に達した。しかし、戦闘は拡大し、反政府勢力による市民攻撃は続いている。

「和平合意に署名したからといって危険性が自動的に解消されるということはない」。ソプコは言った。「我々が議会や政府に言っていることは『先のことを考えろ』に尽きる」。(抄訳)

(David Zucchino)©2019 The New York Times

---------------------------------------------------------

アフガン和平 足踏み 会議急きょ中止に

毎日新聞2019年4月20日

【ニューデリー松井聡】アフガニスタンの和平を議論するため、国内の関係者が中東カタールに集まり20日から開催予定だった会議が急きょ取りやめになった。旧支配勢力タリバンがアフガン政府との直接交渉を拒否する中、会議にはタリバンや政府を含む各界からの出席が見込まれ、直接交渉の地ならしになる可能性があるとみられていた。

だが派遣団の構成を巡り政府側と主催するカタール政府が折り合えず、改めて和平進展の難しさが浮き彫りになった。

トランプ米政権はアフガンからの米軍撤収に向けてタリバンとの協議を進めているが、米側が撤収の条件。

-------------------------------

タリバン側はアフガンの国土をテロの拠点として使わないとの約束。

1979年のソ連軍侵攻から40年も続いたアフガンの戦乱を収拾するためには、関係国の責任も重要。

また、米軍の性急な撤退は「戦略的ミスになる」とミリ―陸軍参謀総長は慎重な姿勢。

平成31年4月24日 外務省

-

[参考]ニジェール共和国基礎データ

ニジェール共和国の面積は約126.7万平方キロメートル(日本の約4倍),人口は2,148万人(2017年,世界銀行),人口一人当たり国民総所得(GNI)は360米ドル(2017年,世界銀行)。

藩閥(はんばつ)とは、明治時代を通じて日本の政府や陸海軍の要職をほぼ独占していた「薩長土肥」(薩摩藩・長州藩・土佐藩・肥前藩)出身の有力者によって形成されていた概念的な寡頭制に対する批判的な呼称。

藩閥の構成員が閣僚の多数を占める内閣を、藩閥政府あるいは藩閥内閣という。薩長土肥とはいうものの、土佐・肥前(佐賀藩)出身者は少数にとどまり、薩摩・長州両藩出身者が群を抜いて大規模な閥族(薩長閥)を形成した。

1871年(明治4年)の廃藩置県後に整った新しい官制で、薩長土肥の出身者が参議や各省の卿の大部分を独占したため、藩閥政府が形成された。

やがて西郷隆盛の下野と西南戦争での死、紀尾井坂の変での大久保利通の暗殺によって薩摩閥は勢いを失い、特に最高指導者層は、伊藤博文や山縣有朋ら長州閥の独り勝ちとなった。薩摩閥は、特に中堅層ではこれに対抗するだけの勢力は維持したものの、幕末期をほぼ無傷で乗り切って維新を迎えたころ(長州はこの間に多くの人材を失っている)の優位は失われ、やや劣勢に立たされる形となった。

1885年(明治18年)に内閣制度ができたあとは、薩摩系の中堅層が育って失地回復したこともあり、薩長出身者の多くが内閣総理大臣、国務大臣、元老となった。

藩閥は議会政治に対する抵抗勢力であり、民本主義もしくは一君万民論的な理想論とは相容れない情実的システムであるため、当時から批判的に取り扱われてきた。

自由民権運動においては批判の対象とされ、大正デモクラシーでは「打破閥族・擁護憲政」が合言葉とされた。

一方で政府と軍の各部署の間の「有機的な連係」が藩閥によって形成されていたという側面があったと指摘し、藩閥の消滅による緊張感の低下が政党の腐敗を招き、官僚や軍部に迎合するようになったと見る説(山本七平など)もある。

この立場からは大正時代以降試験や育成機関から採用された官僚や軍人が部署の実権を掌握すると、縦割り行政の弊害が甚だしくなり国家の方針が定まらず迷走することになったという指摘がある。

藩閥の内閣総理大臣

伊藤博文(長州藩)1・5・7・10代目

黒田清隆(薩摩藩)2代目

山縣有朋(長州藩)3・9代目

松方正義(薩摩藩)4・6代目

大隈重信(佐賀藩)8・17代目

桂太郎(長州藩)11・13・15代目

山本権兵衛(薩摩藩)16・22代目

寺内正毅(長州藩)18代目

田中義一(長州藩)26代目

明治期の内閣(第1次伊藤内閣から第2次西園寺内閣まで)の閣僚経験者は延べ79名であるが、内、出身藩別に見ると、薩摩藩(14名)、長州藩(14名)、土佐藩(9名)、佐賀藩(5名)となっている。

その他の出身で同一藩の出身者は、2名までは尾張藩、豊岡藩等数例あるが、3名となると徳島藩が旧藩主蜂須賀茂韶を含めて[1]漸く到達する程度となっている。

また、その他の出身者であっても伊東巳代治、金子堅太郎、末松謙澄など、明らかに藩閥政治家の側近である者も多い。

7/17(水) J-CASTニュース

阪神の本拠地・甲子園球場

阪神の自力Vが消滅した。阪神は2019年7月16日、ナゴヤドームで中日と対戦し、2-3のサヨナラ負けを喫した。中日先発・松坂大輔投手(38)から3回までに2点を奪ったが、4回以降打線が沈黙しゼロ行進。9回には阪神4番手の小野泰己投手(25)が1死満塁の場面でソイロ・アルモンテ外野手(30)に押し出しの四球を与えて試合終了。チームは今シーズン4度目のサヨナラ負けで5連敗となった。

阪神がまたしても貧打に泣いた。この日の4安打は全て松坂から放ったもので、4回以降ヒットはなし。ストレートに球威がなく変化球で勝負してきた松坂を打ち崩すチャンスはあったものの、あと一本が出ず今シーズンワーストタイの5連敗。連敗中の5試合の総得点は8点と、1試合平均で2点以下の散々たる結果に終わっている。

■失策は12球団断トツの「72」

借金「4」としながらも、中日と並んで3位を死守。これは投手陣の踏ん張りによるところが大きい。阪神のチーム防御率3.41は12球団トップの成績。チームの貧打もさることながら、12球団ワーストの「72」の失策も勝てない大きな要因だ。リーグ最少となる中日の「28」失策の倍以上で、パ・リーグ最多のオリックスの「55」失策と比べても断トツの数字である。

得点力が低下するチームに追い打ちをかけるように打線の主軸を担うジェフリー・マルテ内野手(28)が左膝の違和感で戦線離脱。マルテの代役として新外国人ヤンハービス・ソラーテ内野手(32)の早期1軍昇格が見込まれるが、虎党の間で再燃しているのが4番問題だ。ネットでは好機に弱い虎の主砲・大山悠輔内野手(24)の起用法に疑問の声が続出している。

開幕からここまで矢野燿大監督(50)は一貫して大山を4番に起用し続けている。若き主砲を育てるという目的での起用とみられる。大山が不振に陥っても、好機に打てなくても打順を変えずこだわり続ける指揮官。今シーズン、開幕からスタメン4番を固定し続けるのはセ・リーグでは阪神だけ。12球団を見渡しても、西武の山川穂高内野手(27)と大山だけである。

「もっと楽に打てる打順で打たせれば...」

在京球団関係者は大山の4番起用について次のように語った。

「大山は4番の役割を果たそうとして大振りが目立つ。松坂に対しても、コンパクトに振れば当たるのに一発を狙うあまり振りが大きくなっていた。チャンスの打席では力が入りすぎ。もっと楽に打てる打順で打たせれば、大山の本来の力が発揮できるはず。矢野監督の気持ちも分かりますが、ここ柔軟に考えるべき。ただ、一番の問題は4番を任せる選手が見当たらないこと。これが今の阪神の大きな問題でしょう」

打線の起爆剤として期待のかかるソラーテは7月20日過ぎに来日する予定。早ければ26日の巨人戦がデビュー戦となるが、米国では7月1日以来、実戦出場がなく「即戦力」としての力は未知数だ。好投を続ける投手陣に対して、野手陣の貧打、失策と課題山積の矢野阪神。ウサギの尻尾は遥かかなた...。

7/17(水) 6:09配信 THE PAGE

今季初登板の松坂に5回4安打2点と翻弄された阪神はサヨナラ負けで自力V消滅(写真資料・黒田史夫)

阪神は16日、ナゴヤドームで行われた中日戦に9回、痛恨のサヨナラ押し出し四球で敗れ5連敗を喫した。一方、巨人はヤクルトに快勝して連勝を5に伸ばし、ゲーム差が11.5と広がり自力Vが消滅した。阪神は今季初登板した松坂大輔の投球術に5回4安打2得点と翻弄され、9回に守護神のドリスでなく小野泰己を投入するという不可解な采配で力尽きた。

痛恨の押し出しでサヨナラ負け

ナゴヤドームにドラファンの歓声と虎ファンの悲鳴が交錯した。

2-2で迎えた9回一死満塁。カウント3-1から小野がアルモンテに投じた5球目のストレートが外角高めへ抜けていったのだ。小野は下を向きながらマウンドを降り、ピンチランナーの遠藤はゆっくりと歩きながらサヨナラホームを踏んだ。亀澤が氷水の入ったタンクを持ってアルモンテを追い回し、中日ベンチはお祭り騒ぎ。ハイタッチの輪の中には先発した松坂の笑顔もあった。阪神にとっては、今季4度目のサヨナラ負けで、自力Vが消滅したが、拙攻、ミス、ベンチの不可解采配とマイナス要素の連鎖では、厳しい現実を突きつけられても仕方がない。

先発の松坂に対して、後1本が出れば……のシーンが3度あった。

松坂の立ち上がりに近本の足と糸井の犠牲フライで先制点を奪い、なおチャンスが続いたが、大山がカットボールを打たされてセンターフライ。さらに故障治療で帰阪したマルテに代わって5番に抜擢された打者・陽川のところで糸原が二盗に失敗した。

3回には、糸井のタイムリーで同点に追いつき、二死満塁の勝ち越し機につながったが、5番の陽川は簡単に追い込まれ、最後はストライクゾーンの外から入ってくるコーナーいっぱいのシュートを見逃して三振に倒れた。その前の打席はインサイドのシュートでバットを折られており、それが頭にこびりついて、逆にスライダー系を待っていたのだろう。

5回にも一死から連続死球でチャンスを作った。糸井の一塁ゴロが併殺打になりかけたが、二塁からの送球を一塁をカバーした松坂がアルモンテから横取りしてしかもベースに足がついていないという“珍ミス”で一、三塁となった。もらった勝ち越し機だったが、大山は“逆球”になっていたインサイドの140キロのシュート系のボールに芯を外されセンターフライ。1打席目はカット、次はシュート。いいようにあしらわれた。

阪神打線の傾向として、半速球やコントロールの甘い相手は攻略できるが、ストレートに力のあるエース級や、松坂のようにボールをコーナーに動かしてくる投手に弱い。崩されてしまうと対応できなくなるのだ。3回、同点タイムリーをライト線に運んだ糸井はチェンジアップにも崩されることなくバットに乗せた。福留を欠く打線で、そういう対応力があるのは、ベテランの糸井くらい。松坂が、駆使するカット、シュートの小さな変化のボールにバットの芯をほんの数センチ、ことごとく狂わされていった。

阪神は、昨年から松坂にカモにされている。昨年は4試合対戦しているが、2点以上の得点はない。この日の松坂は、昨年に比べて、ボールの力自体は、少し落ちていた。だが、投球術の罠にはめられた。時には、初球に大きなカーブを使ってカウントを稼がれ、カットボールを軸に数種類のスライダーをミックスされ、ここぞいう場面ではチェンジアップもあった。多彩な“配球の妙”に手玉に取られた。こういう相手には、個々で配球を追うとアウトである。

ベンチの統一した攻略指示が必須になる。

「長いイニングを投げることができず中継ぎに負担をかけて申し訳ない」と松坂が反省するように球数が80球を超えてアップアップだったが、阪神は、ベンチを含めて、対策、準備ができていなかった。特に下位打線に工夫が見られなかった。

エース級のボールが打てないのは、根本的な実力の問題だが、松坂が操るような動くボールへの対策は対応力なのだ。

ベンチの不可解采配もあった。

7回を藤川、8回をジョンソンと勝利方程式できて、9回に守護神のドリスではなく小野を送ったのである。先攻めの戦略として延長戦を考え「リードしてから守護神」の考え方はある。だが、「いい投手から先に出す」のがセオリーである。ドリスを温存したかったのであれば、小野は、藤川の前、或いは藤川の後で9回ではなかっただろう。

案の定、プレッシャーを感じた小野はコントロールに苦しむ。一死から代打の井領を歩かせた。さらに守備のミスも出た。

平田の右中間を高々と襲った打球にグラブを差し出しながらランニングした近本が追いつきながらスルー。捕球できなかったのだ。

「(スタンドの)上段まで行ったかなと思ったけど、どちらかといえば近本選手のグローブに入りかけていた。危なかった」と、試合後、平田が語ったような打球。松坂を唯一苦しめたのが近本の2安打と足だっただけに責めるのは酷かもしれないが、ここでミスをするような選手は一流プレーヤーになれない。

そして、さらに不可解な采配が続く。中日打線は、大島、アルモンテと左が2人並ぶが、大島を満塁策で申告敬遠し、そのまま続く左のアルモンテにも小野を続投させたのだ。しかも、アルモンテに小野の初球の変化球はホームベースの前でワンバウンドとなった。ガチガチで唇の色は紫色になっていた。ブルペンには島本、岩崎、能見と3人の左投手がいた。状況を見て“小刻み継投”するようなプランは頭になかったのだろうか。

阪神は、昨年から松坂にカモにされている。昨年は4試合対戦しているが、2点以上の得点はない。この日の松坂は、昨年に比べて、ボールの力自体は、少し落ちていた。だが、投球術の罠にはめられた。時には、初球に大きなカーブを使ってカウントを稼がれ、カットボールを軸に数種類のスライダーをミックスされ、ここぞいう場面ではチェンジアップもあった。多彩な“配球の妙”に手玉に取られた。こういう相手には、個々で配球を追うとアウトである。

ベンチの統一した攻略指示が必須になる。

「長いイニングを投げることができず中継ぎに負担をかけて申し訳ない」と松坂が反省するように球数が80球を超えてアップアップだったが、阪神は、ベンチを含めて、対策、準備ができていなかった。特に下位打線に工夫が見られなかった。

エース級のボールが打てないのは、根本的な実力の問題だが、松坂が操るような動くボールへの対策は対応力なのだ。

巨人独走でペナントの灯を消してしまうのはつまらない。

阪神の残り試合は、まだ57試合もあるのである。

自力V消滅は、あくまでも机上の数字で、今後の展開次第で復活はある。指揮官が、それを気にかけないのは当然のことだ。だが、問題は“隙のある野球”を続けていて追撃できるのか、ということにある。

“球界大御所”の元ヤクルト、西武監督の広岡達朗氏は、阪神の課題として3打数無安打に終わった大山の4番起用を挙げていた。

「今、大山にずっと4番を打たせていることは疑問だ。巨人の岡本にしてもそう。まだ、その力はない。“4番を打たせないといつまでたっても4番打者として育たない”というような理論はない。4番を打たせる選手がいないのかもしれないが、まずは、6番、7番を打たせ、対応力も含め力をつけさせることが先だ」

阪神はメジャーで通算75本塁打を放っているスイッチのソラーテを緊急補強した。早ければ、今週中にも来日予定。慣れる時間は、多少必要かもしれないが、自力V復活のためには思い切って「ソラーテ4番」で打線を組み替えることも必要だろう。

広岡氏は、そもそも“矢野ガッツ”にも反対で、監督、コーチの指導力不足を指摘する。

「ベンチは落ち着いているべきで、ガッツポーズは選手がしていればいいことだ。阪神が抱えている問題は、教える人がいないこと。今年の広島は苦しんでいるが、広島のように若手を内側から育てるなら、まず監督、コーチが野球を勉強することだろう。正しい指導と徹底した基本練習。その地道な積み重ねがチームを作る。その意味で阪神の首脳陣は勉強不足だ」

巨人独走でペナントの灯を消してしまうのはつまらない。

阪神の残り試合は、まだ57試合もあるのである。

午前9時30分、取手駅西口での参議院候補者の街頭演説を聞きに行く。

台宿坂上で寺川さんと出会ったので、一緒に歩いて行く。

30分ぴったりで、司会者が藤井取手市長を紹介していた。

市長の応援演説を聞く。

雨が降らずに良かった。

200名ほど来ていただろうか。

自民党の上月候補の奥さんが来ていて挨拶をした。

ついで、平木だいさく候補が演説をした。

佐々田さん相田さんと車で帰る。

買い物すると駐車場の料金がサービスとなる。

駐車場の料金がサービスとなるので、街頭演説に参加した多くの人が、買い物をしていた。

今日は、午後1時から佐々田さんと敢闘会の活動へ行く予定だ。

午後7時30分、肥田さん宅で協議会。

とことが、肥田さんは仕事で不在。

それでも、部屋は会合用に設営されていた。

孫娘さんが準備したようだ。

大野夫妻が活動報告をする。

その後、川田さんに促されたので当方も神戸の人と、思わぬとこで出会ったことを話す。

浜ちゃん(浜博也)の歌を聞きに行った会場で、偶然にも席が隣となったのだ。

後援会の会長が、みなさんに「神戸から新幹線に乗ってかけつけました」とそのご婦人をマイクで紹介したのだ。

実に切れ目なく雨が降り続くものだ。

佐々田さんは、午前中と雨の中議員と動いていた。

佐々木とは午後1時の約束であったが、「この雨では」と当方との活動は中止にした。

午後1時30分に春山さんの自宅に敢闘会のメンバーが集まることになっていたが、姿を見せたのは寺川さんのみ。

そこで、3人で梅の台地区で活動した。

20軒ほど訪問したが、会えたのは8人だった。

終わってからコンビニに買い物へ行く、婦人の方々が議員と活動しているのに出会う。

そこで一緒に1軒だけ知人宅へ向かう。

雨が段々激しく降ってきた。

認知症サポーターについて[PDF形式:102KB]

認知症サポーターについて[PDF形式:102KB]

しており,この協力は同表明を具体化するものです。

しており,この協力は同表明を具体化するものです。