雨飾山の翌日は、akahanamizukiさんのお宅、再訪でした。朝方、ホテルの周りの散歩に出てみると、見事な頸城三山見事が待っていました。左から妙高山、火打山、焼山です。部屋に再度戻ってカメラを持ち出し撮影しました。昨年6月の訪問時も見事な晴天で、akahanamizukiさんから、私は晴れ男と呼ばれています(笑)。と言うのも上越はなかなか天候に恵まれないことが多いようです。この日は台風25号も接近中でしたから余計にそう感じます。午前10時に車でホテルに迎えに来ていただき、約1年4か月ぶりのakahanamizuki邸再訪となりました。

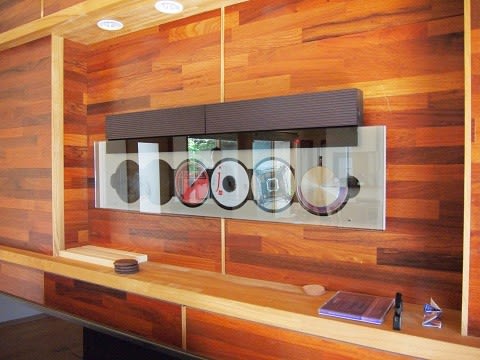

akahanamizukiさんはリビングでシステムを組まれています。周囲から自然光がふんだんに入る清々しいリビングルームです。SPは昨年の長辺配置から短辺配置へ変更されていました。SPの位置確保には奥様との交渉もあったとか。

TANNOY Monitor Red(15インチ)を使ったSPは健在でした。ただし、筐体が前回のSiemensからLOCKWOODに変わっていました。ビンテージSPを取り寄せ、ご自身でユニットを組み込まれたそうです。ビンテージに舵を切ると自作の要素が増えますね。

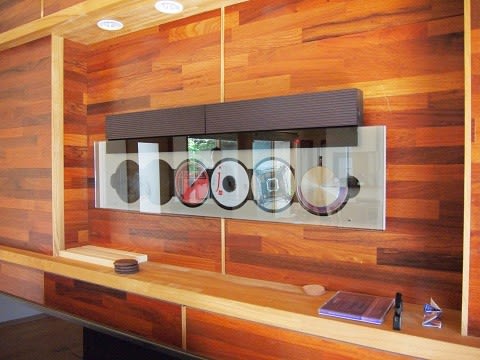

メインはアナログ再生ですが、akahanamizukiさんは過去に聴いてきた音楽を大事にされています。多くのCD/SACDを手放したものの、残すべきCDは残されました。CDはB&Oのお洒落なプレイヤーBeosound9000で再生します。

アナログプレイヤー2台お持ちです(電蓄は除く)。レコードの溝幅が時代と共に変わったのに合わせて、最適なカートリッジを選ぶこと基本とされています。アームを増やす、プレイヤーを増やすと言う選択をされました。EMT930stとTSD-15の組み合わせです。

アンプ群とアナログプレイヤーが収まる裏部屋です。確かに、Garrard のプレイヤー(手前)が増えています。CDやレコードもこちらに収められています。この部屋から音源を取り出しては、解説+思い入れ付きで再生していただきました。

まずはCDからスタートです。SmoothAceは8月のハンコックさん宅オフでもかかりました。コーラスが広がる様がオーディオ的にも気持ちいいです。キング・カーティスは、前日の飲み会で話題となったアレサ・フランクリンつながりでした。熱気が迸るフィルモアウエストのライブ、いいですねぇ!

ウォーミングアップのCDを終え、以後はアナログです。昨年も聴かせていただいたスペインの名ピアニスト、アリシア・デ・ローチャは、グリーグを聴かせていただきました。フォーレも確か前日の飲みの場で・・・。即興でプログラムできる引き出しの多さは、流石akahanamizukiさんです。

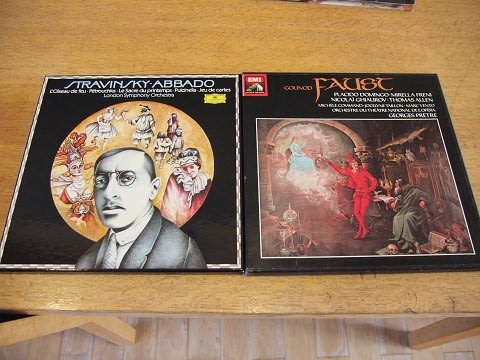

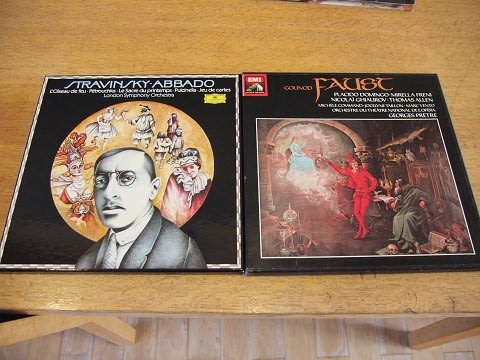

ストラビンスキーのペトルーシュカ、グノーのファウストと続きます。

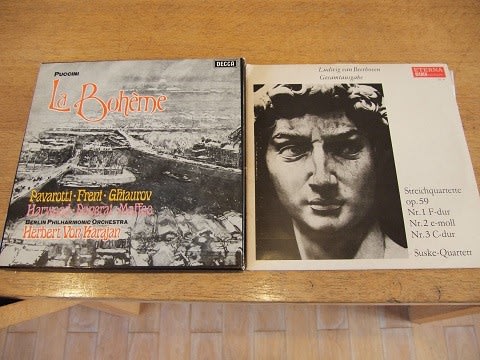

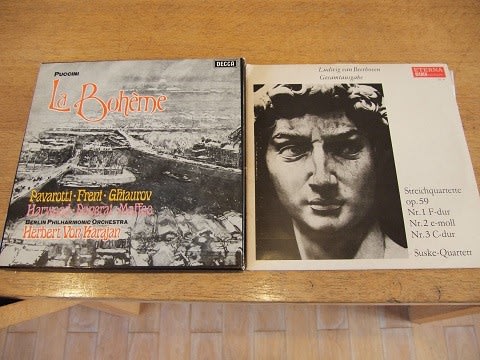

さらに、akahanamizukiさんの思い入れの強いレコードの登場です。個人的にハイライトだったのがズスケ・カルテットでした。ベートーベンの弦楽四重奏ラズモフスキー、4人の存在がありありと見えるようです。一方でアナログレコードとタンノイのユニットが奏でる柔らかさも同居しています。エテルナは旧東ドイツのレーベルと伺いました。カラヤン演奏のラ・ボエームは、akahanamizukiさんがビンテージの世界へ移行するトリガーとなった作品(のはず)。比較的聴きやすい場面をチョイスしてかけていただきました(汗)。

お昼は昨年も寄った近所のお蕎麦屋さん「にのみや」です。天ぷら蕎麦を頼んだのも去年と一緒でした。まだ新そばとは表示されていませんでしたが、部分的には新しい蕎麦粉が混ざっていたとか。100%になるまでは、新そばとは言えないということです。

午後もクラシックタイムは続きます。「マタイ受難曲」「第9」と大曲の登場です。前者は、私が持ち込んだバティアシュヴィリの「憐れみ給え、わが神よ」へのレスポンスでした。フィリップス録音の、メンゲルベルク&コンセルトヘボウです。

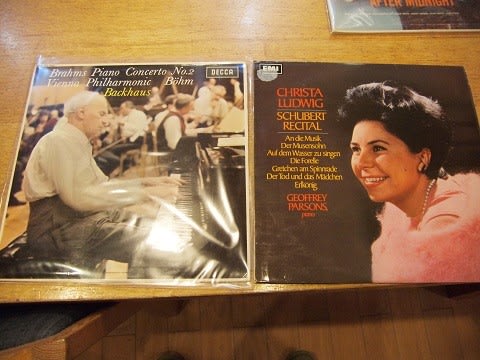

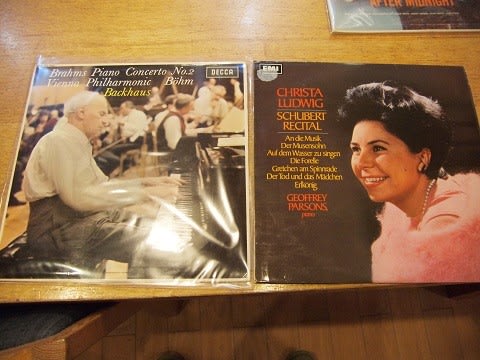

ブラームスのピアノ協奏曲2番はバックハウスの名盤から。ブラームスほとんど聴かないのですが、まだまだ素晴らしい曲がありますね。シューベルトでのakahanamizukiさんの一押しは歌曲です。ドイツのメゾソプラノ歌手、クリスタ・ルートヴィヒを紹介いただきました。

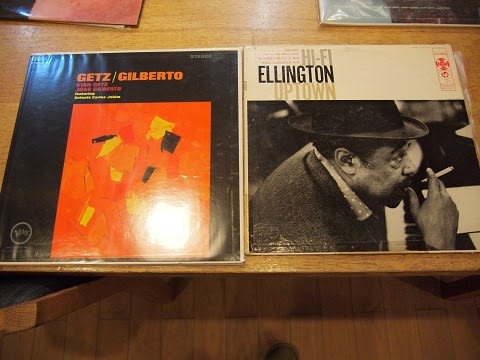

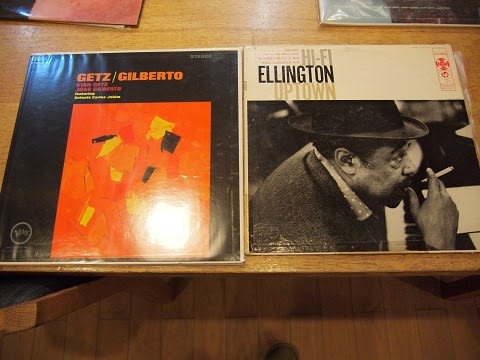

前回はジャズが多めだった記憶がありますが、今回のメインはクラシックでした。それでも、いくつかセレクトいただいたジャズは、納得の再生でした。『ゲッツ/ジルベルト』の「イパネマの娘」、普段聴くデジタル音源と佇まいが異なります。ズスケ・カルテットでも感じた印象ですが、個々の楽器の存在感が違います。オリジナルのアナログ盤、それを引き出すシステムの総合力ですね。このボサノバ混じりの盤はどの曲もいいですが、気怠さが気に入っている「O Grande Amor」をリクエストさせていただきました。

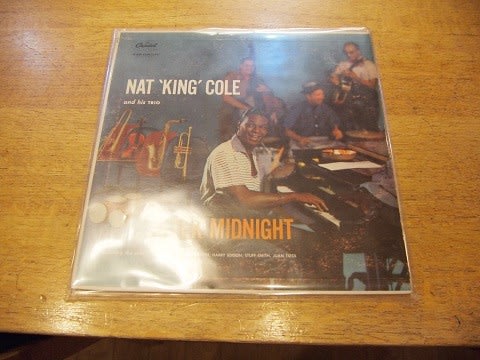

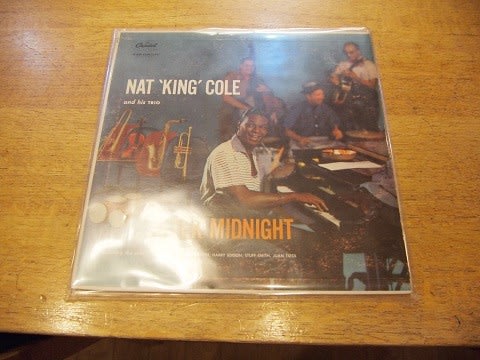

これもakahanamizukiさんお気に入りの盤で、ナット・キング・コールの『After Midnight』です。ピアノを弾くイメージが無かったのですが、実に軽快です。次回は、あらためてジャズもお願いします。

オフ会の締めは前回叶わなかった電蓄です。いわゆる機械式で事前に手まわしてして、SPレコードを再生します。勿論、モノラルでノイズもあり、レンジも狭いですが、ポッと浮かぶ音像に温かみを感じます。驚いたのですが、鉄の針は再生の度に交換するそうです。一方で荷重が強いため、レコードもダメージを受けて、いずれは聴けなくなるとか。針もレコードも命を削って再生しているのですね。当時は録音された音が繰り返し再現できることは画期的だったでしょう。100年前の音が効ける奇跡に感謝です。これもオーディオの素晴らしさですね。

akahanamizukiさん、2度目のオフ会、長時間にわたりお世話になりました。前回からSPの配置が変わり、個人的には部屋との連動性が高まったように思いました。SP後方に広い音場が現れましたね。おそらくSP配置を入念に追い込まれたと想像します。加えて、演奏者の佇まいがしっかり伝わってきたことも強調しておきます。レコードに刻まれた当時の音を、ストレートに引き出そうとするakahanamizukiさんの努力が実った音でした。以前から音楽の形・・・という表現をされていましたが、少し理解できたような気がします。

実は、この翌週、akahanamizukiさんを横浜に迎えるのですが、再度、アナログの魅力を実感することとなりました。それはまた後日。

akahanamizukiさんはリビングでシステムを組まれています。周囲から自然光がふんだんに入る清々しいリビングルームです。SPは昨年の長辺配置から短辺配置へ変更されていました。SPの位置確保には奥様との交渉もあったとか。

TANNOY Monitor Red(15インチ)を使ったSPは健在でした。ただし、筐体が前回のSiemensからLOCKWOODに変わっていました。ビンテージSPを取り寄せ、ご自身でユニットを組み込まれたそうです。ビンテージに舵を切ると自作の要素が増えますね。

メインはアナログ再生ですが、akahanamizukiさんは過去に聴いてきた音楽を大事にされています。多くのCD/SACDを手放したものの、残すべきCDは残されました。CDはB&Oのお洒落なプレイヤーBeosound9000で再生します。

アナログプレイヤー2台お持ちです(電蓄は除く)。レコードの溝幅が時代と共に変わったのに合わせて、最適なカートリッジを選ぶこと基本とされています。アームを増やす、プレイヤーを増やすと言う選択をされました。EMT930stとTSD-15の組み合わせです。

アンプ群とアナログプレイヤーが収まる裏部屋です。確かに、Garrard のプレイヤー(手前)が増えています。CDやレコードもこちらに収められています。この部屋から音源を取り出しては、解説+思い入れ付きで再生していただきました。

まずはCDからスタートです。SmoothAceは8月のハンコックさん宅オフでもかかりました。コーラスが広がる様がオーディオ的にも気持ちいいです。キング・カーティスは、前日の飲み会で話題となったアレサ・フランクリンつながりでした。熱気が迸るフィルモアウエストのライブ、いいですねぇ!

ウォーミングアップのCDを終え、以後はアナログです。昨年も聴かせていただいたスペインの名ピアニスト、アリシア・デ・ローチャは、グリーグを聴かせていただきました。フォーレも確か前日の飲みの場で・・・。即興でプログラムできる引き出しの多さは、流石akahanamizukiさんです。

ストラビンスキーのペトルーシュカ、グノーのファウストと続きます。

さらに、akahanamizukiさんの思い入れの強いレコードの登場です。個人的にハイライトだったのがズスケ・カルテットでした。ベートーベンの弦楽四重奏ラズモフスキー、4人の存在がありありと見えるようです。一方でアナログレコードとタンノイのユニットが奏でる柔らかさも同居しています。エテルナは旧東ドイツのレーベルと伺いました。カラヤン演奏のラ・ボエームは、akahanamizukiさんがビンテージの世界へ移行するトリガーとなった作品(のはず)。比較的聴きやすい場面をチョイスしてかけていただきました(汗)。

お昼は昨年も寄った近所のお蕎麦屋さん「にのみや」です。天ぷら蕎麦を頼んだのも去年と一緒でした。まだ新そばとは表示されていませんでしたが、部分的には新しい蕎麦粉が混ざっていたとか。100%になるまでは、新そばとは言えないということです。

午後もクラシックタイムは続きます。「マタイ受難曲」「第9」と大曲の登場です。前者は、私が持ち込んだバティアシュヴィリの「憐れみ給え、わが神よ」へのレスポンスでした。フィリップス録音の、メンゲルベルク&コンセルトヘボウです。

ブラームスのピアノ協奏曲2番はバックハウスの名盤から。ブラームスほとんど聴かないのですが、まだまだ素晴らしい曲がありますね。シューベルトでのakahanamizukiさんの一押しは歌曲です。ドイツのメゾソプラノ歌手、クリスタ・ルートヴィヒを紹介いただきました。

前回はジャズが多めだった記憶がありますが、今回のメインはクラシックでした。それでも、いくつかセレクトいただいたジャズは、納得の再生でした。『ゲッツ/ジルベルト』の「イパネマの娘」、普段聴くデジタル音源と佇まいが異なります。ズスケ・カルテットでも感じた印象ですが、個々の楽器の存在感が違います。オリジナルのアナログ盤、それを引き出すシステムの総合力ですね。このボサノバ混じりの盤はどの曲もいいですが、気怠さが気に入っている「O Grande Amor」をリクエストさせていただきました。

これもakahanamizukiさんお気に入りの盤で、ナット・キング・コールの『After Midnight』です。ピアノを弾くイメージが無かったのですが、実に軽快です。次回は、あらためてジャズもお願いします。

オフ会の締めは前回叶わなかった電蓄です。いわゆる機械式で事前に手まわしてして、SPレコードを再生します。勿論、モノラルでノイズもあり、レンジも狭いですが、ポッと浮かぶ音像に温かみを感じます。驚いたのですが、鉄の針は再生の度に交換するそうです。一方で荷重が強いため、レコードもダメージを受けて、いずれは聴けなくなるとか。針もレコードも命を削って再生しているのですね。当時は録音された音が繰り返し再現できることは画期的だったでしょう。100年前の音が効ける奇跡に感謝です。これもオーディオの素晴らしさですね。

akahanamizukiさん、2度目のオフ会、長時間にわたりお世話になりました。前回からSPの配置が変わり、個人的には部屋との連動性が高まったように思いました。SP後方に広い音場が現れましたね。おそらくSP配置を入念に追い込まれたと想像します。加えて、演奏者の佇まいがしっかり伝わってきたことも強調しておきます。レコードに刻まれた当時の音を、ストレートに引き出そうとするakahanamizukiさんの努力が実った音でした。以前から音楽の形・・・という表現をされていましたが、少し理解できたような気がします。

実は、この翌週、akahanamizukiさんを横浜に迎えるのですが、再度、アナログの魅力を実感することとなりました。それはまた後日。

雨飾山制覇おめでとうございます。また、長時間のオフ会ご苦労様でした。

自分が好きな音楽を再生するしかないなぁと、オーディオ・オフ会で定番となるような高音質盤は全くかかることがなくvafanさんに我慢を強いたかもしれません。許してやってください(笑)。

今までの主戦場だった、ソウル、ブルース、ロックなどポピュラーミュージックよりも歴史が長い分、クラシックの世界は広大で無限の銀河のように広く、全然知らないなぁと呆れる一方、何を聴いても新鮮であり続けることができると感じています。一生かかっても私はクラシック銀河系の海の砂浜程度を歩いているに過ぎないのでしょう。

「オーディオには、これが好きなんだという【マイ・レコード】に出会える縁とその時捕まえる力こそ最も大事で、それにはたくさんの「選択」を適切に行う必要があるが、【選択する力】は自分を磨く以外にレベルアップすることはできない。」

私が独力で気付いたわけではなく、先輩からのありがたい言葉に目を開かれました。本当にその通りで機器のせいでも、レコードのせいでも、部屋のせいでもなく、いい音がしないのはそれらを選ぶ時の私の実力不足です。気付くのがなんと遅かったことでしょう。

現在、自分の装置が音を出しているときは、音ではなく素晴らしい音楽を聴いてただ受け止めたいと思っています。そしてレコードは誰かがでなく自分で選択しようと改めて思いなおしています。

vafanさん邸で鳴り切ったソフトは我が家では意地でもかけませんよ!(笑)

オーディオは本当に知的でクリエイティブな趣味ですね!

先日はお世話になりました。ついこの間の出来事ですが、随分昔に感じられます。その後の反動で、忙しい日々が続いてます(苦笑)。

オフ会の定番曲は、システムの個性を把握するのに参考になるので、拙宅でも、お客様向けに、しばしばかけることがあります。勿論、akahanamizukiさんのお宅では、それを全く求めてませんので、お忘れください。

結局、拙宅で聴いている曲は、ほとんどが自分で出会って気に入った曲です。オフ会で気に入って買っても、大抵はそれきりになることが多いです(勿論、例外もありますが、それはそれで出会えたことに感謝!この辺りはakahanamizukiさんより、縛りは緩いです)。

クラシックはホント広いですね。最近は先日聴いていただいたハイドン、そして長らく避けていたマーラーと、範囲が広がってきました。akahanamizukiさんのように、当時の機器で・・・とは行きませんが、また交流して聴かせ合いをしましょう。

次は焼山か高妻山の後でお願いします!