山行日:2017年8月12日(土)~14日(月)

天気:12日晴れのち曇り、夜一時雨

13日晴れ一時曇り、夕方一時雨

14日晴れのち曇り

山行者:単独です。

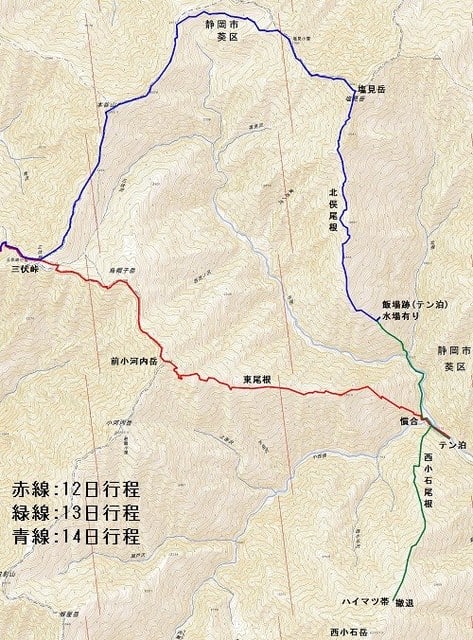

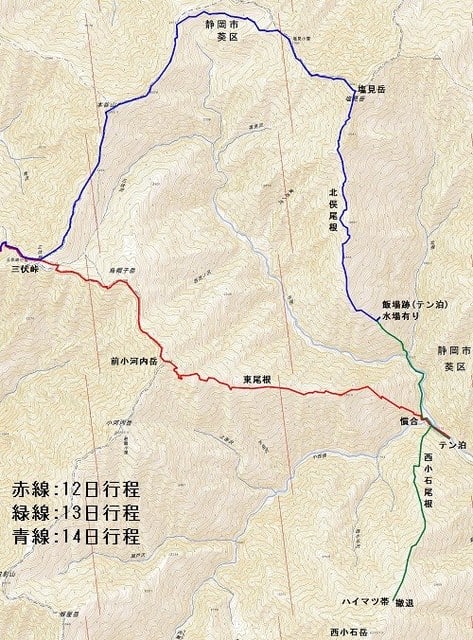

CT:

12日 鳥倉ゲート5:45…登山口6:23…三伏峠8:29…烏帽子岳9:10…前小河内岳9:52…

2253.8三角点11:55…慣合13:09…左俣取水堰堤下流右岸台地(テント設営完了)13:49

13日 左俣取水堰堤下流右岸台地4:40…西小石尾根取り付き4:50…新蛇抜沢源頭ナギ6:43…

ハイマツ帯2680付近7:40~8:10…左俣取水堰堤下流右岸台地(テント撤収)10:08~10:17…

北俣尾根取り付き11:32…2160飯場跡12:43テント設営完了13:20

14日 2160飯場跡4:40…東池ノ沢ノ頭付近7:32…塩見岳東峰8:17…西峰8:23…

塩見小屋9:06~9:19…本谷山10:31…三伏山11:12…三伏峠11:21~11:32…

登山口12:44…鳥倉ゲート13:13

≪12日≫

長い長い鳥倉林道を登っていくと右手に見える駐車場はほぼ満車、

しかしこれは第二駐車場鳥倉ゲートから1キロ以上も離れている。

いちるいの望み胸に奥へと走らせる。所々路肩駐車してある。

鳥倉ゲート前駐車場はどう見ても満車。

悲しみを胸に第二駐車場へ戻ろうとすると1台空きを発見!嬉しさを胸に駐車した。

すぐに下からもう一台、すんでの差だった。

鳥倉ゲートから登山口までは一時間ほど歩き、日に二本のバスはゲートを越えて登山口まで乗り入れる。

これに乗ればちょっとは楽できるのだろうが…。

登山口から三伏峠までは緩やかな坂道が続く、

2248標高点を越え右山を見てのトラバース路は所々崖っぷちを

丸太を組み合わせた橋が掛かっているのだが濡れてぬめっているため滑りやすい、

帰路に通った時少し冷っとした。

三伏峠は7年振りくらい、以前縦走したときテント場、トイレなどお世話になった。

小屋は古いまま、あの時と変わらぬままの三伏小屋だった。

まず目指すは前小河内岳。そこまでは一般登山道だ。

お花畑を見、幾つか崩壊地の脇を通り進んでいく。

予報より大分よくなって晴れ間が見える。

雲が沸き起こり山々が所々隠れてきているが晴れの登山は気持ちがいい。

烏帽子岳から南は小河内岳の小屋辺りまでクッキリ、荒川三山は雲に隠れ見えなかった。

方向を変えると明後日登る予定の塩見岳の頭と、北俣尾根もなんとか見える。

烏帽子岳から前小河内岳へ向かう道は一部崩壊に飲み込まれそうになっていて

すぐ脇に新しい踏み跡ができていた、三伏辺りから続く西側の崩壊はじわじわと進んでいて、

そのうち完全に縦走路を飲み込んでしまいこの区間は通れなくなってしまうのではないかという感じだ。

そうこうしている間に前小河内岳の山頂に着く、

標柱の類はなし、事前に得た情報通り青ペンキでTの字が書かれている石を見つけた。

Tの横棒は縦走路を、たて棒の末端はハイマツの藪の中を指している。一息いれてからハイマツの藪に突入する。

人丈近くありなかなか手強い。踏み跡すらないかと思われたが、

踏み跡と思わしき足元にはハイマツの幹を切った残骸、

上はハイマツを漕ぐ必要はあるが足元は道がハッキリしているので先へ進んでいける。

情報通り青ペンキが導いてくれる。しかしある程度進むと目印は消えてしまい、

尾根を忠実に辿ると思われる道もわからなくなってしまった。

どうにかこうにか見つけた道は尾根を外し右手へと下っていく、

途中青ペンキとは違う目印を見つけたが結局完全に道をロストしてしまった。

GPSを頼りに藪を掻き分け強引に尾根へと戻った。かなりのロスだ。

なんとか道型を見つけ下っていくが、その後も目印はたまに見つける程度、

(道?二重稜線の間?)

(ハナビラタケ三兄弟、触った感じは硬い)

(毒きのこウスタケと思われる)

(チチタケ、千切ると切れ目から乳液がじわじわ出てくる)

ハイマツ帯を抜けると歩きやすくはなったが道は踏み跡程度でたまにロストしてしまい、

仕方なく尾根を外さないように歩いているとそのうち見つかるという感じ。

獣道も錯綜しており、目印を見つけてもなんだか疑わしい。

尾根が痩せてくると歩けるところは限られるので踏み跡はしっかりしてくるのだが、

尾根が広くなると踏み跡はわからなくなってしまう。

結局のところ目印はあまり頼りにはならずGPS頼みの下降になってしまった。

以前歩いたことがある新蛇抜尾根上の廃道はまだわかりやすくちょっと

手入れすれば登山道として使えそうな感じだったが、

こちらはかなり廃れている感じで歩いている人は記録があるのだからいるのはいるのだが、

登山道として使うにはかなり無理があり、完全にバリエーションの部類になっている感じだ。

2253.8三角点を越えるとごつごつとした大きな岩がある痩せ尾根が続きその先はいよいよ急斜面の下りとなる。

不思議なことにここから先は目印を割りとよく見つけることができた。

しかし踏み跡の方はよくわからず、尾根を外さないように歩き、急な箇所は巻く

、下りていくと段々沢音が大きくなり終わりも近いと感じる。

林業の名残か鉄ワイヤが落ちている辺りから踏み跡が明瞭となり九十九折りで下っていく。

(慣合に降り立つ直前の九十九折りに埋め込まれた謎のカップ)

最後は崖もなく河原に降り立った。

沢へと近づくと二俣のすぐ下に西俣取水堰堤。

二俣の左俣側、小西俣を素足になり膝まで使って対岸へ渡る、水はかなり冷たく水流も強い

、転けないように踏ん張りながら渡ったが足は冷たさに負け痛かった。

堰堤脇を抜け少し下流へ、右岸にテントを張れそうな台地を見つけて設営。

体力があれば西小石尾根をある程度上がっておきたかったが

前小河内岳東尾根の下降で大分体力を奪われたのでここで本日の行程は終了。

設営後ビールを飲んでしばらく昼寝した。うとうとしていると下流から鈴の音、

最低二名が上流へ向かってあるいていく足音がした。

釣り人だろう?それとも同類の登山者だろうか。

暗くなる前に川辺へ降り立ち体を拭いた、辺りは誰もいない。

風呂に入れぬ山中泊、風呂に入れずとも川の水で手拭いを濡らし体を拭くだけでもさっぱりし気持ちがいいものだ。

≪13日≫

夜に小雨が降ったのでフライシートも辺りも濡れている。

スパッツだけ付けて日が明ける前に出発。

(堰堤付近にあった標識)

取水堰堤を越えたところで尾根に取り付いた。

最初はとにかく急で前日の東尾根末端のような感じ、

標高差300m程登ったら多少緩やかになってきた。目印はほとんどない。

栂と苔の森、暫くしたら栂の幼木も混じって歩きにくくなった。

新蛇抜沢源頭ナギの辺りは東側が一部開けた痩せ尾根、蝙蝠尾根の徳右衛門岳が見えた。

朝も早いのにガスがどんどん上がってくる。

(ハイマツの海の下にある草原)

そうこうしているうちに2620辺りからハイマツの海に突入した。

普通ハイマツというと背の低いやつを思い浮かべるがここのは人丈を越える3mはある感じ、

手前(尾根の下の方)に向かって幹や枝が延ばしている。

全くもって打つ手なしで強引に突破を試みるも跳ね返されてしまう。

ハイマツの幹や枝に弄ばれ30分程経過、一向に進まない、ハイマツ帯は標高差で100mくらいあるようだ。

これではここを通過するだけで1時間2時間は余裕で掛かってしまいそう。

体力の消耗もかなり激しい。

悪沢岳ピストンは時間的体力的に厳しい、

西小石岳ピストンは出来たとしてもヘロヘロでこの尾根を下ることになりそうだし

そんな状態で末端の急坂を下るのは危ないだろう。

それに今のテント設営地で行程が終了してしまいそうだ。

予備日を使えば西小石岳ピストンは叶ないそうだが悪沢岳まで行くなら西小石岳までテントを上げた方がよさそうだ。

本来3泊4日を都合で2泊3日に変更した計画。

ルート同じで2日目3日目行程を1日に集約したのはかなり無理があった。

悔しいが自分のミスもある、ハイマツ帯の中で撤退の決断する。

そうと決まれば下りは早い。テント設営地には意外と早く二時間ばかりで到着。

中身はまとめてあるのでテントをささっと畳んでザックに仕舞い次の目的、北俣尾根へと向かう。

小西俣を渡渉し、中俣と北俣の出合までは右岸の目印を追って進む。

踏み跡バッチリで渡渉ゼロで出合に着く。

北俣尾根への取り付きは中俣を渡渉しなければならない。

一番浅いところを狙って渡渉、なんだか靴を脱ぐのが面倒くさくなってそのまま突っ込んだ。

あたりまえだが靴の中はぐしょ濡れ、やっぱり脱いだ方がよかったか?面倒臭がりに得は無い。

一旦休憩し尾根に取り付く、事前に得た情報ではあり得ないほどの急坂とのこと。

(尾根の末端にあった謎の杭)

(写真を取る余裕のあったところでこんな感じ)

まさにあり得ないくらいで垂直とは言わないが150m程は完全に崖、坂とは程遠い感じ。

死にたくないので三点支持で木の根、岩を掴み慎重に登った。

最後に大きな岩を乗り越すと小さな広場、その先は尾根が広がっており大分斜度も落ち着いている。

北俣尾根を登り終えてから思うとここが核心部のような気がする。

登るのは我武者羅にいけば何とかなったが、ここを下るのはとてもじゃないが考えられない。

崖のような尾根を登りきって完全に退路を断たれたような気がした。

(この尾根にいっぱい生えていたヤマドリタケ)

標高差220m程登ると飯場跡と呼ばれるところに着く。

ここは平坦地が所々に見られ池もあった。飯場跡とは林業の小屋跡と思われる。

一斗缶や酒瓶などが散乱している。

昔ここでは仕事の合間に飯を食い酒を酌み交わし賑わっていたのだろうか。

しかしここに辿り着くまでは絶壁を上がってこなければならない。

他に安全に辿りつけるルートがあるのだろうか?

飯場跡から20mほど斜面登ると水が湧き出しているところがある。

水は10mほど岩肌を流れるとまた地中へ染み込んでいった。

昔の人はそれを知っていてなおかつ平坦地という事でここに小屋を建てたのだろうか。

湧水をいっぱい汲み平坦地へ戻りテントを設営する。

ハエが多い所でフライシートに気持ち悪いくらい寄ってきた。

それも不思議な事に日が落ちるとほとんどいなくなっていた。

今日は西小石尾根のハイマツ帯で撤退したため気分が悪い。

おまけに衣類やザックの中身が濡れていて二重で気分が悪い。

しかしあそこで撤退を決断して尾根を下ってきたからこそ、

早い時間にここまで登ってこれてテントを張ることが出来たのも事実。

明日順調に行けばそのまま下山できる。100%悪いわけでもない、そういうことにした。

≪14日≫

日の出前、まだ薄暗い中出発。

ヘッドライトの光を頼りに進む。道どころか踏み跡すら見えない。

ほぼま南から上ってくる主尾根に乗っかるため西(左手)を意識しながら登っていく。

割と急なところもあるが岩や倒木を避けつつ自由に登っていく。

標高2400辺りで主尾根に乗っかる。

上の方は木と木の間が密で通りやすい所を選んで蛇行するように登っていく。

途中南アルプス特有の二重、三重稜線が見られた。

(2560付近から振り返り荒川三山を望む)

2687ピークの手前あたりから背高ハイマツ帯となる。

これは左手斜面の緩い所が栂とダケカンバの混生林となっていてそこを通って避ける。

2687ピークの北側のコル辺りでハイマツ帯は切れているので

そこを目指してトラバース気味に登り尾根上に復帰する。

2700辺りにもハイマツ帯、これは避けることができずに強行突破する。

(ハイマツ帯突入前、向こうには東池ノ沢ノ頭が見える)

よく観察すると小さな沢状の真上にはハイマツが生えていないのがわかる。

そこを狙って進みハイマツを漕いで行くと足は取られずなんとか前に進んでいくことができた。

一旦岩肌がむき出しの小ピークに脱出、しかしさらに人丈ハイマツ帯。

(一旦ハイマツ帯を抜けるが…)

(最後のハイマツ帯。これを抜ければ天国。)

これを越えなければあの地獄の崖尾根を下るんだと思えば必死になって漕いでいける。

意外と長く続かず人丈ハイマツ帯との勝負に終止符を打ち最後の脱出をすることができた。

その先はザレ場の続く尾根歩き、森林限界上だ。

たまに現れるハイマツは普通に見かける低いヤツ、なんの恐れもない。

一旦休憩し登ってきた尾根を振り返る。奥には荒川三山…撤退した西小石尾根が。

右奥には中盛丸山、大沢岳が見える

左手に目を向けると蝙蝠岳。

右手には一昨日下った東尾根が見える。遠くに恵那山、中央アルプスも。

やっとこさ泥くさい登りも終わり、アルプスらしい歩きができる。

東池ノ沢ノ頭辺りまで登ると目の前に目指す塩見岳が見える。

(東池ノ沢ノ頭付近でピース)

(塩見岳と岩峰群をバックにグー)

蝙蝠岳のバックに富士山が見えた。

東峰、西峰ともに頂上には何人か登山者が見える。

あそこから僕は見えているのだろうか?見つけてくれた人はいるのだろうか?

尾根上に岩峰群が見えるが西側の緩くなっているところを簡単に巻いて行ける。

(岩峰群の巻きはラクチン)

(巻き中振り返って)

森林限界を越えてわかったのだがここを歩いている人は

みな同じところを歩いているようで明瞭な踏み跡が出来ている。

岩峰群を巻きその先のコルへ。

東池ノ沢ノ頭付近から見た稜線への最後の詰めはとてもキツそうに見えたが

いざ近寄ってみるとそうでもなく簡単に登っていけた。

(塩見岳東峰への最後の登りから振り返り岩峰群を下に眺める)

(山頂まであともうちょっとだというのに…入ってはいけませんの×印w)

稜線に出て少しの登りで東峰頂上。

以前来た時は悪天候で今日は高雲に覆われているモノの概ね晴れ、

北俣尾根を登ってきた甲斐があるというものだ、これは天からの贈り物と感じた。

頂上には北俣尾根を登ってくる僕をじっと見ていたという方がいた。

なんだか恥ずかしいような…嬉しいような…。

東峰から少しばかりで西峰、若い子が賑わっている、

下からは若い女の子たちがデカイザックを背負って上がってくる。

聞いてみたら高校の山岳部だそうだ。

もう山なんてブームもひと段落して下降気味だと思っていたが、

こんなに若くて山に登るのが好きな子たちが沢山いるとなんだか嬉しい。

塩見岳からの下降は三点支持で慎重に…北俣尾根の上部よりこっちの方が危ないような気がする。

これまた数年振りの塩見小屋は新しくなっていた。

小屋番さんに聞いたら2年前に建て替えたそうだ。

どうしても炭酸が飲みたかったので500円だして500mlのコーラを買った。

キンキンには冷えてないがメチャクチャウマかった。

こんなうまいコーラは久々かもしれない。

この辺りからガスが取れ出して青空が広がりだしたがそれも本谷山へ着く辺りまでだった。

(短い間だったけど晴れ間に見える塩見岳と北俣尾根)

すぐさまガスに覆われて三伏山へ着いた頃には辺りは何も見えなくなってしまった。

塩見小屋から三伏峠までの道はヌタ場が多い。

これでもかこれでもかと出現する。

スパッツを履いているのでそれ程気にならないが…閉口する。

三伏峠で一休みして一気に下る。

登山口まで1時間12分、ゲートまでさらに29分掛けて歩いた。

しかしアスファルトの道を歩くのは酷である。

道の無い尾根を歩くのが足に一番負担が掛からず楽かもしれない。

登山道は踏み固められていて石も多く意外と足に負担が掛かる。

ゲート前の駐車場は大分空きが多くなっていた。

人目を盗んでちゃちゃっと着替えて水場で歯磨きと顔洗いを済ませて帰路に着いた。

今回の山行、後ろ髪を引かれるようなところもあるが、

天気もおおむね良好で満足な三日間を過ごすことができた。

なんといっても前小河内岳東尾根と塩見岳北俣尾根をやったことは大きいだろう。

西小石尾根はまたの宿題、計画を練り直しいつかまたチャレンジしたい。

天気:12日晴れのち曇り、夜一時雨

13日晴れ一時曇り、夕方一時雨

14日晴れのち曇り

山行者:単独です。

CT:

12日 鳥倉ゲート5:45…登山口6:23…三伏峠8:29…烏帽子岳9:10…前小河内岳9:52…

2253.8三角点11:55…慣合13:09…左俣取水堰堤下流右岸台地(テント設営完了)13:49

13日 左俣取水堰堤下流右岸台地4:40…西小石尾根取り付き4:50…新蛇抜沢源頭ナギ6:43…

ハイマツ帯2680付近7:40~8:10…左俣取水堰堤下流右岸台地(テント撤収)10:08~10:17…

北俣尾根取り付き11:32…2160飯場跡12:43テント設営完了13:20

14日 2160飯場跡4:40…東池ノ沢ノ頭付近7:32…塩見岳東峰8:17…西峰8:23…

塩見小屋9:06~9:19…本谷山10:31…三伏山11:12…三伏峠11:21~11:32…

登山口12:44…鳥倉ゲート13:13

≪12日≫

長い長い鳥倉林道を登っていくと右手に見える駐車場はほぼ満車、

しかしこれは第二駐車場鳥倉ゲートから1キロ以上も離れている。

いちるいの望み胸に奥へと走らせる。所々路肩駐車してある。

鳥倉ゲート前駐車場はどう見ても満車。

悲しみを胸に第二駐車場へ戻ろうとすると1台空きを発見!嬉しさを胸に駐車した。

すぐに下からもう一台、すんでの差だった。

鳥倉ゲートから登山口までは一時間ほど歩き、日に二本のバスはゲートを越えて登山口まで乗り入れる。

これに乗ればちょっとは楽できるのだろうが…。

登山口から三伏峠までは緩やかな坂道が続く、

2248標高点を越え右山を見てのトラバース路は所々崖っぷちを

丸太を組み合わせた橋が掛かっているのだが濡れてぬめっているため滑りやすい、

帰路に通った時少し冷っとした。

三伏峠は7年振りくらい、以前縦走したときテント場、トイレなどお世話になった。

小屋は古いまま、あの時と変わらぬままの三伏小屋だった。

まず目指すは前小河内岳。そこまでは一般登山道だ。

お花畑を見、幾つか崩壊地の脇を通り進んでいく。

予報より大分よくなって晴れ間が見える。

雲が沸き起こり山々が所々隠れてきているが晴れの登山は気持ちがいい。

烏帽子岳から南は小河内岳の小屋辺りまでクッキリ、荒川三山は雲に隠れ見えなかった。

方向を変えると明後日登る予定の塩見岳の頭と、北俣尾根もなんとか見える。

烏帽子岳から前小河内岳へ向かう道は一部崩壊に飲み込まれそうになっていて

すぐ脇に新しい踏み跡ができていた、三伏辺りから続く西側の崩壊はじわじわと進んでいて、

そのうち完全に縦走路を飲み込んでしまいこの区間は通れなくなってしまうのではないかという感じだ。

そうこうしている間に前小河内岳の山頂に着く、

標柱の類はなし、事前に得た情報通り青ペンキでTの字が書かれている石を見つけた。

Tの横棒は縦走路を、たて棒の末端はハイマツの藪の中を指している。一息いれてからハイマツの藪に突入する。

人丈近くありなかなか手強い。踏み跡すらないかと思われたが、

踏み跡と思わしき足元にはハイマツの幹を切った残骸、

上はハイマツを漕ぐ必要はあるが足元は道がハッキリしているので先へ進んでいける。

情報通り青ペンキが導いてくれる。しかしある程度進むと目印は消えてしまい、

尾根を忠実に辿ると思われる道もわからなくなってしまった。

どうにかこうにか見つけた道は尾根を外し右手へと下っていく、

途中青ペンキとは違う目印を見つけたが結局完全に道をロストしてしまった。

GPSを頼りに藪を掻き分け強引に尾根へと戻った。かなりのロスだ。

なんとか道型を見つけ下っていくが、その後も目印はたまに見つける程度、

(道?二重稜線の間?)

(ハナビラタケ三兄弟、触った感じは硬い)

(毒きのこウスタケと思われる)

(チチタケ、千切ると切れ目から乳液がじわじわ出てくる)

ハイマツ帯を抜けると歩きやすくはなったが道は踏み跡程度でたまにロストしてしまい、

仕方なく尾根を外さないように歩いているとそのうち見つかるという感じ。

獣道も錯綜しており、目印を見つけてもなんだか疑わしい。

尾根が痩せてくると歩けるところは限られるので踏み跡はしっかりしてくるのだが、

尾根が広くなると踏み跡はわからなくなってしまう。

結局のところ目印はあまり頼りにはならずGPS頼みの下降になってしまった。

以前歩いたことがある新蛇抜尾根上の廃道はまだわかりやすくちょっと

手入れすれば登山道として使えそうな感じだったが、

こちらはかなり廃れている感じで歩いている人は記録があるのだからいるのはいるのだが、

登山道として使うにはかなり無理があり、完全にバリエーションの部類になっている感じだ。

2253.8三角点を越えるとごつごつとした大きな岩がある痩せ尾根が続きその先はいよいよ急斜面の下りとなる。

不思議なことにここから先は目印を割りとよく見つけることができた。

しかし踏み跡の方はよくわからず、尾根を外さないように歩き、急な箇所は巻く

、下りていくと段々沢音が大きくなり終わりも近いと感じる。

林業の名残か鉄ワイヤが落ちている辺りから踏み跡が明瞭となり九十九折りで下っていく。

(慣合に降り立つ直前の九十九折りに埋め込まれた謎のカップ)

最後は崖もなく河原に降り立った。

沢へと近づくと二俣のすぐ下に西俣取水堰堤。

二俣の左俣側、小西俣を素足になり膝まで使って対岸へ渡る、水はかなり冷たく水流も強い

、転けないように踏ん張りながら渡ったが足は冷たさに負け痛かった。

堰堤脇を抜け少し下流へ、右岸にテントを張れそうな台地を見つけて設営。

体力があれば西小石尾根をある程度上がっておきたかったが

前小河内岳東尾根の下降で大分体力を奪われたのでここで本日の行程は終了。

設営後ビールを飲んでしばらく昼寝した。うとうとしていると下流から鈴の音、

最低二名が上流へ向かってあるいていく足音がした。

釣り人だろう?それとも同類の登山者だろうか。

暗くなる前に川辺へ降り立ち体を拭いた、辺りは誰もいない。

風呂に入れぬ山中泊、風呂に入れずとも川の水で手拭いを濡らし体を拭くだけでもさっぱりし気持ちがいいものだ。

≪13日≫

夜に小雨が降ったのでフライシートも辺りも濡れている。

スパッツだけ付けて日が明ける前に出発。

(堰堤付近にあった標識)

取水堰堤を越えたところで尾根に取り付いた。

最初はとにかく急で前日の東尾根末端のような感じ、

標高差300m程登ったら多少緩やかになってきた。目印はほとんどない。

栂と苔の森、暫くしたら栂の幼木も混じって歩きにくくなった。

新蛇抜沢源頭ナギの辺りは東側が一部開けた痩せ尾根、蝙蝠尾根の徳右衛門岳が見えた。

朝も早いのにガスがどんどん上がってくる。

(ハイマツの海の下にある草原)

そうこうしているうちに2620辺りからハイマツの海に突入した。

普通ハイマツというと背の低いやつを思い浮かべるがここのは人丈を越える3mはある感じ、

手前(尾根の下の方)に向かって幹や枝が延ばしている。

全くもって打つ手なしで強引に突破を試みるも跳ね返されてしまう。

ハイマツの幹や枝に弄ばれ30分程経過、一向に進まない、ハイマツ帯は標高差で100mくらいあるようだ。

これではここを通過するだけで1時間2時間は余裕で掛かってしまいそう。

体力の消耗もかなり激しい。

悪沢岳ピストンは時間的体力的に厳しい、

西小石岳ピストンは出来たとしてもヘロヘロでこの尾根を下ることになりそうだし

そんな状態で末端の急坂を下るのは危ないだろう。

それに今のテント設営地で行程が終了してしまいそうだ。

予備日を使えば西小石岳ピストンは叶ないそうだが悪沢岳まで行くなら西小石岳までテントを上げた方がよさそうだ。

本来3泊4日を都合で2泊3日に変更した計画。

ルート同じで2日目3日目行程を1日に集約したのはかなり無理があった。

悔しいが自分のミスもある、ハイマツ帯の中で撤退の決断する。

そうと決まれば下りは早い。テント設営地には意外と早く二時間ばかりで到着。

中身はまとめてあるのでテントをささっと畳んでザックに仕舞い次の目的、北俣尾根へと向かう。

小西俣を渡渉し、中俣と北俣の出合までは右岸の目印を追って進む。

踏み跡バッチリで渡渉ゼロで出合に着く。

北俣尾根への取り付きは中俣を渡渉しなければならない。

一番浅いところを狙って渡渉、なんだか靴を脱ぐのが面倒くさくなってそのまま突っ込んだ。

あたりまえだが靴の中はぐしょ濡れ、やっぱり脱いだ方がよかったか?面倒臭がりに得は無い。

一旦休憩し尾根に取り付く、事前に得た情報ではあり得ないほどの急坂とのこと。

(尾根の末端にあった謎の杭)

(写真を取る余裕のあったところでこんな感じ)

まさにあり得ないくらいで垂直とは言わないが150m程は完全に崖、坂とは程遠い感じ。

死にたくないので三点支持で木の根、岩を掴み慎重に登った。

最後に大きな岩を乗り越すと小さな広場、その先は尾根が広がっており大分斜度も落ち着いている。

北俣尾根を登り終えてから思うとここが核心部のような気がする。

登るのは我武者羅にいけば何とかなったが、ここを下るのはとてもじゃないが考えられない。

崖のような尾根を登りきって完全に退路を断たれたような気がした。

(この尾根にいっぱい生えていたヤマドリタケ)

標高差220m程登ると飯場跡と呼ばれるところに着く。

ここは平坦地が所々に見られ池もあった。飯場跡とは林業の小屋跡と思われる。

一斗缶や酒瓶などが散乱している。

昔ここでは仕事の合間に飯を食い酒を酌み交わし賑わっていたのだろうか。

しかしここに辿り着くまでは絶壁を上がってこなければならない。

他に安全に辿りつけるルートがあるのだろうか?

飯場跡から20mほど斜面登ると水が湧き出しているところがある。

水は10mほど岩肌を流れるとまた地中へ染み込んでいった。

昔の人はそれを知っていてなおかつ平坦地という事でここに小屋を建てたのだろうか。

湧水をいっぱい汲み平坦地へ戻りテントを設営する。

ハエが多い所でフライシートに気持ち悪いくらい寄ってきた。

それも不思議な事に日が落ちるとほとんどいなくなっていた。

今日は西小石尾根のハイマツ帯で撤退したため気分が悪い。

おまけに衣類やザックの中身が濡れていて二重で気分が悪い。

しかしあそこで撤退を決断して尾根を下ってきたからこそ、

早い時間にここまで登ってこれてテントを張ることが出来たのも事実。

明日順調に行けばそのまま下山できる。100%悪いわけでもない、そういうことにした。

≪14日≫

日の出前、まだ薄暗い中出発。

ヘッドライトの光を頼りに進む。道どころか踏み跡すら見えない。

ほぼま南から上ってくる主尾根に乗っかるため西(左手)を意識しながら登っていく。

割と急なところもあるが岩や倒木を避けつつ自由に登っていく。

標高2400辺りで主尾根に乗っかる。

上の方は木と木の間が密で通りやすい所を選んで蛇行するように登っていく。

途中南アルプス特有の二重、三重稜線が見られた。

(2560付近から振り返り荒川三山を望む)

2687ピークの手前あたりから背高ハイマツ帯となる。

これは左手斜面の緩い所が栂とダケカンバの混生林となっていてそこを通って避ける。

2687ピークの北側のコル辺りでハイマツ帯は切れているので

そこを目指してトラバース気味に登り尾根上に復帰する。

2700辺りにもハイマツ帯、これは避けることができずに強行突破する。

(ハイマツ帯突入前、向こうには東池ノ沢ノ頭が見える)

よく観察すると小さな沢状の真上にはハイマツが生えていないのがわかる。

そこを狙って進みハイマツを漕いで行くと足は取られずなんとか前に進んでいくことができた。

一旦岩肌がむき出しの小ピークに脱出、しかしさらに人丈ハイマツ帯。

(一旦ハイマツ帯を抜けるが…)

(最後のハイマツ帯。これを抜ければ天国。)

これを越えなければあの地獄の崖尾根を下るんだと思えば必死になって漕いでいける。

意外と長く続かず人丈ハイマツ帯との勝負に終止符を打ち最後の脱出をすることができた。

その先はザレ場の続く尾根歩き、森林限界上だ。

たまに現れるハイマツは普通に見かける低いヤツ、なんの恐れもない。

一旦休憩し登ってきた尾根を振り返る。奥には荒川三山…撤退した西小石尾根が。

右奥には中盛丸山、大沢岳が見える

左手に目を向けると蝙蝠岳。

右手には一昨日下った東尾根が見える。遠くに恵那山、中央アルプスも。

やっとこさ泥くさい登りも終わり、アルプスらしい歩きができる。

東池ノ沢ノ頭辺りまで登ると目の前に目指す塩見岳が見える。

(東池ノ沢ノ頭付近でピース)

(塩見岳と岩峰群をバックにグー)

蝙蝠岳のバックに富士山が見えた。

東峰、西峰ともに頂上には何人か登山者が見える。

あそこから僕は見えているのだろうか?見つけてくれた人はいるのだろうか?

尾根上に岩峰群が見えるが西側の緩くなっているところを簡単に巻いて行ける。

(岩峰群の巻きはラクチン)

(巻き中振り返って)

森林限界を越えてわかったのだがここを歩いている人は

みな同じところを歩いているようで明瞭な踏み跡が出来ている。

岩峰群を巻きその先のコルへ。

東池ノ沢ノ頭付近から見た稜線への最後の詰めはとてもキツそうに見えたが

いざ近寄ってみるとそうでもなく簡単に登っていけた。

(塩見岳東峰への最後の登りから振り返り岩峰群を下に眺める)

(山頂まであともうちょっとだというのに…入ってはいけませんの×印w)

稜線に出て少しの登りで東峰頂上。

以前来た時は悪天候で今日は高雲に覆われているモノの概ね晴れ、

北俣尾根を登ってきた甲斐があるというものだ、これは天からの贈り物と感じた。

頂上には北俣尾根を登ってくる僕をじっと見ていたという方がいた。

なんだか恥ずかしいような…嬉しいような…。

東峰から少しばかりで西峰、若い子が賑わっている、

下からは若い女の子たちがデカイザックを背負って上がってくる。

聞いてみたら高校の山岳部だそうだ。

もう山なんてブームもひと段落して下降気味だと思っていたが、

こんなに若くて山に登るのが好きな子たちが沢山いるとなんだか嬉しい。

塩見岳からの下降は三点支持で慎重に…北俣尾根の上部よりこっちの方が危ないような気がする。

これまた数年振りの塩見小屋は新しくなっていた。

小屋番さんに聞いたら2年前に建て替えたそうだ。

どうしても炭酸が飲みたかったので500円だして500mlのコーラを買った。

キンキンには冷えてないがメチャクチャウマかった。

こんなうまいコーラは久々かもしれない。

この辺りからガスが取れ出して青空が広がりだしたがそれも本谷山へ着く辺りまでだった。

(短い間だったけど晴れ間に見える塩見岳と北俣尾根)

すぐさまガスに覆われて三伏山へ着いた頃には辺りは何も見えなくなってしまった。

塩見小屋から三伏峠までの道はヌタ場が多い。

これでもかこれでもかと出現する。

スパッツを履いているのでそれ程気にならないが…閉口する。

三伏峠で一休みして一気に下る。

登山口まで1時間12分、ゲートまでさらに29分掛けて歩いた。

しかしアスファルトの道を歩くのは酷である。

道の無い尾根を歩くのが足に一番負担が掛からず楽かもしれない。

登山道は踏み固められていて石も多く意外と足に負担が掛かる。

ゲート前の駐車場は大分空きが多くなっていた。

人目を盗んでちゃちゃっと着替えて水場で歯磨きと顔洗いを済ませて帰路に着いた。

今回の山行、後ろ髪を引かれるようなところもあるが、

天気もおおむね良好で満足な三日間を過ごすことができた。

なんといっても前小河内岳東尾根と塩見岳北俣尾根をやったことは大きいだろう。

西小石尾根はまたの宿題、計画を練り直しいつかまたチャレンジしたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます