今年の節分は、いつもの「2月3日」ではないってご存じですか?

実は、節分は、立春の前日を指すもので、2月3日で固定されているわけではないのです。

今年は、立春が2月3日なので、前日の2月2日が節分になります。

国立天文台によると、節分は、“季節を分ける”という意味の雑節で、

本来は、立春・立夏・立秋・立冬の前日は、すべて節分でしたが、

現在は、立春の前日だけが残っているということです。

雑節とは、季節の移り変わりの目印となる日のことで、

節分のほかに土用、彼岸、八十八夜などがあります。

前回、節分が「2月2日」だったのは、4年前の2021年。

このときはコロナ禍で「緊急事態宣言」が出されていたこともあり、

豆まきなどのイベントが中止になっていたので、

あまり印象に残っていないという人も多いかもしれません。

その前は1897年(明治30年)と120年以上も前のことなので、

ここ100年でみると、今年は2度目の例外となります。

ちなみに、1984年は1日遅い「2月4日」が節分でした。

このように立春や節分の日が、ずれるのはなぜでしょうか。

国立天文台のデータによると、地球が太陽を1周するのに、

かかる時間は365.2422日で、ぴったり365日ではありません。

1年で約6時間ずつ遅くなるため、地球と太陽の位置関係で決まる立春は、

ずれることがあるのです。

今後は、2057年まで4年周期で「2月2日」の節分がやってくるので、

次は2029年。

「節分=2月3日」だと思い込んで、

恵方巻きを買い忘れてしまった、なんていうことがないように、お気をつけください。・・》

注)記事の原文に、あえて改行など多くした。

今回、今年の節分は、100年で2度目の2月2日、

80歳の私は学び、多々教示させられたりした・・。

ささやかな想いを秘めている・・。

私は1944年(昭和19年)の秋、今住んでいる近くに生家があり、農家の三男坊として生を受け、

祖父と父が健在だった頃までは、農家をして、戦前に小作人さんだった御方たちのご厚意で助力を得たりし、

程々の広さの田畑を耕し、雑木林、竹林などがある家であった。

そして長兄、次兄の次に私は三男坊として生を受けたが、

何かしら祖父と父などは、三番目の児は女の子を期待していたらしく、

幼年の私でも感じたりしていた。

この当時の農家は、跡継ぎとなる長兄、この当時は幼児は病死することもあるが、

万一の場合は次兄もいるので、私は勝手に期待されない児として、いじけたりすることがあった。

そして私の後にやがて妹がふたり生まれ、

祖父、父が初めての女の子に溺愛したしぐさを私は見たりすると、

私は益々いじけて、卑屈で可愛げのない言動をとることが多かった・・。

父からは、こうした私に対しては、ふたりの兄と同様に、激しく叱咤されたりした。

祖父は、幼児の私を不憫と思ったのが、私を可愛がってくれた数々を私は鮮明に記憶している。

そして、私の生を受けた時、自身の名前の一部を私の名前に命名した、

と後年に父の妹の叔母から、教えられたりした。

こうした中で、私が少学校に入学する1951年(昭和26年)の春の前、

『節分の日』の情景は、私なりに鮮烈に心の片隅に今でも残っている・・。

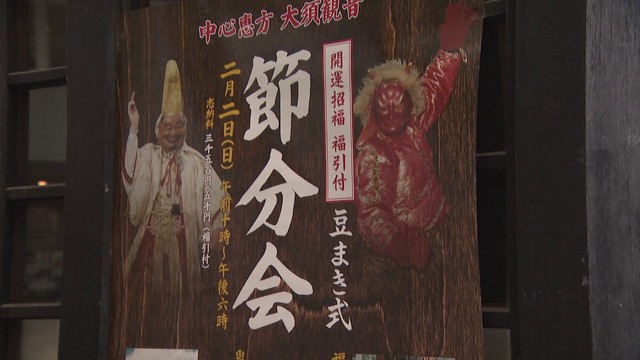

この当時、『節分の日』には最寄の神社の高台で、豆まきをしていた。

神社の鳥居に入ると、陵山(みささぎやま)と称された小高い丘が聳えるようになり、

高い所には老樹に囲まれた神社がある。

そして左辺には、それぞれの旧家が奉納した大稲荷神社があり、

神社といっても、歴史ばかりは由緒ある処であるが、

村の住民で維持管理されている程ほどの大きさの神社で、

この時節も殆ど人影のないところであった。

そして、『節分の日』になると、それぞれの家長が一升枡の中で半紙敷いて、

自宅にある大豆を軽く炒った豆を3割方ぐらい入れ、

夕暮れになると、神社の高台に赴(おもむ)きで、大声で、

『ふくわう~ち!!・・おにはそ~と!!・・』

と叫んでいた。

私の生家から、少なくとも300メートルは離れていたが、

家の中で居ても充分に聴こえたのである。

『お父さん・・あの声・・XXさんの小父さんだね・・』

と私は父に確認したりした。

『だけど・・あの小父さん・・去年より・・豆まきをはじめる時間・・少し早いね・・』

と私は得意げで父に言ったりしていた。

生家でも、祖父が神社に行き、豆まきをして帰宅する頃は、戸締りが終わっていた。

やがて夜の7時ごろには、戸をすべて開け放ち、

『福はう~ち! 鬼はそ~と!』

と父は平素より遥かに大きい声で、外に向かって言ったりしていた。

そして、戸をすべて閉め終わった後、私は次兄と妹たちとで、

各部屋の畳の上、縁側の廊下にまかれた豆を拾い集めたりしていた。

そして、五合枡に入れた豆を、

『齢の数だけ・・食べてもいいわよ・・』

と父の妹の叔母が、私たち兄妹に言った。

私は、6つだけかょ、と言いながら、

次兄の手には、もとより私より多くあったので、

私はおまけと言いながら、こっそりと三つばかり余計にとった。

そして私は、自分だけ取ったのが何かしら恥ずかしかったので、

2人の妹にそれぞれ1粒づつ手にのせたりたりした。

このような祖父、父たちに囲まれて、楽しげなひとときであったが、

私が小学2年の3学期の終る早春に父は病死され、そして1年後には祖父に死去され、

大黒柱となるふたりが亡くなったので、生家は没落をしはじめた・・。

そして翌年からは、『節分の日』には豆まきすることもなく、途絶えてしまった。

過ぎし2004年(平成16年)の秋に私は定年退職後、多々の理由で年金生活を始めて、

私たち夫婦は子供に恵まれずたった二人だけの家庭であるが、

『節分の日』は、家内は『恵方巻』を食べたりし、

そして私たちは、

こうした中、齢を重ねるたびに私は、

人出の多い神社・お寺で『豆まき』で人の多い所は苦手となり、

自宅で豆まきをする元気もなく、『節分の日』には、

日中のひととき、スーパーで『福豆』を買い求めた福豆を、

夕暮れの時に、家内と煎茶を飲みながら食べたりして過ごしてきたのが、ここ数年となっている。

そして叶わぬ夢であるが、もしも息子か娘がいて、そして孫がいたら、

私は『節分の日』には、積極果敢に孫を引き連れて、『福はう~ち! 鬼はそ~と!』

と盛大に豆まきをするだろう、と夢想を重ねたりする時もあったりした。

</picture>

</picture>