『水平式スエズ運河と閘門式パナマ運河を初めて見たときは、こんなに歴史の古い巨大な閘門式大運河が中国に存在を知らず!!』

不思議なことで、大河川を大河とは言いますが、世界には大きな川は多くありますがそれらを、大川(だいせん)とは呼びません。 大川(おおかわ)は、江戸の大川(隅田川の吾妻橋から河口まで)や、難波の大川(淀川の毛馬水門・毛馬閘門から河口までの一部)です、

「四大文明」とは、メソポタミア文明・エジプト文明・インダス文明・黄河文明をさす、長江文明、メソアメリカ文明、アンデス文明などは基本的に含まれず、アメリカ大陸の文明を含めて六大文明と解釈することもあり、 最近は長江文明を含み中国文明とも言われることもあります。

大河と文明発祥は、密接な関連がありますが、大きな『河床勾配』の暴れ大河『ユーフラテス川』『インダス川』よりも『ナイル川』『黄河』『長江』のように、小さいか、又は程よい『河床勾配』が、農耕民族に、ゆっくりと安定した継続的な文明の発達をさせてくれるのでないか思いました。 先のブログで『河床勾配』を計算してみました。

文明 河川 長さ 水源海抜 河床勾配

エジプト ナイル 6853㎞ 1134ⅿ 0.02%

メソポタミア チグリス 2850㎞ 1150ⅿ 0.04%

ユーフラテス 2800㎞ 3520m 0.13%

インダス インダス 3200㎞ 4500ⅿ 0.14%

中国 黄河 5464㎞ 4800ⅿ 0.09%

長江 6300㎞ 5042ⅿ 0.08%

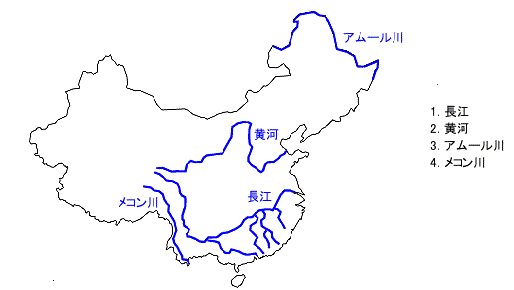

ウエブ情報(黄河と長江の画像)から引用

3世紀には中国の主要5河川が、京杭大運河で結ばれ、国家の経済、文化交流に重要な役割を果たした。 運河の大部分は現在も利用されている。

ウエブ情報(黄河と長江の画像)から引用

この京杭大運河は、北にある北京から始まり、北京、天津両市及び河北、山東、江蘇、浙江四省を経由し、南にある杭州まで延びています。 そして、海河、黄河、淮河、揚子江、銭塘江という五大水系を閘門なしで通過します。 京杭大運河は、全長2500㎞で、スエズ運河(164km)の15倍で、パナマ運河(83km)の30倍です。

京杭大運河の断面図を見ますと、水平式のスエズ運河とは異なり、又パナマ運河とも異なります。 海抜26ⅿのパナマ地峡を、3段の閘門で、船を持ち上げて、下ろすのが、閘門式パナマ運河です。 パナマ運河は、人工湖の水を流し込んでを船を上げて、排水して下げる、ポンプ使わずの、超省エネ構造です。 この『水は低きに流れる』を利用した世界最長の京杭大運河のことは、断面図で、この度、解りました。 驚くことに、スエズ運河やパナマ運河よりも、1000年以上も早く、この世界最大の運河の縄張りと長年月の建設が始まっています。

古代では、大量の貨物は水路を通して運送するようになりました。 しかし、中国では、自然の江河はいずれも西から東へ流れていました。 そして、黄河流域が戦乱で破壊、長江流域の開発にともない、中国の経済文化の中心は南の方に移り、政治軍事の中心は北の方にあるという局面が形成されました。 そこで、南北の交流および税収や物資の移動のために、南北を貫通する水路が必要でかつ重要なことになりました。

春秋時代から掘り始めた京杭大運河は、2500年余りの歴史を持ちます。この間に、京杭大運河は主に三つの時期に発展しました。 第一の時期は春秋時代と戦国時代に、大溝と鴻溝の掘ったことにより、江、淮、河、済四大水系が繋がりました。 第二の時期は隋代で、運河システムが作り上げられ、黄河と淮河を繋ぎ永済渠を掘り、北の涿郡と結びました。 第三の時期は元代で、杭州から大都(北京)への運河全線が開通されました。

このほかにも、京杭大運河は当時、中国が水利工事で世界に誇れる先進的技術をもっていたことを表わしており、豊かな歴史的文化遺産としての価値をもっています。 しかしながら、近年来、深刻な環境、水汚染が進み、大運河の保全が叫ばれています。 京杭大運河に対する保護は、人類文明の伝承、調和的社会の促進においてもきわめて重要な意味を持っていると思われます。

ここで長江文明に肩入れです。 長江文明は長江下流の河姆渡(きむと)遺跡がその代表で、紀元前5000年頃のものと推定され、黄河流域の判坡遺跡とほぼ同時代のものです。 さらに長江上流に近い三星堆で発掘された異様な仮面や人頭像、立人像など特色のある青銅器でした。 三星堆文化は、竜山文化や河栂渡文化の頃に始まりますが、黄河と長江両文化の影響を受けながら独自の文化を残しました。

黄河流域には紀元前7000年ごろに黄河文明が成立した。 黄河文明はやがて南の長江流域に成立した長江文明と一体化し、中国文明となるが、黄河流域は基本的に中国文明の中心地であり続けた。黄河の治水は古くより中国文明においての重大事であり、伝説上の中国初の王朝である夏王朝が、禹が黄河の治水事業に成功して舜より禅譲を受けたことにより成立したという伝説も、その一端を示している。

紀元前17世紀ごろには確認できる中国最古の王朝である殷が成立した。 以後の歴代統一王朝は、基本的に西周が都をおいた関中盆地の長安周辺か、中原の端にある洛陽のいずれかに都をおいた。 一方、明確に中原諸王朝の支配下にあった地域は黄河屈曲部の中ほどまでであり、それ以北は北方の遊牧民族諸王朝の勢力下にあることが多かった。

屈曲部の北端である河套地域は黄河の遊水地的な湿地帯で、牧畜に必要な豊かな草と水が広がる大牧草地として遊牧民にも重要な土地の一つとなっていた。 しかしこの地域はどちらの根拠地からも遠く離れており、両勢力の係争地となることが多かった。戦国時代にはこの地域に趙が進出し、河套の北に長城を築いて雲中や九原を支配した。

趙を滅ぼした秦もこの地域の支配を継続し、九原県を置いたが、秦漢交代期にこの地域の支配は崩れ、頭曼単于の侵攻によって屈曲部北部は匈奴の領域となった。 以後100年近くこの支配は続いたが、武帝が即位すると匈奴は圧迫され始め、紀元前127年には屈曲部が、紀元前121年にはそれまで中国諸王朝が進出していなかった蘭州などの黄河上流部およびその西に連なる祁連山の麓までを支配下に置き、ここに河西四郡を置いた。

しかし後漢王朝以降、徐々に屈曲部の中国王朝の支配は減退し、さらに晋の衰退によって北方遊牧民族が中国北部に侵入し五胡十六国時代が始まると、 黄河流域全体が遊牧民族の支配下に置かれるようになった。 こうした状況は北魏によって華北が統一されても続き、黄河流域の北朝と長江流域の南朝とが対峙する、いわゆる南北朝時代が長く続いた。 この状況は、北朝の隋が南朝の陳を滅ぼして中国を再統一するまで続いた。

政治的には両大河流域は統一されたものの、経済的にはこの両河川は分離したままだった。 これを統一するため、610年には隋の煬帝の手によって大運河が完成し、黄河と長江が水運によって直結された。これにより、大運河と黄河との結節点にあたる開封が経済的に大繁栄し、五代から北宋にかけての都となった。

一方で軍事的に弱体な宋は黄河屈曲部に十分な勢力を伸ばすことができず、河套は遼の支配下に入り、銀川平野はタングート族の李元昊が興した西夏王国の本拠地となった。 歴史上、銀川平野に独立王朝が割拠したのはこれが唯一のことである。

北宋が金に敗れ南遷すると、華北を支配するようになった金は中原の北端に近い中都(北京)に都を置き、以後の王朝は北京または南京に都をおくようになって、黄河流域に都は置かれなくなった。 元の時代には大運河がより直線的になるよう東側にルートが変更され、これによって水運の結節点でなくなった開封の経済的重要性は低落した。

大河川と歴史、中国の場合は、将に歴史大絵巻で、興味は尽きません。

(記事投稿日:2020/05/19、最終更新日:2024/06/01、#168)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます