更新出来ず済みません。今の時期は昼が夏ほど暑くない。なので!

朝5:30頃から8:30〜9:00まで菜園で作業。朝ごはんを作って食べて。

10:00頃から12:30ごろまで菜園で作業して。昼ごはんを作って食べて。

気温次第では14:00頃から15:30頃まで菜園で作業して。洗濯物を取り込んだり買い物に行ったりして。

16:30頃から19:00まで菜園で作業が出来る。明るいからね。その後お風呂に入ってから夕ご飯を作って食べて大体21:30目指して寝る。

といった具合に、ブログ記事を書く時間が取れてません。

それもこれも今年はやたら雨が多くて菜園の作業が渋滞してるのだ。急ぐものからとっととやらないと!せっかく育てた野菜の苗が〜!!種まきするなら今なのにぃ〜〜!というどないもこうにも。

そんでなぜ今ブログを書いてるか?というと暴風です。朝一番に離島足の粟島汽船は欠航し、JRも瀬戸大橋が強風で計画運休すると昨日のうちに発表したらしい。体感10メートル近い風が吹いてます。もうね。風がおさまった後に菜園に行くのが怖いぜ。植えたばかりのメロンの苗や。ネットにツルを絡ませて数日しか経ってないゴーヤにきゅうりにつるありインゲンが心配ですわ。ウヲヲヲヲヲ!!

でも風がおさまるまではどうにもならんのでブログ記事を書きます。

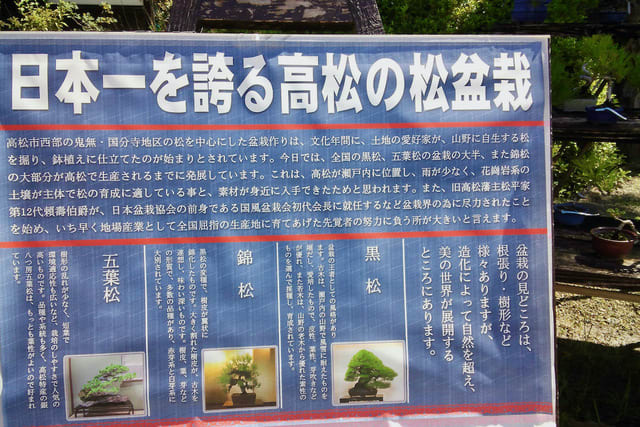

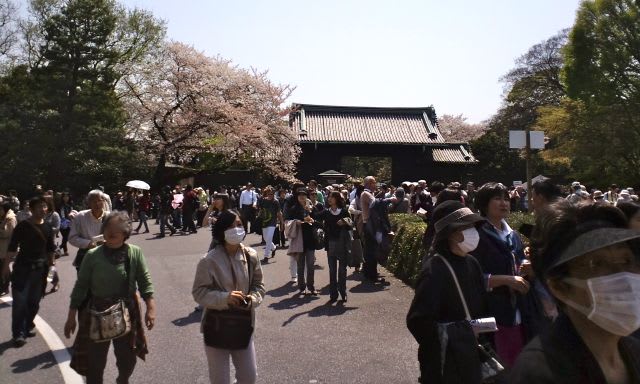

さて、時は5月3日。高松市の春のフラワーフェスティバルに出かけた。駐車場は隣接する玉藻公園。実は無料駐車場なのだ。そして!5月3・4・5日は入園無料だったのですよ。

で、一番にフラワーフェスティバルのカクタスクラブの即売会に突撃して計5鉢を購入。鉢が邪魔になって一度駐車場に置きに戻る。

この時点で時刻はまだ10時になっていない。

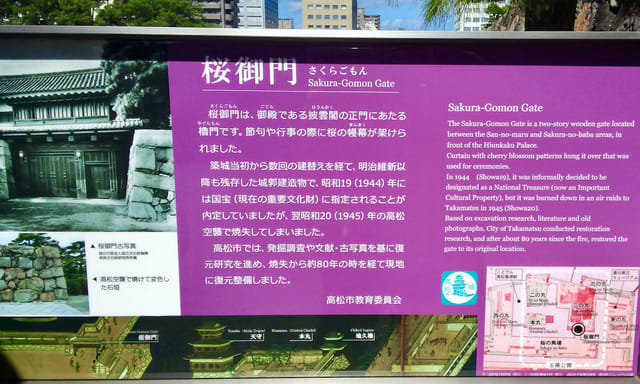

9時58分。ふと見れば、桜の御門の2階の展示場の見物が出来るみたいなので脇階段を登る。

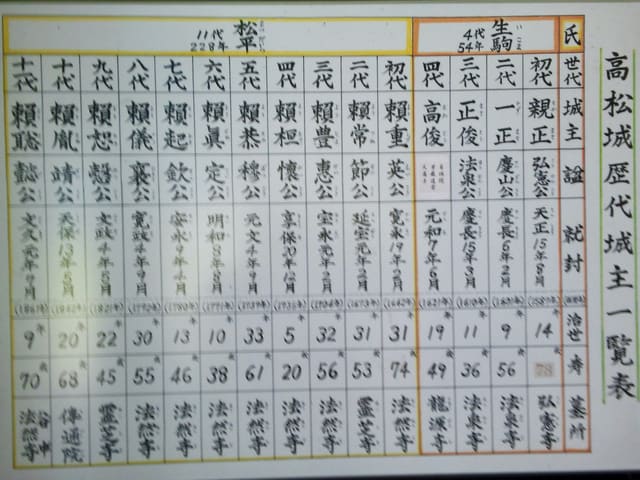

見上げると、葵の御紋がついてた。そう、高松といえば讃岐。とくれば水戸黄門。テレビドラマでも黄門様が何度も讃岐を目指して旅されてましたね。あれは讃岐のお殿様が黄門様のお兄さんの松平頼重と子供らが納めていた国だからです。

それが1642年(寛永19)のことで、なんと1869年(明治2)に版籍奉還により廃城となるまで同じ松平家がお殿様をやってました。何かっちゃーすぐに国替えのあった江戸時代に置いて、1642年から1869年まで実に200年以上同じ家が11代に渡りお殿様をやってたのですよ。凄くね?

さて桜御門ですが復元された門です。昭和20年の高松空襲で被災し、焼失しました。

令和4年6月に足掛け12年の復元工事が完成。

現在は門2階の展示施設が土日祝日の9時から16時まで公開されてます。

では靴を脱いで入館。

こちらは復元した桜御門の屋根に上がる鴟尾の型です。

下を通るところが見えるようになってます。

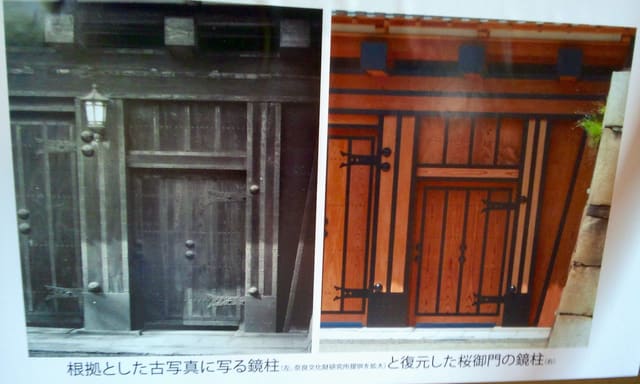

上の画像左がかつての古写真。右が復元した様子。

古写真があったので、使っていた材木を推測出来たのだそう。

これが材木。板目や木肌で種類が違うのね。

ちなみに上からカシ・ケヤキ・マツ・スギ・ヒノキ。

日本の国土の8割は山ですが、年々質の良い大きな材木が手に入らなくなっており、復元に使用した木材は、ケヤキは中部地方から。マツは岩手から調達したそうです。

ああっ!これはっ!

ピンボケ画像でごめんなさい。前記事で記憶の幕と色が違う!と言ってましたが。

幕は明確に使い分けてるそうです。

全部で3つの幕があるのね。

他にもあれこれ復元の様子や、現代工法により補強した資料がありましたが、割愛。

上の画像左手に2階の資料室に上がる階段があります。案内人とかいませんので各自見学してねと。

そういえば、披露閣は見物できるのかな?とワクワクして行ったのですが、無理〜。

帰宅後web検索したら「披露閣:旧松平家高松別邸。

大正6年(1917)に建設された披露閣は、高松城の三の丸に旧高松城主の高松松平家の別邸として、また、香川を訪れる賓客のもてなす迎賓館としての役割も持ち合わせていました。

建築的特色としては、近世以来の正統的書院造りであり、伝統技術と洋風技術が融合された構造及び意匠となっています。

平成24年に国の登録重要文化財に指定されました。

現在は貸館を行っており、お茶会やコンサート、撮影会など多彩なイベントが催されています。」とありました。見学だけというのはやってないらしい。

では、披露閣の庭園を抜けてフラワーフェスティバルの会場に戻ろう。

さっきは最短コースのお堀端を抜けたんで、庭の見物はしてないのだ。今時はツツジと新緑が綺麗だと思うのだ。

あれ??何か工事中なのか?

気分がダダ下がり。

ツツジ越しの披露閣。ソテツだっけ?大正浪漫の日本家屋につきものの植物ですね。いい味出してます。

調べたらば高松市の文化財課のwebニュースに「披露閣の耐震補強工事を順次やってるようです。現在は大所員を2024年1月より2026年10月まで。その後も槙の間を2028年10月より2030年3月まで。以降その他の部屋は未定」となってました。

ここもかつては桜の御門のような門があったようですね。二の丸から披露閣に向かう場所の立派な石垣です。右端におじさんの姿がありますが、その向こうには水門があります。お堀の水は現在もこの水門から瀬戸内の海水を取り込んでます。

見頃のツツジですが。庭の奥で咲いてるので近づけません。背後に見える石垣は高松城の北側。かつては石垣の向こうは海だったのかも?現在はちょっとした広場と道があって、その向こうはフェリー乗り場です。

さて、西門を抜けてフラワーフェスティバルの会場へ(続く)

追記:2024.5.16 19:58

夕方、風がおさまって菜園に行きましたところ、ゴーヤは4/4(100%)茎が折れてた。

つるありインゲンはツルもしくは茎もしくは葉っぱがボキボキとなりました。

つるものだからと苗に支柱を立てなかった私のミスです。夕方に一縷の望みをかけて全部に支柱を立ててヒモで結んでおいたけども。インゲンはともかくゴーヤは4日前に定植したばかりなのでヤバそう〜。もう明日朝一に種まきし直します。まだ5月半ばなので間に合うと思う!ぼちぼち夏の気温になれば、成長も早いだろうし。

他のは大丈夫だと思うけども。しばらく様子見です。いや〜風速10メートルは被害がでかいぜ。

青梅の実もいっぱい落ちた〜!!

去年大量に漬けた梅干しに困り、あちらこちらに配ったら好評で予約入ってるんですけど!!梅の実はどれだけ残ったのか!去年の半分でいいから収穫出来ますように!

もうね。菜園は天候次第ですわ。凹む〜。泣く!!

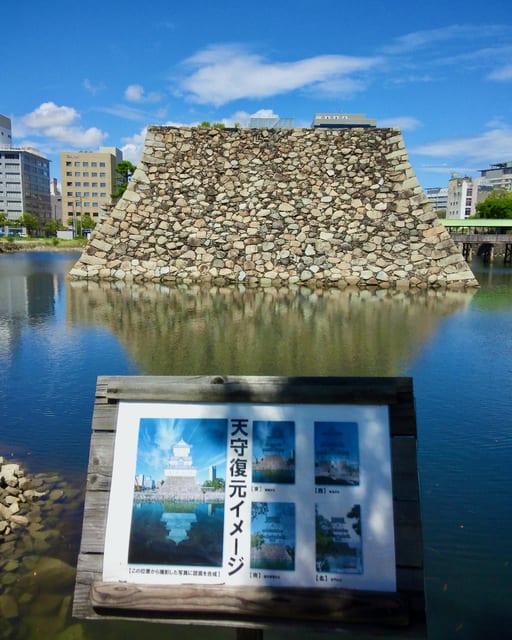

そして明治に取り壊された天守閣はこのような姿だったらしい。天守の写る古写真復元計画もあるのだけれど、内部がどうなってたかわからないらしい。見取り図とかあれば話は早いんだけどな〜。

そして明治に取り壊された天守閣はこのような姿だったらしい。天守の写る古写真復元計画もあるのだけれど、内部がどうなってたかわからないらしい。見取り図とかあれば話は早いんだけどな〜。

井伊直孝の墓所

井伊直孝の墓所 井伊直弼の墓所

井伊直弼の墓所 井伊家の墓所所在図

井伊家の墓所所在図

午前11時25分撮影

午前11時25分撮影

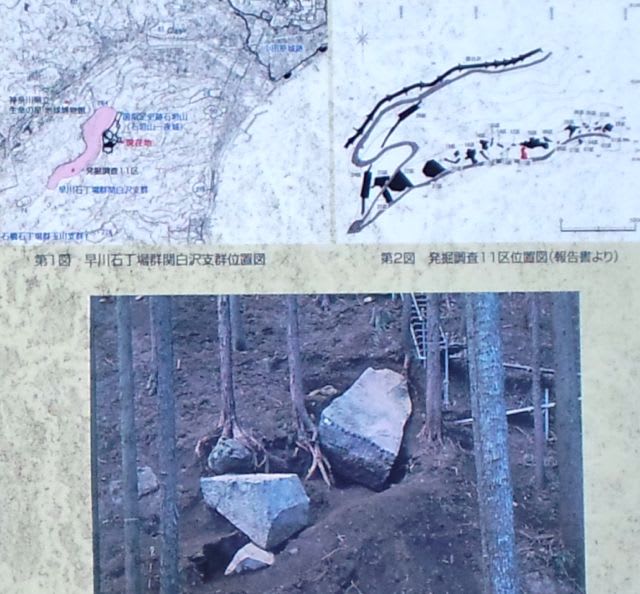

っと!携帯電話の撮影機能の限界です。遠目の石積みが判別出来ない~。一応画像奥には石垣が左右に伸びてるのが見えるんですが。

っと!携帯電話の撮影機能の限界です。遠目の石積みが判別出来ない~。一応画像奥には石垣が左右に伸びてるのが見えるんですが。 画像の右の石柱には櫓台跡と刻まれてます。

画像の右の石柱には櫓台跡と刻まれてます。