撮影日は2014年11月27日。

昨日の見本庭園エリアのモミジの紅葉、一昨日の煉瓦色に染まるメタセコイア並木の紅葉の記事に続き、今日は相模原公園の紅葉を画像増量でお届けします。

見本庭園エリアに隣接する遊具広場です。

見本庭園エリアに隣接する遊具広場です。

相模原公園前バス停そば。ユリノキゲートはこちらです。

紅葉の色と、遊具の派手な原色がコラボ出来そう~と撮影してみました。

そこそこ撮影に訪れてる達人達は、ここでは全く撮影しておらず…。何でやねんっ。こんなに面白い画像が撮れるのに(はっ!面白~~と思ったのは私だけ??ま・まさかな)

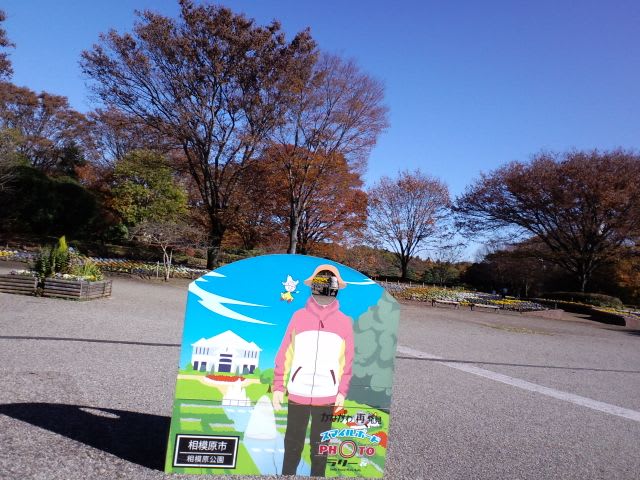

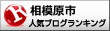

なぜにか顔出し看板がこんな所に(ラーメン屋『国界』そば)

なぜにか顔出し看板がこんな所に(ラーメン屋『国界』そば)

青いベンチの周りには春咲きチューリップが芽を出してました。

ベンチの奥に咲き競うスミレが。

きらめきの流れでは、渡り鳥が羽を休めてます。日陰なのがいかんともしがたく…。あ。撮影時刻はだいたい12時頃。午後からだと日差しに変化があるかも?

きらめきの流れでは、渡り鳥が羽を休めてます。日陰なのがいかんともしがたく…。あ。撮影時刻はだいたい12時頃。午後からだと日差しに変化があるかも?

相模原公園には少なめですがイチョウもあります。

相模原公園には少なめですがイチョウもあります。

調度見頃ですね。後、イチョウはメタセコイア並木奥のパーコラの右を上がった丘の上にあるこもれびの径にもあります。マップでいえばサルスベリゲート辺り。いつもはそちらも散策するのですが、この日は病院へ行かねば翌日飲むお薬がない!という…。やや、午前中に病院行くつもりで家を出たら青空に釣られて公園へ来てしまったのです。検査の為に朝から何も食べてないので、身体に力が入らない~という体たらくでして…。こもれびの径の散策をパスしてしまいました。

芝生広場の脇を抜け、ハナミズキゲートを目指します。

紅葉の木立を抜けた所で撮影したのがトップ画像。ハナミズキゲートを抜けて、隣接の麻溝公園へ移動します。麻溝公園の駐輪場に自転車を止めてあるのだ。

いつもの斜面の花壇です。デザインが変わりました。

こちらで皇帝ダリアが咲いてました。

こちらで皇帝ダリアが咲いてました。

樹林広場には、オープンカフェがあります。画像の左側にあります。色づいた木々を眺めつつコーヒー出来ます。

芝生公園のようす。

芝生公園のようす。

最後に、グリーンタワーからみた麻溝公園の画像です。

11月27日現在の紅葉具合です。参考にして下さい。

昨日の見本庭園エリアのモミジの紅葉、一昨日の煉瓦色に染まるメタセコイア並木の紅葉の記事に続き、今日は相模原公園の紅葉を画像増量でお届けします。

見本庭園エリアに隣接する遊具広場です。

見本庭園エリアに隣接する遊具広場です。相模原公園前バス停そば。ユリノキゲートはこちらです。

紅葉の色と、遊具の派手な原色がコラボ出来そう~と撮影してみました。

そこそこ撮影に訪れてる達人達は、ここでは全く撮影しておらず…。何でやねんっ。こんなに面白い画像が撮れるのに(はっ!面白~~と思ったのは私だけ??ま・まさかな)

なぜにか顔出し看板がこんな所に(ラーメン屋『国界』そば)

なぜにか顔出し看板がこんな所に(ラーメン屋『国界』そば)

青いベンチの周りには春咲きチューリップが芽を出してました。

ベンチの奥に咲き競うスミレが。

きらめきの流れでは、渡り鳥が羽を休めてます。日陰なのがいかんともしがたく…。あ。撮影時刻はだいたい12時頃。午後からだと日差しに変化があるかも?

きらめきの流れでは、渡り鳥が羽を休めてます。日陰なのがいかんともしがたく…。あ。撮影時刻はだいたい12時頃。午後からだと日差しに変化があるかも? 相模原公園には少なめですがイチョウもあります。

相模原公園には少なめですがイチョウもあります。

調度見頃ですね。後、イチョウはメタセコイア並木奥のパーコラの右を上がった丘の上にあるこもれびの径にもあります。マップでいえばサルスベリゲート辺り。いつもはそちらも散策するのですが、この日は病院へ行かねば翌日飲むお薬がない!という…。やや、午前中に病院行くつもりで家を出たら青空に釣られて公園へ来てしまったのです。検査の為に朝から何も食べてないので、身体に力が入らない~という体たらくでして…。こもれびの径の散策をパスしてしまいました。

芝生広場の脇を抜け、ハナミズキゲートを目指します。

紅葉の木立を抜けた所で撮影したのがトップ画像。ハナミズキゲートを抜けて、隣接の麻溝公園へ移動します。麻溝公園の駐輪場に自転車を止めてあるのだ。

いつもの斜面の花壇です。デザインが変わりました。

こちらで皇帝ダリアが咲いてました。

こちらで皇帝ダリアが咲いてました。樹林広場には、オープンカフェがあります。画像の左側にあります。色づいた木々を眺めつつコーヒー出来ます。

芝生公園のようす。

芝生公園のようす。最後に、グリーンタワーからみた麻溝公園の画像です。

11月27日現在の紅葉具合です。参考にして下さい。

先日、キノコが出てた場所です。広葉樹の林なのね。

先日、キノコが出てた場所です。広葉樹の林なのね。

紅葉の丘ではラクウショウが見頃です。

紅葉の丘ではラクウショウが見頃です。 トップ画像左奥に写っているモミジの木です。

トップ画像左奥に写っているモミジの木です。

このエリアは愛好家が自分ポイントがあるようで、皆さん盛んにシャッターを押していました。

このエリアは愛好家が自分ポイントがあるようで、皆さん盛んにシャッターを押していました。 私の一押しはこちら。

私の一押しはこちら。

2014年7月14日朝4時24分の画像

2014年7月14日朝4時24分の画像 2014年8月10日午後6時43分の画像

2014年8月10日午後6時43分の画像 2014年9月19日、朝5時18分の画像

2014年9月19日、朝5時18分の画像 2014年9月21日の朝5時33分の画像

2014年9月21日の朝5時33分の画像 2014年10月3日午後17時28分の画像

2014年10月3日午後17時28分の画像 2014年10月7日の朝5時55分の画像

2014年10月7日の朝5時55分の画像 2014年10月8日朝5時49分の画像

2014年10月8日朝5時49分の画像 2014年10月24日朝6時4分の画像

2014年10月24日朝6時4分の画像 2014年10月27日朝6時2分の画像

2014年10月27日朝6時2分の画像 2014年11月2日朝6時18分の画像

2014年11月2日朝6時18分の画像 2014年11月4日午後4時50分の画像

2014年11月4日午後4時50分の画像

(11月25日画像追加)

(11月25日画像追加)

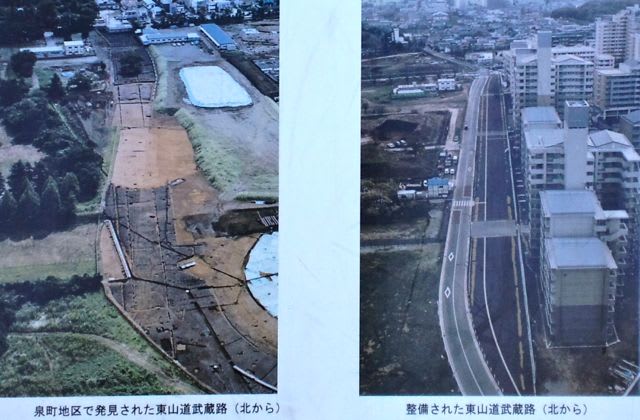

発掘時の様子。説明板がありました。

発掘時の様子。説明板がありました。

発掘したトレンチ跡が一部見れる様になってました。

発掘したトレンチ跡が一部見れる様になってました。

時刻は14時17分になってました。

時刻は14時17分になってました。

到着は13時40分過ぎた所。まだ充分日差しがあったのですが…。

到着は13時40分過ぎた所。まだ充分日差しがあったのですが…。

まずは昭和天皇陛下の御陵です。

まずは昭和天皇陛下の御陵です。 右隣には昭和天皇の皇后陛下の御陵。

右隣には昭和天皇の皇后陛下の御陵。 少し歩いた所に、大正天皇の皇后陛下の御陵。

少し歩いた所に、大正天皇の皇后陛下の御陵。 多摩御陵で一番豪華な大正天皇陛下の御陵です。

多摩御陵で一番豪華な大正天皇陛下の御陵です。