ある日、新宿区の観光サイトを見ていたら、西念寺に服部半蔵のお墓があると出ていた。

へえ~?

んで、西念寺ってどこにあるの?

地図を検索してますと、近所にお岩稲荷と田宮神社を発見した。

んん?お岩ってもしや~?

地図を眺めていると、近所にある地下鉄駅が、四ッ谷3丁目駅だった。

ん~?四ッ谷でお岩ならば、四谷怪談だったりして?

お岩稲荷の隣に書いてある田宮神社って、もしかせんでもお岩さんに毒を盛ったダンナの名前から来てるの??

気になったので、外苑明治散策を後に北上しました。目印は「左門町」信号…ってナイじゃん!道はどこだっ!!

あ~れ~??

首をかしげてましたらば、近所の親切なご夫婦がたまたま遭遇し教えていただけました。

ラッキー。

狭い場所にぎゅぎゅ~っと詰め込んだ、都会の稲荷。

あっこさんは「ここでは写真を撮らないでおこう」と言ってますが、それでは紹介にならないんで私は写して後、参拝して「ありがとう」とお礼を言っておいた。

あ。説明板発見「江戸時代、文政8年7月歌舞伎戯作者4世

鶴屋南北作「東海道四谷怪談」が世に喧伝され、お岩様庶民の畏敬を受け当山その由緒の所として現在に至ったが、戦災に遭い協議の上本堂を栃木下野から薬師堂を移築再建した。棟礼には宝暦7年とある。

お岩様の戒名は「得詮院妙念日正大姉」。墓は元鮫ケ橋にあったが、現在は移転し巣鴨新庚申塚にある。当堂内にはお岩様御尊○○○され参拝者祈願の対象となる。境内には所縁の井戸、再建記念碑等がある。」

この説明板、平成5年と近い年代に出来てるのに、すんごく読みにくく、一部判読出来ませんでした。説明板なんだから、形とか素材より文章の読み易さを優先して欲しいです。私、あちこちで説明板を呼んでますけど、ここのはランクつけるなら最低よっ。

お岩稲荷の絵馬

叶玉

叶玉を投入する場所。

お岩稲荷を出たら、路地の向かいにも「お岩稲荷」の旗を見つけた!

なぜに~~?

近づいたらそれが

田宮稲荷神社だった。

都旧跡 田宮稲荷神社跡

都旧跡 田宮稲荷神社跡

説明板発見「文化文政期に江戸文化は爛熟期に達し、いわゆる化政時代を出現させた。歌舞伎は民衆娯楽の中心になった。「東海道四谷怪談」の作者として有名な四代目鶴屋南北も化政時代の著名人である。「東海道四谷怪談」の主人公

田宮伊右衛門(南北の芝居では、民谷伊右衛門)の妻お岩を祭ったお岩稲荷神社の旧跡である。物語は文政10年(1827)十月名主茂八郎が町の伝説を集録して、町奉行に提出した「文政町方書上」にある伝説を脚色したものである。

明治5年ごろお岩稲荷を田宮稲荷と改称し、火災で一時移転したが、昭和27年再びここに移転したものである」

こっちの説明文のが古いけど分かり易いよ。

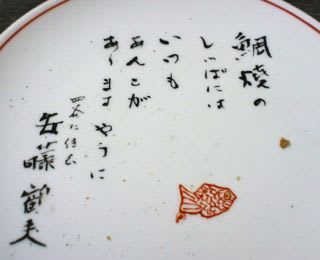

説明書が置いてあった。希望者は10円支払いとのことだったので、そのようにして頂いて来たのですが、これが楽しく興味深いコピーでした。

寛永13年(1636)田宮岩没。お岩さまが信仰していた屋敷社が「お岩稲荷」と呼ばれるよになり、庶民の人気を集める。

文政8年(1825)お岩さまが主人公の東海道四谷怪談が上演される。

これって、お岩さんが死んで200年経ってから怪談が出来たって事!?

今年が2012年ならば、200年前は江戸時代ですよっ!まさか死後200年経って自分が怪談の主人公になるって…。お岩さん、かわいそう過ぎる。いや、更に迷惑を被ったのは田宮家の人びとじゃなかったのか?

コピーを読み進める。

「お岩というのは、江戸の初期、江戸の四ッ谷左門町で

健気は一生を送った女性のこと。その女性の美徳を祀っているのが、お岩稲荷田宮神社である。

お岩稲荷は福を招き、商売繁昌のご利益があり、芸能の成功・興行の成功にはことさら霊験あらたか。さらに最近では交通安全、入学試験にも功徳があるという。」

うわ~、マジかぁ~。私ってばお岩稲荷に参拝する時に「写真を撮らせていただいてありがとう&安らかにお眠り下さい」って手を合わせちゃったよ~。もうっ!!『東海道四谷怪談』のせいじゃっ!!

コピーには「

お岩と夫、田宮伊右衛門とは人もうらやむいい夫婦だった。貧乏武家の田宮家の家系は火の車。お岩夫婦は家計を支えるため商家に奉公に出る。お岩は田宮家の屋敷社を日頃から信仰していたおかげで、蓄えも増え田宮家も豊かになった。

信仰のおかげで田宮家は復活したと評判になり、近隣の人びとはお岩の幸運にあやかろうと屋敷社を「お岩稲荷」と呼んで信仰するようになった。評判が高くなり、屋敷社のかたわらに小さな祠をつくり、「お岩稲荷」と名付けた。

時は江戸後期。歌舞伎の戯作者鶴屋南北はかねてからお岩稲荷のことを聞いていた。お岩が死んでもう200年。それなのに未だ町人の間で人気がある。人気のある「お岩」の名前を使って歌舞伎にすれば大当たりするに違いない。」

ゴラァ~~っ!!既に神格化してる女性になんてことをっ!!

でも鶴屋南北は更に酷いです。

「

お岩があんな善人では面白くない。江戸の人が好む話にするには脚色が必要だ。そして密通事件とか主人殺しで処刑された話などあれこれ利用しつつ怪談話を書き上げたんです。

つまり、

東海道四谷怪談は、鶴屋南北の空想で書き上げた脚本なんですね。今なら間違いなく名誉毀損で上映廃止確実です。

時は文政8年(1825)幽霊ものが大流行りになっていた。つまり、歌舞伎の「東海道四谷怪談」は大当たりしたんです。お岩は三代目尾上菊五郎が、伊右衛門は7代目市川団十郎が演じて江戸中で話題をさらいます。

ところで、

四谷怪談を上演すると怪我や事故が多いというの、聞いたことありませんか?実はですね。

東海道四谷怪談の歌舞伎は怪談もの。トリックや仕掛けに凝って、道具は複雑。しかも夜の場面だから照明も暗い。江戸時代ならロウソクか行灯でしょうしね。おまけに天井から吊るしものも多い。役者はそんな中で演技するんです。しかも長時間。怪我して当たり前じゃっ!!なのに、役者の怪我さえ演目の怪談にからめて「祟り」として宣伝したんですよ。酷過ぎる~~っ!!

時は明治。江戸の世が終わっても東海道四谷怪談の話は庶民の人気を集めてました。歌舞伎役者は思います。

「四ッ谷まで毎度出かけていくのは遠い。芝居小屋の近くにお岩稲荷を移転してくれ」

これまた強引な…。人間というのは手前勝手なんですねえ。仮にも神様を遠いから近くに引っ越せって言うんですから。ま。日本全国に同じ名前の神社の分社や末社が散在してるのは、似たような理由でしょうが…。

ところが明治12年(1879)に四ッ谷左門町で火事があり、お岩稲荷の社が焼失。これを機に隅田川の畔に本当にお岩稲荷が移転しちゃったんですよ。現在の中央区新川にあるお岩稲荷神社がこれ。ま。隅田川のお岩稲荷の社殿も昭和20年(1945)の戦災で焼失してしまいましたが。戦後、2つのお岩稲荷神社が復活して、結果現在は2つのお岩稲荷神社があるんだそうです。

…役者が今でも四谷怪談を演じる時に参拝するって話を聞きますが、どっちのお岩稲荷に参拝してるんですかねえ。

思いがけず長い記事になりました。さて、次は…。

神社・お寺巡り ブログランキングへ

神社・お寺巡り ブログランキングへ

古我邸

古我邸

高野邸

高野邸

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

古我邸

古我邸

高野邸

高野邸

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

鎌倉小川軒

鎌倉小川軒 レーズンウィッチ1個115円

レーズンウィッチ1個115円

源義家 旗立の松

源義家 旗立の松

えんま橋

えんま橋

九品寺

九品寺

向福寺

向福寺

不動種子板碑

不動種子板碑 疱瘡老婆の石

疱瘡老婆の石

境内内の石神社

境内内の石神社

上げ

上げ

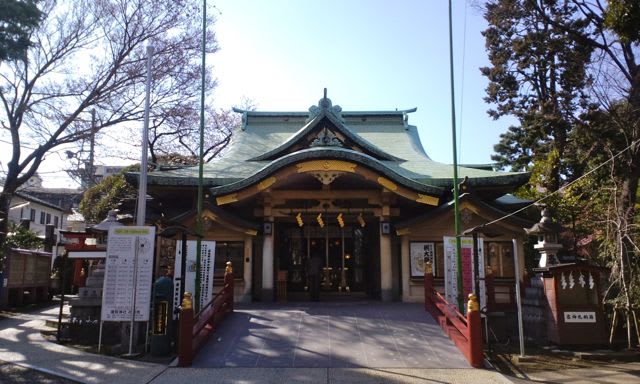

西念寺さんの本堂です。

西念寺さんの本堂です。

岡崎三郎信康供養塔

岡崎三郎信康供養塔

とか、ついつい下世話な昼メロドラマな展開を想像しちゃうぜ…。

とか、ついつい下世話な昼メロドラマな展開を想像しちゃうぜ…。 。

。

思ったより小さい。しかも新しい社殿。…萌えがない。

思ったより小さい。しかも新しい社殿。…萌えがない。

なぜにか、火消しのオブジェ。この左隣には、なんか、日本刀を祀ってる祠があったり、大きな御神輿を納める建物があったり。それよりなにより、参拝者が多いのが途切れなく現れるのが驚きでした。ここの神社は地元で信仰する人が今も多いのでしょうか?久々に生きた神社を見た気分。

なぜにか、火消しのオブジェ。この左隣には、なんか、日本刀を祀ってる祠があったり、大きな御神輿を納める建物があったり。それよりなにより、参拝者が多いのが途切れなく現れるのが驚きでした。ここの神社は地元で信仰する人が今も多いのでしょうか?久々に生きた神社を見た気分。

お岩稲荷の絵馬

お岩稲荷の絵馬 叶玉

叶玉 叶玉を投入する場所。

叶玉を投入する場所。 都旧跡 田宮稲荷神社跡

都旧跡 田宮稲荷神社跡

お鷹の松

お鷹の松

題字 東郷平八郎書

題字 東郷平八郎書