平泉は、11世紀~12世紀の日本列島北部領域において、

仏教に基づく理想世界の実現を目指して

造営された政治・行政上の拠点です。

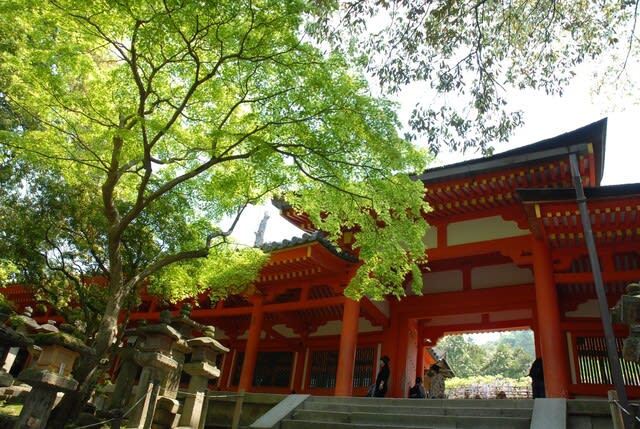

平泉文化の中心をなす名刹中尊寺。

奥州藤原氏によって再興し、滅亡後、

仏堂の多くが失われましたが、金色堂、経蔵など

全盛期の遺構が良好な状態で保存されています。

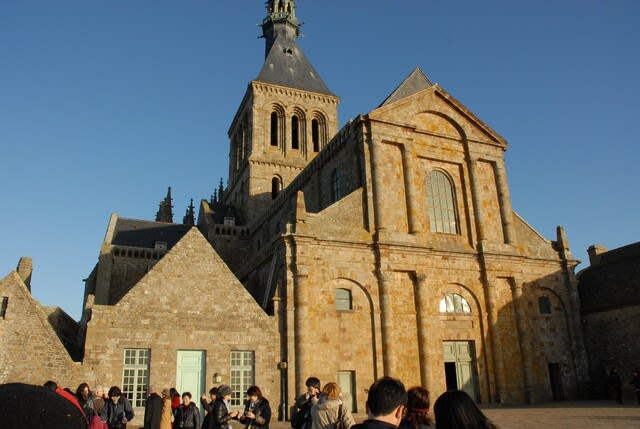

二代基衡、三代秀衡によって造営された毛越寺。

浄土を表したという庭園が見もので、

往時の姿に復元されています。

全盛期の伽藍遺構が良好な状態で残されています。

三代秀衡が建立した寺院の無量光院跡は、

平等院鳳凰堂を模して建立された阿弥陀堂と

その周囲を取り巻く池を中心に伽藍が

構成されていましたが、伽藍は全て焼失。

現在は発掘調査の成果に基づいた

浄土庭園の復元整備が行われています。

二代基衡の妻が造営した寺院の跡である

観自在王院跡は、伽藍は全て失われましたが、

発掘調査の成果に基づき復元整備され、

境内全体が史跡公園として開放されています。

奥州藤原氏によって山頂に大規模な経塚が営まれた

信仰の山である金鶏山も世界遺産に構成されています。

世界文化遺産 2001年登録

日本(岩手県平泉町)

訪問日 2023.11.1他