本日は舞鶴への訪問記シリーズの第20回で11月19日の午前中に訪れた田辺城址

を写真紹介します

過去の訪問記

第1回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 202-11-17~11-19 その1 舞鶴市の概要 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第2回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その2 舞鶴引揚記念館 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第3回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その3 海軍割烹術食堂 羅針盤でのランチ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第4回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その4 復元引揚桟橋 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第5回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その5 松尾寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第6回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その6 金剛院 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第7回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その7 だるま堂のだるま様 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第8回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その8 生け簀料理 卑弥呼での夕食 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第9回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その9 ホテルベルマーレでの朝食 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第10回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その10 赤レンガパーク駐車場付近の見どころ - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第11回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その11 赤レンガパーク - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第12回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その12 海軍ゆかりの港めぐり遊覧船 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

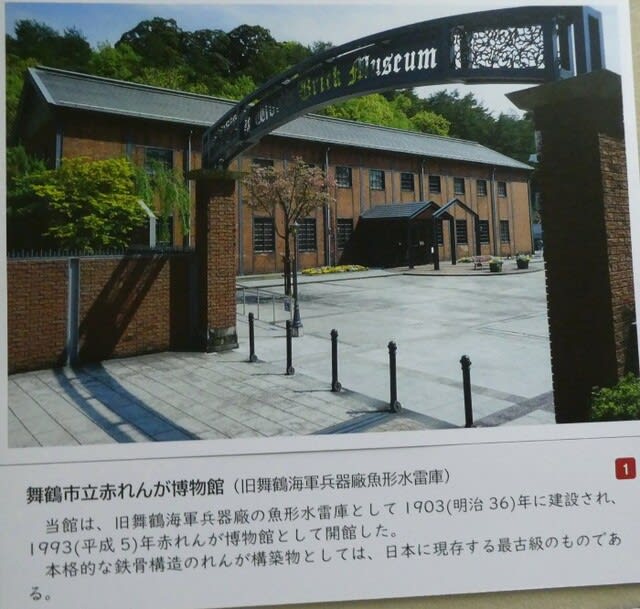

第13回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その13 赤れんが博物館 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第14回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その14 五老スカイタワー - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第15回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その15 道の駅 舞鶴とれとれセンター - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第16回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その16 JR西舞鶴駅周辺の光景 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第17回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その17 舞鶴グランドホテルの夕食と朝食 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第18回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その18 圓隆寺 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

第19回 舞鶴への2泊3日の旅行記 on 2021-11-17~11-19 その19 朝代神社 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

事前の情報

舞鶴旅行 予備訪問 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

田辺城址(舞鶴市田辺城資料館)の基本情報

住所:舞鶴市字南田辺15-22(舞鶴公園) TEL:0773-76-7211(舞鶴市田辺城資料館)

公式サイト:舞鶴公園 | 舞鶴市 公式ホームページ (city.maizuru.kyoto.jp)

これからの写真は特記が無い限り2021年9月19日の撮影です。

城北門

上の写真は復元された城門 上は舞鶴市田辺城資料館となっています。

上の写真は下水道マンホールに描かれた田辺城跡の城門

天正8年(1580)、織田信長の命により丹後国は細川藤孝・忠興親子の所領となり、

宮津に本城、田辺、峰山などに支城を築いて丹後を修めました。

田辺城(舞鶴城)は天正10年代に完成したといわれています。

舞鶴の地名は舞鶴城(ぶかくじょう)に由来しています。

田辺城は天守・本丸を囲んで二の丸、三の丸がある輪郭式の平城で、東に伊佐津川、

西に高野川、南は湿地、北は海に接した要害の地に築かれ、敵を防ぎ味方を守りやすい

城でありました。田辺城は江戸時代になると細川氏の国替えに伴い京極氏の治世となり

元和8年(1622)、丹後の地は京極高知の3人の子供に分与され宮津藩(7.8万石)、

田辺藩(3.5万石)、峰山藩(1万石)の3藩が成立しました。

また、寛文8年(1668)京極氏の豊岡への国替えに伴い牧野氏が入国し牧野氏による

治世が長く続きます。

舞鶴市田辺城資料館

上の写真は田辺城資料館の入口の細川藤孝像

舞鶴市田辺城資料館は田辺城城門(再建)の建物内にあります。

上の写真は田辺城を中心とした西舞鶴の町の模型展示

上の写真は城下町の賑わいに関する展示

上の写真は京極氏以降の田辺城の藩主

出典:舞鶴市田辺城資料館編 田辺城の歴史 Page48

上の写真は京極時代の田辺城及び城下町図

出典:舞鶴市田辺城資料館編 田辺城の歴史 Page25

上の写真は田辺城城下町の模型展示

上の写真は牧野氏時代の黒漆縦矧五枚胴具足などの展示

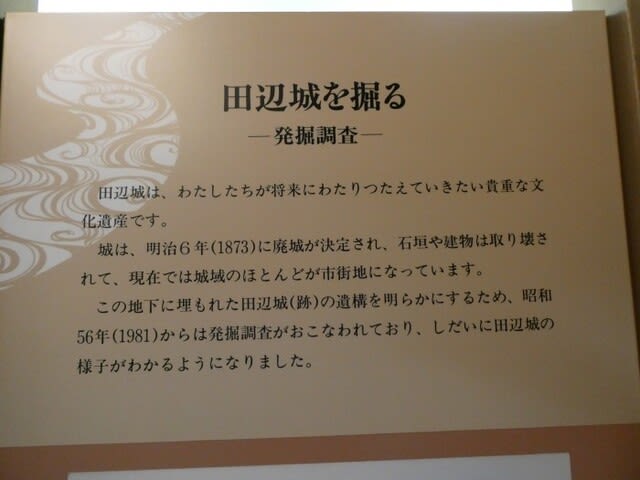

上の写真は発掘調査で出土した品々の展示

上の写真は田辺孝子伝(田辺藩士の廣瀬宗栄が1851年に著した)

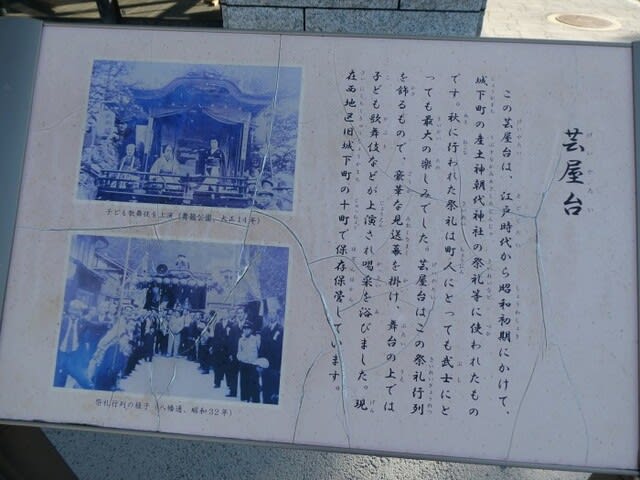

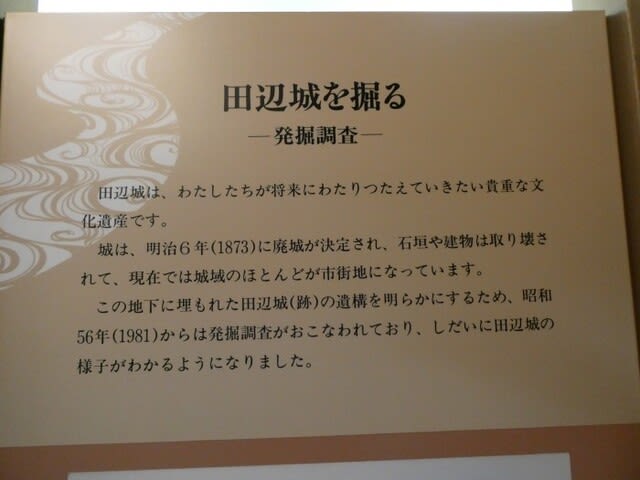

上の3枚の写真は田辺城を掘るの展示

上の写真はガラシャ・光秀街道の展示

上の写真は「明智光秀ゆかりの地へ」の展示

2020年のNHK大河ドラマ「麒麟が来る」が放映中は多くの方が来館されたそうです。

上の写真は田辺城の氏神である朝代(朝白)神社の祭礼模型、朝代神社祭礼図、鉄砲

刀剣の展示

上の写真は朝代神社の祭礼の風景

彰古館

上の写真は櫓跡を利用した彰古館

彰古館には、市指定文化財「糸井文庫」の錦絵資料から「酒呑童子」、「安寿と厨子王」、

「浦島太郎」などが展示されています。

上の写真は彰古館付近に掲示の史跡田辺城跡の案内板

上の2枚の写真は彰古館近くに掲示の現地説明板

本丸井戸跡(復元)

上の写真は本丸井戸跡(復元)と現地説明板

細川藤孝(1534-1610)について

上の写真は細川幽斎=細川藤孝の絵(南禅寺天綬庵)

南禅寺天綬庵には細川藤孝の墓があります。

実父:三淵晴員(1500 - 1570)

実母:智慶院 - 清原宣賢の娘

養父:細川元常(1482 - 1554)

正室:沼田麝香(1544 - 1618) - 光壽院、沼田光兼の娘

長男:細川忠興(1563 - 1646)

次男:細川興元(1566 - 1619)

女子:伊也 - 一色義有のち吉田兼治室

三男:細川幸隆(1571 - 1607)

女子:千 - 長岡孝以のち小笠原長良室

男子:細川孝之(1585 - 1647)

女子:加賀 - 木下延俊正室

女子:栗 - 長岡好重(幽斎実弟)室

女子:仁伊 - 夭逝

以上はWikipediaよりの引用

上の写真は細川藤孝が43歳であった1576年(古今伝授の完了)から田辺城を完成させる

58歳(1591)までの年表です。

Wikipediaより出生(1534)から豊臣秀吉の死(1598)細川藤孝65歳までを辿ります。

出生から足利義輝に出仕

天文3年(1534年)4月12日、三淵晴員の次男として京都東山にて誕生。天文9年(1540年)、7歳で和泉半国守護細川元常(三淵晴員の兄とされる)の養子となったという。しかし、晴員と共に12代将軍・足利義晴の近臣であった細川晴広を養父と見る説も近年有力視されている。天文15年(1546年)、13代将軍・義藤(後の義輝)の偏諱を受け、与一郎藤孝を名乗る。幕臣として義輝に仕え、天文21年(1552年)に従五位下兵部大輔に叙任される。

上の写真は細川藤孝の祖先を示す系図です。

出典:舞鶴市田辺城資料館編 田辺城の歴史 Page44

上の写真の様に永禄6年(1563)に嫡男の細川忠興が生まれています。

1565年(藤孝31歳)から1568年(藤孝33歳)幕臣時代

永禄8年(1565年)に義輝が三好三人衆に討たれ(永禄の変)、その弟の一乗院覚慶(後に還俗して足利義昭)が興福寺に幽閉されると、兄三淵藤英を始め一色藤長、和田惟政、仁木義政、米田求政らと協力してこれを救出し、近江国の六角義賢、若狭国の武田義統、越前国の朝倉義景らを頼って義昭の擁立に奔走した。当時は貧窮して灯籠の油にさえ事欠くほどで、仕方なく社殿から油を頂戴することもあるほどだったという。

その後、明智光秀を通じて尾張国の織田信長に助力を求めることとなる。永禄11年(1568年)9月、信長が義昭を奉じて入京し、藤孝もこれに従った。藤孝は山城国勝竜寺城(青竜寺城)を三好三人衆の岩成友通から奪還し、以後大和国や摂津国を転戦した。

信長家臣時代(1573年から1582年まで)

義昭と信長の対立が表面化すると、元亀4年(1573年)3月、軍勢を率いて上洛した信長を出迎えて恭順の姿勢を示した。義昭が信長に逆心を抱く節があることを密かに藤孝から信長に伝えられていたことが信長の手紙からわかっている。義昭が追放された後の7月に桂川の西、山城国長岡(西岡)一帯(現長岡京市、向日市付近)の知行を許され、名字を改めて長岡 藤孝と名乗った。

8月には池田勝正、三淵藤英と共に岩成友通を山城淀城の戦い(第二次淀古城の戦い)で滅ぼす功を挙げ、以後は信長の武将として畿内各地を転戦。高屋城の戦い、越前一向一揆征伐、石山合戦、紀州征伐のほか、山陰方面軍総大将の明智光秀の与力としても活躍した(黒井城の戦い)。天正5年(1577年)、信長に反旗を翻した松永久秀の籠る大和信貴山城を光秀と共に落とした(信貴山城の戦い)。

天正6年(1578年)、信長の薦めによって嫡男忠興と光秀の娘玉(ガラシャ)の婚儀がなる。光秀の与力として天正8年(1580年)には長岡家単独で丹後国に進攻するが、同国守護一色氏に反撃され失敗。後に光秀の加勢によってようやく丹後南部を平定し、信長から丹後南半国(加佐郡・与謝郡)の領有を認められて宮津城を居城とした(北半国である中郡・竹野郡・熊野郡は旧丹後守護家である一色満信(義定)の領有が信長から認められた)。甲州征伐には一色満信と共に出陣。

余談となるが、同年正月12日付の信長から藤孝宛ての黒印状にて、尾張国知多半島で取れた鯨肉を信長が朝廷に献上したうえで、家臣である藤孝にも裾分けする旨を述べている。

本能寺の変(1582)以後

天正10年(1582年)に本能寺の変が起こると、藤孝は上役であり、親戚でもあった光秀の再三の要請を断り、剃髪して雅号を幽斎玄旨(ゆうさいげんし)とし、田辺城に隠居、忠興に家督を譲った。同じく光秀と関係の深い筒井順慶も参戦を断り、軍事力的劣勢に陥った光秀は山崎の戦いで敗死した。『老人雑話』には「明智(光秀)、始め(は)細川幽斎の臣なり」とあり、両者の出自の上下関係は歴然としていることから、幽斎には光秀の支配下に入ることを潔しとしないところがあったとする説がある。一方、丹波半国の一色氏は明智方に加担した。秀吉の命を受けた細川氏は同年9月に一色義定を謀殺し、弓木城など一色氏の領土を併合した。前出のように一色義定は藤孝の娘婿であった。

上の写真は細川忠興以降の細川氏の系図です。第18代当主の細川護熙は第79代の首相で

1993年8月9日から1994年4月28日まで在位した。

細川忠興(1563-1646)は関ヶ原の戦いにおいて前線で石田三成の軍と戦い、戦後

豊前国小倉藩39万9000石の大封を得た。

その後も羽柴秀吉(豊臣秀吉)に重用され、天正14年(1586年)に在京料として山城西ヶ岡に3000石を与えられた。天正13年(1585年)の紀州征伐、天正15年(1587年)の九州平定にも武将として参加した。また、梅北一揆の際には上使として薩摩国に赴き、島津家蔵入地の改革を行っている(薩摩御仕置)。この功により、文禄4年(1595年)には大隅国に3000石を加増された(後に越前国府中に移封)。

幽斎は千利休や木食応其らと共に秀吉側近の文化人として寵遇された。忠興(三斎)も茶道に造詣が深く、利休の高弟の一人となる。一方で徳川家康とも親交があり、慶長3年(1598年)に秀吉が死去すると家康に接近した。

墓所

慶長15年(1610)8月20日、京都三条車屋町の自邸で死去。享年77歳

京都市左京区南禅寺福地町の瑞竜山太平興国南禅寺の塔頭寺院である天授庵に墓がある。その他に、孫で忠興の子忠利以降、子孫が肥後熊本藩54万石の藩主となったことから、熊本の立田山の麓に建立された細川家菩提寺の泰勝寺(現・立田自然公園)にも廟所が造営された。

また、幽斎の菩提所として忠興により大徳寺山内に建立された塔頭が高桐院である。

以上でWikipediaよりの引用は終了です。

田辺城籠城戦

慶長5年(1600)6月27日、石田三成と徳川家康の対立は激化し、家康は自身に従わない

上杉景勝を討伐するべく、諸将を従えて会津へ出陣しました。当時、細川家の家督は

すでに息子の細川忠興に譲られていたため、忠興は細川軍の大部分を率いて家康軍に参上。

しかし、そうはいっても領国である丹後国を空っぽにするわけにはいかないので、幽斎を

含む重臣数人とわずか500余の兵力でこの地の留守を預かりました。

ただ、三成はこの隙を見逃しはしません。たちまち1万5千といわれる大軍で幽斎を攻め、

細川軍は他の城を焼き払って田辺城に籠城しました。(慶長5年(1600)7月21日)

幽斎も合戦経験の豊富なベテランだったのですが、やはり多勢に無勢。大軍の勢いは

すさまじく、幽斎は劣勢に立たされました。しかし、幽斎はあくまで降伏しません。

西軍が田辺城攻めに乗り気でなかったこともあり、なんとか寡兵で持ちこたえることは

できていましたが、落城は時間の問題でした。

「このままでは幽斎が死んでしまう……!」この事態を一番憂慮したのは、時の天皇である

後陽成天皇であったといわれます。幽斎を死なせれば、古今伝授の秘技が失われてしまう

かもしれない。そう考えた後陽成天皇は、最終的に天皇の勅命という非常に強い形で両軍に

講和を命じ、さすがの幽斎もこれには従って城を明け渡しました。幽斎の特別扱いも

さることながら、西軍の大軍は田辺城攻めにかかりきりとなり、関ヶ原本戦に間に合わなかった

という意味でも重要な場面でした。

上の写真は田辺籠城に関する田辺城資料館の展示説明パネル

上の写真は田辺籠城図

出典:舞鶴市田辺城資料館編 田辺城の歴史 Page16

上の写真は田辺籠城戦で建てられた物見櫓(田辺城資料館の展示より)

古今伝授

三条西実枝(さねき)に古今伝授を受け、近世歌学の祖と称された。家集「衆妙集」。

上の2枚の写真は古今伝授に関する田辺城資料館の展示

舞鶴公園

上の写真は舞鶴公園の案内板です。

田辺城跡地に整備された公園です。田辺城公園と呼ばれることもある。田辺城の本丸

および二の丸の藩主邸の庭園に相当する。19,800m²は「田辺城址」として

舞鶴市指定文化財となっています。

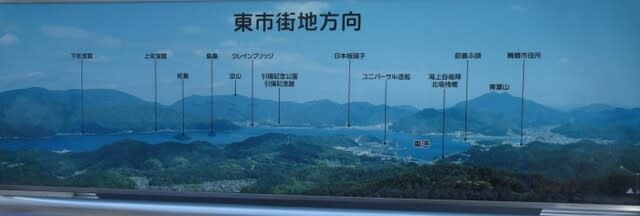

上の3枚の写真は舞鶴公園の遠景

公園内の紅葉のスポット(心種園付近)

上の2枚の写真は心種園碑

上の写真は歌碑

上の写真は第三章 古今伝授の説明板