新型コロナの影響で外出を控えており、ブログは昔に訪問した記事を中心に投稿

しています。

本日は2017年4月13日に訪問した天智天皇陵前の日時計を写真及び関連の写真を

紹介します。

当日はJR山科駅で下車し、京都山科の毘沙門堂門跡を訪問した後、琵琶湖疎水沿いに

桜を観て京都地下鉄東西線御陵駅をめざして歩いていて、途中で見つけたのが

「日時計の碑」です。

毘沙門堂への訪問記は下記のブログで纏めています。

京都山科 毘沙門堂 on 2017-4-13 - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の写真が「日時計の碑」です。

三条通りに面して天智天皇山科陵前に建立されたものです。

日時計の碑は高さ170cm、幅95cmで天智天皇の時代に日本で最初に漏刻(水時計)を

建設したことに因んで建てられた。

正面に「天恩無窮」の文字と「日時計」の文字が刻まれています。

天恩無窮の意味は「天皇の御恩は極まりない」です。

裏面は「昭和13年(1938)6月建立 京都時計商組合創立20周年記念」と刻まれています。

『日本書紀』に登場する天智天皇10年4月25日(太陽暦では671年6月10日)の

6月10日が「時の記念日」に定められ天智天皇を祀る近江神宮では

この日に「漏刻祭」が実施されています。

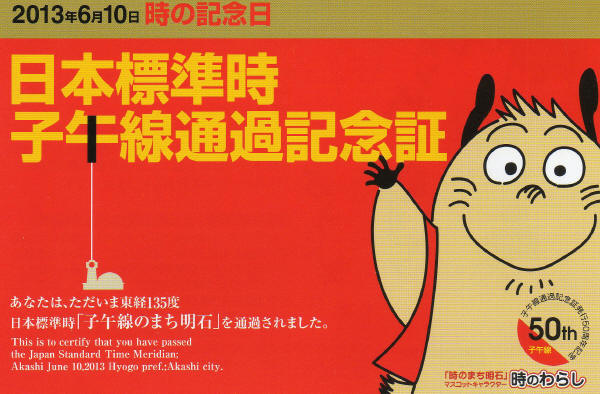

時の記念日 in 明石市立天文科学館 on 2013-6-10 | 散策とグルメの記録

一昨日(2013-6-10)は時の記念日ということで明石市立天文科学館が無料開放の日であったので行ってきました。無料な上に上の写真のような子...

散策とグルメの記録

上述のように天智天皇は初めて漏刻を作り水時計を作りました。

昭和56年(1981)に発見された飛鳥寺の西にある水落遺跡がその遺構といわれている。

水落遺跡については下記ブログで纏めています。

飛鳥水落遺跡 on 2016-10-6 天智天皇は水時計で民や役人を管理しようとした? - CHIKU-CHANの神戸・岩国情報(散策とグルメ) (goo.ne.jp)

上の2枚の写真は近江神宮内の古代火時計の展示と説明パネル 撮影:2020-3-3

上の2枚の写真は近江神宮の「時の記念日」に関する展示 撮影:2020-3-3

近江神宮には時計館宝物館(背後に写っている)があります。

上の写真も近江神宮の漏刻関連の展示 撮影:2020-3-3