7月1日より祇園祭が始まり7月31日の疫神社夏越祭まで続きます。

昨日(2017-7-11)、毎日放送 Voiceという番組で祇園祭の起源について

東京大学史料編纂所名誉教授の保立道久氏が新たな解釈をされておりその内容を紹介した

番組であった。興味深い内容であったので憶えとして書いておきます。

Wikipediaによれば祇園祭の起源について下記のように書かれています。

疫病の流行により朝廷は863年(貞観5年)、神泉苑で初の御霊会(ごりょうえ)を行った。

御霊会は疫神や死者の怨霊などを鎮めなだめるために行う祭で、疫病も恨みを現世に残した

まま亡くなった人々の怨霊の祟りであると考えられていた。しかし、その後も疫病の流行が

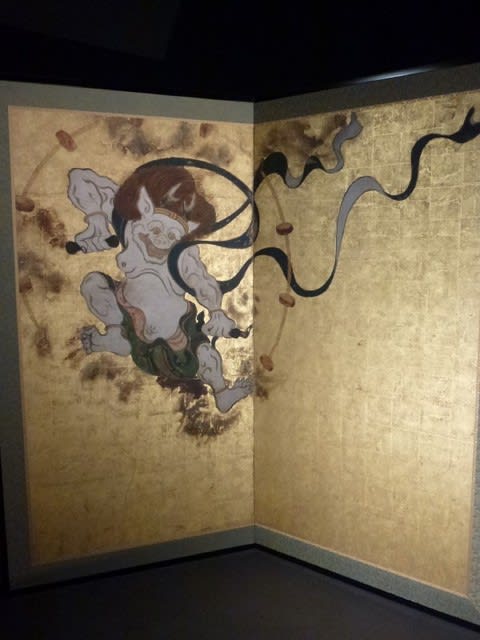

続いたために牛頭天王を祀り、御霊会を行って無病息災を祈念した。

864年(貞観6年)から富士山の大噴火が起こって溶岩が大規模に流出して山麓に達し、

869年(貞観11年)には陸奥で貞観地震が起こり、津波によって多数の犠牲者が出るなど、

全国的に地殻変動が続き、社会不安が深刻化する中、全国の国の数を表す66本の矛を

卜部日良麿が立て、その矛に諸国の悪霊を移し宿らせることで諸国の穢れを祓い、

神輿3基を送り薬師如来を本地とする牛頭天王を祀り御霊会を執り行った。

この869年(貞観11年)の御霊会が祇園祭の起源とされている。

番組での結論は祇園祭のきっかけは流行病を沈めるためだとされてきたがそれだけでなく

地震や津波などの災害や大疫を鎮めることが重要であるとのこと(下に添付)

下の一覧年表は少しスパンを長くした天地天変を纏めたものです。

出典:保立道久 『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書)

・678年、筑紫地震

・684年、南海トラフ地震

・729年、長屋王自死、怨霊化事件

・734年、河内大和地震(長屋王父の高市皇子墳墓も崩壊)

・737年、疫病流行(藤原四兄弟死去)

・740年、恭仁京遷都

・742年、紫香楽京造営

・745年、美濃地震(紫香楽京被災)、平城遷都

・752年、東大寺大仏開眼(華厳経、釈迦は地震を鎮める)

・800年、富士大噴火

・818年、北関東地震

・838年、伊豆神津島大噴火

・864年、富士大噴火(富士五湖ができる)

・869年、東北沖大津波(一昨年の大津波はこの繰り返しだった)

祇園祭の始まり

・879年、南関東地震

・887年、東海・南海大地震(八ヶ岳山体崩壊)

・915年、十和田大噴火(記録のあるうちでは日本最大)

全体としては、七世紀末から八世紀半ばに地震の活発期があって、八世紀後半は少し

静かになり、九世紀の四半世紀頃から再び地震が激しくなるということになります。

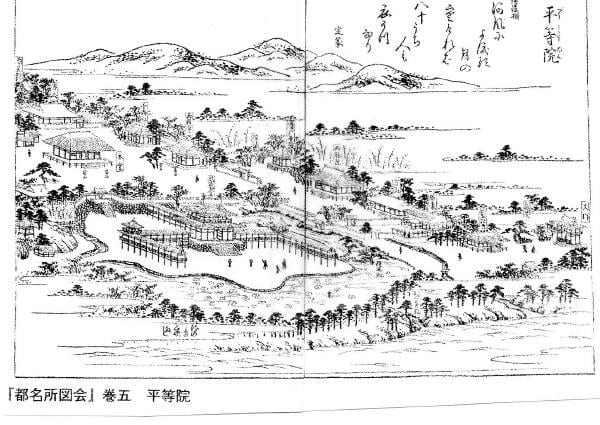

神泉苑で行われたお祓い神事

番組では祇園祭の起源はWikipediaの解説にあるように貞観5年(863)神泉苑で行われた

御霊会がはじまりであったことが紹介されています。

神泉苑の鳥越英徳住職が全国の国の数を表す66本の矛を卜部日良麿が立て、

その矛に諸国の悪霊を移し宿らせることで諸国の穢れを祓ったと説明されています。

八坂神社より神泉苑に行列を組んで神事が行われた。

御霊会では早良親王(崇道天皇)をはじめ藤原仲成、橘逸勢、文室宮田麻呂らの怨霊を祭る

下記サイトに祇園祭の起源と歴史が簡潔に纏められていますのでリンクさせて頂きます

http://ii-nippon.net/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A5%AD/1779.html

広峰神社から八坂神社に移された牛頭天王

東京大学史料編纂所名誉教授の保立道久氏は『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書)で

祇園祭のはじまりについて当時頻発していた地震を鎮めることが大きく関係していると

述べられています。

磯田道史は歴史家の中でも新説が浸透してきているとコメントされました。

八坂神社は牛頭天王・スサノオノミコトを広峯神社から連れてくることで地震を鎮めようと

考え移された。

広峯神社に祀られている牛頭天王は後にスサノオノミコトと同一視され、疫病や災害などを

防ぐ神として全国に知られていた。

さらに保立氏は八坂神社は花折断層と桃山断層に挟まれたところにあり、広峯神社も

山崎断層の裾野に位置している。

断層の動く場所を神様の居場所と見定め神社を置いたとの論を説明されました。

(下の2枚の写真)

昨年の祇園祭 前祭 山鉾巡行についてブログを書いていますのでリンクしておきます。

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その1 1番目の長刀鉾~6番目の太子山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その2 7番目の四条傘鉾~12番目の保昌山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その3 13番目の鶏鉾~18番目の木賊山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その4(最終回) 19番目の郭巨山~23番目の 船鉾

昨日(2017-7-11)、毎日放送 Voiceという番組で祇園祭の起源について

東京大学史料編纂所名誉教授の保立道久氏が新たな解釈をされておりその内容を紹介した

番組であった。興味深い内容であったので憶えとして書いておきます。

Wikipediaによれば祇園祭の起源について下記のように書かれています。

疫病の流行により朝廷は863年(貞観5年)、神泉苑で初の御霊会(ごりょうえ)を行った。

御霊会は疫神や死者の怨霊などを鎮めなだめるために行う祭で、疫病も恨みを現世に残した

まま亡くなった人々の怨霊の祟りであると考えられていた。しかし、その後も疫病の流行が

続いたために牛頭天王を祀り、御霊会を行って無病息災を祈念した。

864年(貞観6年)から富士山の大噴火が起こって溶岩が大規模に流出して山麓に達し、

869年(貞観11年)には陸奥で貞観地震が起こり、津波によって多数の犠牲者が出るなど、

全国的に地殻変動が続き、社会不安が深刻化する中、全国の国の数を表す66本の矛を

卜部日良麿が立て、その矛に諸国の悪霊を移し宿らせることで諸国の穢れを祓い、

神輿3基を送り薬師如来を本地とする牛頭天王を祀り御霊会を執り行った。

この869年(貞観11年)の御霊会が祇園祭の起源とされている。

番組での結論は祇園祭のきっかけは流行病を沈めるためだとされてきたがそれだけでなく

地震や津波などの災害や大疫を鎮めることが重要であるとのこと(下に添付)

下の一覧年表は少しスパンを長くした天地天変を纏めたものです。

出典:保立道久 『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書)

・678年、筑紫地震

・684年、南海トラフ地震

・729年、長屋王自死、怨霊化事件

・734年、河内大和地震(長屋王父の高市皇子墳墓も崩壊)

・737年、疫病流行(藤原四兄弟死去)

・740年、恭仁京遷都

・742年、紫香楽京造営

・745年、美濃地震(紫香楽京被災)、平城遷都

・752年、東大寺大仏開眼(華厳経、釈迦は地震を鎮める)

・800年、富士大噴火

・818年、北関東地震

・838年、伊豆神津島大噴火

・864年、富士大噴火(富士五湖ができる)

・869年、東北沖大津波(一昨年の大津波はこの繰り返しだった)

祇園祭の始まり

・879年、南関東地震

・887年、東海・南海大地震(八ヶ岳山体崩壊)

・915年、十和田大噴火(記録のあるうちでは日本最大)

全体としては、七世紀末から八世紀半ばに地震の活発期があって、八世紀後半は少し

静かになり、九世紀の四半世紀頃から再び地震が激しくなるということになります。

神泉苑で行われたお祓い神事

番組では祇園祭の起源はWikipediaの解説にあるように貞観5年(863)神泉苑で行われた

御霊会がはじまりであったことが紹介されています。

神泉苑の鳥越英徳住職が全国の国の数を表す66本の矛を卜部日良麿が立て、

その矛に諸国の悪霊を移し宿らせることで諸国の穢れを祓ったと説明されています。

八坂神社より神泉苑に行列を組んで神事が行われた。

御霊会では早良親王(崇道天皇)をはじめ藤原仲成、橘逸勢、文室宮田麻呂らの怨霊を祭る

下記サイトに祇園祭の起源と歴史が簡潔に纏められていますのでリンクさせて頂きます

http://ii-nippon.net/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E7%A5%AD/1779.html

広峰神社から八坂神社に移された牛頭天王

東京大学史料編纂所名誉教授の保立道久氏は『歴史のなかの大地動乱』(岩波新書)で

祇園祭のはじまりについて当時頻発していた地震を鎮めることが大きく関係していると

述べられています。

磯田道史は歴史家の中でも新説が浸透してきているとコメントされました。

八坂神社は牛頭天王・スサノオノミコトを広峯神社から連れてくることで地震を鎮めようと

考え移された。

広峯神社に祀られている牛頭天王は後にスサノオノミコトと同一視され、疫病や災害などを

防ぐ神として全国に知られていた。

さらに保立氏は八坂神社は花折断層と桃山断層に挟まれたところにあり、広峯神社も

山崎断層の裾野に位置している。

断層の動く場所を神様の居場所と見定め神社を置いたとの論を説明されました。

(下の2枚の写真)

昨年の祇園祭 前祭 山鉾巡行についてブログを書いていますのでリンクしておきます。

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その1 1番目の長刀鉾~6番目の太子山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その2 7番目の四条傘鉾~12番目の保昌山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その3 13番目の鶏鉾~18番目の木賊山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その4(最終回) 19番目の郭巨山~23番目の 船鉾