保昌山までを下記ブログで紹介した。

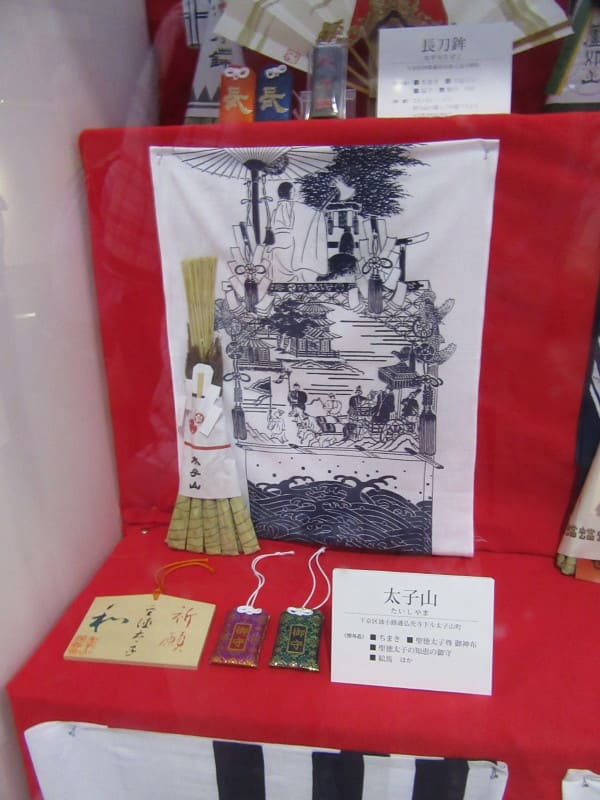

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その1 1番目の長刀鉾~6番目の太子山

祇園祭 前祭 山鉾巡行 on 2016-7-17 その2 7番目の四条傘鉾~12番目の保昌山

今回はこのシリーズの第3弾として13番目の鶏鉾~18番目の木賊山の

山鉾巡行の様子を動画と写真で紹介します。

13番目 鶏鉾

上の動画は鶏鉾(にわとりほこ)の巡行の様子です。

堯(ぎょう、中国五帝の一人)の時代に天下がよく治まり太平が続き、

諫鼓(かんこ、訴訟用の太鼓)を使う機会がなくなり太鼓に苔が生えて

鶏が巣を作ったといわれる故事の心をこの鉾に移したものと伝えられます

「トロイの王子と妻子の別れ」を描いた見送は16世紀頃にベルギーで製作された

飾毛綴織(かざりけつづれおり:タペストリー)で国の重要文化財

丸山応挙やその流れをlくむ四条派による水引も必見

上の写真はJR京都駅のパネル展で展示の鶏鉾の解説

上の写真はJR京都駅のパネル展のポスター

上の3枚の写真は出発前の鶏鉾

14番目 伯牙山

上の2枚の写真は伯牙山(はくがやま)の巡行

中国周時代の故事で、琴の名手の伯牙が友人で自分の琴を理解してくれた

鐘子期(しょうしき)の死を聞いて琴の弦を断ち、以後琴を弾くのを辞めた

という話に由来し、別名「琴破山(ことわりやま)」ともいわれます。

前掛は不老長寿の八仙等が描かれ上下に詩文が書かれていますオリジナルは

中国明代の作(現状はその複製品)

その他水引、胴懸、見送も中国風の絵で統一されています。

上の写真はJR京都駅に展示されていた伯牙山のコーナー

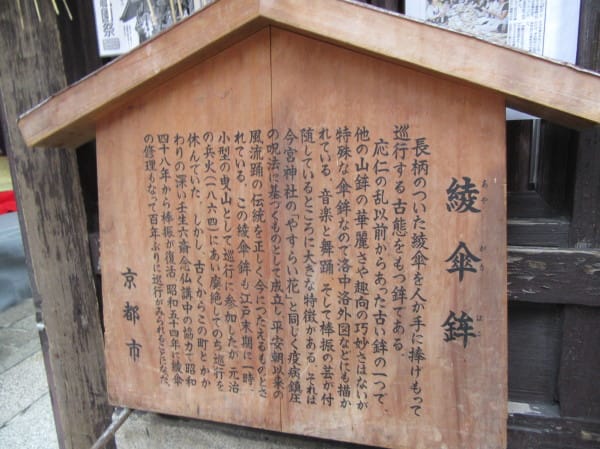

15番目 綾傘鉾

上の動画は綾傘鉾の巡行です。棒振り囃子に合わせた踊りが見もの

上の写真はJR京都駅に展示されていた綾傘山のコーナー

上の写真は出発前の綾傘山

上の写真は綾傘山の御在所綾小路通室町西入ル善長寺付近の大原神社と

綾傘山の説明板

綾傘鉾は、山鉾の非常に古い形態を残している傘鉾の一つで、大きな傘と棒振り囃子の

行列で構成される。棒振り囃子とは赤熊をかぶり、棒をもった者が、鉦、太鼓、笛に

合わせて踊るもので壬生村の人々により奉仕されていた。

綾傘鉾の傘につける垂りと房かざりは人間国宝の染織家森口華弘の友禅「四季の花」

傘に描かれた絵は平成4年に町在有志の寄贈になる綴錦「飛天の図」

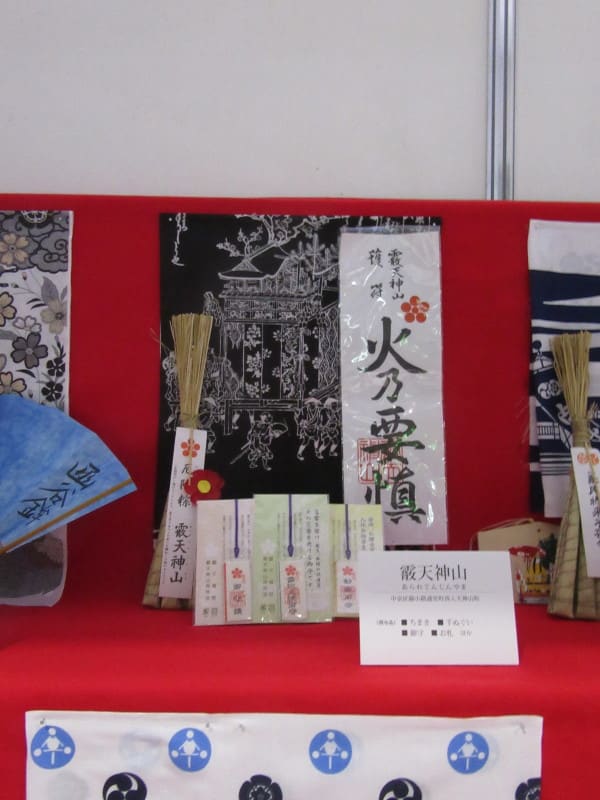

16番目 霰天神山

上の2枚の写真は霰(あられ)天神山の巡行

上の写真はJR京都駅に展示されていた霰天神山のコーナー

錦小路通室町西入にあるので「錦天神山」または「火除天神山」ともいわれる。

永正年間(1504~1520)京都に大火のあったとき、急に霰が降り猛火は

たちまち鎮火した。その時、霰とともに小さな(約3.6センチ)天神像が

降ってきたのでこれを祀ったのがこの山の起こりであるという。

山の上には唐破風春日造の社殿を安置。

左右と後の欄縁の上に廻廊が巡らされているのもこの山の特徴

前懸は16世紀にベルギーで製作の「イーリアス」物語を描いた毛綴(タピストリー)

17番目 菊水鉾

上の動画は17番目の菊水鉾の巡行です。

上の3枚の写真は菊水山の鉾の巡行

上の写真はJR京都駅に展示されていた菊水鉾のコーナー

町内にあった菊水井戸にちなんで名付けられ、鉾頭には金色の菊花をつけている

稚児人形は魏の文帝の勅使が薬水をもとめて山に入った時に出会った、菊の露を

飲んで700年の長寿を保ったという枕慈童(きくじどう)で能装束の舞姿である

唐破風造りの屋根が特徴

18番目 木賊山

上の2枚の写真は木賊山(とくさやま)の巡行

世阿弥作の謡曲「木賊(とくさ)」を題材とした山。

我が子を人にさらわれた一人の翁が信濃国伏屋(しなののくにふせや)の里で

木賊を刈っていました。僧が父を尋ねたいという少年松若を連れてその故郷信濃へ

下り、木賊を刈っている老いた父を見つけるという物語で、翁が一人寂しく

木賊を刈る姿を山の上に表しています。

等身大の老翁像(御神体)の足台に元禄5年(1692)の墨書き銘がある。

上の2枚の写真は出発前の木賊山

木賊山の在所(仏光通西洞院西入ル木賊山町)の仏光寺通を東へ少し進んだ

ところに菅原道真公誕生の地と伝えられ菅家廊下といわれた学問所の跡や

菅原道真公の邸宅跡、さらに天満宮誕浴の井がある管大臣神社がありました

ので写真を添付しておきます。

「東風吹かばにほひおこせよ梅の花 主なしとて春なわすれそ」と詠まれた

飛梅の地も管大臣神社であるとされています。