我が生まれ故郷宇治市にある世界遺産「宇治上神社」について紹介します。

宇治上神社から100m位の所に住んでいました。

BSTBSで7月8日 21時から高島礼子さんが「宇治と世界遺産」という番組が

あるということで2008-2-10の宇治上神社の写真紹介していきます。

宇治上神社は応神天皇の皇子で兄仁徳天皇に王位を譲るために自殺したと

伝えられている莬道稚郎子(うじのわきいらつこ)の離宮桐原日桁宮

(きりはらひげたのみや)の旧跡と伝えられています。

宇治上神社の基本情報

住所:宇治市宇治山田59 TEL:0774-21-4634

御祭神:菟道稚郎子尊(うじのわきいらつこのみこと)

応神天皇(おうじんてんのう)

仁徳天皇(にんとくてんのう)

Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Ujigami_Shrine

Facebook:https://www.facebook.com/pages/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E7%A4%BE/116128025254388?rf=112658935412951

Japan guide:http://www.japan-guide.com/e/e3978.html

創建:不詳だが神社の建築は1060年に建立

2005-2-27の日経新聞の記事によると宇治上神社の本殿に使われた木材を

年輪年代測定した結果1060年頃の建立と判明した。

詳細はコチラ

現在は平成6年(1994)12月17日に世界遺産に登録されたことから参拝客も多い。

源氏物語の宇治十帖での主要人物である光源氏の異母弟宇治八宮の庵は

宇治上神社の周辺と設定されています。

宇治神社と一対として建てられた神社で、「宇治離宮明神」、「離宮八幡」などと

呼ばれていた古称にちなみ、「離宮下社」と呼ばれていた宇治神社に対し、

「離宮上社」と呼ばれていました。

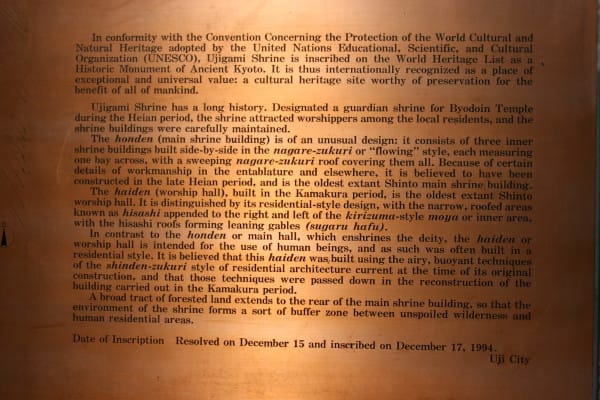

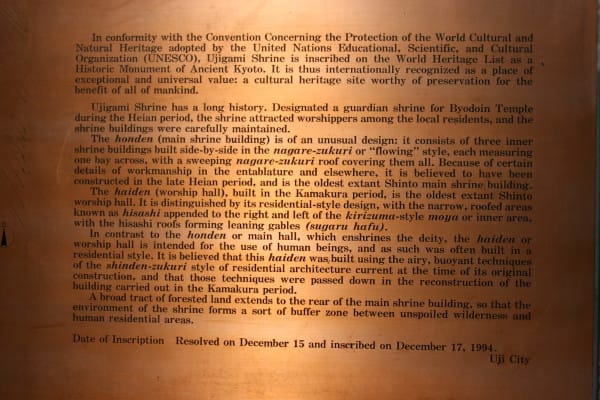

上の3枚の写真は宇治上神社の説明版です。

上の4枚の写真(2008-2-10撮影)は本殿でなかには内殿3棟が並立しており

それを覆い屋で覆った特殊な形式で11世紀中頃に造営された現存する

神社本殿最古の建築である。

内部の 左殿:菟道稚郎子命 (うじのわきいらつこのみこと)

中殿:応神天皇

右殿:仁徳天皇

上の写真は本殿覆屋内の右殿で応神天皇が祀られています。

上の写真は手前が鎌倉時代建立で藤原氏の氏神を祀る春日社。奥が本殿。

上の写真は本殿、拝殿、春日社が写ったものです。

上の写真は拝殿。

上の写真は宇治の七名水の一つ桐原水の覆い屋と説明版

上の写真は石座の上に小石が積み上げられた様子。

上の写真は春日社。祭神:建甕槌命、天児屋根命

鎌倉時代の建築物で国の重要文化財に指定されています

上の写真は住吉神社(左側)と香椎社(右側)

上の写真は厳島社。

上の写真は武本稲荷社。

年間祭事

1月1日 歳旦祭

1月15日 日待祭

5月1日-5日 春季例大祭 - 宇治市槙島町の氏子が5月5日の本祭を執り行う

9月1日 八朔祭(通称 砂持ち)

10月14日 日待祭

12月15日 新嘗祭

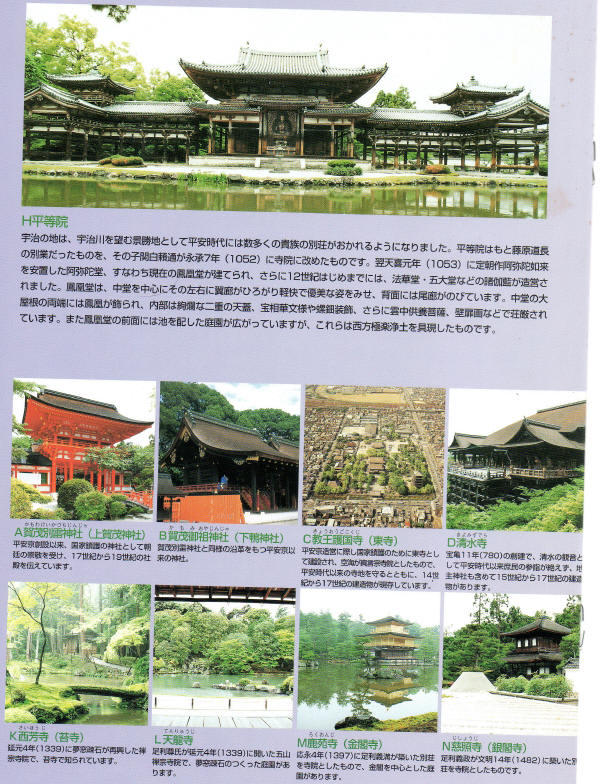

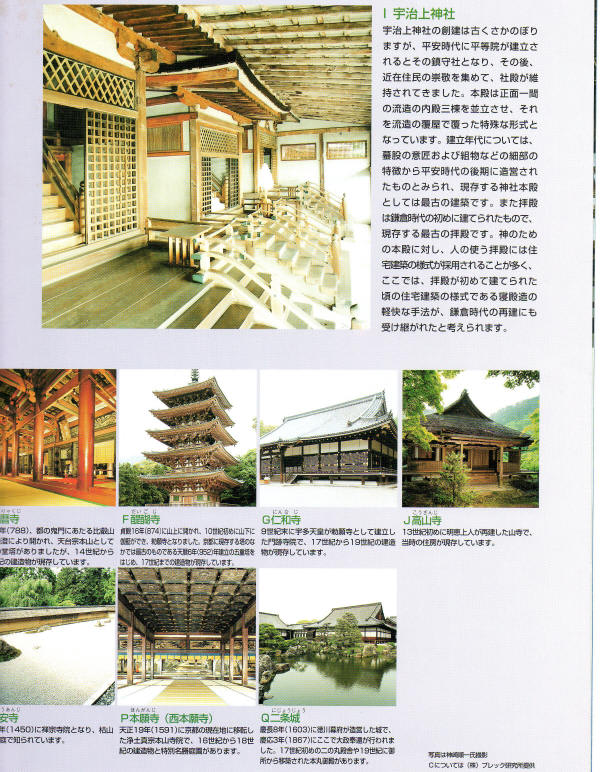

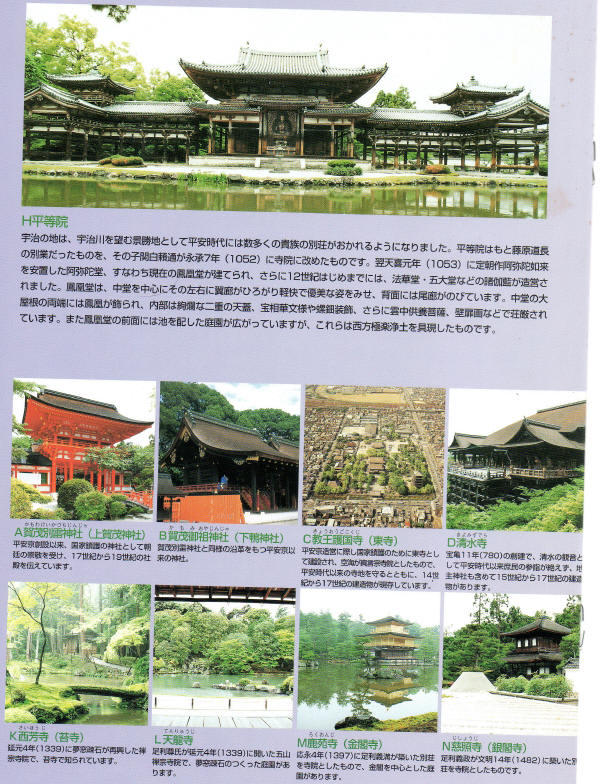

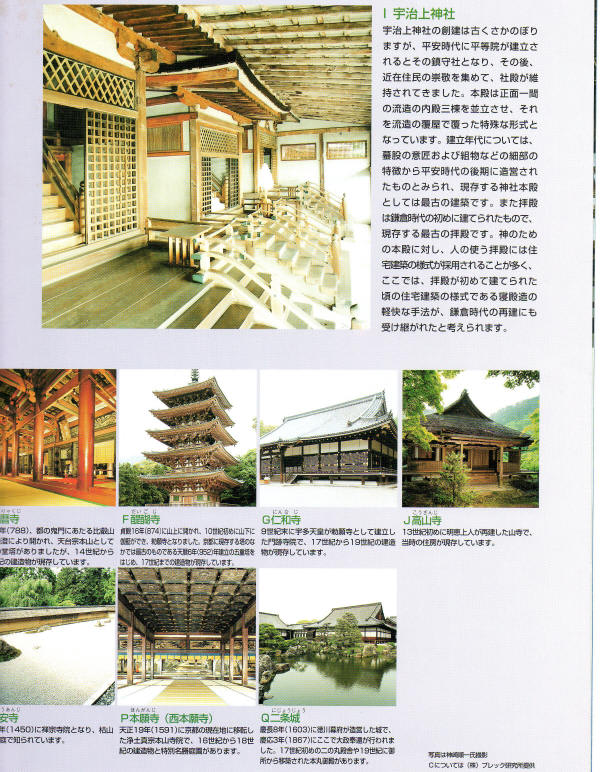

上の写真は宇治市教育委員会が作成したリーフレットで古都京都の文化財のリスト

が写真とともに紹介されています。

我が生まれ故郷の宇治からは平等院と共に本日のテーマ宇治上神社が世界遺産の

リストに入っています。

宇治茶で有名な伊藤久右エ門のサイトに本殿の蟇股(かえるまた)について

書かれています。リンクさせていただきます。

http://www.itohkyuemon.co.jp/site/kyoto/tuu201.html

参照サイト:

http://www.greenshinto.com/wp/2013/01/02/hatsumode-ujigami-shrine/

宇治上神社から100m位の所に住んでいました。

BSTBSで7月8日 21時から高島礼子さんが「宇治と世界遺産」という番組が

あるということで2008-2-10の宇治上神社の写真紹介していきます。

宇治上神社は応神天皇の皇子で兄仁徳天皇に王位を譲るために自殺したと

伝えられている莬道稚郎子(うじのわきいらつこ)の離宮桐原日桁宮

(きりはらひげたのみや)の旧跡と伝えられています。

宇治上神社の基本情報

住所:宇治市宇治山田59 TEL:0774-21-4634

御祭神:菟道稚郎子尊(うじのわきいらつこのみこと)

応神天皇(おうじんてんのう)

仁徳天皇(にんとくてんのう)

Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/Ujigami_Shrine

Facebook:https://www.facebook.com/pages/%E5%AE%87%E6%B2%BB%E4%B8%8A%E7%A5%9E%E7%A4%BE/116128025254388?rf=112658935412951

Japan guide:http://www.japan-guide.com/e/e3978.html

創建:不詳だが神社の建築は1060年に建立

2005-2-27の日経新聞の記事によると宇治上神社の本殿に使われた木材を

年輪年代測定した結果1060年頃の建立と判明した。

詳細はコチラ

現在は平成6年(1994)12月17日に世界遺産に登録されたことから参拝客も多い。

源氏物語の宇治十帖での主要人物である光源氏の異母弟宇治八宮の庵は

宇治上神社の周辺と設定されています。

宇治神社と一対として建てられた神社で、「宇治離宮明神」、「離宮八幡」などと

呼ばれていた古称にちなみ、「離宮下社」と呼ばれていた宇治神社に対し、

「離宮上社」と呼ばれていました。

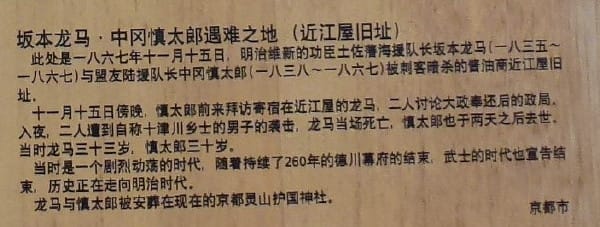

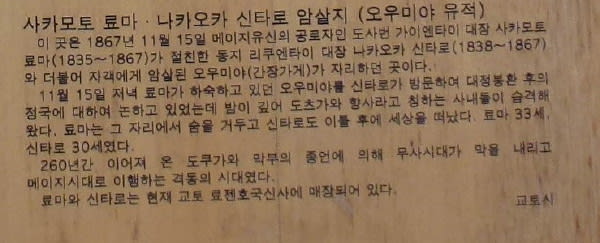

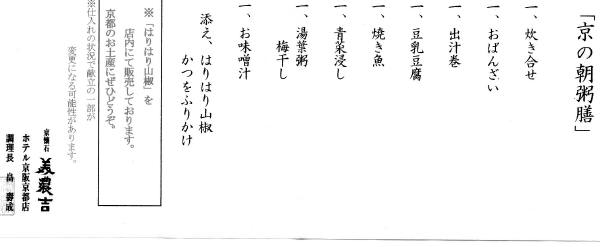

上の3枚の写真は宇治上神社の説明版です。

上の4枚の写真(2008-2-10撮影)は本殿でなかには内殿3棟が並立しており

それを覆い屋で覆った特殊な形式で11世紀中頃に造営された現存する

神社本殿最古の建築である。

内部の 左殿:菟道稚郎子命 (うじのわきいらつこのみこと)

中殿:応神天皇

右殿:仁徳天皇

上の写真は本殿覆屋内の右殿で応神天皇が祀られています。

上の写真は手前が鎌倉時代建立で藤原氏の氏神を祀る春日社。奥が本殿。

上の写真は本殿、拝殿、春日社が写ったものです。

上の写真は拝殿。

上の写真は宇治の七名水の一つ桐原水の覆い屋と説明版

上の写真は石座の上に小石が積み上げられた様子。

上の写真は春日社。祭神:建甕槌命、天児屋根命

鎌倉時代の建築物で国の重要文化財に指定されています

上の写真は住吉神社(左側)と香椎社(右側)

上の写真は厳島社。

上の写真は武本稲荷社。

年間祭事

1月1日 歳旦祭

1月15日 日待祭

5月1日-5日 春季例大祭 - 宇治市槙島町の氏子が5月5日の本祭を執り行う

9月1日 八朔祭(通称 砂持ち)

10月14日 日待祭

12月15日 新嘗祭

上の写真は宇治市教育委員会が作成したリーフレットで古都京都の文化財のリスト

が写真とともに紹介されています。

我が生まれ故郷の宇治からは平等院と共に本日のテーマ宇治上神社が世界遺産の

リストに入っています。

宇治茶で有名な伊藤久右エ門のサイトに本殿の蟇股(かえるまた)について

書かれています。リンクさせていただきます。

http://www.itohkyuemon.co.jp/site/kyoto/tuu201.html

参照サイト:

http://www.greenshinto.com/wp/2013/01/02/hatsumode-ujigami-shrine/