2016年3月26日(土)、姫路城を見てまわった時に表題のようなテーマで

写真を撮ってきましたので紹介します。

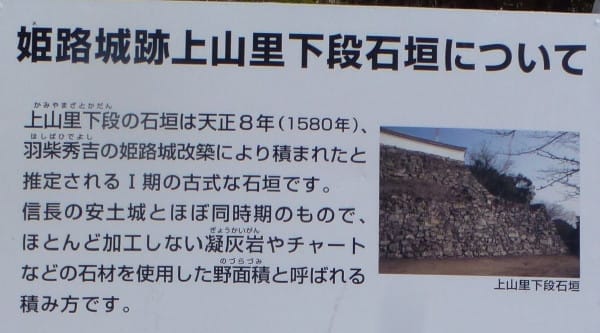

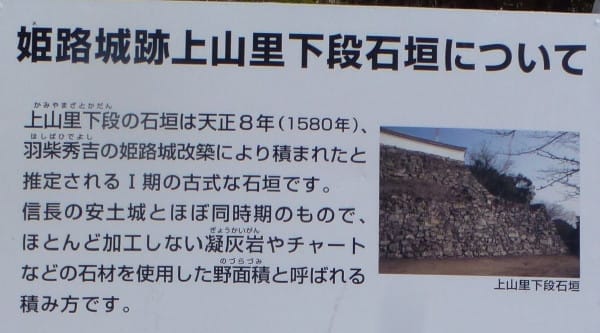

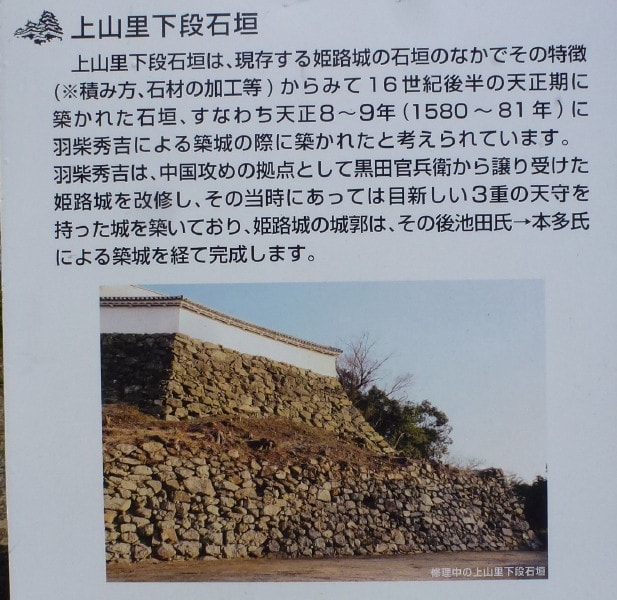

1.官兵衛所縁の石垣

上の写真は加工されていない自然石が不揃いに並ぶ「野面積み(のずらづみ)」の

上山里下段石垣です。

NHKテレビ大河ドラマ「軍師官兵衛」に併せて現地説明版が設置されその

説明版には下記のように記載されています。

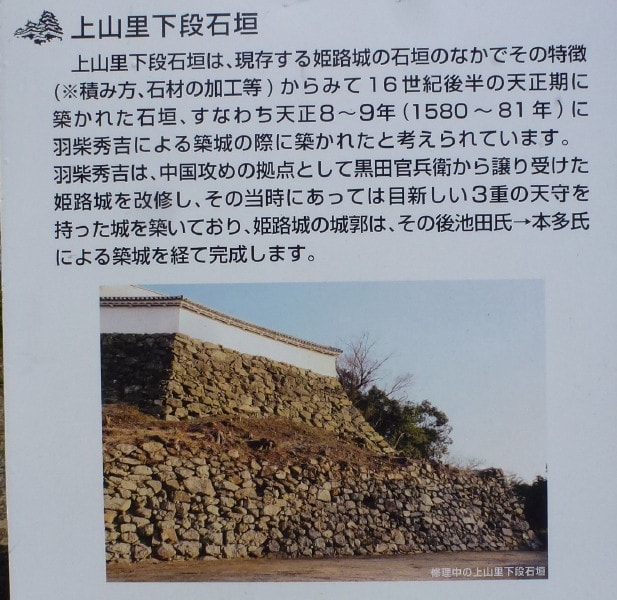

「上山里下段石垣

正面の石垣は、上山里下段石垣で、現存する姫路城の石垣のなかでその特徴

(※積み方、石材の加工)からみて十六世紀後半の天正期に築かれた石垣、

すなわち天正八年(一五八〇)~九年に羽柴秀吉によって築かれた石垣と

考えられます。

羽柴秀吉は、中国(毛利)攻めのため小寺(黒田)官兵衛の姫路城を拠点とし、

当時としてはめずらしい三重の天守を持つ新しい城郭を築きました。

その後、姫路城は池田氏や本田氏による大改修を経て、大きく進化しました。

現在の天守は、池田輝政が秀吉の三重天守を撤去して新たに建てたものですが、

天守のある姫山には秀吉によって築かれたとみられる石垣が数多く残っており、

上山里下段石垣もその一つです。

当時、秀吉が官兵衛に宛てた書状(※黒田家文書)によると、秀吉は最も頼り

とする重臣で地域の事情に精通している官兵衛にも築城を命じており、

この石垣も官兵衛が関わった可能性があり、現在の姫路城にも官兵衛時代の

名残が存在しています。」

上の写真も上山里下段石垣に関する現地の説明板です。

姫路城の最初の築城者は南北時代の1346年に赤松円心の子貞範という

説が有力である。

また16世紀の後期、姫路城の6km東に御着城という小寺氏の城がありその家老

であった黒田官兵衛らが支城である姫路城の守りをしていたことから官兵衛先祖

の黒田重隆が築城との異説もある。

言うまでも無く現在のお城は徳川家康の娘婿である

池田輝政が1601年(慶長5年)より8年の歳月

をかけて築城されたものである。

黒田官兵衛は天正8年(1580)4月、豊臣秀吉に姫路城を譲り自身は妻鹿の

国府山城に移っています。

豊臣秀吉時代の天正8年(1580)から天正9年(1581)に姫路城は整備されました。

それ以前の官兵衛以前の姫路城の様子は不明であるが

姫路城史に「本丸、二の丸から成り、櫓を掻きあげ、石垣を畳み、塀を廻らし、

大手門をはじめ幾多の門を構えた。城の昇降口には灌木を取り付けた。

市街の要所にも門を構えた」と官兵衛の父「黒田職隆」が永禄4年(1561)

に築いた城に関する記述があります。

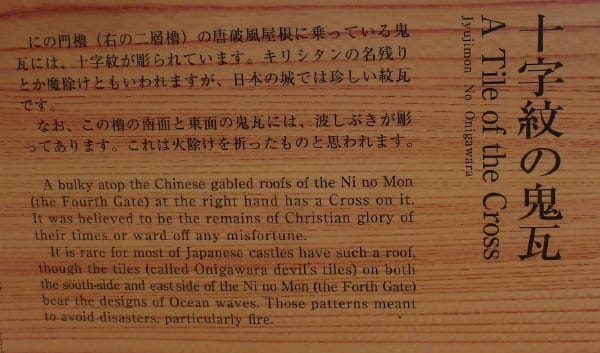

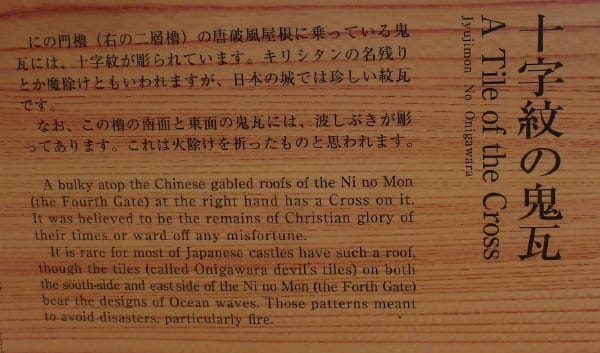

2.十字紋の鬼瓦がある「に」の門櫓

上の写真は十字紋の鬼瓦がある「に」の門櫓の説明板です。

キリシタン大名だった黒田官兵衛が城主だった頃の鬼瓦だったという説もありますが、

官兵衛がキリスト教に入信したのは1583年(天正11年)頃のことで、官兵衛と

関連付けるのは無理がありそうで、説明板にもあるように魔除けと推定します。

(円教寺にも同じような瓦があります)

3.「ほ」の門の油壁

上の写真は「ほ」の門の内側の油壁で 赤粘土に豆砂利を米のとぎ汁などで

固めたもので秀吉築城の名残りといわれています。

「に」の門の「東方上土塀」と「東方下土塀」も豊臣秀吉が築城した当時のものと

されています。

中国大返しで姫路城は大きな役目を果たします。その経過について箇条書きで述べます。

天正10年(1582)

6月2日(新暦換算では1582年6月21日)未明 本能寺の変

6月3日夜 豊臣秀吉、本能寺の変を知る

黒田官兵衛、中国大返しを進言、中国大返しの準備

6月3日夜

~6月4日未明 官兵衛、安国寺恵瓊と講和

5か国割譲から備中、美作、伯耆3か国の割譲

6月4日午前 清水宗治が切腹

夕刻 毛利方が本能寺の変を知る

6月5日~

6日 毛利方の動向確認、中国大返しの準備

毛利、宇喜多の旗を借用、堤防を一部破壊

6月6日午後 上方に向けて出立、黒田官兵衛は殿(しんがり)を務める

6月8日 姫路城を通過 (兵力 約2万)

姫路城に蓄えられていた兵糧米と軍資金を将兵たちに分配

6月12日 摂津国 富田に着陣、軍議開催(移動距離200Km、7日間)

6月13日 山崎の合戦で明智方に勝利。黒田官兵衛は勝龍寺城を攻略する

写真を撮ってきましたので紹介します。

1.官兵衛所縁の石垣

上の写真は加工されていない自然石が不揃いに並ぶ「野面積み(のずらづみ)」の

上山里下段石垣です。

NHKテレビ大河ドラマ「軍師官兵衛」に併せて現地説明版が設置されその

説明版には下記のように記載されています。

「上山里下段石垣

正面の石垣は、上山里下段石垣で、現存する姫路城の石垣のなかでその特徴

(※積み方、石材の加工)からみて十六世紀後半の天正期に築かれた石垣、

すなわち天正八年(一五八〇)~九年に羽柴秀吉によって築かれた石垣と

考えられます。

羽柴秀吉は、中国(毛利)攻めのため小寺(黒田)官兵衛の姫路城を拠点とし、

当時としてはめずらしい三重の天守を持つ新しい城郭を築きました。

その後、姫路城は池田氏や本田氏による大改修を経て、大きく進化しました。

現在の天守は、池田輝政が秀吉の三重天守を撤去して新たに建てたものですが、

天守のある姫山には秀吉によって築かれたとみられる石垣が数多く残っており、

上山里下段石垣もその一つです。

当時、秀吉が官兵衛に宛てた書状(※黒田家文書)によると、秀吉は最も頼り

とする重臣で地域の事情に精通している官兵衛にも築城を命じており、

この石垣も官兵衛が関わった可能性があり、現在の姫路城にも官兵衛時代の

名残が存在しています。」

上の写真も上山里下段石垣に関する現地の説明板です。

姫路城の最初の築城者は南北時代の1346年に赤松円心の子貞範という

説が有力である。

また16世紀の後期、姫路城の6km東に御着城という小寺氏の城がありその家老

であった黒田官兵衛らが支城である姫路城の守りをしていたことから官兵衛先祖

の黒田重隆が築城との異説もある。

言うまでも無く現在のお城は徳川家康の娘婿である

池田輝政が1601年(慶長5年)より8年の歳月

をかけて築城されたものである。

黒田官兵衛は天正8年(1580)4月、豊臣秀吉に姫路城を譲り自身は妻鹿の

国府山城に移っています。

豊臣秀吉時代の天正8年(1580)から天正9年(1581)に姫路城は整備されました。

それ以前の官兵衛以前の姫路城の様子は不明であるが

姫路城史に「本丸、二の丸から成り、櫓を掻きあげ、石垣を畳み、塀を廻らし、

大手門をはじめ幾多の門を構えた。城の昇降口には灌木を取り付けた。

市街の要所にも門を構えた」と官兵衛の父「黒田職隆」が永禄4年(1561)

に築いた城に関する記述があります。

2.十字紋の鬼瓦がある「に」の門櫓

上の写真は十字紋の鬼瓦がある「に」の門櫓の説明板です。

キリシタン大名だった黒田官兵衛が城主だった頃の鬼瓦だったという説もありますが、

官兵衛がキリスト教に入信したのは1583年(天正11年)頃のことで、官兵衛と

関連付けるのは無理がありそうで、説明板にもあるように魔除けと推定します。

(円教寺にも同じような瓦があります)

3.「ほ」の門の油壁

上の写真は「ほ」の門の内側の油壁で 赤粘土に豆砂利を米のとぎ汁などで

固めたもので秀吉築城の名残りといわれています。

「に」の門の「東方上土塀」と「東方下土塀」も豊臣秀吉が築城した当時のものと

されています。

中国大返しで姫路城は大きな役目を果たします。その経過について箇条書きで述べます。

天正10年(1582)

6月2日(新暦換算では1582年6月21日)未明 本能寺の変

6月3日夜 豊臣秀吉、本能寺の変を知る

黒田官兵衛、中国大返しを進言、中国大返しの準備

6月3日夜

~6月4日未明 官兵衛、安国寺恵瓊と講和

5か国割譲から備中、美作、伯耆3か国の割譲

6月4日午前 清水宗治が切腹

夕刻 毛利方が本能寺の変を知る

6月5日~

6日 毛利方の動向確認、中国大返しの準備

毛利、宇喜多の旗を借用、堤防を一部破壊

6月6日午後 上方に向けて出立、黒田官兵衛は殿(しんがり)を務める

6月8日 姫路城を通過 (兵力 約2万)

姫路城に蓄えられていた兵糧米と軍資金を将兵たちに分配

6月12日 摂津国 富田に着陣、軍議開催(移動距離200Km、7日間)

6月13日 山崎の合戦で明智方に勝利。黒田官兵衛は勝龍寺城を攻略する