昨日(2016-3-6)、神戸市立博物館の特別展 須磨の歴史と文化展

―受け継がれる記憶―の関連イベントの展覧会担当学芸員による講演会

『物語と風景の狭間 描かれた須磨』 / 学芸員 勝盛典子氏を聴講するために

神戸市立博物館におりました。

そのついでに本日紹介する銅鐸の展示写真を撮りましたので紹介します。

まず、Wikipediaによる銅鐸の解説を引用させていただきます。

銅鐸(どうたく)は、弥生時代に製造された釣鐘型の青銅器である。

当時の呼び方は不明。

中国で鐘を「鐸」と言うことから明治以降「銅鐸」と呼ばれるようになった。

横になった状態で出土することが多く、その姿が蛹に似ていることから、

江戸時代は「蛹(さなぎ)」と呼ばれた。

銅鐸は、紀元前2世紀から2世紀の約400年間にわたって作り用いられた祭器である。

これまでに出土した銅鐸は全国で約500個である。

主な出土数は以下の通り(平成13年3月末 文化庁調べ)

兵庫県 56点

島根県 54点

徳島県 42点

滋賀県 41点 和歌山県 41点

これから紹介する写真は特記がないものは神戸市立博物館の展示物です。

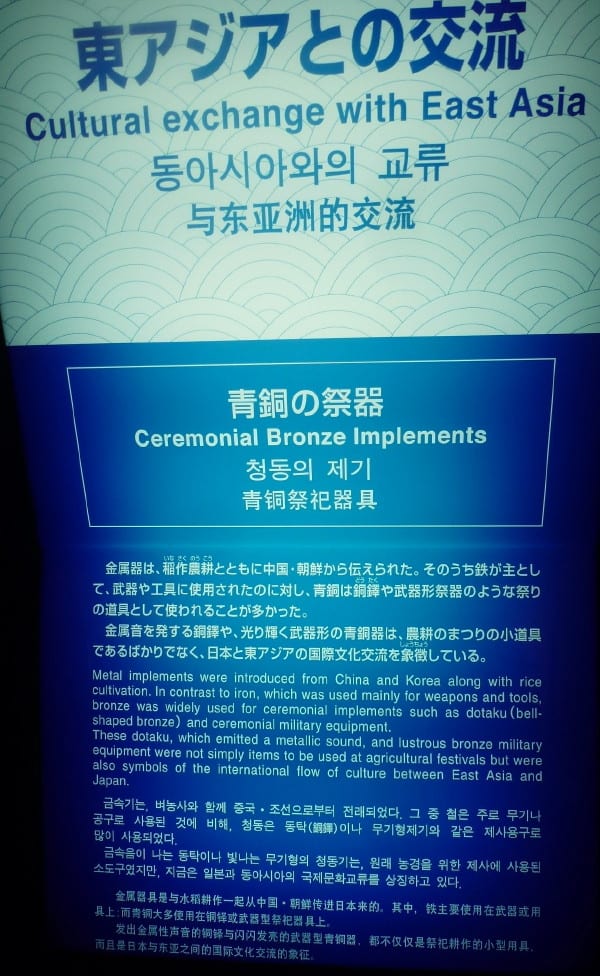

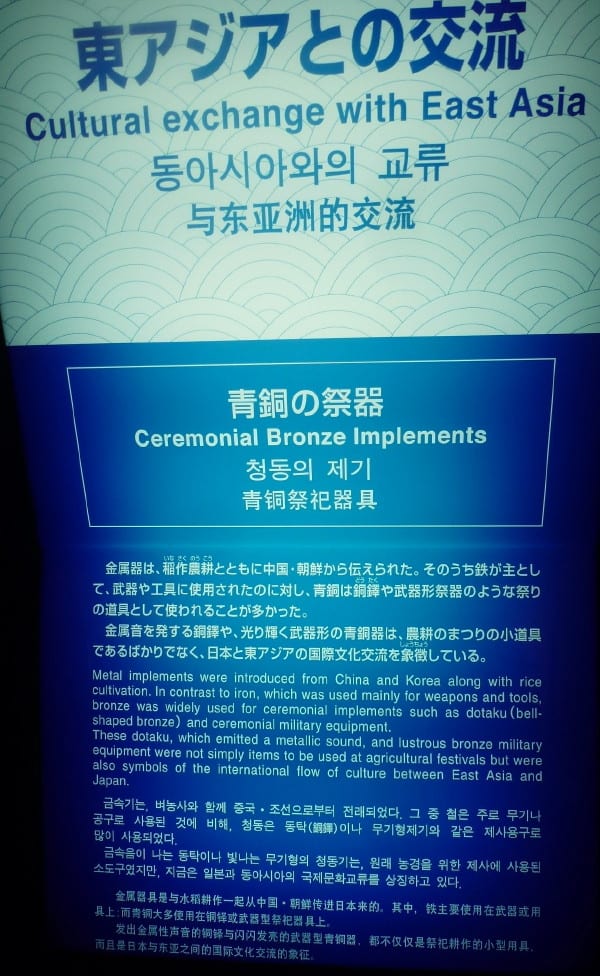

上の写真は青銅の祭器(Ceremonial Bronze Implements)の説明書きです。

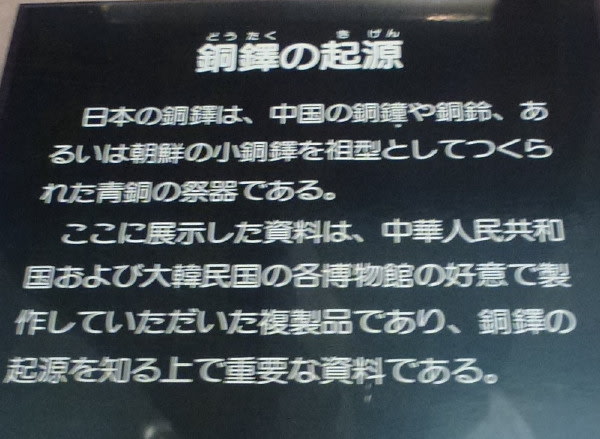

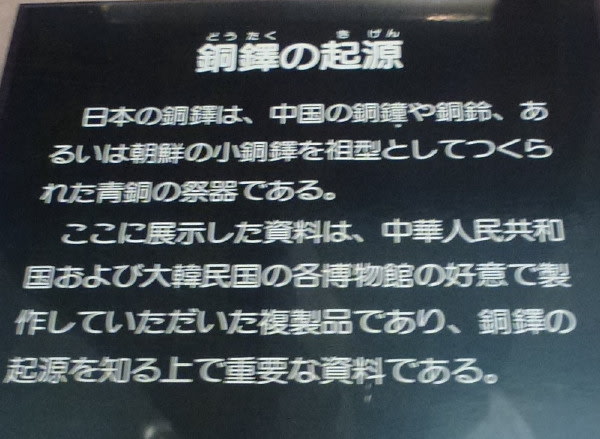

上の2枚の写真は銅鐸の起源をテーマとした展示と説明パネルです。

日本の銅鐸は中国大陸を起源とする銅鈴が朝鮮半島から伝わり独自に発展

したというのが定説である。

展示の写真は中国漢代の銅鈴(複製品)や朝鮮式の小銅鐸

上の写真は韓国の入室里遺跡出土の小銅鐸(3世紀、複製品)

上の写真は福岡県の浦志遺跡出土の朝鮮式舌付き小銅鐸(複製品)

上の写真は企画展「神戸考古学 BEST50」 平成18年7月22日発行

神戸市教育委員会文化財課発行 神戸市埋蔵文化財センター編集のPage1より引用

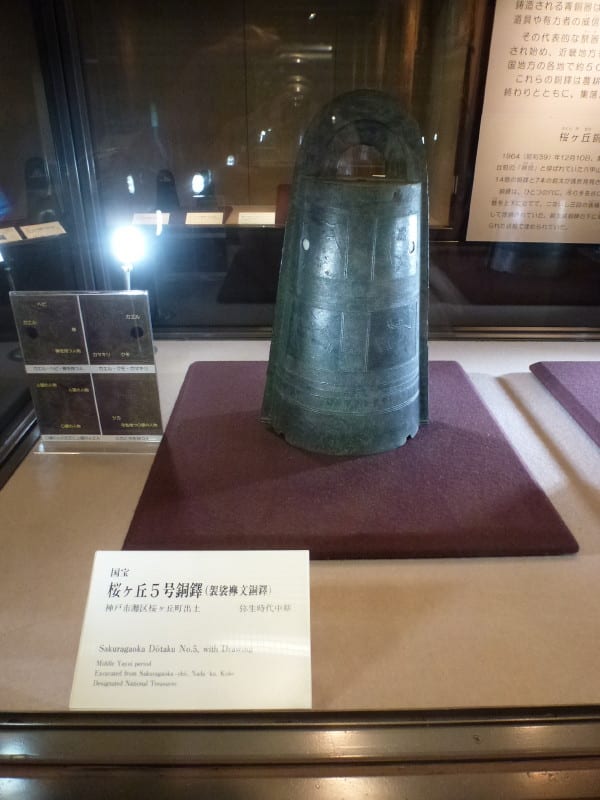

昭和39年(1964)12月に神戸市灘区桜ヶ丘町の丘陵で土取り工事中に出土したもので、

袈裟襷文(けさだすきもん)が11口

流水文(りゅうすいもん)が3口

桜ヶ丘銅鐸と呼ばれています。

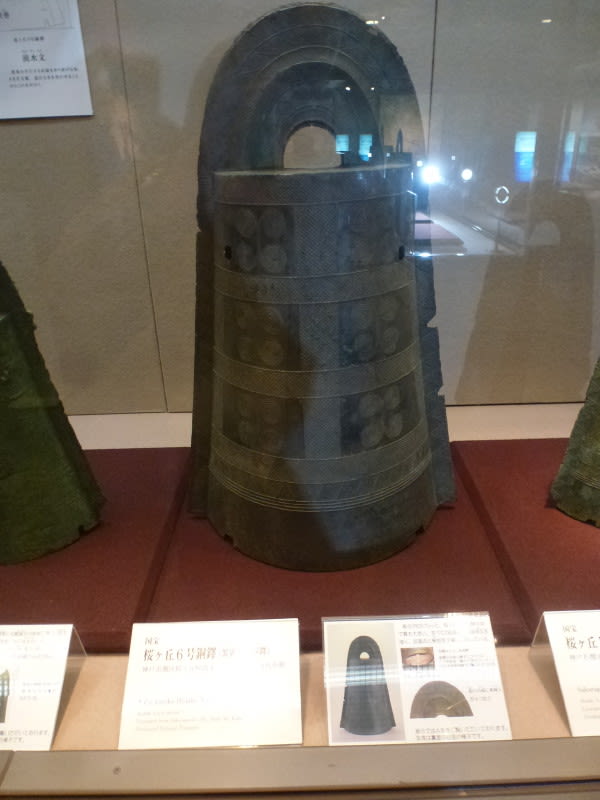

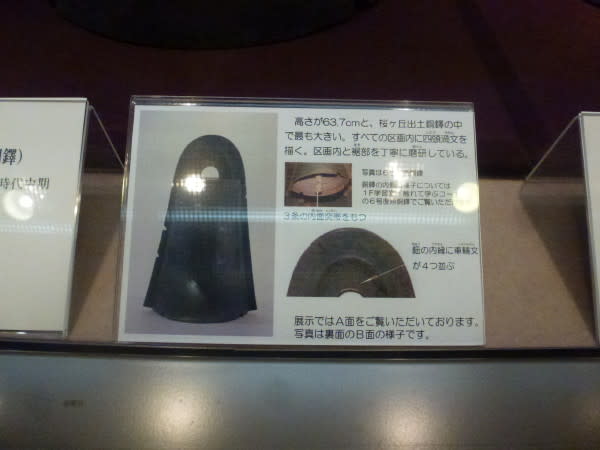

大きさは一番大きい6号で高さ64.1cm、一番小さい14号で高さ21.3cm

他は高さ43cm前後のものが多いようです。

1,2,4,5号銅鐸には人物、鹿などの動物、昆虫などが描かれた絵画銅鐸です。

銅戈(どうか)7本は長さ27.1~28.9cmでほぼ大きさがそろっており、樋(ひ)を

複合鋸歯(きょし)文で飾った大阪湾型銅戈である。

大きさのデータは文化庁監修重要文化財28考古1昭和51年毎日新聞発行より引用

昭和45年(1970)5月25日 国宝に指定 神戸市立博物館蔵

上記の桜ヶ丘銅鐸及び銅戈は平成24(2012)年7月14日~ 9月2日の44日間

神戸市立博物館「開館30年記念特別展 国宝桜ヶ丘銅鐸の謎に迫る」の特別展で

展示されました。

関連サイト:

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2012/06/2012062184502.html

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/tokuten/2012_02dotaku.html

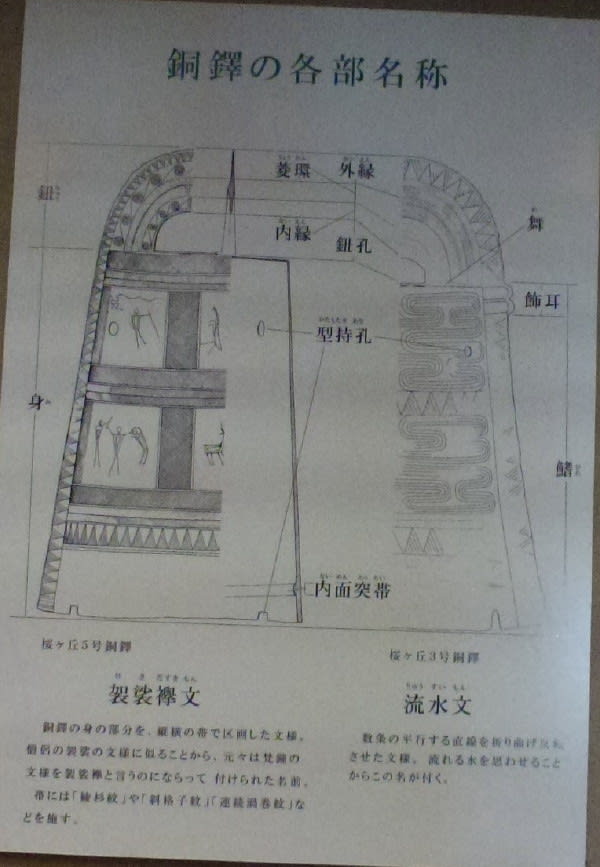

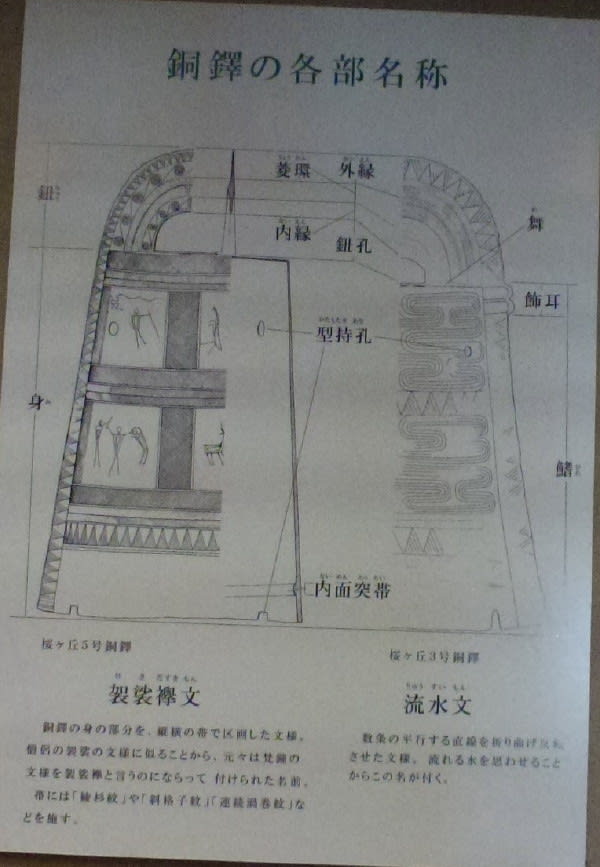

上の写真は銅鐸の各部名称の説明パネル。

弥生時代は2400年前から1700年前の約700年間である。

最近は佐倉市の国立歴史民俗博物館が2003年頃から提唱されている説で

500年くらい古い年代から弥生時代が始るということも言われています。

ここでは下記のように前期、中期、後期の年代を規定します。

また縄文晩期を弥生時代に入れるという説もあります。

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

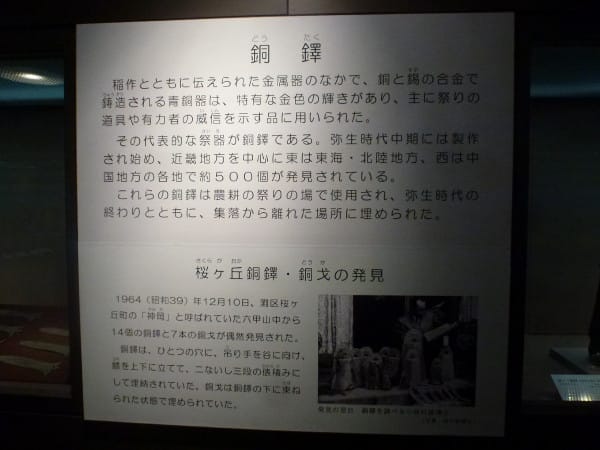

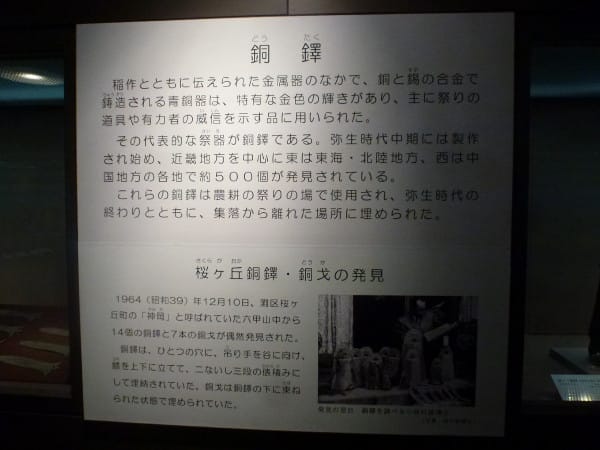

上の写真は銅鐸と桜ヶ丘銅鐸と銅戈の説明パネル

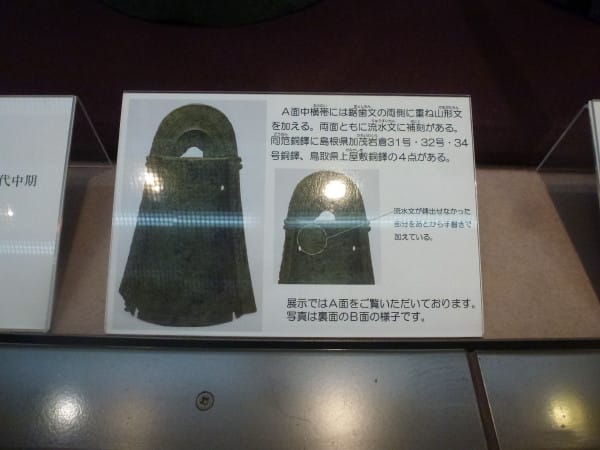

上の2枚の写真は桜ヶ丘1号銅鐸(国宝)流水文と説明パネル

上の2枚の写真は桜ヶ丘2号銅鐸(国宝)流水文と説明パネル

岸和田市神於【このの】遺跡(京都大学保管)出土の銅鐸と同笵

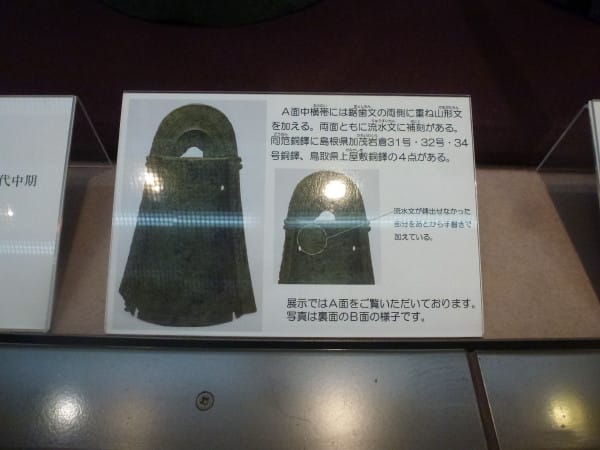

上の2枚の写真は桜ヶ丘3号銅鐸(国宝)流水文と説明パネル

上の写真は桜ヶ丘4号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は神戸市埋蔵文化財センターの銅鐸の鋳型に関する展示です。

写真の右側は桜ヶ丘4号銅鐸の模造品を製作する際につくられた土の鋳型です。

上の写真は神戸市立埋蔵文化財センターの屋外に展示されている銅鐸の

複製品です。桜ヶ丘4号銅鐸を複製したものだそうです。

の写真はその銅鐸のアップ写真です。(A面) 形式は袈裟襷文。

4号銅鐸のA面には右上に魚をくわえた水鳥、左上に水を飲んでいるような動物と

アメンボウ、左下には工字状器具をもつ人物、右下に弓を持ちシカを捕らえている

人物が描かれている。

B面にはクモまたはアメンボウ、カマキリ、トンボ、イモリまたはトカゲ、スッポン

またはカメが描かれ、両面とも裾(すそ)にシカの親子が描かれている。

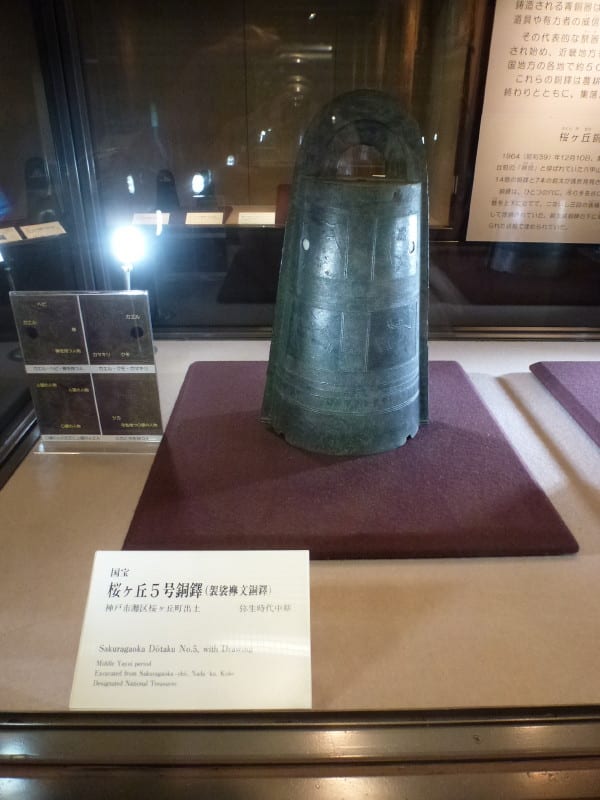

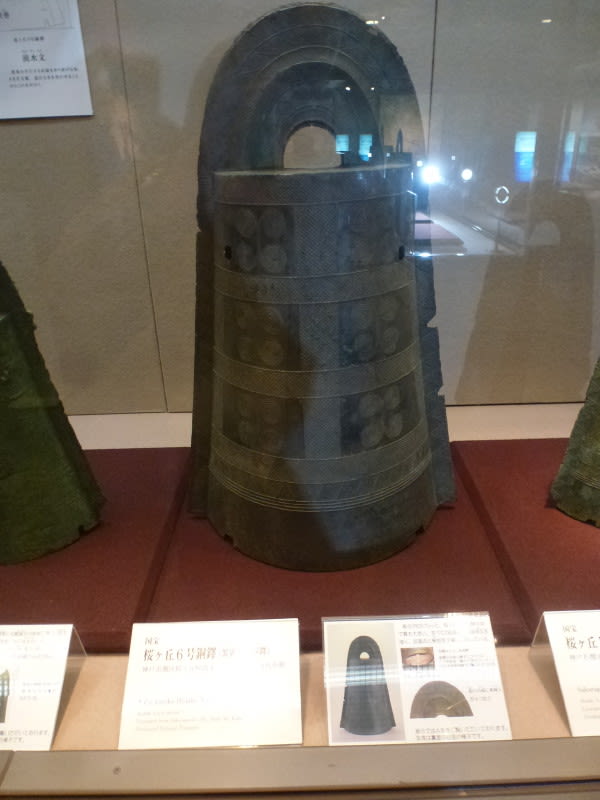

上の写真は桜ヶ丘5号銅鐸(国宝)袈裟襷文

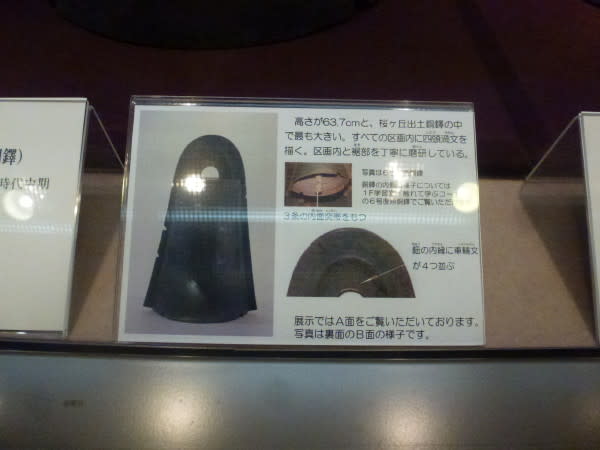

上の2枚の写真は桜ヶ丘6号銅鐸(国宝)袈裟襷文と説明パネル

上の写真は神戸市埋蔵文化財センター館内ロビーの展示物です。

この銅鐸は桜ヶ丘6号銅鐸と同じ成分で複製されているとの解説文がありました。

銅鐸は銅を主成分として鉛と錫を加えた合金で写真のように作製直後は金色に

輝いています。

上の写真は桜ヶ丘7号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘8号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘9号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘10号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の2枚の写真は桜ヶ丘11号銅鐸(国宝)袈裟襷文と説明パネル

上の写真は桜ヶ丘12号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘13号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘14号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は銅戈(どうか)の展示 銅戈:Halberds

弥生時代 中期

上の写真は投ケ上(なげし)銅鐸 袈裟襷文 東京国立博物館蔵(複製)

昭和3年(1928)に神戸市垂水区舞子坂3丁目で出土したものです。

時代は弥生中期

上の写真は生駒銅鐸 袈裟襷文 東京国立博物館蔵(複製)

昭和39年(1964)神戸市東灘区本山北町から出土したものです。

時代は弥生中期

銅鐸名 所在地 出土数発見年&形式

森銅鐸 東灘区森北町6丁目 1口 昭和33年(1958)袈裟襷文

生駒銅鐸 東灘区本山北町 1口 昭和39年(1964)袈裟襷文

本山銅鐸 東灘区本山南町 1口 平成2年(1990) 袈裟襷文

渦森銅鐸*2 東灘区渦森台1丁目 1口 昭和9年(1934) 袈裟襷文

桜ヶ丘銅鐸 灘区桜ヶ丘町神岡 14口 昭和39年(1964) *1

伝大月山銅鐸 灘区大月山 1口 不明 袈裟襷文

投上銅鐸 垂水区舞子坂3丁目 1口 昭和3年(1928) 袈裟襷文

*1 1~3号銅鐸 流水文 4~14号銅鐸 袈裟襷文

*2 銅鐸の写真

上の写真は神戸市埋蔵文化財センター常設展示の銅鐸で、神戸市東灘区本山南町

から1990年に出土した本山銅鐸です。

解説文をそのまま引用させていただきます。

「この銅鐸は吊り手の一部がなくなっていますが、もとの高さは22cmほどの小型

のものです。表面は三角形や格子目などの幾何学文で飾られたもので、見つかった

時は赤銅色をしていました。作りそこねてできた穴の部分は、丁寧に補修されて

います。その様子はレントゲン写真で良く見えます。」

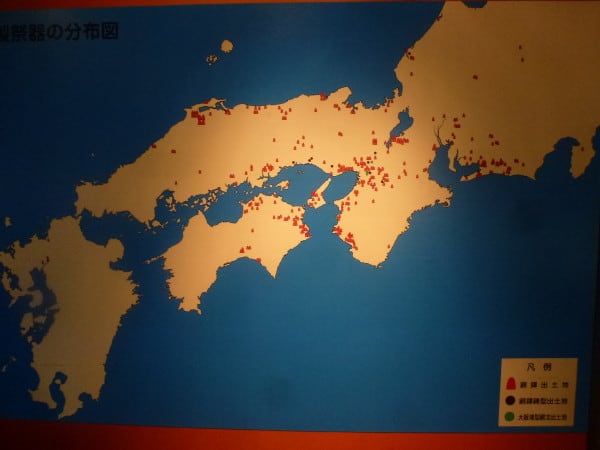

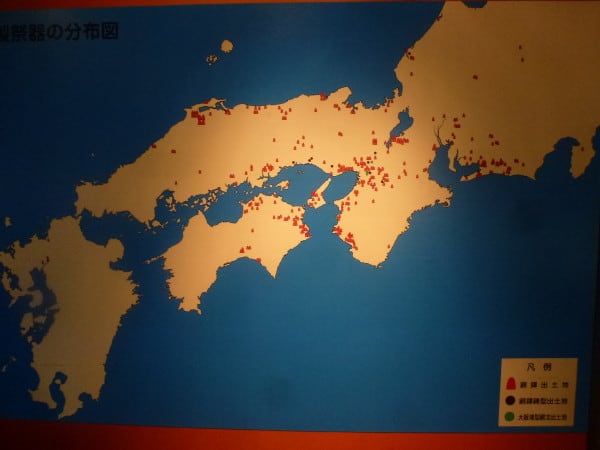

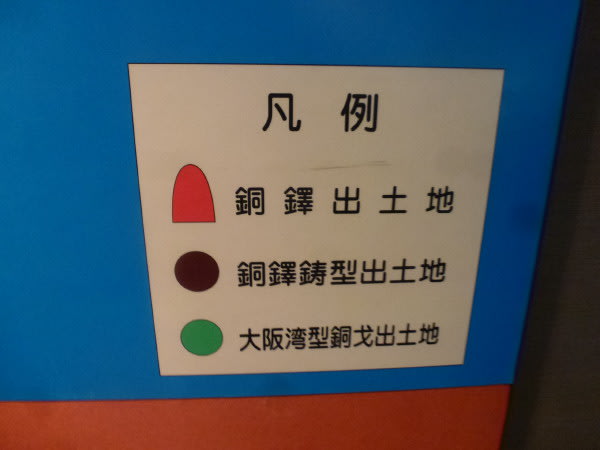

上の写真は銅鐸出土地の分布及び銅鐸の鋳型が発見された製造所

及び大阪湾型銅戈の出土地の分布図です

小生が作製した関連ブログ:

渦森銅鐸(渦ケ森銅鐸)出土の記念碑 on 2012-9-20

神戸市立埋蔵文化財センターの銅鐸展示 on 2011-11-17

古代の神戸 その3 弥生時代 神戸市埋蔵文化財センターの展示から

神戸市の国宝

神戸市埋蔵文化財センター2015年春の企画展「弥生時代のムラ・古墳時代のムラ」

南あわじ市で発見された銅鐸7点について

―受け継がれる記憶―の関連イベントの展覧会担当学芸員による講演会

『物語と風景の狭間 描かれた須磨』 / 学芸員 勝盛典子氏を聴講するために

神戸市立博物館におりました。

そのついでに本日紹介する銅鐸の展示写真を撮りましたので紹介します。

まず、Wikipediaによる銅鐸の解説を引用させていただきます。

銅鐸(どうたく)は、弥生時代に製造された釣鐘型の青銅器である。

当時の呼び方は不明。

中国で鐘を「鐸」と言うことから明治以降「銅鐸」と呼ばれるようになった。

横になった状態で出土することが多く、その姿が蛹に似ていることから、

江戸時代は「蛹(さなぎ)」と呼ばれた。

銅鐸は、紀元前2世紀から2世紀の約400年間にわたって作り用いられた祭器である。

これまでに出土した銅鐸は全国で約500個である。

主な出土数は以下の通り(平成13年3月末 文化庁調べ)

兵庫県 56点

島根県 54点

徳島県 42点

滋賀県 41点 和歌山県 41点

これから紹介する写真は特記がないものは神戸市立博物館の展示物です。

上の写真は青銅の祭器(Ceremonial Bronze Implements)の説明書きです。

上の2枚の写真は銅鐸の起源をテーマとした展示と説明パネルです。

日本の銅鐸は中国大陸を起源とする銅鈴が朝鮮半島から伝わり独自に発展

したというのが定説である。

展示の写真は中国漢代の銅鈴(複製品)や朝鮮式の小銅鐸

上の写真は韓国の入室里遺跡出土の小銅鐸(3世紀、複製品)

上の写真は福岡県の浦志遺跡出土の朝鮮式舌付き小銅鐸(複製品)

上の写真は企画展「神戸考古学 BEST50」 平成18年7月22日発行

神戸市教育委員会文化財課発行 神戸市埋蔵文化財センター編集のPage1より引用

昭和39年(1964)12月に神戸市灘区桜ヶ丘町の丘陵で土取り工事中に出土したもので、

袈裟襷文(けさだすきもん)が11口

流水文(りゅうすいもん)が3口

桜ヶ丘銅鐸と呼ばれています。

大きさは一番大きい6号で高さ64.1cm、一番小さい14号で高さ21.3cm

他は高さ43cm前後のものが多いようです。

1,2,4,5号銅鐸には人物、鹿などの動物、昆虫などが描かれた絵画銅鐸です。

銅戈(どうか)7本は長さ27.1~28.9cmでほぼ大きさがそろっており、樋(ひ)を

複合鋸歯(きょし)文で飾った大阪湾型銅戈である。

大きさのデータは文化庁監修重要文化財28考古1昭和51年毎日新聞発行より引用

昭和45年(1970)5月25日 国宝に指定 神戸市立博物館蔵

上記の桜ヶ丘銅鐸及び銅戈は平成24(2012)年7月14日~ 9月2日の44日間

神戸市立博物館「開館30年記念特別展 国宝桜ヶ丘銅鐸の謎に迫る」の特別展で

展示されました。

関連サイト:

http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2012/06/2012062184502.html

http://www.city.kobe.lg.jp/culture/culture/institution/museum/tokuten/2012_02dotaku.html

上の写真は銅鐸の各部名称の説明パネル。

弥生時代は2400年前から1700年前の約700年間である。

最近は佐倉市の国立歴史民俗博物館が2003年頃から提唱されている説で

500年くらい古い年代から弥生時代が始るということも言われています。

ここでは下記のように前期、中期、後期の年代を規定します。

また縄文晩期を弥生時代に入れるという説もあります。

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

上の写真は銅鐸と桜ヶ丘銅鐸と銅戈の説明パネル

上の2枚の写真は桜ヶ丘1号銅鐸(国宝)流水文と説明パネル

上の2枚の写真は桜ヶ丘2号銅鐸(国宝)流水文と説明パネル

岸和田市神於【このの】遺跡(京都大学保管)出土の銅鐸と同笵

上の2枚の写真は桜ヶ丘3号銅鐸(国宝)流水文と説明パネル

上の写真は桜ヶ丘4号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は神戸市埋蔵文化財センターの銅鐸の鋳型に関する展示です。

写真の右側は桜ヶ丘4号銅鐸の模造品を製作する際につくられた土の鋳型です。

上の写真は神戸市立埋蔵文化財センターの屋外に展示されている銅鐸の

複製品です。桜ヶ丘4号銅鐸を複製したものだそうです。

の写真はその銅鐸のアップ写真です。(A面) 形式は袈裟襷文。

4号銅鐸のA面には右上に魚をくわえた水鳥、左上に水を飲んでいるような動物と

アメンボウ、左下には工字状器具をもつ人物、右下に弓を持ちシカを捕らえている

人物が描かれている。

B面にはクモまたはアメンボウ、カマキリ、トンボ、イモリまたはトカゲ、スッポン

またはカメが描かれ、両面とも裾(すそ)にシカの親子が描かれている。

上の写真は桜ヶ丘5号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の2枚の写真は桜ヶ丘6号銅鐸(国宝)袈裟襷文と説明パネル

上の写真は神戸市埋蔵文化財センター館内ロビーの展示物です。

この銅鐸は桜ヶ丘6号銅鐸と同じ成分で複製されているとの解説文がありました。

銅鐸は銅を主成分として鉛と錫を加えた合金で写真のように作製直後は金色に

輝いています。

上の写真は桜ヶ丘7号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘8号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘9号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘10号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の2枚の写真は桜ヶ丘11号銅鐸(国宝)袈裟襷文と説明パネル

上の写真は桜ヶ丘12号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘13号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は桜ヶ丘14号銅鐸(国宝)袈裟襷文

上の写真は銅戈(どうか)の展示 銅戈:Halberds

弥生時代 中期

上の写真は投ケ上(なげし)銅鐸 袈裟襷文 東京国立博物館蔵(複製)

昭和3年(1928)に神戸市垂水区舞子坂3丁目で出土したものです。

時代は弥生中期

上の写真は生駒銅鐸 袈裟襷文 東京国立博物館蔵(複製)

昭和39年(1964)神戸市東灘区本山北町から出土したものです。

時代は弥生中期

銅鐸名 所在地 出土数発見年&形式

森銅鐸 東灘区森北町6丁目 1口 昭和33年(1958)袈裟襷文

生駒銅鐸 東灘区本山北町 1口 昭和39年(1964)袈裟襷文

本山銅鐸 東灘区本山南町 1口 平成2年(1990) 袈裟襷文

渦森銅鐸*2 東灘区渦森台1丁目 1口 昭和9年(1934) 袈裟襷文

桜ヶ丘銅鐸 灘区桜ヶ丘町神岡 14口 昭和39年(1964) *1

伝大月山銅鐸 灘区大月山 1口 不明 袈裟襷文

投上銅鐸 垂水区舞子坂3丁目 1口 昭和3年(1928) 袈裟襷文

*1 1~3号銅鐸 流水文 4~14号銅鐸 袈裟襷文

*2 銅鐸の写真

上の写真は神戸市埋蔵文化財センター常設展示の銅鐸で、神戸市東灘区本山南町

から1990年に出土した本山銅鐸です。

解説文をそのまま引用させていただきます。

「この銅鐸は吊り手の一部がなくなっていますが、もとの高さは22cmほどの小型

のものです。表面は三角形や格子目などの幾何学文で飾られたもので、見つかった

時は赤銅色をしていました。作りそこねてできた穴の部分は、丁寧に補修されて

います。その様子はレントゲン写真で良く見えます。」

上の写真は銅鐸出土地の分布及び銅鐸の鋳型が発見された製造所

及び大阪湾型銅戈の出土地の分布図です

小生が作製した関連ブログ:

渦森銅鐸(渦ケ森銅鐸)出土の記念碑 on 2012-9-20

神戸市立埋蔵文化財センターの銅鐸展示 on 2011-11-17

古代の神戸 その3 弥生時代 神戸市埋蔵文化財センターの展示から

神戸市の国宝

神戸市埋蔵文化財センター2015年春の企画展「弥生時代のムラ・古墳時代のムラ」

南あわじ市で発見された銅鐸7点について