南あわじ市の株式会社マツモト産業加工工場で2015年4月8日銅鐸7点が

発見され大きな話題となりました。

発見された銅鐸は出土地から松帆銅鐸と命名されました。松帆銅鐸は全国で初めて

音を鳴らすための青銅の棒「舌(ぜつ)」と舌のつりひもが同時に見つかった

点で銅鐸の創生期に近い歴史を探る上で貴重であり注目されています。

兵庫県立考古博物館の特別公開イベントで2月27日(土)~3月27日(日)の期間

展示されており私は3月8日に訪問し写真を撮らせていただいたので紹介します

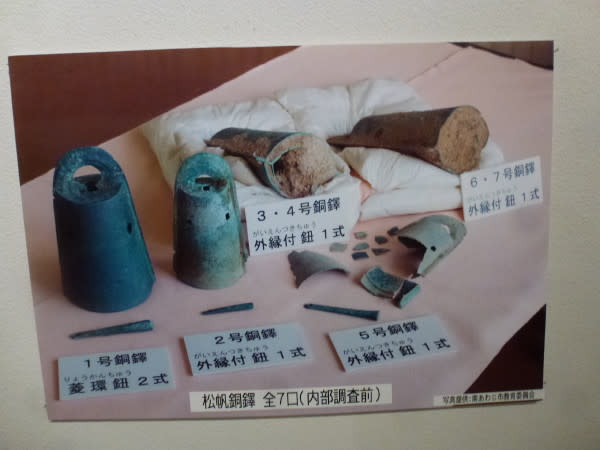

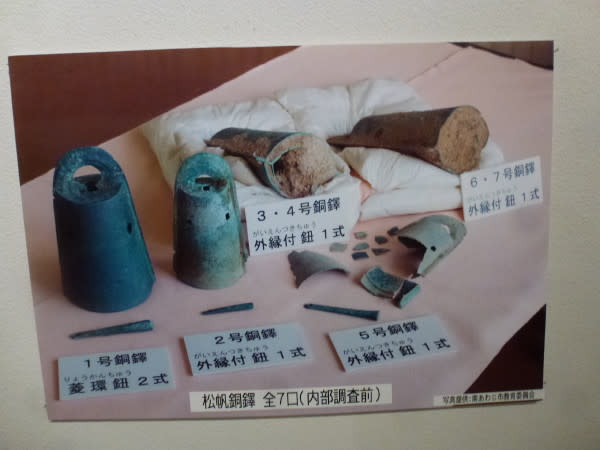

上の写真が7個の銅鐸です。(写真パネル展示)5号銅鐸は破損。

今回、兵庫県立考古博物館での展示は3号・4号銅鐸を除く5点であった。

1号・2号銅鐸、3号・4号銅鐸及び6号・7号銅鐸は対になっており入子と

呼ばれる。銅鐸と青銅製の舌が近くで見つかったのは、鳥取県の「池ノ谷第二遺跡」と

兵庫県南あわじ市の中ノ御堂の2例(3点)で今回が3例目で全国的にも貴重。

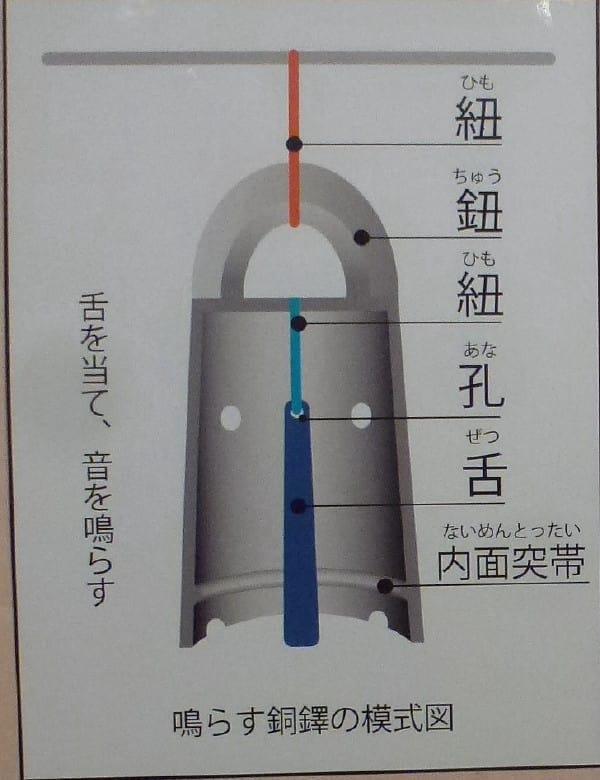

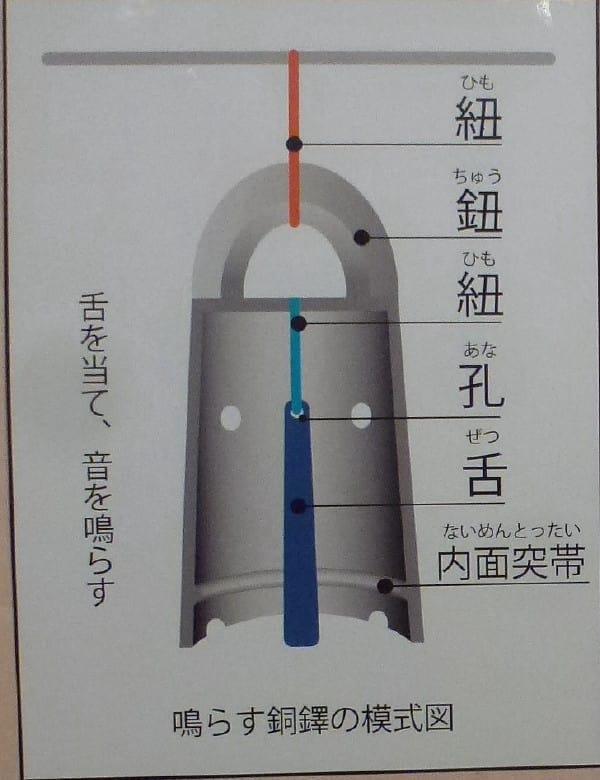

上の写真は鳴らす銅鐸の模式図(パネル展示)

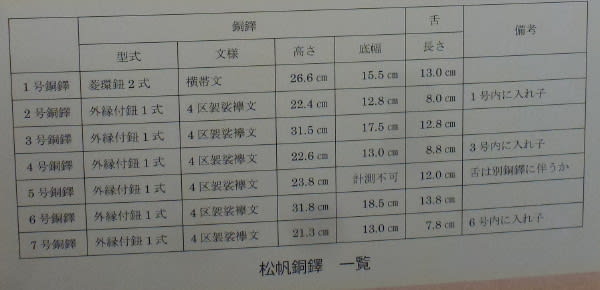

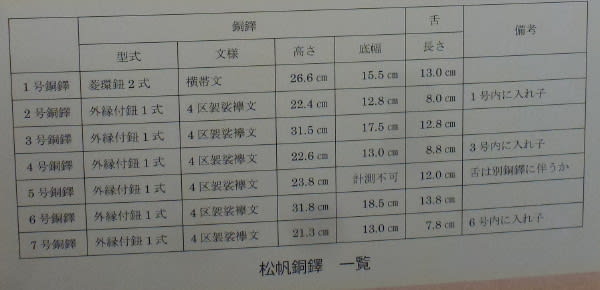

上の写真は説明パネル展示です。

1号銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)2式 ・・弥生時代前期 約2300年前

2号銅鐸から7号銅鐸は外縁付鈕(がいえんつきちゅう)1式で弥生中期

約2100年前

銅鐸の出土数としては、島根県の加茂岩倉遺跡(39個)、滋賀県大岩山24点

兵庫県の桜ヶ丘14点に次ぎ4番目である。

入れ子状態が確認されているのは他に加茂岩倉遺跡(島根県雲南市)からで

12組の入子の銅鐸が発掘されています。

発掘された39個の銅鐸は平成20年7月10日に国宝に指定されました

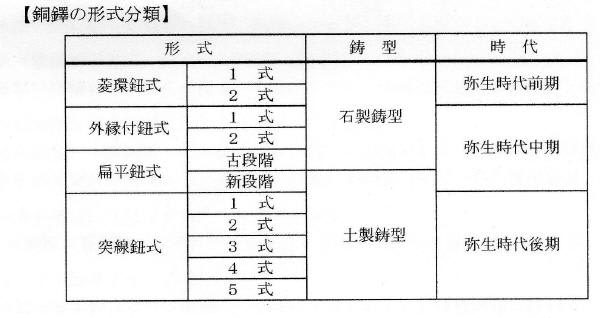

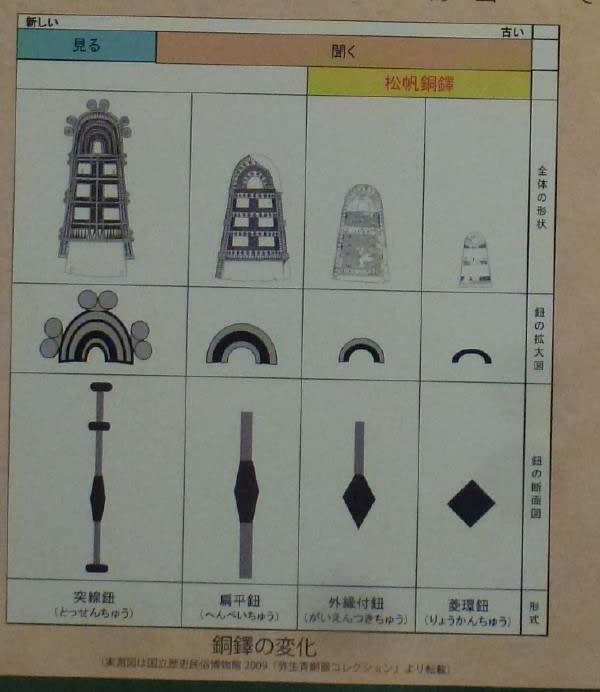

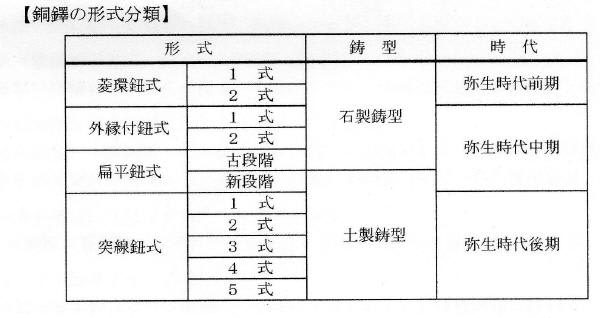

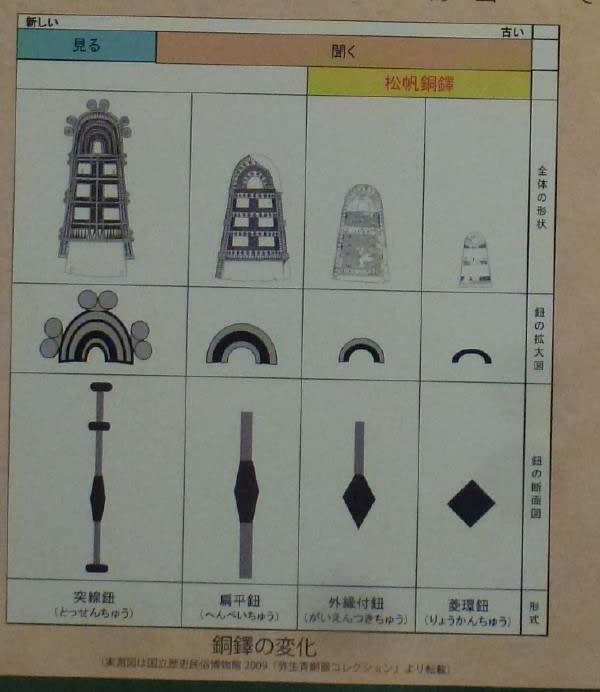

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

銅鐸の形式分類が書かれています。

弥生時代の前期、中期、後期について諸説があり確定していないが下記と

定義します

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

上の写真は1号銅鐸

上の写真は2号銅鐸

上の写真は5号銅鐸

上の写真は6号銅鐸

上の写真は7号銅鐸

松帆銅鐸の2号と4号と松帆地区で1686年に出土した中の御堂銅鐸

(南あわじ市・日光寺蔵)が同笵(どうはん)銅鐸であると同定されています。

御堂銅鐸(日光寺銅鐸)の4区袈裟襷文(けさだすきもん)左下にはシカの

絵が描かれており4号銅鐸で同じシカの絵が確認できたそうです。

神戸新聞2016年3月3日 朝刊19面で松帆銅鐸についてかなりの紙面を

割いて詳細に解説されており参照させていただきました。

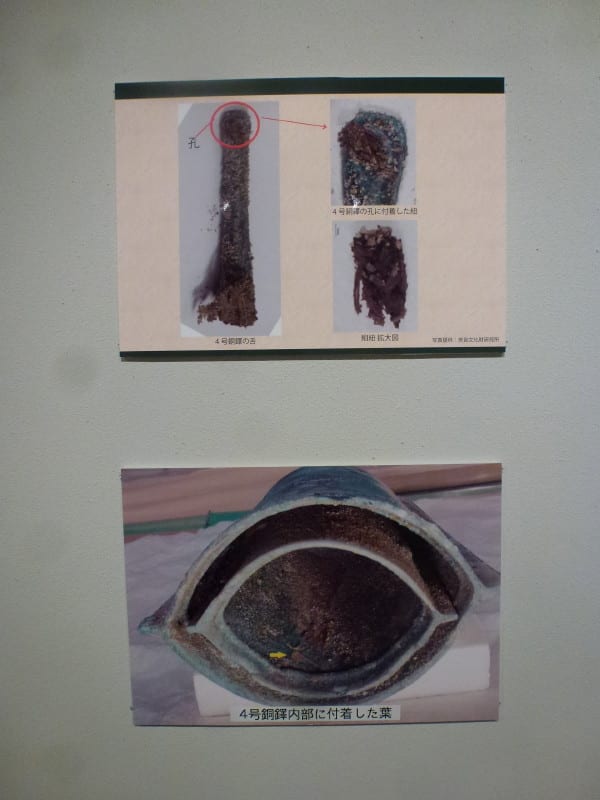

上の写真は舌の展示と舌3の紐の拡大写真

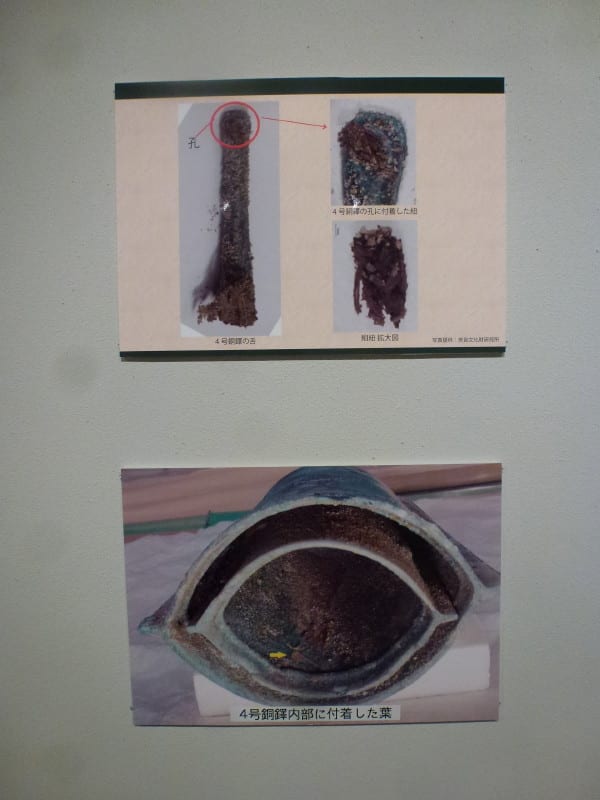

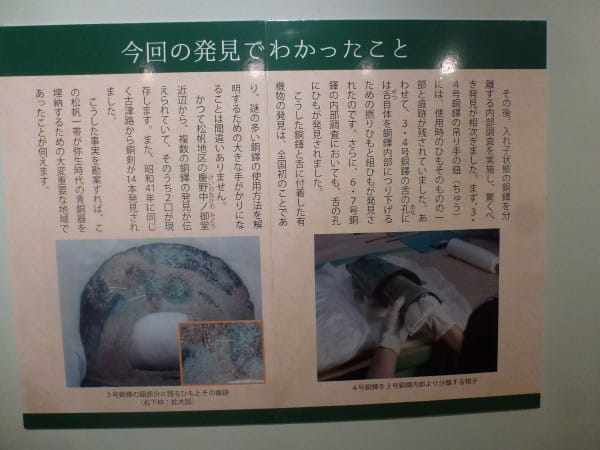

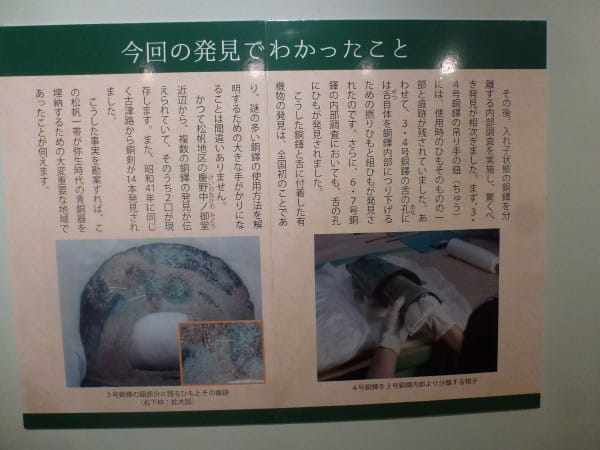

上の5枚の写真は今回展示されていない3・4号銅鐸を中心とした説明パネルです。

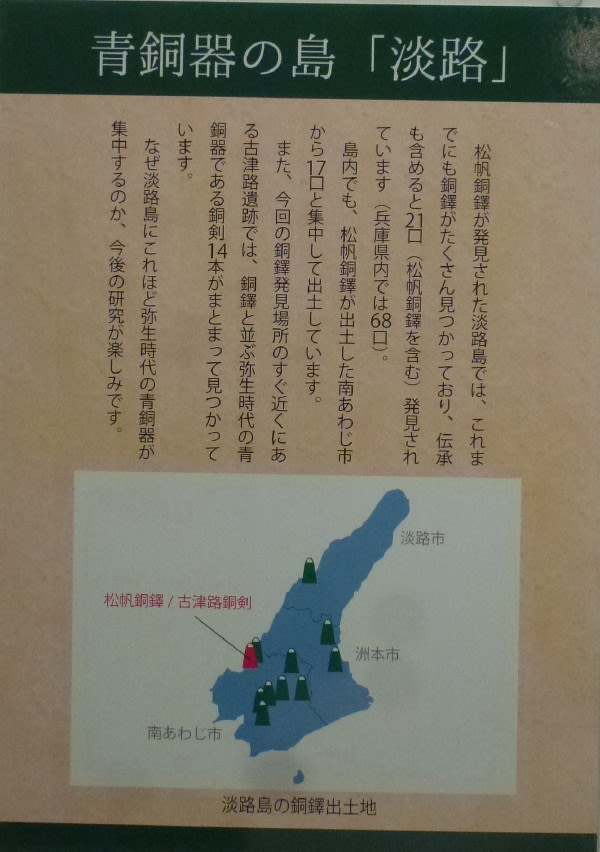

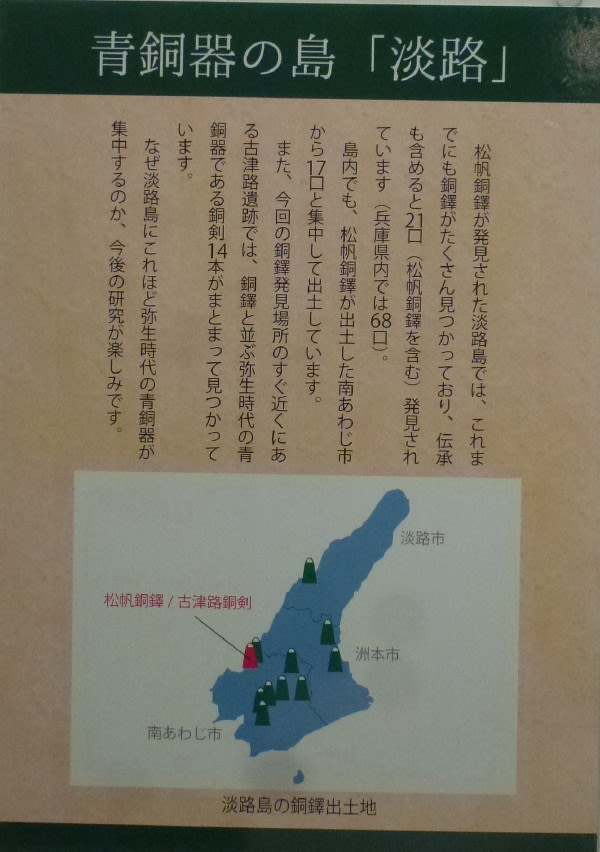

上の写真は淡路島の松帆銅鐸の出土地などの関連地をピックアップしたパネル

上の2枚写真は銅鐸の全般説明と類型分析。

Wikipediaによる銅鐸の解説を引用させていただきます。

銅鐸(どうたく)は、弥生時代に製造された釣鐘型の青銅器である。

当時の呼び方は不明。

中国で鐘を「鐸」と言うことから明治以降「銅鐸」と呼ばれるようになった。

横になった状態で出土することが多く、その姿が蛹に似ていることから、

江戸時代は「蛹(さなぎ)」と呼ばれた。

銅鐸は、紀元前2世紀から2世紀の約400年間にわたって作り用いられた祭器である。

これまでに出土した銅鐸は全国で約500個である。

主な出土数は以下の通り(平成13年3月末 文化庁調べ)

兵庫県 56点

島根県 54点

徳島県 42点

滋賀県 41点 和歌山県 41点

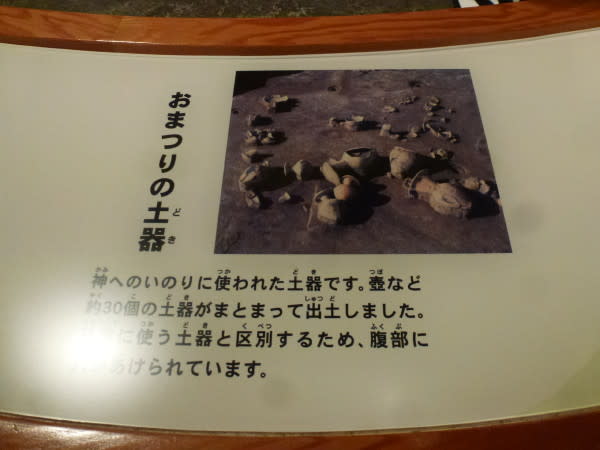

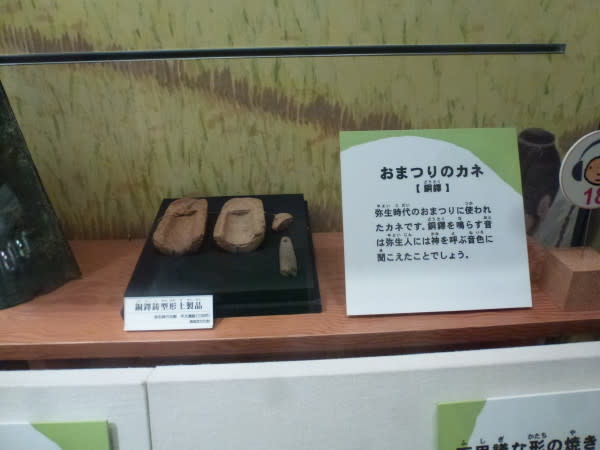

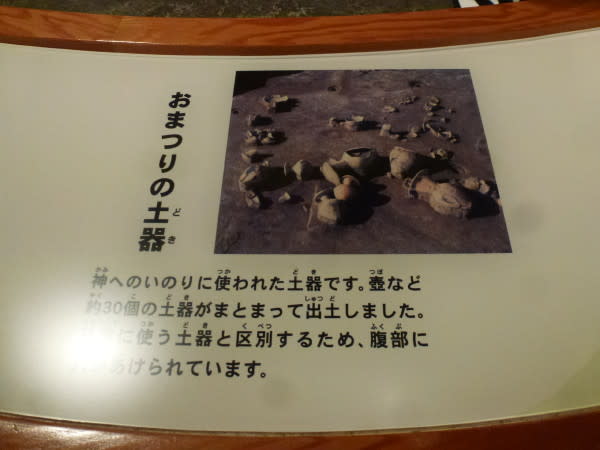

上の3枚の写真は兵庫県立考古博物館の常設展示で巫女が銅鐸を持って豊作の

祈祷をしている場面でバックには土器が並べられています

上の写真は同じく兵庫県立考古博物館の常設展示で氣比と桜ヶ丘の銅鐸(複製)

上の写真は銅鐸の鋳型で三田市の平方遺跡から出土のもの

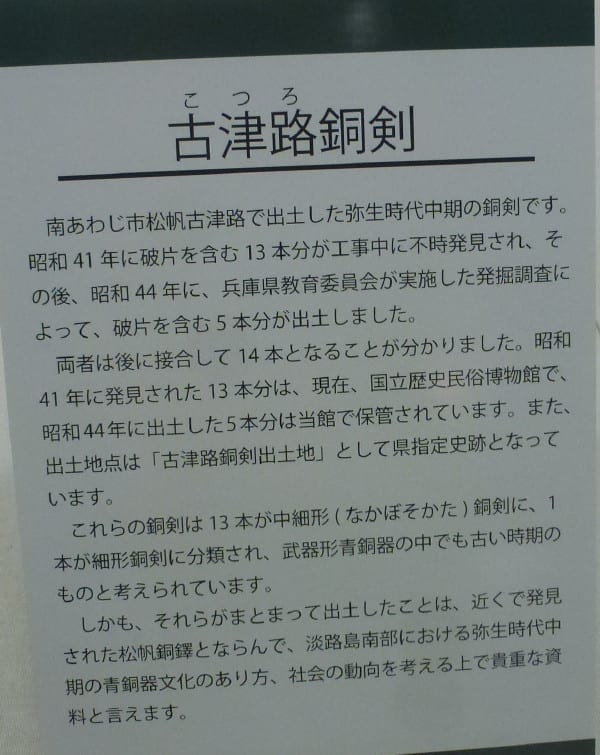

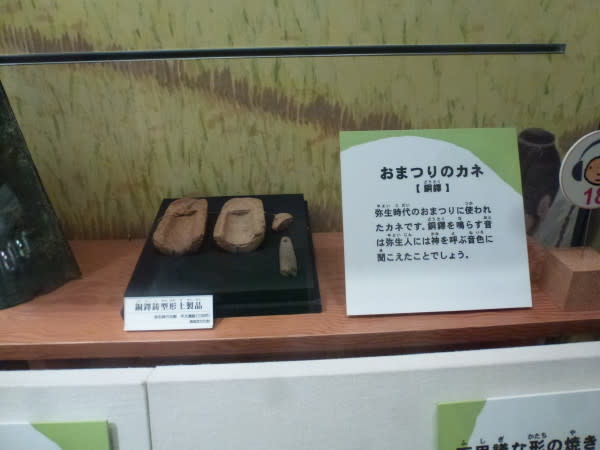

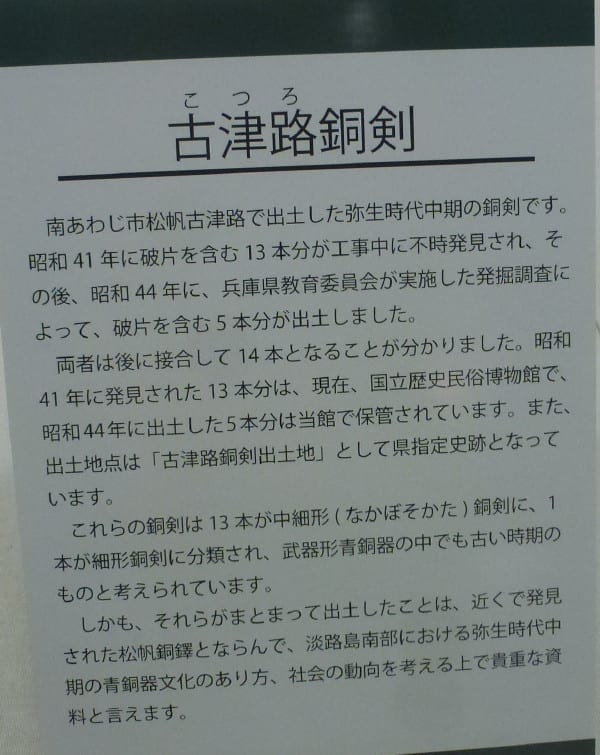

上の2枚の写真は1966年と69年、現在の南あわじ市松帆古津路で発見された

古津路銅剣(弥生時代中期)14本の内5本の展示と説明パネル。

他の9本は説明パネルに記載のように国立歴史民俗博物館が所蔵しています。

型式は中細形銅剣b類13

この銅剣は2016年3月3日付けで兵庫県指定文化財となった。

同日、ほかに重要有形文化財に指定すれたのは、▽名草神社社務所(養父市)

▽木造阿弥陀如来立像(県立歴史博物館管理)▽銅製経箱(きょうばこ)

(神戸市立博物館管理)▽鉦鼓(しょうこ)(加東市)。

また、洲本市の旧益習館(えきしゅうかん)庭園を名勝に指定された。

県指定文化財は計848件となったそうです。

参照サイト&参考文献:

http://enkieden.exblog.jp/19582730/

論題 昭和44年度発掘調査出土の古津路銅剣について

著者: 大平 茂. 種定 淳介

兵庫県立考古博物館研究紀要 / 兵庫県立考古博物館 編.(2009.3)

発見され大きな話題となりました。

発見された銅鐸は出土地から松帆銅鐸と命名されました。松帆銅鐸は全国で初めて

音を鳴らすための青銅の棒「舌(ぜつ)」と舌のつりひもが同時に見つかった

点で銅鐸の創生期に近い歴史を探る上で貴重であり注目されています。

兵庫県立考古博物館の特別公開イベントで2月27日(土)~3月27日(日)の期間

展示されており私は3月8日に訪問し写真を撮らせていただいたので紹介します

上の写真が7個の銅鐸です。(写真パネル展示)5号銅鐸は破損。

今回、兵庫県立考古博物館での展示は3号・4号銅鐸を除く5点であった。

1号・2号銅鐸、3号・4号銅鐸及び6号・7号銅鐸は対になっており入子と

呼ばれる。銅鐸と青銅製の舌が近くで見つかったのは、鳥取県の「池ノ谷第二遺跡」と

兵庫県南あわじ市の中ノ御堂の2例(3点)で今回が3例目で全国的にも貴重。

上の写真は鳴らす銅鐸の模式図(パネル展示)

上の写真は説明パネル展示です。

1号銅鐸は菱環鈕(りょうかんちゅう)2式 ・・弥生時代前期 約2300年前

2号銅鐸から7号銅鐸は外縁付鈕(がいえんつきちゅう)1式で弥生中期

約2100年前

銅鐸の出土数としては、島根県の加茂岩倉遺跡(39個)、滋賀県大岩山24点

兵庫県の桜ヶ丘14点に次ぎ4番目である。

入れ子状態が確認されているのは他に加茂岩倉遺跡(島根県雲南市)からで

12組の入子の銅鐸が発掘されています。

発掘された39個の銅鐸は平成20年7月10日に国宝に指定されました

上の写真は2015年5月19日兵庫県教委と南あわじ市教委が発表の資料からで

銅鐸の形式分類が書かれています。

弥生時代の前期、中期、後期について諸説があり確定していないが下記と

定義します

前期 2400年前~2200年前

中期 2200年前~2000年前

後期 2000年前~1700年前

上の写真は1号銅鐸

上の写真は2号銅鐸

上の写真は5号銅鐸

上の写真は6号銅鐸

上の写真は7号銅鐸

松帆銅鐸の2号と4号と松帆地区で1686年に出土した中の御堂銅鐸

(南あわじ市・日光寺蔵)が同笵(どうはん)銅鐸であると同定されています。

御堂銅鐸(日光寺銅鐸)の4区袈裟襷文(けさだすきもん)左下にはシカの

絵が描かれており4号銅鐸で同じシカの絵が確認できたそうです。

神戸新聞2016年3月3日 朝刊19面で松帆銅鐸についてかなりの紙面を

割いて詳細に解説されており参照させていただきました。

上の写真は舌の展示と舌3の紐の拡大写真

上の5枚の写真は今回展示されていない3・4号銅鐸を中心とした説明パネルです。

上の写真は淡路島の松帆銅鐸の出土地などの関連地をピックアップしたパネル

上の2枚写真は銅鐸の全般説明と類型分析。

Wikipediaによる銅鐸の解説を引用させていただきます。

銅鐸(どうたく)は、弥生時代に製造された釣鐘型の青銅器である。

当時の呼び方は不明。

中国で鐘を「鐸」と言うことから明治以降「銅鐸」と呼ばれるようになった。

横になった状態で出土することが多く、その姿が蛹に似ていることから、

江戸時代は「蛹(さなぎ)」と呼ばれた。

銅鐸は、紀元前2世紀から2世紀の約400年間にわたって作り用いられた祭器である。

これまでに出土した銅鐸は全国で約500個である。

主な出土数は以下の通り(平成13年3月末 文化庁調べ)

兵庫県 56点

島根県 54点

徳島県 42点

滋賀県 41点 和歌山県 41点

上の3枚の写真は兵庫県立考古博物館の常設展示で巫女が銅鐸を持って豊作の

祈祷をしている場面でバックには土器が並べられています

上の写真は同じく兵庫県立考古博物館の常設展示で氣比と桜ヶ丘の銅鐸(複製)

上の写真は銅鐸の鋳型で三田市の平方遺跡から出土のもの

上の2枚の写真は1966年と69年、現在の南あわじ市松帆古津路で発見された

古津路銅剣(弥生時代中期)14本の内5本の展示と説明パネル。

他の9本は説明パネルに記載のように国立歴史民俗博物館が所蔵しています。

型式は中細形銅剣b類13

この銅剣は2016年3月3日付けで兵庫県指定文化財となった。

同日、ほかに重要有形文化財に指定すれたのは、▽名草神社社務所(養父市)

▽木造阿弥陀如来立像(県立歴史博物館管理)▽銅製経箱(きょうばこ)

(神戸市立博物館管理)▽鉦鼓(しょうこ)(加東市)。

また、洲本市の旧益習館(えきしゅうかん)庭園を名勝に指定された。

県指定文化財は計848件となったそうです。

参照サイト&参考文献:

http://enkieden.exblog.jp/19582730/

論題 昭和44年度発掘調査出土の古津路銅剣について

著者: 大平 茂. 種定 淳介

兵庫県立考古博物館研究紀要 / 兵庫県立考古博物館 編.(2009.3)