2018年4月18日(水)、兵庫県揖保郡太子町の斑鳩寺を訪問しましたので

写真紹介します。初訪問です。

斑鳩寺の基本情報

住所:兵庫県揖保郡太子町鵤709 TEL:079-276-0022

宗派:天台宗 山号:斑鳩山

御本尊:如意輪観世音像(左手)、釈迦如来像(中央)、薬師如来像(右手)

毎年2月22日・23日の太子春会式で御開帳

創建:推古天皇14年(606) 開基:聖徳太子(574年2月7日-622年4月8日)

霊場:新西国霊場第32番、西国薬師霊場第23番、聖徳太子御遺跡霊場第28番

播州薬師霊場第18番

御詠歌:かみつ代の 聖の徳は いかるがの 蓮(はちす)の花と かをるなりけり

公式サイト:http://www.ikarugadera.jp/index.html

鵤の字の読み方が判らなかったのですが「いかるが」と読むようです。

上の写真は斑鳩寺の代表的な建物である三重塔と現地説明版です。

上の写真は同じく斑鳩寺の代表的な建物である聖徳殿 中殿及び後殿

この建物は明治37年(1904)2月起工、大正3年(1914)増築が完成

当日、中も拝観させていただきました。

中には16歳の聖徳太子尊像が髪を植えた状態のもので衣も纏っておられます。

現在の衣は昭和37年(1962)2月22日、高松宮宣仁親王殿下の寄進で衣替え

この像は圧巻であった。

また聖徳太子2歳像も見せていただいた。

建物は平成19年(2007)7月31日、国の重要文化財に指定されています。

聖徳殿後殿について文化庁のデータベース解説文より引用紹介します。

3層の屋根を重ねた八角円堂の外観で,中殿取合い部の南北に入母屋造翼部を突出。上層は三手先に扇垂木,中間の庇は平三斗に疎垂木,下層は出組に繁垂木と変化を付ける。内部は中殿に面して唐破風を飾り,中央に厨子を納める。伊藤平左衛門設計の近代仏堂。

上の2枚の写真は斑鳩寺の聖徳殿の前殿と聖徳太子2歳像

上の写真は聖徳殿の側面全景

上の2枚の写真は明治から大正期に建立された聖徳殿 中殿及び後殿の建設にあたり

多大な功績があった永井彦蔵翁の顕彰碑と説明板。

上の2枚の写真は太子山の頂上にある聖徳太子立像です。

滋賀大学小谷教授が原型製作されたそうです。

上の写真は聖徳太子に関連する大きな出来事が書かれたパネル

(太子町立歴史資料館の展示パネルより)

上の写真は太子山から観た斑鳩寺の遠景です。

上の写真は講堂です。

上の写真は斑鳩寺・講堂の前の摩尼車

上の写真は仁王門

上の写真は斑鳩寺・仁王門の近くにある石碑(金井元彦 元兵庫県知事の揮毫)

上の写真は鐘楼(中央)と講堂(左手)

上の写真は弥勒堂(左手)、寺務所と仁王門

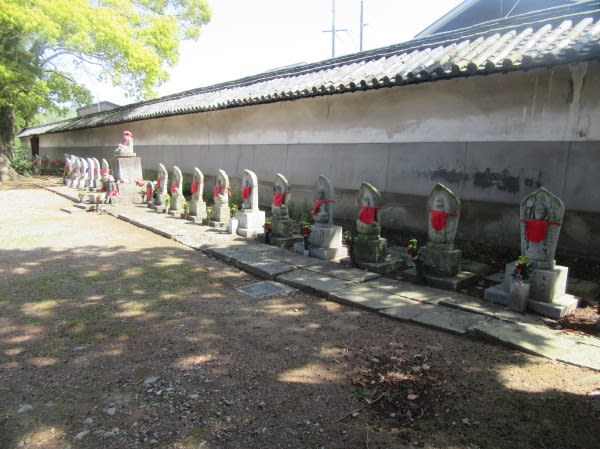

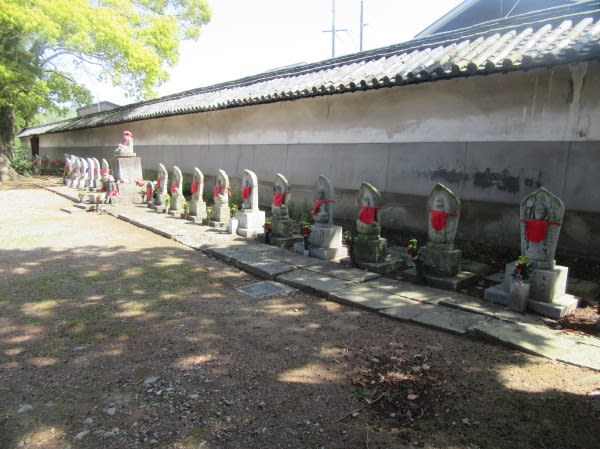

上の写真は観音霊場33箇所巡りの石仏

上の2枚の写真は「富の小川」

上の写真は赤松正秀(1510?-1570)とその子、赤松広英(秀)=斎村政広の慰霊碑

龍野城主で斑鳩寺の再建の功労者です

元兵庫県知事 金井元彦氏などが発起され建立か

上の写真は斑鳩寺の由緒が書かれた現地説明板。要約転記します。

聖徳太子が開創になった霊刹である。

推古天皇十四年(606)秋七月、推古天皇は聖徳太子に請われたので、

豊浦宮(とゆらのみや)で勝鬘經(しょうまんぎょう)のお話をされました。

三日かかったといわれます。その夜、蓮華の花がその地に降りしいたと伝えられます。

この年また太子は法華経のお話も岡本宮でされました。

推古天皇は、たいへん慶ばれ、播磨国揖保の郡に於いて、水田百町を太子に

さし上げました。聖徳太子はこの地を「鵤莊」(いかるがのしょう)と名付けられ、

一つの伽藍を建てられました。これが播州斑鳩寺の始まりです。往古には、七堂伽藍、

数十の坊院がいらかを並べ、真に華麗を極めていたが、天文十年(1541)尼子政久氏の

播磨侵入後の混乱の中惜しくも堂塔尽く焼失。その後楽々円勝寺(現たつの市)の

昌仙法師により漸次再建されました。創建から約1,000年間は大和 法隆寺(法相宗)

の末寺であったが、火災再建後天台宗となりました。

上の2枚の写真は聖霊権現社 拝殿と本殿 及び説明碑

説明によれば聖霊権現社本殿は太子町の指定文化財(平成18年指定)で

文政10年(1827)建立の建物

上の写真は太子町立歴史資料館に展示の絹本著色聖徳太子勝鬘経講讃図

鎌倉時代(13世紀前半) 195cm×224.9cm 斑鳩寺 蔵

聖徳太子が推古天皇や時の政治中心人物に勝鬘経(しょうまんぎょう)の話を

している様子を描いたものです。

斑鳩寺の宝物館で見せて頂いだもの(レプリカ)は写真より色も鮮やかで

興味をひいた。

上の写真は勝鬘経の観覧者の人物名

上の写真は江戸時代初期(寛永年間)の境内図

現在はここに書かれたすべての塔頭が消滅してしまったようです。

上の2枚の写真は太子町立歴史資料館、斑鳩寺の瓦の展示。

製作した職人名の銘や製作年も書かれています

上の写真は斑鳩寺の最も古い瓦

文治5年(1189)では?と考えられるそうです。

上の写真は聖徳太子関連の系図です。

平成26年(2014)3月2日近つ飛鳥博物館館長の白石太一郎先生の講演資料よりです。

写真紹介します。初訪問です。

斑鳩寺の基本情報

住所:兵庫県揖保郡太子町鵤709 TEL:079-276-0022

宗派:天台宗 山号:斑鳩山

御本尊:如意輪観世音像(左手)、釈迦如来像(中央)、薬師如来像(右手)

毎年2月22日・23日の太子春会式で御開帳

創建:推古天皇14年(606) 開基:聖徳太子(574年2月7日-622年4月8日)

霊場:新西国霊場第32番、西国薬師霊場第23番、聖徳太子御遺跡霊場第28番

播州薬師霊場第18番

御詠歌:かみつ代の 聖の徳は いかるがの 蓮(はちす)の花と かをるなりけり

公式サイト:http://www.ikarugadera.jp/index.html

鵤の字の読み方が判らなかったのですが「いかるが」と読むようです。

上の写真は斑鳩寺の代表的な建物である三重塔と現地説明版です。

上の写真は同じく斑鳩寺の代表的な建物である聖徳殿 中殿及び後殿

この建物は明治37年(1904)2月起工、大正3年(1914)増築が完成

当日、中も拝観させていただきました。

中には16歳の聖徳太子尊像が髪を植えた状態のもので衣も纏っておられます。

現在の衣は昭和37年(1962)2月22日、高松宮宣仁親王殿下の寄進で衣替え

この像は圧巻であった。

また聖徳太子2歳像も見せていただいた。

建物は平成19年(2007)7月31日、国の重要文化財に指定されています。

聖徳殿後殿について文化庁のデータベース解説文より引用紹介します。

3層の屋根を重ねた八角円堂の外観で,中殿取合い部の南北に入母屋造翼部を突出。上層は三手先に扇垂木,中間の庇は平三斗に疎垂木,下層は出組に繁垂木と変化を付ける。内部は中殿に面して唐破風を飾り,中央に厨子を納める。伊藤平左衛門設計の近代仏堂。

上の2枚の写真は斑鳩寺の聖徳殿の前殿と聖徳太子2歳像

上の写真は聖徳殿の側面全景

上の2枚の写真は明治から大正期に建立された聖徳殿 中殿及び後殿の建設にあたり

多大な功績があった永井彦蔵翁の顕彰碑と説明板。

上の2枚の写真は太子山の頂上にある聖徳太子立像です。

滋賀大学小谷教授が原型製作されたそうです。

上の写真は聖徳太子に関連する大きな出来事が書かれたパネル

(太子町立歴史資料館の展示パネルより)

上の写真は太子山から観た斑鳩寺の遠景です。

上の写真は講堂です。

上の写真は斑鳩寺・講堂の前の摩尼車

上の写真は仁王門

上の写真は斑鳩寺・仁王門の近くにある石碑(金井元彦 元兵庫県知事の揮毫)

上の写真は鐘楼(中央)と講堂(左手)

上の写真は弥勒堂(左手)、寺務所と仁王門

上の写真は観音霊場33箇所巡りの石仏

上の2枚の写真は「富の小川」

上の写真は赤松正秀(1510?-1570)とその子、赤松広英(秀)=斎村政広の慰霊碑

龍野城主で斑鳩寺の再建の功労者です

元兵庫県知事 金井元彦氏などが発起され建立か

上の写真は斑鳩寺の由緒が書かれた現地説明板。要約転記します。

聖徳太子が開創になった霊刹である。

推古天皇十四年(606)秋七月、推古天皇は聖徳太子に請われたので、

豊浦宮(とゆらのみや)で勝鬘經(しょうまんぎょう)のお話をされました。

三日かかったといわれます。その夜、蓮華の花がその地に降りしいたと伝えられます。

この年また太子は法華経のお話も岡本宮でされました。

推古天皇は、たいへん慶ばれ、播磨国揖保の郡に於いて、水田百町を太子に

さし上げました。聖徳太子はこの地を「鵤莊」(いかるがのしょう)と名付けられ、

一つの伽藍を建てられました。これが播州斑鳩寺の始まりです。往古には、七堂伽藍、

数十の坊院がいらかを並べ、真に華麗を極めていたが、天文十年(1541)尼子政久氏の

播磨侵入後の混乱の中惜しくも堂塔尽く焼失。その後楽々円勝寺(現たつの市)の

昌仙法師により漸次再建されました。創建から約1,000年間は大和 法隆寺(法相宗)

の末寺であったが、火災再建後天台宗となりました。

上の2枚の写真は聖霊権現社 拝殿と本殿 及び説明碑

説明によれば聖霊権現社本殿は太子町の指定文化財(平成18年指定)で

文政10年(1827)建立の建物

上の写真は太子町立歴史資料館に展示の絹本著色聖徳太子勝鬘経講讃図

鎌倉時代(13世紀前半) 195cm×224.9cm 斑鳩寺 蔵

聖徳太子が推古天皇や時の政治中心人物に勝鬘経(しょうまんぎょう)の話を

している様子を描いたものです。

斑鳩寺の宝物館で見せて頂いだもの(レプリカ)は写真より色も鮮やかで

興味をひいた。

上の写真は勝鬘経の観覧者の人物名

上の写真は江戸時代初期(寛永年間)の境内図

現在はここに書かれたすべての塔頭が消滅してしまったようです。

上の2枚の写真は太子町立歴史資料館、斑鳩寺の瓦の展示。

製作した職人名の銘や製作年も書かれています

上の写真は斑鳩寺の最も古い瓦

文治5年(1189)では?と考えられるそうです。

上の写真は聖徳太子関連の系図です。

平成26年(2014)3月2日近つ飛鳥博物館館長の白石太一郎先生の講演資料よりです。