2018年4月18日、斑鳩寺の北側、約500mに所在の稗田神社を訪問しましたので

写真紹介します。

稗田神社の基本情報

住所:兵庫県揖保郡太子町鵤926 TEL:079-276-0577

御祭神:(現在)稗田阿礼大神、素戔嗚大神

(旧) 豊受姫大神(とようけひめのかみ)、素戔嗚大神(すさのうのかみ)

猿田彦大神、天鈿女大神(あめのうづめのかみ)

境内摂社:豊受姫大神、太安万侶、品陀和気神(ほんだわけのかみ)、大物主神

上の写真は神門の外から境内を撮ったものです。

上の2枚の写真は拝殿と本殿の正面と側面

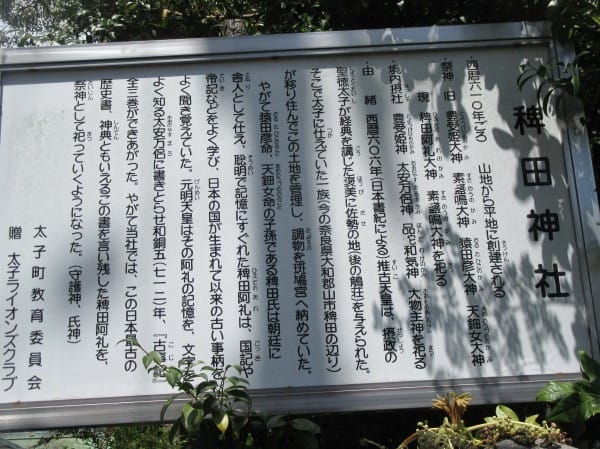

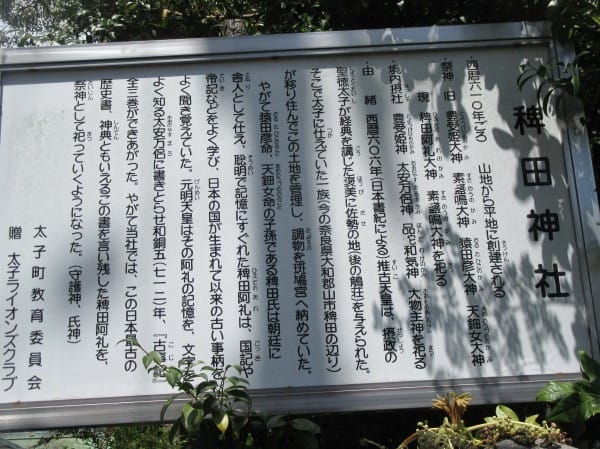

上の写真は現地説明版

由緒について簡略化or追記して引用させていただきます。

推古天皇十四年(606)秋七月、推古天皇は摂政の聖徳太子が経典(勝鬘經、法華経)

を講じた褒美に佐勢の地(後の鵤荘)を与えられた。、

そこで太子に仕えていた一族(今の奈良県大和郡山市稗田の辺り)が移り住んで

この土地を管理し、貢物(みつぎもの)を斑鳩宮へ納めていた。

やがて猿田彦命、天鈿女命の子孫である稗田氏は朝廷に仕え、聡明で記憶に優れた

稗田阿礼は、国記や帝記などをよく学び、日本の国が生まれて以来の古い事柄を

よく聞き覚えていた。第43代元明天皇(661-721)はその阿礼の記憶を文字を

よく知る太安万侶に書きとらせ和銅5年(712)「古事記」全3巻ができあがった。

やがて当社では、この日本最古の歴史書、神典ともいえるこの書を言い残した

稗田阿礼を祭神として祀っていくようになった。

尚、稗田神社は上記のように稗田阿礼を祭神とする説と、聖徳太子妃である

膳大郎女(かしわでのおおいらつめ)を祭神とする2つの説があります。

いずれにしても、中世は法隆寺・斑鳩寺と稗田神社は密接な関係があり、

鵤荘成立後、総鎮守社としての役割を果たすようになっていました。

上の2枚の写真は稗田神社に続く参道です

上の写真は掲示板に貼ってあった秋祭りのポスターです。

屋台は1台ですが毎年10月の第2土曜・日曜日に行われているようです。

上の写真は太子町立歴史資料館に展示の稗田神社祭礼練り物順序につき取り決め

という古文書です。

この文書により明治12年(1879)10月時点で屋台が13台、花車2台

獅子舞が2ケ村で実施されていたことが判ります。

境内の見どころ

上の写真は手水舎

上の写真は拝殿前、左側の狛犬(吽)で子供が足のところにいる

非常に珍しい一見の価値あり

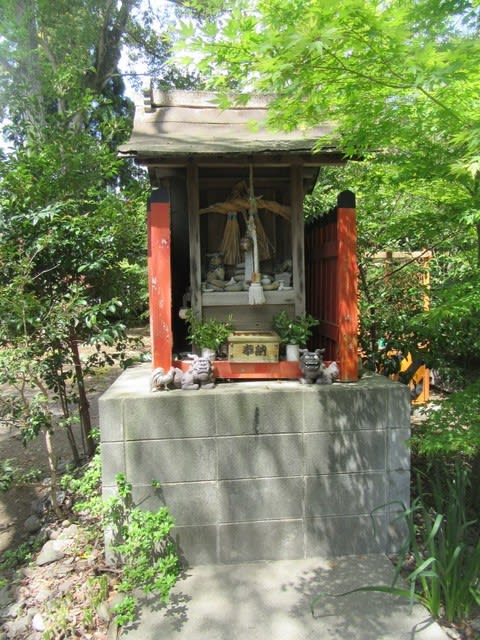

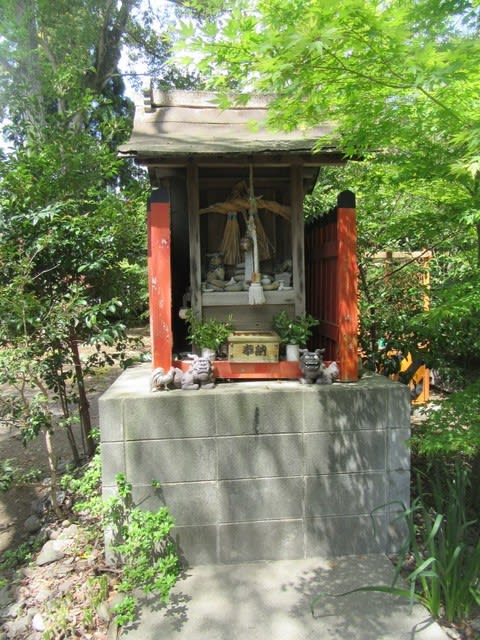

上の2枚の写真は拝殿の両側にある古い神輿を利用した?祠

上の2枚の写真は境内の摂社の祠

写真紹介します。

稗田神社の基本情報

住所:兵庫県揖保郡太子町鵤926 TEL:079-276-0577

御祭神:(現在)稗田阿礼大神、素戔嗚大神

(旧) 豊受姫大神(とようけひめのかみ)、素戔嗚大神(すさのうのかみ)

猿田彦大神、天鈿女大神(あめのうづめのかみ)

境内摂社:豊受姫大神、太安万侶、品陀和気神(ほんだわけのかみ)、大物主神

上の写真は神門の外から境内を撮ったものです。

上の2枚の写真は拝殿と本殿の正面と側面

上の写真は現地説明版

由緒について簡略化or追記して引用させていただきます。

推古天皇十四年(606)秋七月、推古天皇は摂政の聖徳太子が経典(勝鬘經、法華経)

を講じた褒美に佐勢の地(後の鵤荘)を与えられた。、

そこで太子に仕えていた一族(今の奈良県大和郡山市稗田の辺り)が移り住んで

この土地を管理し、貢物(みつぎもの)を斑鳩宮へ納めていた。

やがて猿田彦命、天鈿女命の子孫である稗田氏は朝廷に仕え、聡明で記憶に優れた

稗田阿礼は、国記や帝記などをよく学び、日本の国が生まれて以来の古い事柄を

よく聞き覚えていた。第43代元明天皇(661-721)はその阿礼の記憶を文字を

よく知る太安万侶に書きとらせ和銅5年(712)「古事記」全3巻ができあがった。

やがて当社では、この日本最古の歴史書、神典ともいえるこの書を言い残した

稗田阿礼を祭神として祀っていくようになった。

尚、稗田神社は上記のように稗田阿礼を祭神とする説と、聖徳太子妃である

膳大郎女(かしわでのおおいらつめ)を祭神とする2つの説があります。

いずれにしても、中世は法隆寺・斑鳩寺と稗田神社は密接な関係があり、

鵤荘成立後、総鎮守社としての役割を果たすようになっていました。

上の2枚の写真は稗田神社に続く参道です

上の写真は掲示板に貼ってあった秋祭りのポスターです。

屋台は1台ですが毎年10月の第2土曜・日曜日に行われているようです。

上の写真は太子町立歴史資料館に展示の稗田神社祭礼練り物順序につき取り決め

という古文書です。

この文書により明治12年(1879)10月時点で屋台が13台、花車2台

獅子舞が2ケ村で実施されていたことが判ります。

境内の見どころ

上の写真は手水舎

上の写真は拝殿前、左側の狛犬(吽)で子供が足のところにいる

非常に珍しい一見の価値あり

上の2枚の写真は拝殿の両側にある古い神輿を利用した?祠

上の2枚の写真は境内の摂社の祠