2018年4月22日、柳田国男の生家などを観るために姫路からJR播但線に乗り

神崎郡福崎町に来ていました。初訪問です。

本日は観光の最大の見どころである「柳田国男生家」、「福崎町立神崎郡歴史民俗資料館」

「福崎町立柳田國男・松岡家顕彰会記念館」をテーマに書いていきます。

柳田国男生家の基本情報

住所:兵庫県神崎郡福崎町西田原1038-12(記念館西隣) TEL:0790-22-1000(記念館)

開館時間:9:00~16:30 休館日:月曜・祝日の翌日・12/28~1/4 料金:無料

公式サイト(記念館):http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/html/kinenkan/

上の2枚の写真は柳田国男生家の外観、正面側斜めより(上&中)、裏手(下)

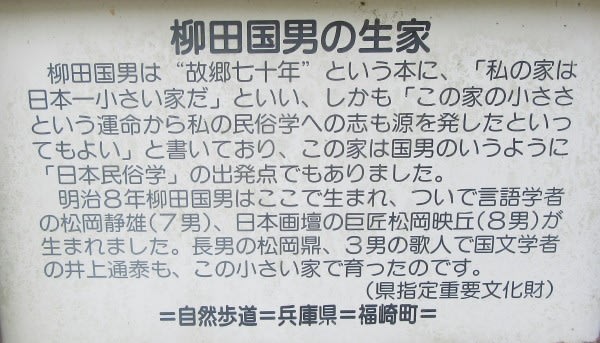

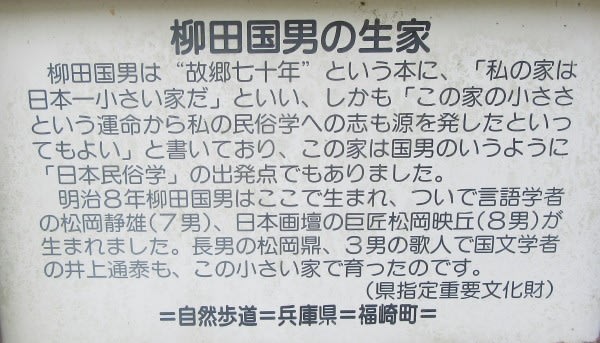

上の写真は現地説明版

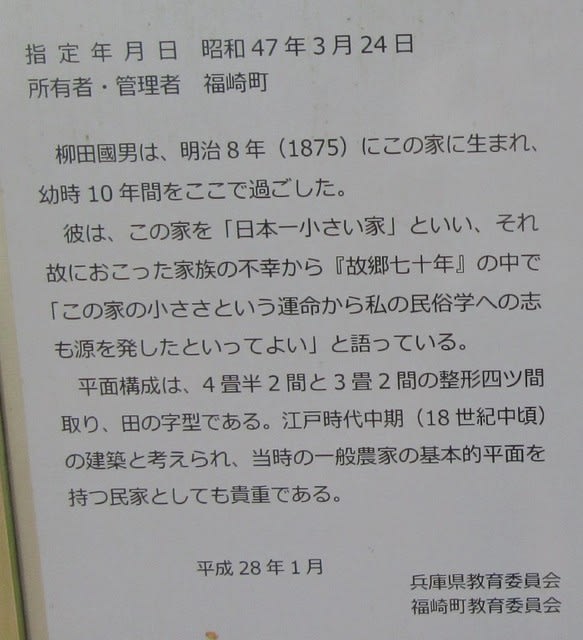

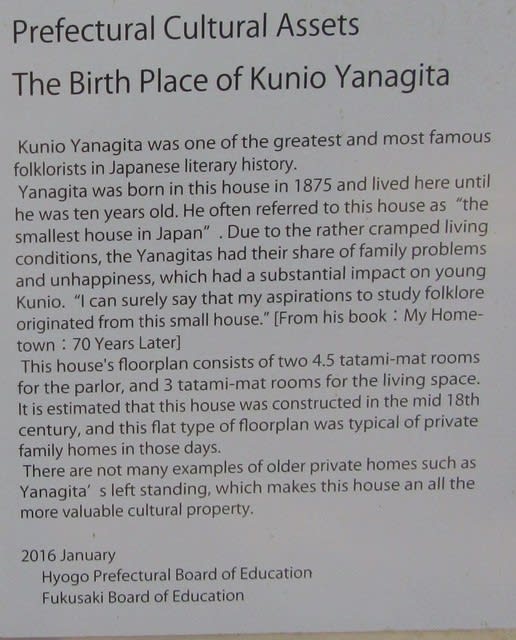

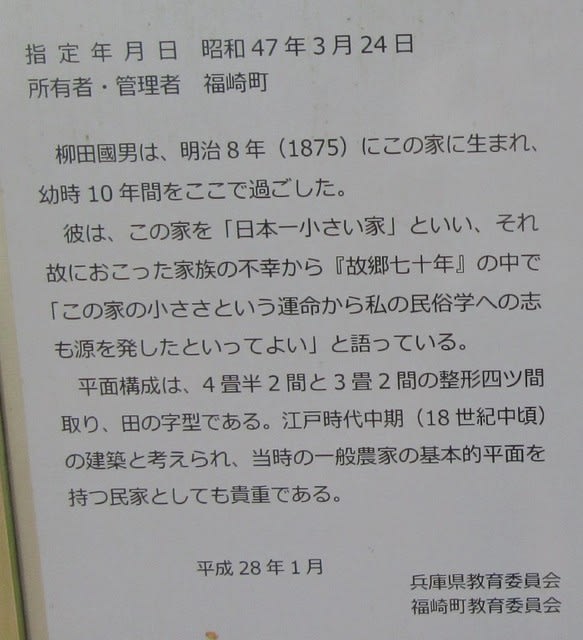

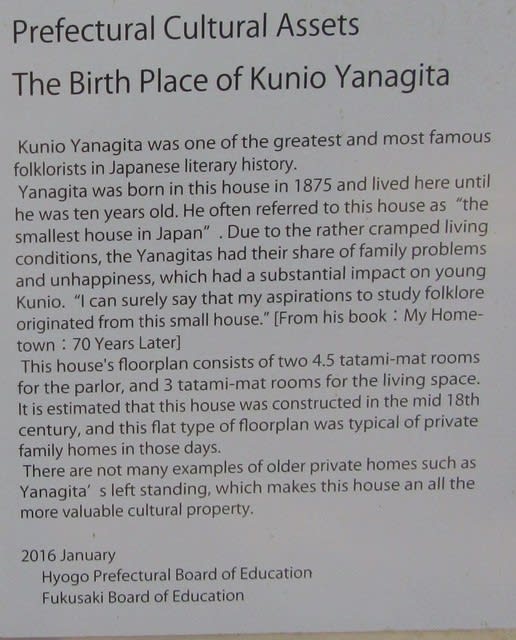

上の写真も別の現地説明版

上の2枚の写真は現地説明版の拡大版

上の2枚の写真は柳田国男生家の内部

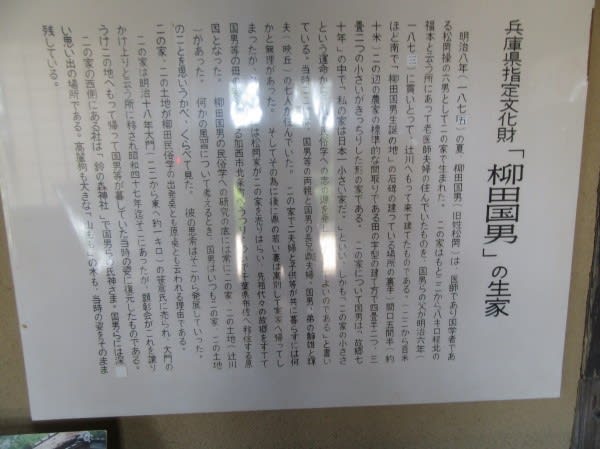

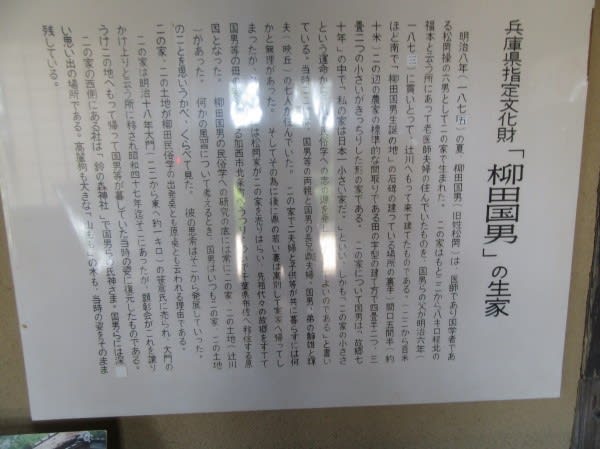

上の写真は柳田国男生家の内部に掲示の説明パネル

読みづらいので要約転載します。

兵庫県指定文化財「柳田国男」の生家

明治8年(1875)の夏、柳田國男(旧姓松岡)は、医師であり国学者である松岡操の

六男としてこの家で生まれた。この家はもとここから8Kmほど北の福本と言う所に

あって老医師の住んでいたものを、国男らの父が明治6年(1873)に買い取って、

辻川へもって来て建てたものである。(ここから100mほど南で「柳田国男生誕の地」

の石碑の建っている場所の裏手)間口5間半(約10m)この辺の農家の標準的な間取り

である田の字型の建て方で四畳半2つ、三畳2つの小さいがきっちりとした形の家である。

この家について国男は「故郷七十年」の中で「私の家は日本一小さい家だ」といい、

しかも「この家の小ささという運命から、私の民俗学への志の源を発したといってよい

のである」と書いている。

当時ここには國男等の両親と長兄鼎(かなえ)夫婦、國男、弟の静雄と輝夫(映丘)の

7人が住んでいた。この家で二夫婦と子供等が共に暮らすには何かと無理があった。

そしてその為に鼎の若い妻は離別して実家に帰ってしまった。それが遂には松岡家が

この家を売りはらい、先祖代々の故郷をすてて家族は國男の母の実家がある加西市北条町へ

移り、次に千葉県布佐へ移住することになる。

柳田國男の民俗学への研究の底には常にこの家・この土地(辻川)があった。何かの風習に

ついて考える時、國男はいつもこの家・この土地のことを思い浮かべ比べてみた。

彼の思索はそこから発展していった。「この家・この土地」が柳田民俗学の出発点とも

原点とも云われる理由である。

この家は明治18年大門(ここから東へ約1km)の笹倉氏に売られ、大門のかけ上がりと

云う所に移され、昭和47年迄そこにあったが、顕彰会がこれを譲りうけ、この地へもって

帰って国男等が暮らしていた当時の姿に復元したものである。

この家の西側にある社は「鈴の森神社」で国男らの氏神さま。国男らには深い思い出の

場所である。高麗狗も大きな「山もも」の木も、当時の姿をそのまま残している。

ここで柳田国男の年表を纏めておきます。福崎町立神崎郡歴史民俗資料館の資料より

明治8年(1歳)……7月31日 田原村辻川で松岡操・たけの六男として生まれる。

明治11年(4歳)……5月 弟 静雄誕生

明治12年(5歳)……12月昌文小学校「下等八級生」

明治14年(7歳)……7月 弟 輝夫(後の映丘)誕生

明治15年(8歳)……10月5日昌文小学校「初等小学第一級卒業」

明治17年(10歳)……11月24日昌文小学校「小学中等科卒業

一家で加西郡北条町に移転。北条町の高等小学校に入学

明治18年(11歳)……北条町村立北条小学校「小学高等科第四級修業」

高等小学校卒業、辻川の三木家へ約1年間預けられる。

明治20年(13歳)……父母2弟と共に長兄鼎(茨城県布川で医院を開業)宅で2年間過ごす

明治23年(16歳)……進学準備のため上京し、兄通泰(東京で眼科医を開業)宅に同居

明治24年(17歳)……開成中学校に入学

明治25年(18歳)……松浦萩坪に和歌を学ぶ、田山花袋を識る。

明治26年(19歳)……7月第一高等中学入学、一家千葉県布佐町(現在の我孫子市)へ移住

明治29年(22歳)……7月に母たけ死去、9月父操死去

明治30年(23歳)……抒情詩を刊行、第一高等学校卒業、9月東京帝大法科大学政治科入学

明治33年(26歳)……7月東京帝大法科大学政治科卒業、農商務省農務局勤務、

早大で農政学を講義(明治38年まで)

明治34年(27歳)……5月柳田家の養子となり、柳田国男となる。藤村、花袋、独歩、眉山等の

文学者との交際深し、全国各地への視察旅行をはじめる。

明治35年(28歳)……2月法制局参事官に任官

明治37年(30歳)……4月柳田孝と結婚

子供は長男 柳田為正- 生物学者、お茶の水女子大学名誉教授

と4女にめぐまれる

明治38年(31歳)……この頃、文学者などが集まる会合を持つ(龍士会)

明治41年(34歳)……4月島崎藤村・田山花袋らとともに「二十八人集」発行

5月~8月 九州で行政視察

明治42年(35歳)……後狩詞記を出す。

明治43年(36歳)……6月兼任内閣書記官記録課長となる

石神問答、遠野物語、時代と農政等を出す。

大正3年(40歳)……4月貴族院書記官長となる。山島民譚集を出す。

大正8年(45歳)……12月貴族院書記官長辞任

大正9年(46歳)……8月朝日新聞社客員となる。(大正11年論説班員に)

大正10年(47歳)……国際連盟委任統治委員会委員となり欧州旅行

大正11年(48歳)……再び欧州旅行

大正12年(49歳)……国際連盟委員を辞任

大正13年(50歳)……朝日新聞社編集局顧問論説担当、各大学で民俗学 農民史等を講す

大正14年(51歳)……11月雑誌「民族」創刊(昭和4年休刊)

昭和5年(56歳)……11月朝日新聞社論説委員辞任

昭和6年(57歳)……11月18日旧制姫路高等学校で講演

昭和8年(59歳)……9月毎週木曜日に自宅で「民間伝承論」の講義を行う

→「木曜会」「日本民族学会談話会」に発展

昭和9年(60歳)……5月全国山村生活調査開始

昭和10年(61歳)……9月雑誌「民間伝承」創刊

昭和15年(66歳)……10月日本方言学会初代会長になる

昭和16年(67歳)……朝日文化賞受賞

昭和21年(72歳)……7月枢密顧問官任官

昭和22年(73歳)……3月書斎を「民俗学研究所」として開放。芸術院会員

昭和24年(75歳)……日本民族学会発足。国立国語研究所評議員、学士院会員、

アメリカ人類学協会名誉会員

昭和25年(76歳)……7月國學院大學教授を受諾

昭和26年(77歳)……11月文化勲章受章

昭和27年(78歳)……10月田原小学校と福崎高等学校で講演を行う

昭和28年(79歳)……国立国語研究所評議員会会長

昭和32年(83歳)……国立国語研究所評議員辞任、NHK放送文化賞受賞

昭和34年(85歳)……「故郷七十年」を発刊

昭和37年(88歳)……3月 福崎町名誉町民となる。8月8日永眠

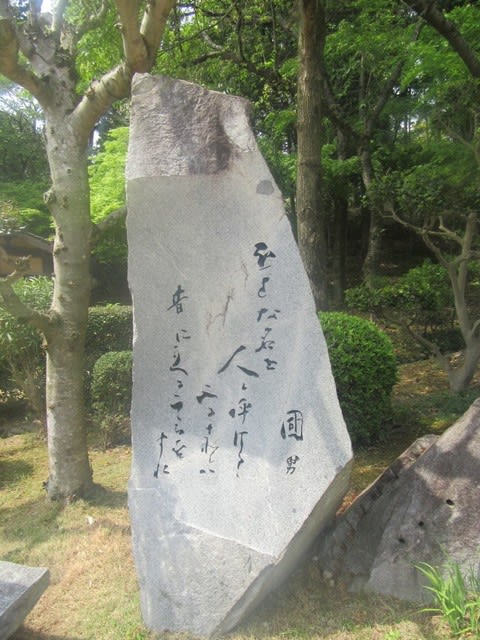

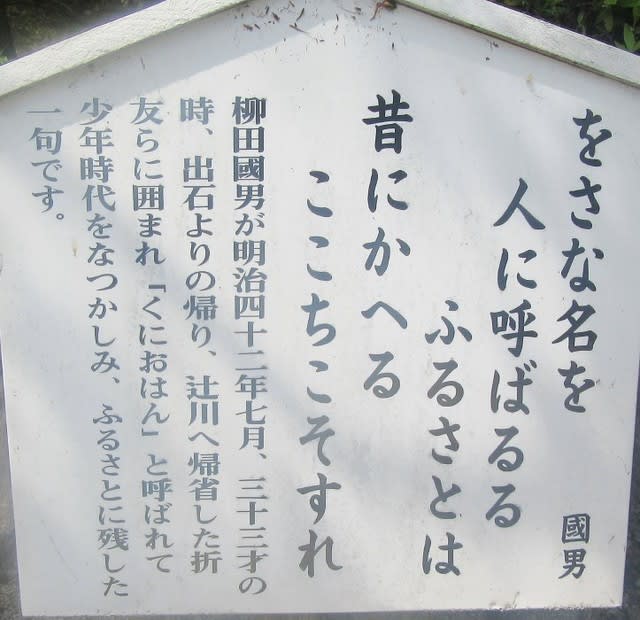

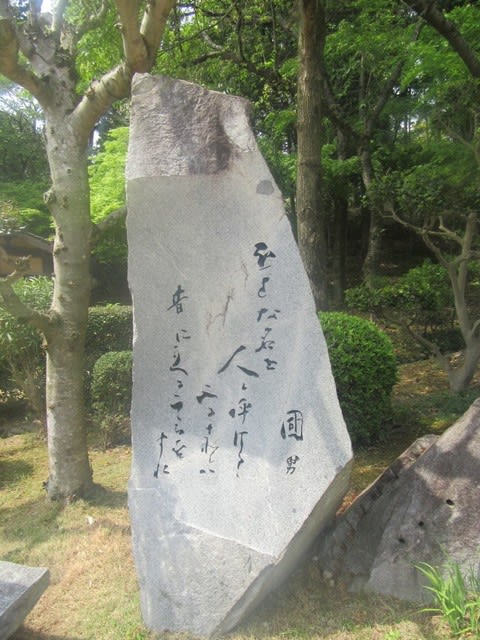

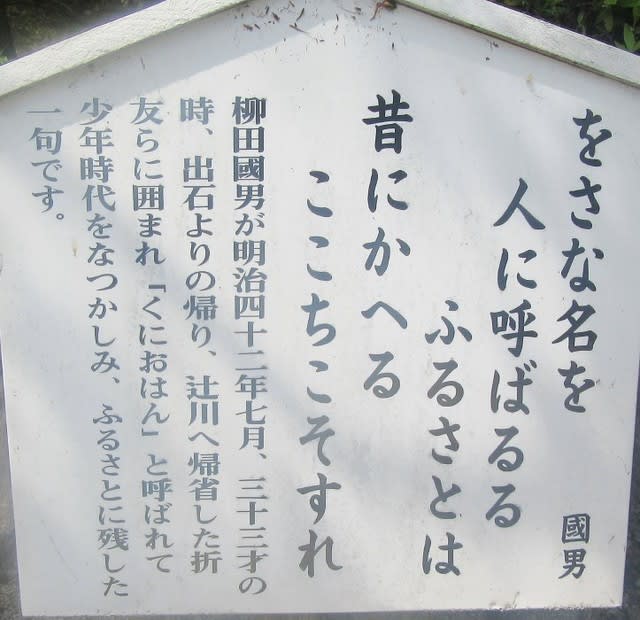

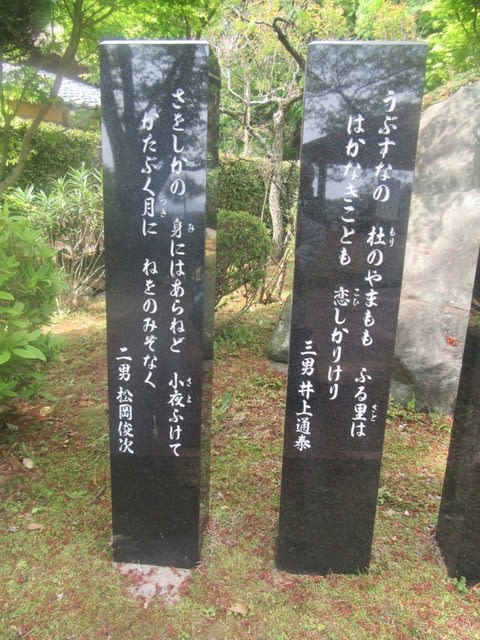

上の3枚の写真は柳田国男生家に隣接して建立された銅像と歌碑

松岡操・たけの8人の子供(すべて男)

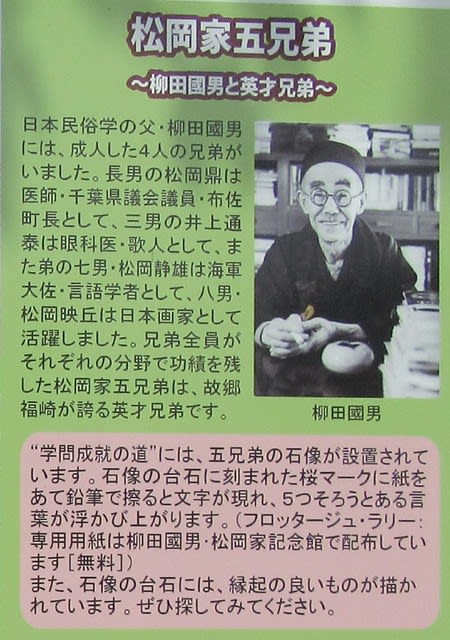

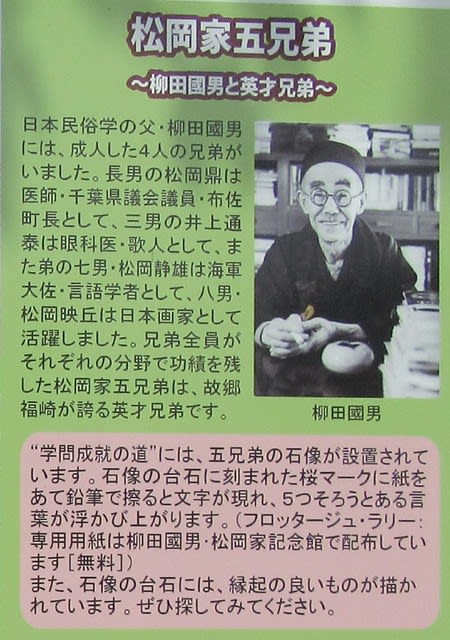

早世した3人を除いた松岡五兄弟は辻川山(民族の森)に銅像が建立されています。

銅像写真と共に松岡五兄弟を紹介していきます。

上の写真は学問成就の道の案内板

上の写真は松岡五兄弟の説明版

長男は松岡鼎(1860-1934)で医者になっています。

上の写真は松岡鼎の銅像

次男(俊次)は早世している。

三男は松岡泰蔵(1866-1941)で井上家に養子に入り、井上通泰と改名している。

医者となり国文学者、歌人でもある。

上の写真は井上通泰の銅像

四男(芳江)、五男(友治)は早世している。

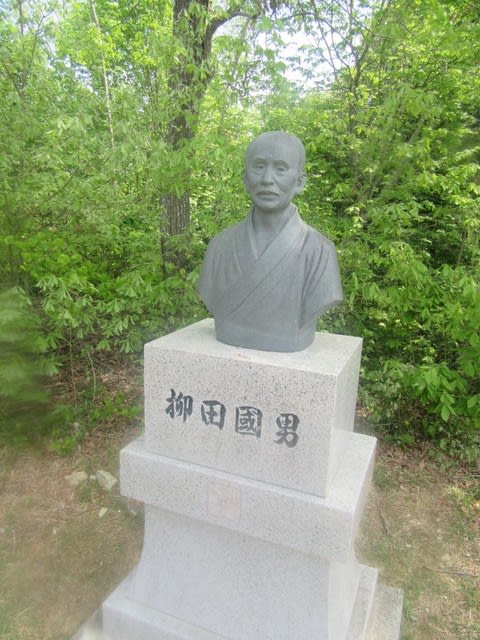

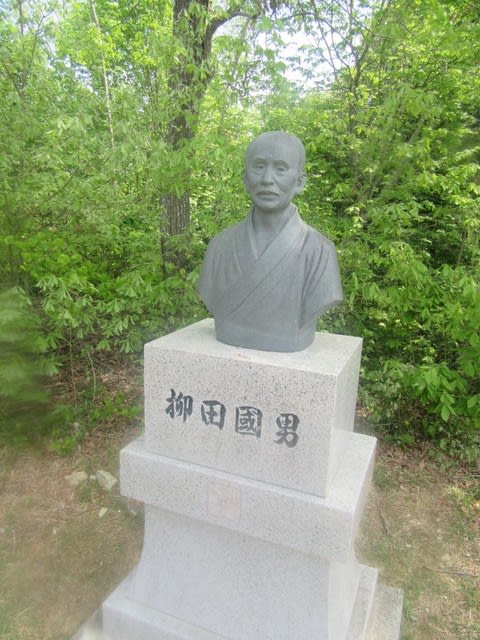

六男は柳田国男(1875-1962)で経歴は上述のとおり

上の写真は柳田国男の銅像

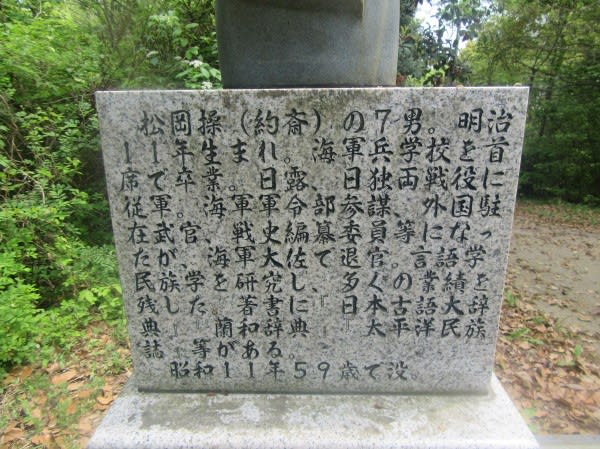

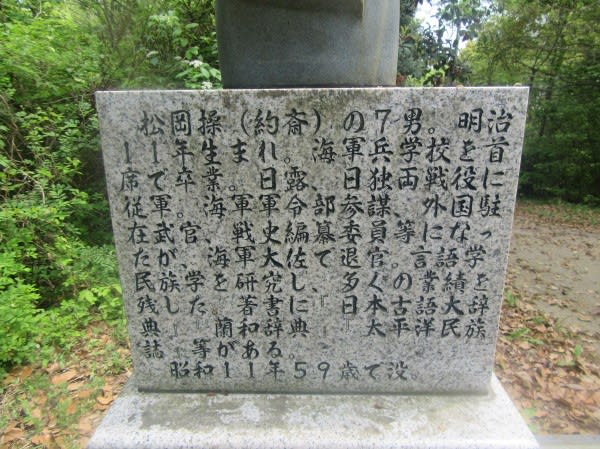

七男は松岡静雄(1878-1936)で海軍大佐となり、言語学者・民族学者でもある。

上の2枚の写真は松岡静雄の銅像と略歴説明

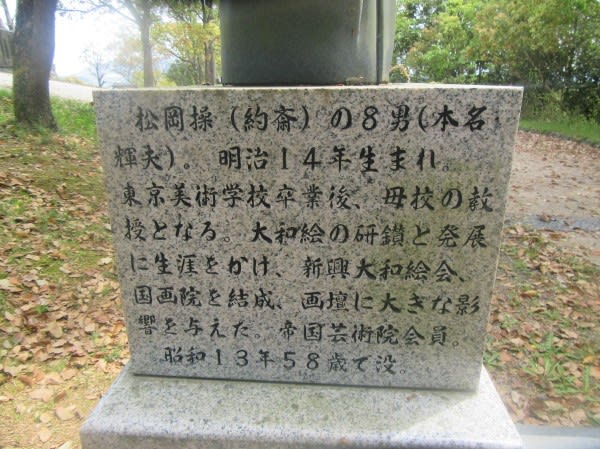

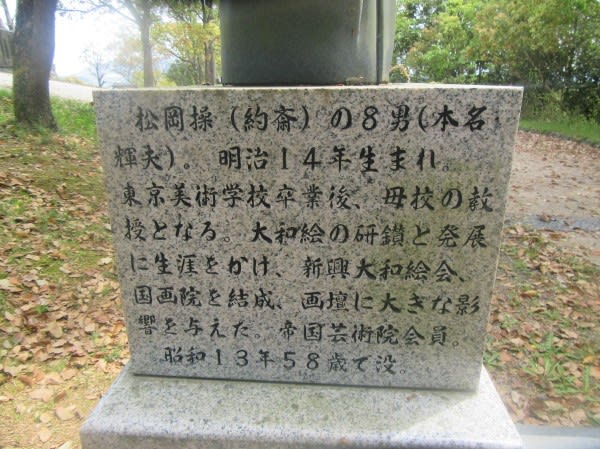

八男は松岡輝夫(松岡映丘)(1881-1938)で日本画家となった。

上の2枚の写真は松岡映丘の銅像と略歴説明

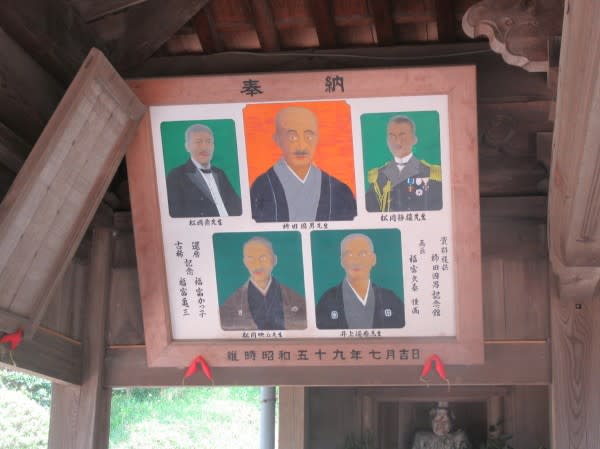

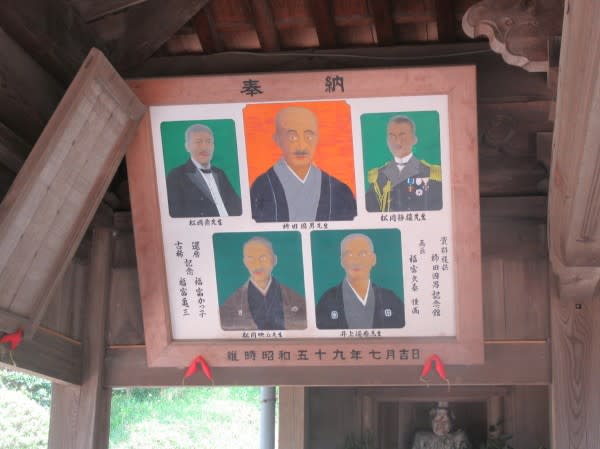

上の写真は鈴の森神社に奉納された松岡五兄弟を描いた絵画

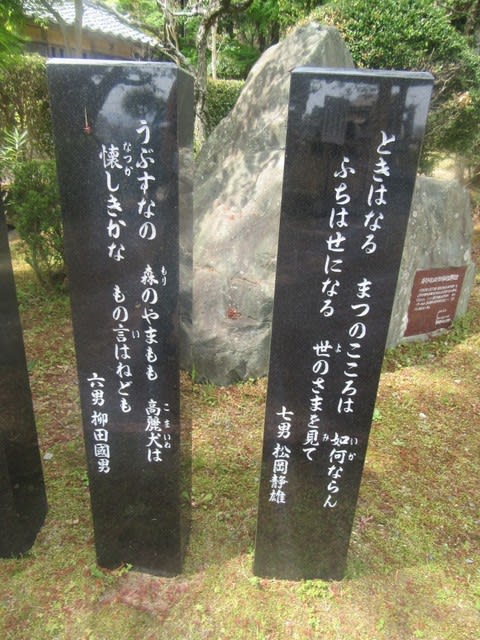

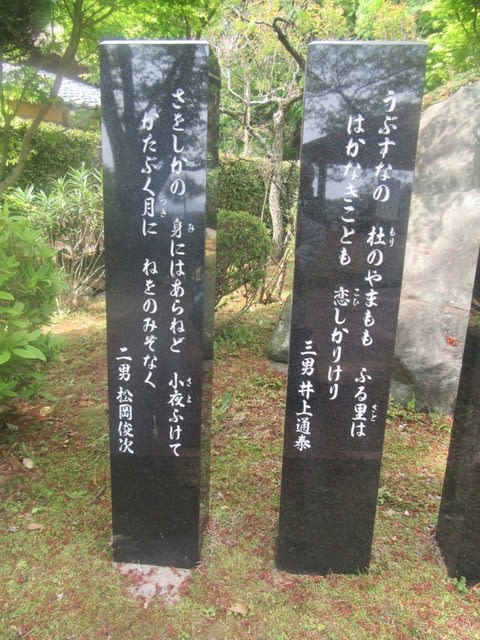

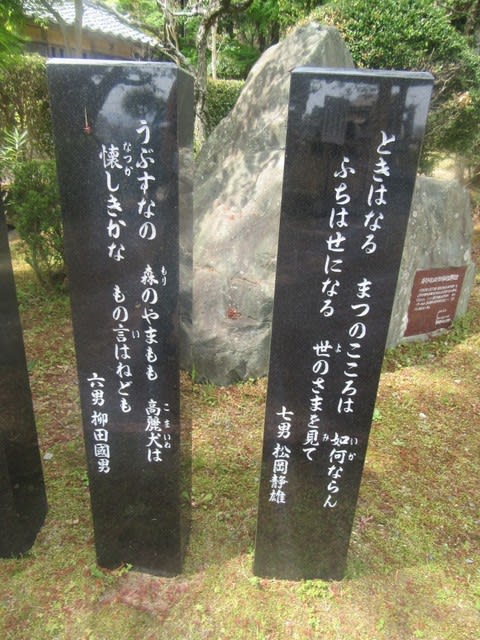

上の3枚の写真は松岡鼎、松岡映丘以外の松岡4兄弟の歌碑

次男俊次の歌が含まれています。

福崎町立神崎郡歴史民俗資料館

上の2枚の写真は福崎町立神崎郡歴史民俗資料館の正面(上)と側面(下)

中の展示は撮影禁止と言われたので写真はありません。

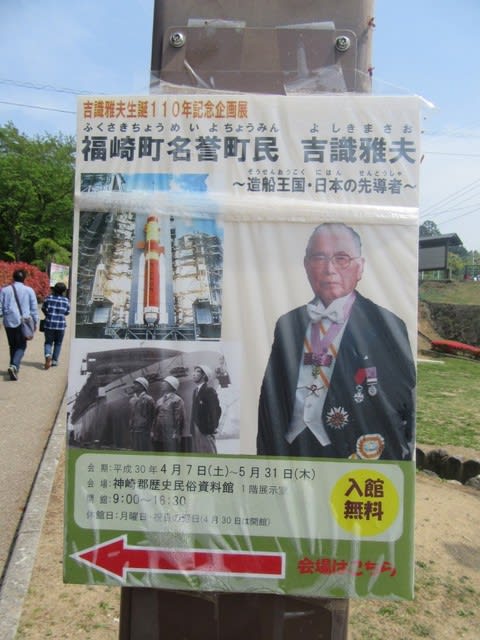

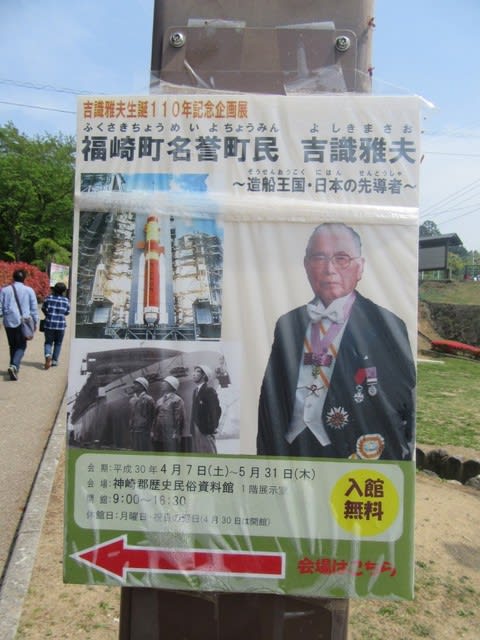

当日は福崎町名誉町民 吉識雅夫(よしきまさお)生誕110年記念企画展が行われていました。

上の写真は吉識雅夫の企画展のポスター

上の2枚の写真は神崎郡歴史民俗資料館の建物の近くに展示の組み合わせ

家形石棺(伝山崎群集墳内出土 7世紀初頭ころ)と現地説明板

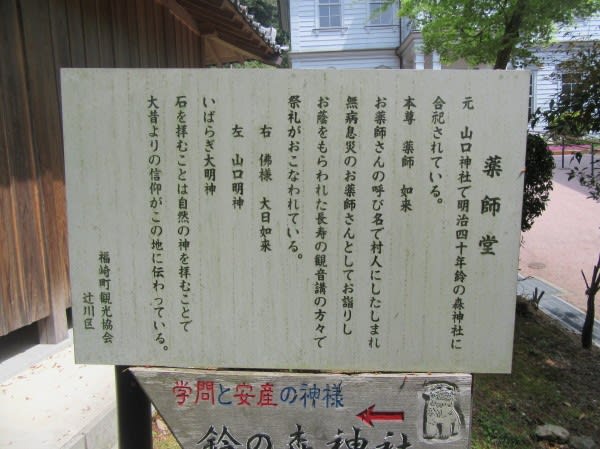

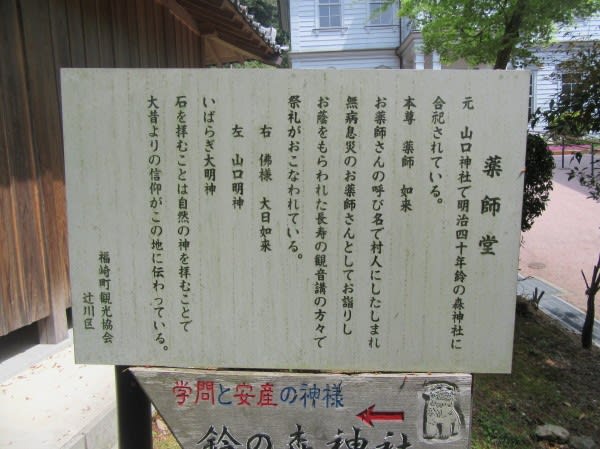

上の2枚の写真は同じく資料館近くの薬師堂(山口堂)と現地説明板

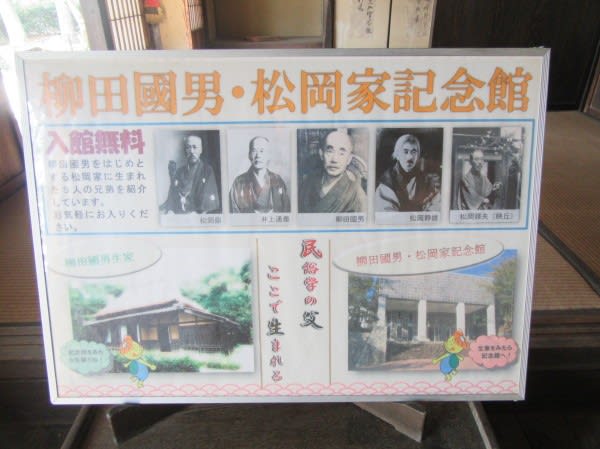

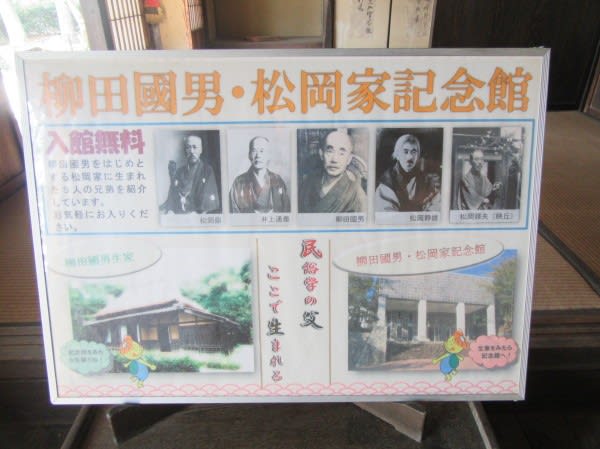

福崎町立柳田國男・松岡家顕彰会記念館

上の写真は福崎町立柳田國男・松岡家顕彰会記念館の外観

中の展示は撮影禁止と言われたので写真はありません。

上の写真は柳田国男の生家の中にあった記念館の案内板

神崎郡福崎町に来ていました。初訪問です。

本日は観光の最大の見どころである「柳田国男生家」、「福崎町立神崎郡歴史民俗資料館」

「福崎町立柳田國男・松岡家顕彰会記念館」をテーマに書いていきます。

柳田国男生家の基本情報

住所:兵庫県神崎郡福崎町西田原1038-12(記念館西隣) TEL:0790-22-1000(記念館)

開館時間:9:00~16:30 休館日:月曜・祝日の翌日・12/28~1/4 料金:無料

公式サイト(記念館):http://www.town.fukusaki.hyogo.jp/html/kinenkan/

上の2枚の写真は柳田国男生家の外観、正面側斜めより(上&中)、裏手(下)

上の写真は現地説明版

上の写真も別の現地説明版

上の2枚の写真は現地説明版の拡大版

上の2枚の写真は柳田国男生家の内部

上の写真は柳田国男生家の内部に掲示の説明パネル

読みづらいので要約転載します。

兵庫県指定文化財「柳田国男」の生家

明治8年(1875)の夏、柳田國男(旧姓松岡)は、医師であり国学者である松岡操の

六男としてこの家で生まれた。この家はもとここから8Kmほど北の福本と言う所に

あって老医師の住んでいたものを、国男らの父が明治6年(1873)に買い取って、

辻川へもって来て建てたものである。(ここから100mほど南で「柳田国男生誕の地」

の石碑の建っている場所の裏手)間口5間半(約10m)この辺の農家の標準的な間取り

である田の字型の建て方で四畳半2つ、三畳2つの小さいがきっちりとした形の家である。

この家について国男は「故郷七十年」の中で「私の家は日本一小さい家だ」といい、

しかも「この家の小ささという運命から、私の民俗学への志の源を発したといってよい

のである」と書いている。

当時ここには國男等の両親と長兄鼎(かなえ)夫婦、國男、弟の静雄と輝夫(映丘)の

7人が住んでいた。この家で二夫婦と子供等が共に暮らすには何かと無理があった。

そしてその為に鼎の若い妻は離別して実家に帰ってしまった。それが遂には松岡家が

この家を売りはらい、先祖代々の故郷をすてて家族は國男の母の実家がある加西市北条町へ

移り、次に千葉県布佐へ移住することになる。

柳田國男の民俗学への研究の底には常にこの家・この土地(辻川)があった。何かの風習に

ついて考える時、國男はいつもこの家・この土地のことを思い浮かべ比べてみた。

彼の思索はそこから発展していった。「この家・この土地」が柳田民俗学の出発点とも

原点とも云われる理由である。

この家は明治18年大門(ここから東へ約1km)の笹倉氏に売られ、大門のかけ上がりと

云う所に移され、昭和47年迄そこにあったが、顕彰会がこれを譲りうけ、この地へもって

帰って国男等が暮らしていた当時の姿に復元したものである。

この家の西側にある社は「鈴の森神社」で国男らの氏神さま。国男らには深い思い出の

場所である。高麗狗も大きな「山もも」の木も、当時の姿をそのまま残している。

ここで柳田国男の年表を纏めておきます。福崎町立神崎郡歴史民俗資料館の資料より

明治8年(1歳)……7月31日 田原村辻川で松岡操・たけの六男として生まれる。

明治11年(4歳)……5月 弟 静雄誕生

明治12年(5歳)……12月昌文小学校「下等八級生」

明治14年(7歳)……7月 弟 輝夫(後の映丘)誕生

明治15年(8歳)……10月5日昌文小学校「初等小学第一級卒業」

明治17年(10歳)……11月24日昌文小学校「小学中等科卒業

一家で加西郡北条町に移転。北条町の高等小学校に入学

明治18年(11歳)……北条町村立北条小学校「小学高等科第四級修業」

高等小学校卒業、辻川の三木家へ約1年間預けられる。

明治20年(13歳)……父母2弟と共に長兄鼎(茨城県布川で医院を開業)宅で2年間過ごす

明治23年(16歳)……進学準備のため上京し、兄通泰(東京で眼科医を開業)宅に同居

明治24年(17歳)……開成中学校に入学

明治25年(18歳)……松浦萩坪に和歌を学ぶ、田山花袋を識る。

明治26年(19歳)……7月第一高等中学入学、一家千葉県布佐町(現在の我孫子市)へ移住

明治29年(22歳)……7月に母たけ死去、9月父操死去

明治30年(23歳)……抒情詩を刊行、第一高等学校卒業、9月東京帝大法科大学政治科入学

明治33年(26歳)……7月東京帝大法科大学政治科卒業、農商務省農務局勤務、

早大で農政学を講義(明治38年まで)

明治34年(27歳)……5月柳田家の養子となり、柳田国男となる。藤村、花袋、独歩、眉山等の

文学者との交際深し、全国各地への視察旅行をはじめる。

明治35年(28歳)……2月法制局参事官に任官

明治37年(30歳)……4月柳田孝と結婚

子供は長男 柳田為正- 生物学者、お茶の水女子大学名誉教授

と4女にめぐまれる

明治38年(31歳)……この頃、文学者などが集まる会合を持つ(龍士会)

明治41年(34歳)……4月島崎藤村・田山花袋らとともに「二十八人集」発行

5月~8月 九州で行政視察

明治42年(35歳)……後狩詞記を出す。

明治43年(36歳)……6月兼任内閣書記官記録課長となる

石神問答、遠野物語、時代と農政等を出す。

大正3年(40歳)……4月貴族院書記官長となる。山島民譚集を出す。

大正8年(45歳)……12月貴族院書記官長辞任

大正9年(46歳)……8月朝日新聞社客員となる。(大正11年論説班員に)

大正10年(47歳)……国際連盟委任統治委員会委員となり欧州旅行

大正11年(48歳)……再び欧州旅行

大正12年(49歳)……国際連盟委員を辞任

大正13年(50歳)……朝日新聞社編集局顧問論説担当、各大学で民俗学 農民史等を講す

大正14年(51歳)……11月雑誌「民族」創刊(昭和4年休刊)

昭和5年(56歳)……11月朝日新聞社論説委員辞任

昭和6年(57歳)……11月18日旧制姫路高等学校で講演

昭和8年(59歳)……9月毎週木曜日に自宅で「民間伝承論」の講義を行う

→「木曜会」「日本民族学会談話会」に発展

昭和9年(60歳)……5月全国山村生活調査開始

昭和10年(61歳)……9月雑誌「民間伝承」創刊

昭和15年(66歳)……10月日本方言学会初代会長になる

昭和16年(67歳)……朝日文化賞受賞

昭和21年(72歳)……7月枢密顧問官任官

昭和22年(73歳)……3月書斎を「民俗学研究所」として開放。芸術院会員

昭和24年(75歳)……日本民族学会発足。国立国語研究所評議員、学士院会員、

アメリカ人類学協会名誉会員

昭和25年(76歳)……7月國學院大學教授を受諾

昭和26年(77歳)……11月文化勲章受章

昭和27年(78歳)……10月田原小学校と福崎高等学校で講演を行う

昭和28年(79歳)……国立国語研究所評議員会会長

昭和32年(83歳)……国立国語研究所評議員辞任、NHK放送文化賞受賞

昭和34年(85歳)……「故郷七十年」を発刊

昭和37年(88歳)……3月 福崎町名誉町民となる。8月8日永眠

上の3枚の写真は柳田国男生家に隣接して建立された銅像と歌碑

松岡操・たけの8人の子供(すべて男)

早世した3人を除いた松岡五兄弟は辻川山(民族の森)に銅像が建立されています。

銅像写真と共に松岡五兄弟を紹介していきます。

上の写真は学問成就の道の案内板

上の写真は松岡五兄弟の説明版

長男は松岡鼎(1860-1934)で医者になっています。

上の写真は松岡鼎の銅像

次男(俊次)は早世している。

三男は松岡泰蔵(1866-1941)で井上家に養子に入り、井上通泰と改名している。

医者となり国文学者、歌人でもある。

上の写真は井上通泰の銅像

四男(芳江)、五男(友治)は早世している。

六男は柳田国男(1875-1962)で経歴は上述のとおり

上の写真は柳田国男の銅像

七男は松岡静雄(1878-1936)で海軍大佐となり、言語学者・民族学者でもある。

上の2枚の写真は松岡静雄の銅像と略歴説明

八男は松岡輝夫(松岡映丘)(1881-1938)で日本画家となった。

上の2枚の写真は松岡映丘の銅像と略歴説明

上の写真は鈴の森神社に奉納された松岡五兄弟を描いた絵画

上の3枚の写真は松岡鼎、松岡映丘以外の松岡4兄弟の歌碑

次男俊次の歌が含まれています。

福崎町立神崎郡歴史民俗資料館

上の2枚の写真は福崎町立神崎郡歴史民俗資料館の正面(上)と側面(下)

中の展示は撮影禁止と言われたので写真はありません。

当日は福崎町名誉町民 吉識雅夫(よしきまさお)生誕110年記念企画展が行われていました。

上の写真は吉識雅夫の企画展のポスター

上の2枚の写真は神崎郡歴史民俗資料館の建物の近くに展示の組み合わせ

家形石棺(伝山崎群集墳内出土 7世紀初頭ころ)と現地説明板

上の2枚の写真は同じく資料館近くの薬師堂(山口堂)と現地説明板

福崎町立柳田國男・松岡家顕彰会記念館

上の写真は福崎町立柳田國男・松岡家顕彰会記念館の外観

中の展示は撮影禁止と言われたので写真はありません。

上の写真は柳田国男の生家の中にあった記念館の案内板