2018年6月17日、神戸電鉄を利用して三田へ出かけていました。

城下町 三田の街めぐりと題して過去2回、下記の記事を書いています。

過去の記事へリンク

シリーズ3回目として「金心寺(こんしんじ)」への訪問記を取り上げました。

城下町 三田の街めぐりの全体の目次は下記ブログで書いています。

金心寺の基本情報

住所:三田市天神町3丁目28-45 TEL:0795-63-3084 住職:青山昌憲

創建:天智天皇7年(668)藤原鎌足の長子 定慧(じょうえ)上人が開山

宗派:真言宗御室派 山号:如意山 御本尊:弥勒菩薩坐像(国 重文)

現在地への移設:当初は屋敷町にありましたが明治2年(1869)に現在地に移設

三田はかっては金心寺の門前町:隆盛時の境内は七堂伽藍が建ち並び門前町もおおいに発展

鎌倉時代以降:祇園感神院(現在の八坂神社)の領地(荘園)で金心寺荘と呼ばれていた

三田の名前の起源:昭和7年文部省が弥勒佛を修理した際、胎内より

「金心寺三福田(恩田、敬田、悲田)により三田と改める」との銘文が発見された

御詠歌:「もろもろの、功徳の苗を三つの田に、植えぬる身こそ、すえ楽しけれ」

創建:天智天皇7年(668)藤原鎌足の長子 定慧(じょうえ)上人が開山

宗派:真言宗御室派 山号:如意山 御本尊:弥勒菩薩坐像(国 重文)

現在地への移設:当初は屋敷町にありましたが明治2年(1869)に現在地に移設

三田はかっては金心寺の門前町:隆盛時の境内は七堂伽藍が建ち並び門前町もおおいに発展

鎌倉時代以降:祇園感神院(現在の八坂神社)の領地(荘園)で金心寺荘と呼ばれていた

三田の名前の起源:昭和7年文部省が弥勒佛を修理した際、胎内より

「金心寺三福田(恩田、敬田、悲田)により三田と改める」との銘文が発見された

御詠歌:「もろもろの、功徳の苗を三つの田に、植えぬる身こそ、すえ楽しけれ」

Goo地図を添付しておきます。

本堂

上の写真は本堂と本堂再建の碑

本堂は現在の御住職が金心寺に来られた昭和26年(1951)以降に建設(鉄筋コンクリート)

されたものでさらに位牌堂が本堂の背後に増設されています。

上の写真は本堂前の御詠歌が書かれた石碑

御詠歌:「もろもろの、功徳の苗を三つの田に、植えぬる身こそ、すえ楽しけれ」

金心寺廃寺跡

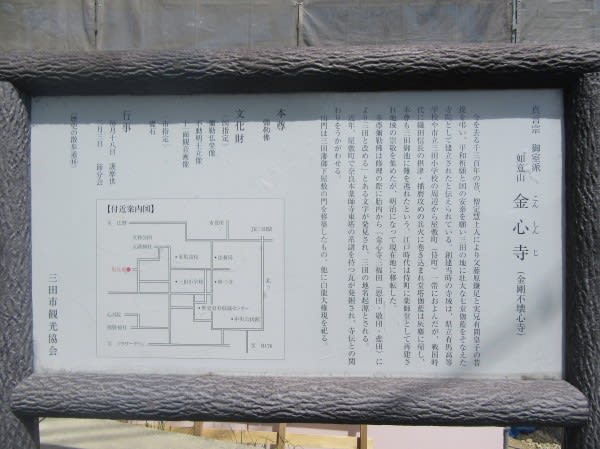

上の写真は三田市立歴史資料収蔵センターの敷地に設置された金心寺廃寺跡の説明パネル

金心寺廃寺跡の礎石は現在の金心寺の境内に2つ、有馬高校の校内に1つあります。

写真を添付しておきます。

上の2枚の写真は金心寺の境内の礎石

上の写真は有馬高校の中の礎石と説明板

上の写真は有馬高校の正門近くに掲示の絵図の説明版

建立当初の金心寺は東坊、西坊、南坊、薬師坊、観音堂、願成寺、阿弥陀堂などがあり

現在の三田小学校、有馬高校、屋敷町一円に広がる地域に大伽藍があった。

、戦国時代、荒木村重が謀反を起こすと、当時の三田城の城主が荒木家の一族だった

事から織田信長の軍勢に侵攻され、金心寺もその兵火により全焼した。

弥勒佛などの仏像は金心寺泉水(せんすい)(現在の三田御池)に沈め難をのがれた。

その後、仏像も泉水から引上げられ金心寺は屋敷町に再建されたが明治2年(1869)に

現在地に移築された。

屋敷町とその周辺からは白鳳期の瓦(花弁連子模様の軒丸瓦、唐草模様の軒平瓦)が出土

奈良橿原市本薬師寺(もとやくしじ)の東塔の瓦と同じ模様であった。

さらに、昭和57年(1982)有馬高校内のクラブハウスの改築に伴う発掘調査で奈良時代後半の

須恵器、平瓦などが出土し金心寺の寺域の広さが裏付けられた。

江戸時代に入り再建されましたが往時の規模には遠く及ばなかったそうです。

現地説明板

読みづらいと思いますのでそのまま転記します。

真言宗、御室派、如意山 金心寺(こんしんじ)(金剛不壊心寺)

今を去る千三百年の昔、僧定慧上人により父、藤原鎌足と実兄有間皇子の菩提を弔い、

平和祈願と国の安泰を願い三田の地に壮大な七堂伽藍をそなえた寺院として建立されたと

伝えられている。創建当時の寺域は県立有馬高校、市立三田小学校の周辺から屋敷町(侍町)

一帯に及んだが、戦国時代に織田信長の摂津、播磨攻めの兵火に巻き込まれ堂塔伽藍は

灰燼に帰し、本尊は三田御池に難を逃れたという。

江戸時代は侍町に薬師堂として再建され地域の崇敬を集めたが、明治になって現在地に移転した。

本尊彌勒佛は修理の際胎内から「金心寺三福田(恩田、敬田、悲田)により三田と改める」

とある文字が発見され、三田の地名起源とされる。近年、屋敷町で奈良本薬師寺東塔の系譜を

持つ瓦が発掘され、寺伝との関わりをうかがわせる。

山門は三田藩御下屋敷の門を移築したもの。他に白龍大権現を祀る。

本尊 弥勒佛

文化財(国指定)

彌勒仏座像、不動明王立像、十二面観音画像

(市指定)礎石

行事 毎月18日 護摩供

2月3日 節分会

歴史の散歩道⑯ 付近案内図

今を去る千三百年の昔、僧定慧上人により父、藤原鎌足と実兄有間皇子の菩提を弔い、

平和祈願と国の安泰を願い三田の地に壮大な七堂伽藍をそなえた寺院として建立されたと

伝えられている。創建当時の寺域は県立有馬高校、市立三田小学校の周辺から屋敷町(侍町)

一帯に及んだが、戦国時代に織田信長の摂津、播磨攻めの兵火に巻き込まれ堂塔伽藍は

灰燼に帰し、本尊は三田御池に難を逃れたという。

江戸時代は侍町に薬師堂として再建され地域の崇敬を集めたが、明治になって現在地に移転した。

本尊彌勒佛は修理の際胎内から「金心寺三福田(恩田、敬田、悲田)により三田と改める」

とある文字が発見され、三田の地名起源とされる。近年、屋敷町で奈良本薬師寺東塔の系譜を

持つ瓦が発掘され、寺伝との関わりをうかがわせる。

山門は三田藩御下屋敷の門を移築したもの。他に白龍大権現を祀る。

本尊 弥勒佛

文化財(国指定)

彌勒仏座像、不動明王立像、十二面観音画像

(市指定)礎石

行事 毎月18日 護摩供

2月3日 節分会

歴史の散歩道⑯ 付近案内図

国重要文化財の仏像と絵画

弥勒佛と脇侍

上の写真は金心寺本堂弥勒菩薩坐像-平安時代-国指定重要文化財 像高:125.5cm

檜材の寄木つくり 漆箔 明治34(1901)3月27日に国宝(戦後制度変更で重文)

唐から帰化した仏師 漢山口直大口(アヤのヤマグチのアタエのタイコウ)の作

太山寺(神戸市西区)や大阪市の四天王寺にも漢山口直大口が執刀した彫刻がある

上の2枚の写真は弥勒仏の脇侍

不動明王像

上の写真は不動明王立像-南北朝時代-国指定重要文化財 像高:64.5cm

木造彩色。運慶作 と伝わる。明治37年(1904)2月18日に国宝(戦後制度変更で重文)

頭上に頂蓮を戴き、渦巻様の頭髪に辮髪が左右に垂れている。

目は正眼ではなく、左は下方、右は上方を向いている天地眼で牙も

左右反対の向きで上下に出ている。

十一面観音像

上の写真は十一面観音絹本着色 明治37年(1904)2月18日に国宝(戦後制度変更で重文)

春日基光の作

出典:重要文化財 絵画Ⅰ Page56 文化庁監修 毎日新聞社(1973)

参道

上の2枚の写真は金心寺の参道と入口の石碑

上の写真は丸岡下墓地から観た金心寺の遠景

山門

上の2枚の写真は山門の遠景と近景

現在の表門は本堂を建立する際に、三田藩の下屋敷の門を移築したものです。

上の写真は山門横の掲示板。三田の心の教えを解説されています。

「敬田(人を敬う心の田)」、「恩田(恩を忘れない心の田)」、「悲田(困っている人を助ける心の田)」

薬師堂

上の2枚の写真は薬師堂の遠景と近景

内部の拝観はしていないが薬師仏、日光菩薩、月光菩薩(九鬼家より寄付)

十二神将、青面金剛(庚申さん)、うすさま明王、愛染明王などが祀られています。

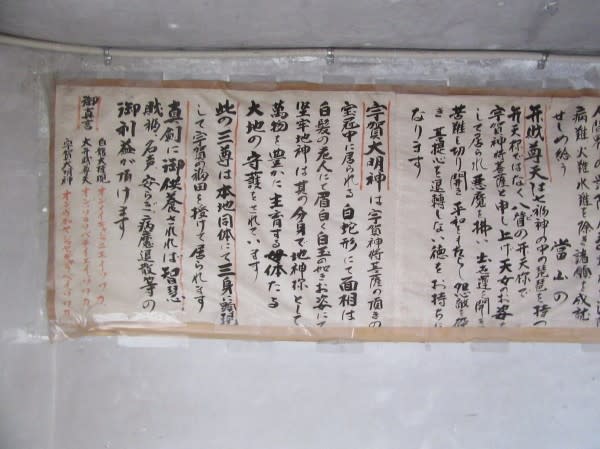

白龍大権現

上の3枚の写真は白龍大権現の内部と外観

内部には白龍大権現、弁財尊天と宇賀大明神の解説書きがありましたので添付

(下の2枚の写真)

弁財尊天と宇賀大明神

上の写真は弁財尊天と宇賀大明神を祀る祠

その他境内の見所

上の3枚の写真は境内の石像群と小祠

神仏習合時代の遺構も多いまた山の神と思われる祠も注目

出かける用事もありこの辺で筆を置きます